中学校社会 歴史/市民革命と欧米諸国

市民革命

革命前

ヨーロッパでは、16世紀の初めごろ、王権が強く、王が絶対的な権力をにぎっていた。これを絶対王政(ぜったい おうせい)という。イギリスのエリザベス一世や、フランスのルイ14世が、絶対王政の王として有名である。

王権は、神から国王に与えられたものとされ、国民は、絶対に王にしたがわなければならない、とされた。これを王権神授説(おうけん しんじゅせつ)という。

イギリスの革命

16世紀から17世紀のイギリスでは、国王が王権神授説(おうけん しんじゅせつ)を取っていた。 国王は、国民に重い税金をかけた。

- ピューリタン革命

こうした国王の専制に、ついに1642年に議会が反発し、内戦になった。議会派は、クロムウェルの指導の下、国王派と戦争し、内乱になり、ついに国王派の軍を倒し、クロムウェルらの議会派が勝ち、革命が起きた。かつての国王のチャールズ一世は処刑された。 イギリスは一時的に共和制になった。

これをピューリタン革命という。

しかし、その後のクロムウェルの政治に対して、独裁的だとして国民らの反発が起きる。そのため、クロムウェルの死後、王権が権力を取り戻して、王政が復活する。

- 名誉革命(めいよ かくめい)

復活した王政に対しても国民らの反発がおき、議会を尊重しない国王(ジェームズ2世)に対して、1688年に議会はジェームズ2世を国外にしりぞけ、かわりにオランダから新しい国王(ウィリアム3世)をイギリス議会は招いた。

このイギリス議会による国王追放の事件を、名誉革命(めいよ かくめい)という。議会政治による革命なので、血を流さざるを得ない従来の革命に比べて「名誉的」という考えである。

オランダから来た新しい国王(ウィリアム3世)は議会を尊重した。そして、新国王とイギリス議会のあいだで、政治に関する取り決めの約束が行われた。このイギリスでの国王と議会の取り決めを 権利章典(けんり しょうてん) という。(あるいは「権利の章典」とも。)

権利章典(要約)

- 第1条 王が、議会の承認なしに法律を停止したり主張することは違法である。

- 第4条 国王が王の大権などを口実に、王の使用のために、国王が議会の同意無く税金を課す事を、禁止する。王による、議会の同意していない方法での課税も禁止する。

国王は議会の承認がなければ、税金を掛けることもできず、また議会の承認なしでは法律を国王は作れないようになった。

こうして、国王は議会にしたがうようになり、政治の中心は議会に移り、国王と言えども、議会の定めた法律にしたがう立憲君主制(りっけん くんしゅせい)がイギリスで始まった。

これらの革命後、イギリスでは、さまざまな改革が進みイギリスは発展していき、18世紀ごろからイギリスはヨーロッパの強国になっていく。

啓蒙思想

イギリスでの名誉革命のころから、新しい合理的な思想が出てきて、これらの思想が名誉革命以降のアメリカやフランスなどでの革命などに影響を与えた。

イギリスのロックは、人間は生まれながらにして自由と平等の権利を持っているとして、専制的な王に対して民衆が抵抗する権利を持つことを説き、名誉革命を支持した。(抵抗権)

フランスのモンテスキューは『法の精神』により、司法・立法・行政の三権による三権分立(さんけん ぶんりつ)を説いた。なお、司法とは裁判をすることである。立法とは法律を作る事である。

フランスのルソーは『社会契約論』(しゃかい けいやくろん)を書き、人民主権の考えを説いた。(人民主権)

同じころ、物理学などの科学も発達した。

これら、新しい知識や思想を説明するため、百科事典なども作られた。 これらの新しい合理的な思想を啓蒙思想(けいもう しそう)という。

-

ロック

-

モンテスキュー

-

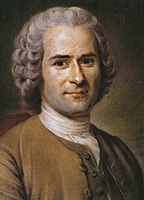

ルソー

アメリカの独立

イギリス本国では名誉派革が起きても、イギリスは植民地には独立などを認めなかった。北アメリカでは最初はイギリスとフランスとが植民地を広げて争っていたが、フランスは北アメリカから撤退した。18世紀の半ばには、北アメリカの大半はイギリスの植民地になっており、その数は13州にわたった。

北アメリカではイギリスから、一方的な課税をされた。アメリカは、国会議員のような代表者をイギリス本国の議会には送らせてもらえなかった。イギリスは、海外の植民地をめぐってフランスと対立し戦争をくりかえしており、その税負担がアメリカに重くのしかかった。

これらのイギリスの支配に反発し、北アメリカで現地の白人らによる独立戦争が起きた。アメリカはイギリスから1775年に独立し、アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく) となった。1776年にアメリカは独立宣言(どくりつ せんげん)を発表した。

独立宣言(抜粋、要約)

- すべての人間は平等であり、神によって一定の譲れない権利を与えられ、生まれながらにして生命・自由・幸福を追求する人権を持っている。これらの権利を保障するため、政府は人民の同意によって作られる。政府が、これら人民の権利をそこなう事があれば、人民は政府を改革あるいは廃止して新しい政府をつくることもできる。

「独立宣言への署名」(ジョン・トランブル画)

この絵は、アメリカ合衆国ドル(2ドル紙幣)の裏面図版に使用されている。

1787年には文章で書かれた憲法も定められた。なお文章で書かれた憲法のことを成文憲法(せいぶん けんぽう)という。アメリカの憲法が、世界最初の成文憲法である。独立戦争を指揮していたワシントンが、アメリカ合衆国の初代大統領になった。アメリカ合衆国の憲法では、国民主権(ただし白人のみ)および三権分立(立法・行政・司法)がさだめられ、連邦制の共和国家になった。独立後のアメリカでは、貴族などの制度は、認められなかった。

こうしてアメリカ合衆国は民主主義の国になった。しかし、基本的人権は白人にのみ限られ、黒人や先住民(いわゆる「インディアン」)らは差別されており、奴隷制度も南部を中心にあって、黒人などは奴隷のままであった。

フランス革命

フランスの絶対王政

第三身分者が聖職者と貴族を背負う

イギリスやアメリカで革命がおきてもなお、18世紀のフランスでは絶対王政がつづいていた。かつて17世紀の「太陽王」ともいわれたルイ14世のころには、ベルサイユ宮殿などのような豪華な宮殿が作られた。その後の18世紀も同様に、絶対王政がつづいていた。

また、フランスは、領土や植民地をめぐっての戦争をイギリスなどと行ってもいたので、このような支出の多い財政から財政は悪化し、結果他国と比べても税金が重かった。

イギリスで革命が起きた後は、フランスなど周辺国でも、各国の議会が、それぞれの国の国王に改革などを求めたが、フランスの場合、あまりフランスの国王は積極的でなかった。

フランスでは、貴族と聖職者が権力をにぎっており、国民の大多数を占める農民や市民などは低く扱われていた。フランスでは、身分は主に3つに大きく分かれていた。第一身分に聖職者、第二身分に貴族、第三身分は市民や農民である。聖職者と貴族の階級が特権階級であった。この身分制度などの、フランスの旧制度を アンシャン・レジーム(仏: Ancien régime)という。3つの身分の代表者による議会である三部会(さんぶかい)も、たびたび開かれていたが、第三身分の改革を求める意見が他の身分と対立していた。平民たち第三身分は、あらたに国民議会(こくみん ぎかい)をつくり、対抗した。この国民議会の動きを、国王が武力でおさえようとした事に対する、平民たちの反発がきっかけとなり、後の革命の動きに、つながっていく。

フランス革命

1789年にパリなどの都市で平民や農民、一部の貴族などが反乱を起こした。反乱軍により、政治犯などが収容されていたバスティーユ牢獄(バスティーユろうごく)が襲撃された。バスティーユ牢獄は絶対王政の象徴(しょうちょう)と見られており、政治犯などが捕らえられていると考えられていた。 もっとも、実際のバスティーユ牢獄には当日の囚人は7名しかおらず、ほとんど空の状態であった。その解放された囚人7人には、政治犯はいなかった。7人のうち、4人は文書偽造犯であり、2人は狂人であり、1人は素行の悪い貴族であった。

襲撃後も反乱は続き、ついに国王側の軍を倒し、フランス革命になった。

革命派の議会が人権宣言(じんけん せんげん)を出し、政治の主権は国民たちにあることが定められた。 フランスでは王政(おうせい)は廃止され、共和制(きょうわせい)になった。 地方でも、農民たちが反乱を起こし、こうしてフランス全土に革命がいきわった。国王だったルイ16世は処刑され、国王の妻のマリー=アントワネットも処刑された。

これら一連のフランスの革命をフランス革命という。

フランスの人権宣言(抜粋、要約)

- 第1条 人は生まれながらにして自由で平等な権利を持つ。社会的な区別は、一般的な福祉に基づかない限り、ありえない。

- 第2条 すべての主権の原理は、もともと国民の中にある。どのような団体や個人でも、国民から出ていない権力は、使う事をできない。

- 第4条 自由とは、他人に害をおよぼさないかぎり、すべてのことを行える。

- 第11条 思想の自由および言論の自由は、もっとも尊い。

自由・平等・人民主権や、私有財産の不可侵などが、人権宣言で、うたわれた。

周辺の王政の国は、フランスから革命が波及するのを警戒し、そのためフランスとの戦争になった。

ナポレオンの台頭

)

こうした時代の中、フランスでは軍人のナポレオンがクーデターを1799年に起こし、ナポレオンが一時的に権力をにぎった。直後にナポレオンは臨時政府を作り、国民投票により信任された。1804年にナポレオンは国民投票によって皇帝の地位についた。 ナポレオンの政権では、個人の自由や平等などの理念にもとづく法律を作り、また、さまざまな改革が行われた。ナポレオン法典(ナポレオンほうてん)により、経済活動の自由 や 私有財産の不可侵 などが定められた。

フランスは、かつての絶対王政から一転して、革命された国家になった。

フランス国民は、自由と平等の理念のもと、一致団結し、フランス国民としての自覚が出来上がっていった。教育制度も整えられ、義務教育や大学などの教育制度がフランス国内に整えられた。

革命後のフランスは、しだいに国力をつよめ、ついには周辺国へ攻め込んで侵略した。そして、一時期、フランスは、イギリスとロシアをのぞく、ヨーロッパの大部分を支配した。しかし、ロシアとの戦争でフランス軍がモスクワを攻め落とすも(ロシア遠征)、フランス軍は最終的に大敗し、それからナポレオンの権力はおとろえた。

このフランスとロシアの戦争のときのロシア軍の戦略は、フランスに占領される前に自国ロシアの町を焼き払ってしまう 焦土作戦(しょうど さくせん) であった。そして、ロシアは、わざと退却してフランス軍をロシア領の奥深くに引きずり込んだ。ロシアの戦略は、このような戦術により、フランス軍の食料の補給(ほきゅう)を断つという戦略であった。フランス軍がロシア各地を占領したとき、占領先の町は焼失させられていた。フランス軍は占領先のロシアでの住居も食料も失ってしまう。そして冬が近づき、ひとまずフランスへと撤退しようとするフランス軍に対し、ロシア軍が攻撃をして、フランス軍は敵地ロシアでの寒さと食糧不足のために死にゆくフランス兵が続出した。

こうして、フランスはロシア遠征で大敗をした。

その後、フランスは諸国に攻め込まれ、ナポレオンは捕らえられ、1815年にナポレオンはエルバ島に流された。

フランスに支配された国や、フランスと敵対した国でも、フランスの改革は見習われ、ヨーロッパのそれぞれの国でも改革が進んでいった。

ナポレオンの失脚後、1814年にオーストリアの首相メッテルニヒによる諸国への呼びかけでウィーンで開かれた会議(ウィーン会議)により、ヨーロッパは、革命前のような状態にもどされた。この旧体制による反動を ウィーン体制(ウィーンたいせい) という。 フランスでは、しばらく王政がつづくが、1830年7月にふたたび革命が起き(七月革命)、つづけて、いくつかの革命を経て(二月革命など)、フランスは共和制になっていく。

フランス革命などのように、市民や平民などが政治参加を求めて起こす革命のことを市民革命(しみん かくめい)という。

※ なお、ウィーン会議について「会議は踊る。されど進まず」と言い伝えられているのだが、これは国境線をめぐる処理が難航したという意味である。実際には会議は信仰しており、ヨーロッパ諸国をナポレオン登場前の支配体制にもどす事が会議でも合意された。のちに、ナポレオンがエルバ島を脱出して一時的に天下をにぎったので(百日天下)、このため周辺諸国が国境についても妥協して、周辺国の合意は進んだ。なお、ナポレオンはそのあと敗退し(ワーテルローの戦い)、セントヘレナ島に流され、その地で一生を終えた。

- ※ 検定教科書で、記述を確認。 東京書籍『新しい社会歴史』P137平成23年検定版 にて、ナポレオン時代のフランスとイギリスとの対立が書かれている。)

- ※ 受験研究社の参考書にも、さりげないがイギリスとの対立が書かれている。

ではなぜ、そもそもナポレオンがロシア遠征をしたのか。その理由は、ナポレオンはロシア遠征以前にはイギリスと戦争していたので、欧州諸国にイギリスとの通商を禁止させる大陸封鎖令(たいりく ふうされい)を出したのだが、ロシアが封鎖令に従わなかったためである。ロシアは穀物などをイギリスに輸出した。

- (※ 「大陸封鎖令」の用語は中学範囲外だろうが、覚えてしまおう。なお、さきほどの文で参考文献として東京書籍の検定教科書には、「大陸封鎖令」の用語は無い。)

なので、フランスに従わないロシアを懲らしめるために、ナポレオン率いるフランス軍はロシアに遠征し、その結果が返り討ちにあった、ということである。

では、なぜイギリスとフランスは戦争をしていたのか? その解説は、中学教科書の範囲外であろう。

- (※ もし読者がもっと詳しく知りたければ、高校の参考書を読んでもらおう。)