高等学校物理基礎/電気と磁気

高等学校 物理基礎 > 電気

本項は高等学校 物理基礎の電気と磁気の解説である。

電気

[編集]生活の中の電気

[編集]電気と生活

[編集]現代社会において、私たちの日常生活には電気が欠かせない。多くの製品が電気を用いて動作しており、その理由はさまざまだが、主な要因は以下の通りだ。

まず第一に、電気は様々な別のエネルギー形態に変換できることが挙げられる。例えば、電熱線を使用すれば電気エネルギーを熱エネルギーに変換し、暖房や調理などに利用することができる。また、電球や発光ダイオード(LED)を使用すれば、電気エネルギーを光エネルギーに変換して照明を行うことができる。さらに、電動機を使用すれば、電気エネルギーを機械的な運動エネルギーに変換して様々な機器や輸送手段を動かすことができる。

次に、電池やコンデンサを使用してエネルギーを貯蔵し、持ち運ぶことができる点も重要だ。これにより、モバイルデバイスや携帯電話など、電源に接続されていない場所でも電気を利用することが可能となる。また、電線を使用して長距離を送電することができるため、発電所から家庭や工場まで電気を供給することが可能だ。

さらに、電子製品は計算能力や信号の伝達能力が優れており、情報技術や通信分野で広く利用されている。また、電気は比較的に安全に取り扱うことができ、少量のエネルギーでも効率的に利用することができる点も大きな利点だ。

このように、電気は私たちの生活において欠かせないエネルギー源となっており、様々な面で便利さや効率性を提供している。

電動機と発電機

[編集]電動機と発電機は、現代の電気工学において重要な役割を果たしている。これらの装置は、電気エネルギーと機械的な運動エネルギーの相互変換を可能にし、さまざまな産業や日常生活において使用されている。

- 電動機

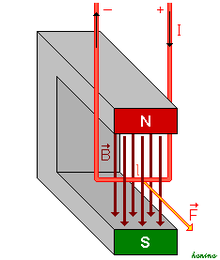

- 電動機(英: electric motor)は電気エネルギーを機械的な運動に変換する装置だ。一般的な電動機は、導線が磁場内で動くことによって発生する力(ローレンツ力)を利用して動作する。この原理に基づき、電動機は直流電動機と交流電動機の二種類に分けられる。直流電動機は直流電源からの電力を使用し、交流電動機は交流電源からの電力を使用する。電動機は、工場の機械や産業用機器、家庭用家電製品など、さまざまな用途に広く使用されている。

- 発電機

- 発電機(英: generator)は、運動エネルギーを電気エネルギーに変換する装置だ。一般的な発電機は、導線が磁場内で動くことによって電気を発生させる。主に回転運動を利用して電気を生成するため、発電機は機械的なエネルギーを電気エネルギーに変換する発電所で広く使用されている。発電所では、さまざまなエネルギー源(水力、風力、火力、原子力など)が利用され、それらの運動エネルギーが発電機によって電気エネルギーに変換される。

両者は相互に関連しており、電動機は発電機と同様の原理で動作しますが、逆のプロセスを行いる。つまり、電動機は電気エネルギーを機械的な運動に変換し、発電機は機械的な運動を電気エネルギーに変換する。このように、電動機と発電機は現代の産業や生活において欠かせない装置であり、エネルギーの効率的な利用に貢献している。

直流・交流と電波

[編集]直流と交流は電気の流れ方を表す用語であり、また電波は電磁波の一種である。以下にそれぞれの概要を示す。

- 直流 (Direct Current, DC)

- 電池などの電源から供給される電流のうち、電極の正極から負極へ一方向に流れる電流を指す。直流は一定の電圧と極性を持ち、一定の方向に流れる特性を持つ。直流の利点は安定性と制御の容易さであり、電池式機器や一部の電子機器で使用される。

- 交流 (Alternating Current, AC)

- 発電所などの電源から供給される電流のうち、定期的に正負が逆転する電流を指す。交流は定期的に波形を変化させるため、電力の送電や変圧、変換が容易であり、長距離送電に適している。また、家庭や工業用電気回路で広く使用されている。

実際には、直流と交流は機器や回路によって相互変換されることがある。 例えば、ダイオードを使用して交流を直流に変換する整流が行われる。

- 電波 (Electromagnetic Waves)

- 電波は、電磁波の一種であり、電場と磁場が周期的に振動する波動だ。電波は様々な周波数を持ち、それによって異なる特性や用途がある。電波は主に放送、通信、無線通信、レーダーなどの分野で広く利用されている。

- 電波の振動は空間を伝播し、電磁波として進行する。電波は真空中や空気中を伝播するため、導体を必要としない。これは、電波が電子の移動に依存せず、電場と磁場の振動によって生じるためだ。

- 電波は周波数によって分類される。低周波数の電波は、主にAMラジオや地上波テレビなどの放送に使用される。一方、高周波数の電波は、FMラジオや携帯電話、Wi-Fi、衛星通信などの通信に使用される。また、極超短波の電波は、レーダーやミクロ波オーブンなどに利用される。

- 電波はその特性から、情報の送受信や物体の探知、測定などに幅広く応用されている。そして、現代の通信技術や無線技術の発展において重要な役割を果たしている。

静電気

[編集]プラスチックの下敷きなどで髪をこすると帯電する現象などのように、物質が電気を帯びることを帯電(たいでん)という。物体をこすって発生させる静電気を摩擦電気という。 ガラス棒を絹の布でこすると、ガラス棒は正の電気に帯電し、絹は負の電気に帯電する。 電気の量を電荷(でんか、charge)という。あるいは電気量という。

電荷の単位はクーロンである。クーロンの記号はCである。

静電気による電荷どうしに働く力を静電気力という。

なお、帯電していない状態を電気的に中性である、という。

金属のように、電気を通せる物体を導体(どうたい、conductor)という。プラスチックやガラスやゴムのように電気を通さない物質を絶縁体(ぜつえんたい、insulator)あるいは不導体(ふどうたい)という。

金属は導体である。

電気の正体は電子(electron)という粒子である。この電子は負電荷を帯びている。(電子の電荷が負に定義されているのは、人類が電子を発見する前に電荷の正負の定義が行われ、あとから電子が見つかった際に電子の電荷を調べたら負電荷だったからである。)

金属が導体なのは、金属中の電子は、もとの原子を離れて、その金属全体の中を自由に動けるからである。金属中の電子のように、物質中を自由に動ける状態の電子を、自由電子(じゆうでんし)という。

電流とは、自由電子が移動することである。

いっぽう、絶縁体は、自由電子をもたない。絶縁体の電子は、すべて、もとの原子に束縛(そくばく)されて閉じ込められていて、自由には動けない。

正電荷とは、物質に電子が欠乏している状態である。 負電荷とは、物質が電子を多く持っている状態である。

帯電していない絶縁体の物質をこすりあわせて、両方を摩擦電気に帯電させた場合、片方は正電荷を生じ、もう片方の物質は負電荷を生じる。このとき、発生した正電荷の大きさと負電荷の大きさは同じである。 これは、電子が移動して、片方の物質は電子が不足し、もう片方は等量の電子が過剰になっているからである。

このように、電子は生成も消滅もしない。これを電荷保存則あるいは電気量保存則と言う。

静電誘導

[編集]

電気的に中性であった導体の物質(仮に物質Aとする)に帯電した別の物質(仮に物質Bとする)を接触させずに近づけると、物質Aには、帯電物質Bの電荷に引き寄せられて、物体Aの内部で反対符号の電荷が帯電物体Bに近い側の表面に生じる。また、帯電物体Bと同じ電荷は反発するので、物体A内部の帯電物体Bとは遠い側の表面に生じる。

このような現象を静電誘導(せいでんゆうどう;Electrostatic induction)という。静電誘導で生じた電荷の正電荷の量と負電荷の量は等量である。(電気量保存の法則)

導体の内部に静電気力は無い。もしあったとすると、自由電子などの電荷が動き、電流が流れ続けることになるが、そのような現象は実在しないので不合理になる。したがって、導体の内部に静電気力は無い。

表面に電荷が集まるのは、導体の内部に静電気力を作らせないためである。したがって静電誘導で引き寄せられる電荷の大きさは、外部から導体内部への静電気力を打ち消すだけの大きさである。

この導体内部の電荷がゼロになる性質を応用すると、中空の導体で出来た物体を用いて、静電気力を遮蔽することができる。これを静電遮蔽(せいでんしゃへい、electric shilding)という。

誘電分極

[編集]

絶縁体(仮にAとする)に電荷を近づけた場合は、導体とは違い、物体Aの内部の電子は自由に表面には集まれないが、物体内部の原子の正負の電荷の極性を持った部分が、外部の静電気力に引き寄せられるように、近づけた電荷に近い側には異種の電荷が生じ、遠い側には、同種の電荷が生じる。 原子や分子が外部の静電気力によって、正負の電荷の部分が生じることを分極(ぶんきょく)といいい、外部の電化によって起こる、このような分極のしかたを誘電分極(ゆうでんぶんきょく、dielectric polarization)という。

絶縁体は、静電気力にさらされると誘電分極を行うので、絶縁体のことを誘電体(ゆうでんたい、dielectric)ともいう。

導体に静電誘導された正負の電荷は、導体を切断などをすれば正電荷と負電荷を別個に取り出すことができる。しかし誘電体の正負の電荷は、原子や分子と密接に結びついているため、正負の電荷を分かれて取り出すことは出来ない。

電場と磁場

[編集]電荷と電場

[編集]電荷

[編集]

ある物質が電気を帯びている(帯電している)とき、その帯電の大小の程度を電荷(でんか、electric charge)という。さまざまな物質をいろいろな方法で帯電させた結果、電荷には、帯電した2個のものどうしを近づけた時に引っ張り合うもの(引力が働く)と反発しあうもの(斥力がはたらく)の2種類があることが分かった。 このような、帯電している物体に働く力を静電気力という。

べつの帯電したものを、他にもいくつか用意して、近づけて実験する2個の物体の組み合わせを変えると、組み合わせによって、2個の物体どうしに引力が働く場合もあれば、斥力が働く場合もあることが分かった。この引力と斥力の関係は、帯電した電荷の種類に応じることがわかった。

正電荷と負電荷

[編集]結論を言うと、電荷には正負の2種類がある。正の電荷どうしの物体を近づけたときは反発しあう。負の電荷どうしを近づけたときも反発しあう。正と負の電荷を近づけた時には引力が働く。

つまり、同符号の電荷を近づけた場合は、反発力が生じる。異符号の電荷を近づけた場合は、引力が生じる。

静電気力

[編集]

静電気どうしの力の強さは、実験的には、電荷の間に働く力は、重力の場合と同様に力を及ぼし合う2物体の間の距離の2乗に反比例することが知られている。更に、電荷の大きさが大きいほど電荷間に働く力が大きいことも考慮すると、距離rだけ離れてそれぞれが電荷、を持っている2物体の間に働く力Fは、

で与えられる。これをクーロンの法則( Coulomb's law)という。ここで、は比例定数であり、両電荷の周囲にある物体の種類により変化する定数である。真空中での電場を考えた場合のkの値は、

- N・m2/C2(クーロンの比例定数)

である。また、は後ほど登場する誘電率(ゆうでんりつ)と呼ばれる物理定数である。誘電率は、両電荷の周囲にある物体の種類により変化する定数である。誘電率については、この文を初めて読んだ段階では、まだ知らなくても良い。のちに物理IIで誘電率を詳しく解説する。

誘電率とクーロンの比例定数kには上式の関係

がある。

物体のまわりに蓄積されるものを電荷と呼ぶ。電気力によって反発しあったり、引きつけあったりする物体を電荷を持つ物体と呼ぶ。また、ここで観察される静電気力を、クーロン力と呼ぶことがある。

2個の電荷どうしがおよぼす力は同じであり、したがって作用・反作用の法則に従っている。

クーロンの法則によるとF1=F2となる。

ここで、電荷の単位はCで与えられる。記号のCは「クーロン」と読む。

- 例題

図のように、2本の糸に、それぞれ同じ質量mで、同じ符号と大きさの電荷qの球が、ぶらさがってる。これは、クーロン力で反発するので、図のように、糸が角度θをなす。

このとき、質量mによる重力と、電荷qによるクーロン力との関係について、式を立てよ。なお、必要ならば、糸の張力はTとすること。

解法

図のような位置関係になるので、図のように式を立てればよい。

- ※ このように、電気磁気学の問題では、図をきちんと書いて、解法を考える必要がある。数式だけで計算すると、立式ミスなどの原因になる。

※ 上記の2本の糸にぶらさがった球のクーロン力の例題は、電気磁気学のどの入門書にもあるような典型的な問題であるので、読者はきちんと理解すること。

- 問題例

- 問題

電荷, の間の距離がrの場合と2rの場合では、間に働く力の大きさはどちらがどれだけ大きいか答えよ。 また、距離が2rの時の2点間の力の大きさを答えよ。

- 解答

クーロン力は、物体間の距離の逆2乗に比例するので、距離が2rの時は、rの時の大きさのとなる。また、働く力の大きさは、クーロン力の式を用いて、

となる。

電場

[編集]既に、ある電荷Aのまわりの別の電荷Bには、その電荷からの距離の逆2乗に比例した力がかかることを述べた。

ここで、電荷Bが受ける力は、その電荷Bの大きさに比例することを合わせて考えると、その電荷Bの大きさにかかわらず、電荷Aの大きさだけで決まる量を導入しておくと都合がよい。ここで、そのような量として電場(でんば)を導入する。このとき、電場の中にある電荷に働く力は、

で与えられる。電場は単位電荷に働く力と考えることもでき、電場の単位はN/Cである。「電場」は、「電界」(でんかい)とも呼ばれる。

(日本の物理学では「電場」と呼ぶことが多く、また、日本の電気工学では「電界」と呼ばれることが多い。明治期の翻訳の際の、日本国内の業界ごとの違いに過ぎず、たんなる日本ローカルな都合であり、呼び方は物理の本質とは関係ないので、ここでは、どちらの表現を用いるかは、本書では特にこだわらない。英語では物理学・電気工学とも“electric field”で共通している。)

上のクーロン力の結果と合わせると、電荷Aのまわりに別の電荷が存在しないとき、電荷の電荷がまとう電場は、

で与えられる。ただし、rは電荷からの距離であり、は、電荷とある点を結んだ直線上で、電荷と反対方向を向いた単位ベクトルである。

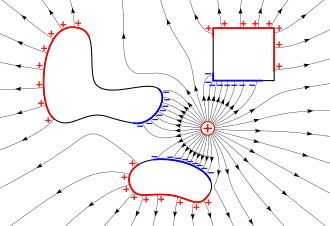

電荷の回りの電場は、平面上で放射状のベクトルとなることに注意。

|

|

電場はベクトルである。電荷が2個あるときは、それぞれの電荷がつくる電場を、重ね合わせればよい。

である。

電荷が3個以上のときも、同様に重ね合わせれば良い。

図のように、電荷から出る電場の方向を図示したものを電気力線(でんきりきせん、electric line of force)という。 電荷が複数ある場合には、実際に新たに置かれた電荷が受ける力は、それらを足し合わせたものとなる。したがって、複数の電荷がある場合の周囲の電界は、それぞれの電荷が作る電界ベクトルの和となる(重ね合わせの原理)。

電気力線を図示する場合は、正電荷から力線が出て、負電荷で力線が吸収されるように書く。力線は、電場を図示したものなので、電荷以外の場所では、力線が分岐することはない。

力線が生成するのは正電荷の場所のみである。力線が消滅するのは、負電荷の場所のみである。

言い換えれば、力線が電荷以外の場所で消滅することはないし、電荷以外の場所で力線が生成することはない。

導体の内部の電場はゼロであった。言い換えれば、電気力線は、導体の内部には進入できない。

点電荷からは、図のように、放射状に電気力線が出る。クーロンの法則の係数にある

のうちの、分母の は、球の表面積の公式に等しいので、電気力線の密度に比例して、電場の強さあるいは静電気力の強さが決まると考えられる。

静電誘導では、導体内部には静電気力が働いていないのであった。これは、電場という概念を用いて言い換えれば、導体内部の電場はゼロである、と言える。

電位

[編集]クーロン力は力(ちから)であるから、それに逆らって別の電荷を近づけた場合は、近づけた別の電荷は仕事をしたことになる。また、近づけた電荷を手放せば、クーロン力によって力を受け、仕事をすることになるから、近づいた状態にある別電荷は位置エネルギーを蓄えていることになる。 したがって、クーロン力に対しても位置エネルギーを定義することができる。(なお、衛星軌道上の物体のような、地表から大きく離れた場所の重力も、クーロン力と同様に逆2乗力なので、ここで考えた計算手法は重力による位置エネルギーにも応用できる。重力加速度gを用いた力mgというのは地表近くでの近似にすぎない。)

クーロン力による電場の定義では、単位電荷に対して電場を定義したのと同様、位置エネルギーに対しても、単位電荷に応じて定義できる量を導入すると都合がよい。このような量を電位(でんい、electric potential)と呼ぶ。電位の単位はボルトという。電位を例えると、地表近くでの重力の位置エネルギーを考えた際の「gh」などに相当する量である。

クーロン力の結果と、の電荷から距離rだけ離れた点の電位Vは、電場の積分計算で得られる。(積分をまだ習ってない学年の読者は、分からなくても気にせず、次の結果へと進んでください。)結果のみを記すと、

となる。

電位Vの点にqの電荷を置いたとき、この電荷のクーロン力による位置エネルギーUは、電位Vを用いれば、

となる。したがって、電位ボルトの点から電位ボルトの位置へと電荷qが静電気力を受けて移動するとき、静電気力のする仕事Wは

となる。

いっぽう、一様な電場においては、電位の式を、電場を用いて簡単に表すことができる。距離dだけ離れた平行平板電極の間に一様な電場が生じているとき、この電界の中に置いた電荷qは静電気力を受ける。この電荷が電界の向きに沿って一方の電極から他方の電極まで移動するとき、電界のする仕事Wは となる。これより、2極板の電位差Vは、

で表すことができることがわかる。式を変形して

とすることもできる。ここで、単位を考えると、右辺は電圧を距離で割ったものであるから、電界の単位として[N/C]のほか[V/m]を用いることもできることがわかる。

電位の単位はボルトであり、この量は既に中学校理科などで扱った電圧(でんあつ、voltage)の単位と同じ単位である。実際に電気回路に電圧をかけることは、回路中の電子に電場をかけて動かすことと等しい。

静電誘導によって、導体内部の電場はゼロであった。このことから、導体の表面は、電位が等しい。導体表面は互いに等電位である。

電位の基準は、実用上は、地面の電位をゼロに置くことが多い。電気回路の一部を大地につなぐことを接地(せっち)またはアース(earth)という。回路をアースして、そのつないだ部分の電位をゼロと見なすことが多い。

- 問題例

- 問題

直線上で距離0, bの点に、電荷q, q'を持つ物体が置いてある。この時、位置a(a<b)の点の電位を求めよ。

- 解答

電位の式を用いればよい。電荷が複数あるときには、電位はそれぞれの電荷がつくり出す電荷の和になることに注意。答えは、

となる。

導体表面は等電位なので、よって、電気力線は導体表面に垂直である。

このことから、電気力線と電場は垂直である。

電場が重ね合わせられるように、電位も重ね合わせられる。なぜなら電位とは、電場を考えてる経路にて積分したものであるから。

学校のテストなどでは、電位の計算のさい、クーロン力の方向の勘違いなどによる計算ミスなどをふせぐため、電場を求めてから、それを積分して、電位を求めるのが、計算上は安全である。

静電誘導と誘電分極

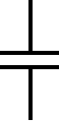

[編集]コンデンサー

[編集]

コンデンサー(英:capacitor ,「キャパシタ」と読む)は、図のように、2枚の電極が向かいあい、回路中に電荷を蓄積できる部分を与える素子である。

コンデンサーに電荷を蓄えることを充電(じゅうでん)という。コンデンサーから電荷を放出させることを放電という。

コンデンサの両端にある電位Vが与えられたとき、コンデンサには、電位に比例する電荷Qが蓄積される。このとき、コンデンサの蓄積能力を記号で C とおいて、

としてCを取る。Cは静電容量(せいでんようりょう、electric capacitance)と呼ばれ、単位はF(ファラド、farad)で与えられる。

1ファラドは実用上は大きすぎるので、10-12ファラドを単位にした1pF(ピコファラド)や、10-6ファラドを単位にした1μF(マイクロファラド)が使われることが多い。

平行板コンデンサー

[編集]

極板が平行なコンデンサーを平行板コンデンサーという。 平行板コンデンサーの、極板どうしの電場は、一様な電場である。

この平行板コンデンサーの静電容量Cの式は、後述する理由により、

で与えられる。ここで、Sは導体平面の面積であり、dは導体間の距離である。

実験的にも、この静電容量の公式は、正しいことが確かめられている。

- 平行板コンデンサーの静電容量の公式の導出

ここで与えた静電容量は、平面上に電荷が一様に分布するとの仮定で導かれる。このとき、導体間に生じる電界Eは、導体が持つ電荷をQ, -Qとした時、

まず、極板の電荷密度が、極板のどこでも一定だと仮定して(そのためには、コンデンサーの広さ(つまり面積)が、じゅうぶんに広いと仮定する必要がある。ともかく、このような仮定により、電荷密度は)、

- 電荷密度=

である。

電気力線の性質として、プラスの電荷から生じてマイナスの電荷で吸収されるので、よって平行板コンデンサー間の電気力線の分布は、図のように、電気力線が、プラス極板から垂直に、マイナス極板へ向かって電気力線が出て、そしてマイナス極板に電気力線が吸収される。

電場は、導体間の各点で、

で与えられる。電場が求められたので、ここから電位を計算できる。導体間の各点で電場の大きさが均一なので、電位の大きさは電場の大きさに2点間の距離をかけたものになる。ここで、電位Vは、

となるが、この式と静電容量Cの定義を見比べると、

が得られる。

電池の仕組み

[編集]電池の化学反応については、別科目の化学Iなどで詳しく扱われる。この章では、電圧や電流の理解に関わる点を重点的に説明したい。

イオン化傾向

[編集]金属元素の単体を水または水溶液に入れたときの、陽イオンのなりやすさをイオン化傾向(ionization tendency)という。 例として、亜鉛Znを希塩酸HClの水溶液に入れると、亜鉛Znは溶け、また亜鉛は電子を失ってZn2+になる。

- Zn + 2H+ → Zn2+ + H2

一方、銀Agを希塩酸に入れても反応は起こらない。

このように金属のイオン化傾向の大きさは、物質ごとに大きさが異なる。

電池

[編集]二種類の金属単体を電解質水溶液に入れると電池ができる。これはイオン化傾向(単体の金属の原子が水または水溶液中で電子を放出して陽イオンになる性質)が大きい金属が電子を放出して陽イオンとなって溶け、イオン化傾向の小さい金属が析出するためである。

イオン化傾向の大きい方の金属を負極(ふきょく)という。イオン化傾向の小さい方の金属を正極(せいきょく)という。 イオン化傾向の大きい金属のほうが、陽イオンになって溶け出す結果、金属板には電子が多く蓄積するので、両方の金属板を銅線でつなげば、イオン化傾向の大きい方から小さい方に電子は流れる。「電流」では無く、「電子」といってることに注意。電子は負電荷であるので、電流の流れと電子の流れは、逆向きになる。

イオン化列

[編集]さまざまな溶液や金属の組み合わせで、イオン化傾向の比較の実験を行った結果、イオン化傾向の大きさが決定された。 左から順に、イオン化傾向の大きい金属を並べると、以下のようになる。

- K > Ca > Na > Mg > Al > Zn > Fe > Ni > Sn > Pb > (H2) > Cu > Hg > Ag > Pt > Au

金属を、イオン化傾向の大きさの順に並べたものを金属のイオン化列という。 水素は金属では無いが比較のため、イオン化傾列に加えられる。 金属原子は、上記の他にもあるが、高校化学では上記の金属のみのイオン化列を用いることが多い。 イオン化列の記憶のための語呂合わせとして、

「貸そうかな、まあ、あてにすな、ひどすぎる借金。」

などのような語呂合わせがある。ちなみにこの語呂合わせの場合、

「Kか そう かCa なNa、まMg あAl、あZn てFe にNi す なPb、ひH2 どCu すHg ぎAg る 借金Pt,Au。」

と対応している。

ボルタ電池

[編集]- 希硫酸H2SO4の中に亜鉛板Znと銅板Cuを入れたもの。

負極(亜鉛板)での反応

- Zn → Zn2+ + 2e-

正極(銅板)での反応

- 2H + + 2e- → H2↑

起電力

[編集]ボルタの電池では、得られる両極間の電位差(「電圧」ともいう。)は、1.1ボルトである。(ボルトの単位はVなので、1.1Vとも書く。)この両極板の電位差を起電力という。起電力は、両電極の金属の組み合わせによって決まり物質固有である。

起電力の単位のボルトは、静電気力の電位の単位のボルトと同じ単位である。電気回路の電圧のボルトとも、起電力の単位のボルトは同じ単位である。

電池図

[編集]ボルタ電池の構造を以下のような文字列に表した場合、このような表示を電池図あるいは電池式という。

- (-) Zn | H2SO4aq |Cu (+)

aqは水のことである。H2SO4aqと書いて、硫酸水溶液を表している。

- 電気回路との関連事項

物理学の電気回路の研究では、このような電池などの現象の発見と発明によって、安定な直流電源を実験的に得られるようになり、直流電気回路の正確な実験が可能になった。電池の発明以前にも、フランス人の物理学者クーロンなどによる静電気による電気力学の研究などによって、電位差の概念や電荷の概念はあった。だが、この時代の電源は、主に静電気によるものだったので、安定電源では無かった。

そして、電池による安定な電源の発明は、同時に安定な電流の発明でもあった。このような電池の発明などによる、直流電気回路の研究などから、ドイツ人の物理学者オームが、さまざまな導体に電流を流す実験と理論研究を行うことにより、電気回路の理論のオームの法則(オームのほうそく、Ohm's law)が発見された。

じつはオームは電池ではなく熱電対(ねつでんつい)というものを使って、電気回路に安定した電流をながす研究をした。当時の電池では、起電力がしだいに減ってしまい、オームは当初は電池で実験したが、うまく安定電流を得られなかった。

熱電対とは、まず異なる金属材料の2本の金属線を接続して1つの回路をつくり、2つの接点に温度差を与えると、回路に電圧が発生するため電流が流れる(この現象を、ゼーベック効果という)。この現象じたいは、1821年にゼーベックが発見した。このような回路が、熱電対である。なお、同じ2本の金属線では、温度差を与えても電圧は発生せず、電流は流れない。

オームは、ベルリン大学教授ポッケンドルフの助言によって、この熱電対を実験に利用した。温度を安定させるのは、当時の技術でも比較的簡単であったので、こうしてオームは安定電流をもちいる実験ができたのである。

- ※ 熱電対については、高校の範囲を超えるし、大学入試にも出題されないだろうし、大学の授業でもあまり深入りしないので、分からなければ、気にしなくてよい。

- ※ 実は啓林館の『科学と人間生活』で熱電対(啓林館の教科書では「熱電素子」と記述)について、熱の物理の単元で説明している。ただし、さすがにオームの法則の実験との関連までは説明してないが・・・。

- オームの法則との関係

オームの法則(Ohm's law)とは、

「ほとんどの導体では、電流 I が流れている導体中の2点の点 と点 間の電位差 は、電流 I に比例する。」

という実験法則である。 誤解されやすいが、オームの法則は、このような実験法則であって、べつに抵抗の定義式では無い。同様に、オームの法則は、べつに電圧の定義式では無いし、電流の定義式でも無い。中学校の理科での電気回路の教育では、金属の電気分解の起電力の教育まではしないので、ともすれば、電圧を誤解して、「電圧は、単なる電流の比例量で、抵抗はその比例係数」のような誤解する場合が有りうるが、その解釈は明らかに誤解である。 また、半導体などの一部の材料では、電流が増え材料の温度が上昇すると抵抗が下がる現象が知られているので、半導体ではオームの法則が成り立たない場合がある。なので、オームの法則を定義式と考えるのは不合理である。

電流と電気回路

[編集]

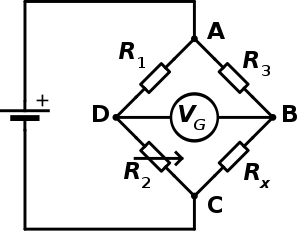

R1やR2、R3、Rxは抵抗。VGを丸で囲っている記号は電圧計。

A、B、C、Dは単なる回路の合流している接点。

導線などの導体内の電気の流れを電流(でんりゅう、electric current)という。電流の強さはアンペアという単位で表す。1アンペアの定義は次の通りである。

1秒間に1クーロン(記号C)の電流が通過することを1アンペアという。

アンペアの記号はAである。また、電流は、単位時間あたりの電荷の通過量でもあるので、電流の単位をC/sと書く場合もある。 一般的には、電流の単位は、なるべくAで表記することが多い。

電流Iと時間tで導線断面を通過する電荷Qの関係を式で表すと、

である。

電流の向きの取り方については、自由電子は負電荷を持っているから、自由電子の向きとは反対向きに電流の向きをとることに注意せよ。

次に電流と自由電子の速度との関係を考える。 自由電子の電荷の絶対値をeとすると、自由電子は負電荷であるから、自由電子の電荷はマイナス符号がつき-eである。

オームの法則

[編集]ドイツ人の物理学者オームは次のような法則を発見した。

「ほとんどの導体では、電流 I が流れている導体中の2点の点 と点 間の電位差 は、電流 I に比例する。」

この実験法則をオームの法則(Ohm's law)という。 式で表すと、電位差をVとして、電流をIとした場合に、比例係数をRとして、

- V=RI

である。 ここで、電位と電流の比例係数Rを電気抵抗あるいは単に抵抗(resistance、レジスタンス)という。 電気抵抗の単位はオームと言い、記号はΩで表す。

慣習的に、抵抗の記号はRであらわす場合が多い。

電気回路

[編集]

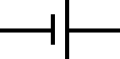

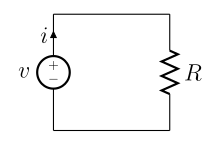

電気回路へエネルギーを供給する電源として定電圧の直流電源を考える。回路の2地点間にある一定の電圧を供給し続けるものである。電圧源の回路図記号としては![]() が用いられる。記号の長い側が正極であり、プラスの電位である。記号の短い側は負極である。

が用いられる。記号の長い側が正極であり、プラスの電位である。記号の短い側は負極である。

乾電池は、直流電源として取り扱って良い。

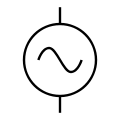

なお、これらは直流電源である。交流の場合は一般化した電圧源として![]() の記号を用いる。また特に正弦波交流電圧源であれば

の記号を用いる。また特に正弦波交流電圧源であれば![]() の記号を用いる。

の記号を用いる。

抵抗器

[編集]

抵抗器(resistor)は、通常は単に抵抗と呼ばれる回路素子であり、与えられた電気エネルギーを単純に消費する素子である。回路図記号は![]() あるいは

あるいは![]() であるが、本書では、両者とも抵抗の回路図記号として用いることにする。(画像素材の確保の都合のため、両方の記号が本書では混在します。ご容赦ください。)

であるが、本書では、両者とも抵抗の回路図記号として用いることにする。(画像素材の確保の都合のため、両方の記号が本書では混在します。ご容赦ください。)

抵抗器の図記号

[編集]日本では、抵抗器の図記号は、従来はJIS C 0301(1952年4月制定)に基づき、ギザギザの線状の図記号で図示されていたが、現在の、国際規格のIEC 60617を元に作成されたJIS C 0617(1997-1999年制定)ではギザギザ型の図記号は示されなくなり、長方形の箱状の図記号で図示することになっている。旧規格であるJIS C 0301は、新規格JIS C 0617の制定に伴って廃止されたため、旧記号で抵抗器を図示した図面は、現在ではJIS非準拠な図面になってしまう。しかし、拘束力は無いため、現在も従来の図記号が多用されている。

-

従来規格の図記号

-

新規格の図記号

電気回路図記号の例

[編集]-

固定抵抗器

-

可変抵抗器

-

電池、直流電源(長い方が正極)

-

交流電源

-

スイッチ

-

コンデンサ

-

コイル

-

電流計

-

電圧計

-

接地

-

ヒューズ

直列と並列

[編集]複数の回路素子が1つの線上に配置されているような接続を直列接続といい、複数の回路素子が二股に分かれるように配置されている接続を並列接続という。

直列接続においては、それぞれの回路素子に流れる電流は全て等しい。一方、並列接続においてはそれぞれの回路素子の両端にかかる電圧が全て等しい。

また、直列接続においてはそれぞれの回路素子にかかる電圧の和が全電圧となり、並列接続においてはそれぞれの回路素子を流れる電流の和が全電流となる。

直列での合成抵抗

[編集]抵抗が複数接続されている場合、その複数の抵抗をまとめてあたかも1つの抵抗が接続されているかのような等価的な回路を考えることができる。複数の抵抗と等価な1つの抵抗を合成抵抗という。

抵抗がn個直列に接続されている場合を考える。抵抗が直列に接続されている場合、各抵抗を流れる電流は等しく、これをiとする。各抵抗にかかる電圧をとすると、オームの法則より

が成り立つ。このとき直列抵抗の両端の電圧vは、

である。これと等価な抵抗Rが1つだけ接続されているような等価回路を考えるとき、

が成り立つから、したがってこれらのn個の直列抵抗の合成抵抗Rとして

を得る。すなわち、直列合成抵抗は各抵抗の総和となる。

並列での合成抵抗

[編集]

同様に、抵抗がn個並列に接続されている場合を考える。抵抗が並列に接続されている場合、各抵抗の両端の電圧は等しく、これをvとする。各抵抗を流れる電流をとすると、オームの法則より

が成り立つ。このとき並列抵抗へ流れ込む電流iは、

である。これと等価な抵抗Rが1つだけ接続されているような等価回路を考えるとき、

が成り立つから、したがってこれらのn個の並列抵抗の合成抵抗Rとして

を得る。すなわち、並列合成抵抗の逆数は各抵抗の逆数の総和となる。

電力

[編集]抵抗Rを電流Iが流れるとき、その部分の発熱のエネルギーは、1秒あたりにRI2である。これをジュール熱という。名前の由来は物理学者のジュールが調べたからである。オームの法則より、V=RIでもあるので、ジュール熱はVIとも書ける。

そこで、ひとまず、熱の考察には離れて、次の量を定義する。電気回路のある2点間を流れる電流Iと、その2点間の電圧Vとの積VIを電力(power)と定義する。電力の記号はPで表わされることが多い。 電力の単位のジュール毎秒J/sをWという単位で表し、この単位Wはワット(Watt)と読む。 つまり電力は記号で

- P=VI

である。

抵抗率

[編集]導線の太さや長さによって抵抗の大きさは変わる。直感的に太いほうが流れやすいのは分かるだろう。また、並列接続と対応させることでも導線が太いほうが流れやすいことは言える。 実際に電気抵抗は、導線の太さに反比例して小さくなることが実験的に確認されている。そこで、つぎのような式においてみよう。 抵抗をRとした場合、導線の太さを面積で表しAとすれば、比例定数にkを用いれば、

- R ∝ 1/A

である。( ∝は、比例関係を表す数学記号。)

さらに、導線は材質や太さが同じならば、導線が長いほど抵抗が、長さに比例して抵抗が大きくなることが、確認されている。そこで、さらに、抵抗体の長さを考慮した式に表してみれば、次のようになる。抵抗帯の長さをlとすれば

- R ∝ L/A

である。

さらに、導線の材質によって、抵抗の大きさは変わる。同じ長さで同じ太さの抵抗でも、材質によって抵抗の大きさは異なる。そこで、材質ごとの比例定数をρとおけば、抵抗の式は以下の式で記述される。

ρは抵抗率(ていこうりつ、resistivity)と呼ばれる。抵抗率の単位は Ω m である。

磁力

[編集]磁場

[編集]

磁石のまわりには別の磁石を動かす力のもととなるものが生じている。 これを磁場(じば、magnetic field)あるいは磁界(じかい)と呼ぶ。(日本の物理学では磁場と呼ぶことが多く、また、日本の電気工学では磁界と呼ばれることが多い。明治期の訳語の際の、日本国内の業界ごとの違いに過ぎず、地域社会的な事象であり、呼び方は物理の本質とは関係ないので、ここでは、どちらの表現を用いるかは、本書では特にこだわらない。英語では物理学・電気工学とも“magnetic field”で共通している。)

鉄やコバルトやニッケルに磁石を近づけると、磁石に吸い付けられる。 また、鉄やコバルトやニッケルに強い磁化を与えると、鉄やコバルトやニッケルそのものが磁場を周囲に及ぼすようになる。 このような、もともとは磁場を持たなかった物体が、強い磁場を受けたことによって磁場を及ぼすようになる現象を磁化(じか、magnetization)という。 あるいは電荷の静電誘導と対応させて、磁化のことを磁気誘導(じきゆうどう、magnetic induction)ともいう。 そして、鉄やコバルトやニッケルのように、磁石に引き付けられ、さらに磁化をする能力がある物体を強磁性体(きょうじせいたい、ferromagnet)という。 鉄とコバルトとニッケルは強磁性体である。

銅は磁化しないし、銅は磁石に引きつけられないので、銅は強磁性体ではない。

- 磁気遮蔽

静電誘導を利用した、静電遮蔽(せいでんしゃへい)と言われる、中空の導体をつかって物質を囲むことで外部電場を遮蔽する方法があったのと同様の、磁気の遮蔽が、強磁性体でも出来る。中空の強磁性体を用いて、強磁性体の内部は磁場を遮蔽できる。これを磁気遮蔽(じきしゃへい、magnetic shielding)という。磁気シールドともいう。

磁力線

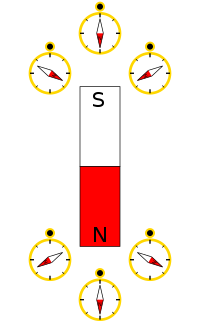

[編集]磁場の向きが分かるように図示しよう。磁石の作る磁場の方向は、砂に含まれる砂鉄の粉末を磁石に、ちりばめて、ふりかけることで観察できる。

これを図示すると、下図のようになる。(画像素材の確保の都合上、写真と図示とでは、N極とS極が逆になっています。ご容赦ください。)

このような磁場の図を磁力線(じりょくせん、magnetic line of force)という。磁力線の向きは、磁石のN極から磁力線が出て、S極に磁力線が吸収されると定義される。棒磁石では、磁力の発生源となる場所が、棒磁石の両端の先端付近に集中する。そこで、棒磁石の両端の先端付近を磁極(じきょく、magnetic pole)という。

このような磁石のつくる磁力線の形は、電気力線での、異符号の電荷どうしがつくる電気力線に似ている。

1つの棒磁石ではN極(north pole)の磁気の強さと、S極(south pole)の磁気の強さは等しい。また、磁石には、必ずN極とS極とが存在する。N極とS極の、どちらか片方だけを取り出すことは出来ない。たとえ棒磁石を切断しても、切断面に磁極が出現する。このような現象のおこる理由は、そもそも棒磁石を構成する強磁性体の原子の1個ずつが小さな磁石であり、それら小さな原子の磁石が、いくつも整列して、大きな棒磁石になっているからである。

仮想的に、磁極がS極またはN極の片方だけ現れた現象を理論計算のために考えることがあるが、このような片側だけの磁極を単磁極(モノポールという。)というが、単磁極は実在しない。

棒磁石などからの、片側の磁極あたりの、磁極からの磁場の強さのことを、そのまま「磁極の強さ」(Magnetic charge)と呼ぶ。あるいは磁荷(じか、magnetization)や磁気量という。

これから、この磁化と磁場の関係を式で表すことを考える。 まず、棒磁石には磁極が両側に2個あるので、計算を簡単にするために、棒磁石の両端の距離が大きく、反対側の磁極の大きさを無視できる磁石を考えよう。

このような磁石を用いて、実験したところ、次の法則が分かった。磁力の強さは2個の物体の磁気量m1およびm2に比例し、2個の物体間の距離rの2乗に反比例する。 式で表すと、

で表される。(kmは比例定数) これを発見者のクーロンの名にちなんで、磁気に関するクーロンの法則という。磁気量mの単位はウェーバといい、記号はWbで表す。

比例定数kmと1ウェーバの大きさとの関係は、1メートル離れた1Wbどうしの磁極にはたらく力を約6.33×104として、 比例係数kmは、

- km≒6.33×104 N・m2/Wb2

である。

つまり、

である。

磁場の式

[編集]静電気力に対して、電場が定義されたように、磁気力に対しても、場が定義されると都合が良い。磁気量m1[Wb]が作る、次の量を磁場の強さあるいは磁場の大きさと言い、記号はHで表す。

磁場の強さHの単位はN/Wbである。Hを用いると、磁気量m2にはたらく磁気力fは、

と表せる。

電流がつくる磁場

[編集]アンペールの法則

[編集]

磁束の向きは、右ねじの法則の向きである。.

物理学者のエルステッドは、電流の実験をしている際に、たまたま近くにおいてあった方位磁石が動くのを確認した。彼が詳しく調べた結果、以下のことが分かった。

電流が流れているときには、そのまわりには、磁場が生じる。向きは、電流の方向に右ねじが進むように、右ねじを回す向きと同じなので、これを右ねじの法則という。

アンペールが、磁場の大きさを調べた結果、磁場の大きさHは、電流Iが直線的に流れているとき、直線電流の周りの磁場の大きさは、導線からの距離をaとすると、磁場の大きさHは、

であることが知られている。

これをアンペールの法則(Ampere's law) という。 磁場の大きさHの単位は、N/Wbであるが、いっぽうアンペールの法則の式をみればアンペア毎メートルA/mでもある。

- 電磁石

導線をコイル状に巻けば、アンペールの法則で導線の周囲に発生する磁場が重なりあう。このようにした磁場を強めたコイルを電磁石(でんじしゃく、electromagnet)という。導線に電流を流しているときにのみ、電磁石は磁場を発生する。導線に電流を流すのを止めると、電磁石の磁場は消える。

磁束密度

[編集]磁場の大きさHに、次の節で扱うローレンツ力の現象のため、比例係数μ(単位はニュートン毎アンペアでN/A2)を掛けて、記号Bで表し、

- B=μH

とすることがある。この量Bを磁束密度(magnetic flux density)という。磁場の大きさHの向きと磁束密度Bの向きは同じ向きである。 また、磁場の大きさHと磁束密度Bの比例係数を透磁率(とうじりつ、magnetic permeability)という。 (ローレンツ力に関しては、詳しくは物理IIで扱う。読者が物理Iを学ぶ学年ならば、読者は「ローレンツ力という力があるのだな・・・」とでも思っておけばいい。)

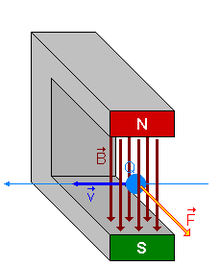

ローレンツ力

[編集]

速度vから磁束密度Bに右ねじを回した向きがローレンツ力Fの向き。

電流Iから磁束密度Bに右ねじを回した向きがローレンツ力Fの向き。

まず、導線を用意したとしよう。この導線は固定されずに静止しているとして、もし導線に力が加われば、導線が動けるようにしてるとしよう。

この導線に電流を流しただけでは、べつに導線は動かない。しかし、この導線に、外部の磁石による磁場が加わると、導線が動く。このような、磁場と電流の相互作用によって、導線に生じる力をローレンツ力(ローレンツりょく、英: Lorentz force)という。

ローレンツ力の向きは、導線の電流の向きと磁場の向きに垂直である。電流Iの向きから磁束密度Bの向きに右ねじを回す向きと同じである。

また、ローレンツ力の大きさは、導線の長さlと、磁場の導線との垂直方向成分に比例する。

ローレンツ力の大きさFを式で表せば、電流と磁場とが垂直だとして、磁場を受けている導線の形状が直線形だとして、電流をIとして、導線の長さをlとして、導線にかかっている外部磁場の磁束密度をBとすれば、

で表せる。

ローレンツ力の公式に、クーロンの法則などでは見られたような比例係数(係数Kなど。)が含まれないのは、そもそも、このローレンツ力の現象を元に、磁気量ウェーバWbの単位および磁束密度Bの単位が、決定されているからである。

また、「磁束密度」の名称が、「磁束」・「密度」というのは、実は磁束密度の単位のN/(A・m)は、単位を式変形するとWb/m2でもあることが由来である。この単位Wb/m2を、電気工学者のテスラの名にちなみ、単位Wb/m2 をテスラと言い、記号Tで表す。

- T = Wb/m2

このローレンツ力の現象が、電気機器のモータ(電動機)の原理である。

- フレミングの法則は電磁気計算では用いない

なお、「フレミングの法則」というローレンツ力に関する法則があるが、ローレンツ力の計算には実用的では無いし、フレミングの名を関した異なる法則が幾つもあって紛らわしく間違いの原因になりやすいので、本書では教えない。 実際に、専門的な物理計算では、フレミングの法則は、計算には用いない。

しかも、フレミングの法則には「フレミングの右手の法則」と、これとは異なる「フレミングの左手の法則」があり、どちらが、どの磁気の現象に用いる法則だったのかを間違えやすい。だから、本書では教えない。

電磁誘導

[編集]アンペールの法則では、電流の周りに磁場ができるのであった。

- では逆に、磁場を用いて電流を起こすような現象はあるだろうか?

実は、磁石を動かすなどして、磁場を伴う物体が運動すると、そのまわりには電場が生じる。 仮に、コイルの近くでそれを行なったとすると、生じた電場によってコイルの中には電流が流れる。 生じる電場の大きさは、

となる。(半径aの円形のコイルの場合。) Eの単位はV/mであり、Bの単位はTである。

この現象を電磁誘導(でんじゆうどう、electromagnetic induction)といい、電磁誘導によって発生した電流を誘導電流という。

また、誘導電流の向きは、磁石の動きによる、コイルの中を通る磁束の変化を妨げる向きに、電流が流れる。(誘導電流もアンペールの法則に従い、周囲に磁場を作る。) この誘導電流が、コイルの中を通る磁束の変化を妨げる向きに誘導電流が流れる現象をレンツの法則(Lenz's law)という。

同じ領域にN回巻かれたコイルが置かれた場合、ファラデーの電磁誘導の法則は、次のようになる。

ここで、は起電力(ボルト 、記号はV)、ΦB は磁束(ウェーバ、記号はWb)とする。Nは電線の巻数とする。

この電磁誘導の現象が、火力発電や水力発電などの発電機の原理である。これ等の発電では、永久磁石を回転させることで、発電をしている。火力や水力というのは、機器の回転を得る手段にすぎない。また、発電所の発電には、永久磁石の回転を利用しているため、発生する電圧や電流は周期的な波形になり、次に説明する交流波形になる。

交流回路

[編集]

上から順に、

正弦波、

方形波、

三角波、

のこぎり波。

回路への入力電圧が周期的に時間変化する回路の電圧および電流を交流(alternating current)という。これに対し、乾電池などによって発生する電圧や電流のように、時間によらず一定な電圧や電流は直流(direct Current)という。

交流波形が何秒で1周するかという時間を周期(wave period)という。周期の記号はで表し単位は秒sである。

1秒間に波形が何周するかという回数を周波数あるいは振動数(英語は、ともにfrequency)という。 電気の業界では周波数という用語を用いることが多い。物理の波の理論では振動数という表現を用いることが多い。

周波数の単位は1/sであるが、これをヘルツ(hertz)という単位で表し、単位記号Hzを用いて周波数fを表す。

交流電流や交流電圧が正弦波の場合は、これらのパラメータを用いて

と書くことができる。 sinとは三角関数である。知らなければ数学IIなどを参考にせよ。 このときのsinの係数やを振幅(しんぷく、amplitude)といい、また時刻t=0における電流や電圧の値を示し、時間波形を決定するやを初期位相という。

普通科高校の高校物理では、交流波形の計算には、正弦波の場合を主に扱う。方形波や三角波の計算は、普通は扱われない。 ただし、工業高校の授業や、工場の実務では扱うことがあるので、読者は波形を学んでおくこと。

発電所から一般家庭に送られてくる電圧は交流電圧である。東日本では50Hzであり、西日本では60Hzである。これは明治時代の発電機の輸入時に、東日本の事業者はヨーロッパから50Hz用の発電機を輸入し、西日本の事業者はアメリカから60Hzの発電機を輸入したことによる。

発電所から一般の家庭などに送られる電流の周波数を商用周波数という。

商用電源の電圧振幅は約140Vである。これはVである。

キロヘルツとは1000Hzのことである。キロヘルツはkHzと書く。

- コイルの自己誘導

交流電流に対しては、電流と同じ振動数で、アンペールの法則で発生する磁場も振動する。

導線でつくられたコイルは、直流電流では、ただの導線としてはたらく。しかし、交流電流に対しては、電磁誘導により自己の発生させた磁場を妨げるような電流および起電力が発生する。これを自己誘導(self induction)という。

自己誘導による起電力の大きさは、電流の時間変化率に比例する。自己誘導の起電力を式で書けば、比例係数をLとして、

である。 この比例係数を自己インダクタンス(self inductance)という。自己インダクタンスの次元はV・S/mだが、これをヘンリーという単位で表し、単位にHという記号を用いる。

- 相互誘導

鉄心に二つのコイルを巻き、コイルの片方の電流を変化させると、アンペールの法則によって生じていた磁束も変化するから、反対側のコイルには、この磁束密度の変化を打ち消すような向きに起電力が発生する。この現象を相互誘導(mutual induction)と言う。

電圧を入力させた側のコイルを1次コイル(primaly coil)と言い、誘導起電力を発生させる側のコイルを2次コイル(secondary coil)という。

相互誘導による起電力の大きさは、電流の時間変化率に比例する。相互誘導の起電力を式で書けば、比例係数をMとして、(相互誘導の比例係数はLでは無い。)式は、

である。 この比例係数を相互インダクタンス(self inductance)という。相互インダクタンスの次元は、自己インダクタンスの単位と同じでヘンリー Hである。

この相互インダクタンスの大きさは、両方のコイルの巻き数どうしの積に比例する。

電磁波

[編集]

磁場の動きによって電場が引き起こされることを電磁誘導のセクションで見た。 実際には電場の変化によって磁場が引き起こされることも知られている。 これによって何もない空間中を電場と磁場が伝播していくことが予想される。

電磁波の速度を物理学者のマクスウェルが計算で求めたところ、電磁波の速度は、真空中では常に一定で、かつ波の速度cを計算で求めたところ、

- c=3.0×108 m/s

となり、既に知られていた光速に一致した。 このことから、光は電磁波の一種であることが分かった。物理IIで、電磁波の速度を求める計算は、詳しくは扱う。 読者が光速の測定実験について調べるなら、物理Iの波動に関するページなどでフィゾーの実験について、参照のこと。

波は波長λが長いほど、振動数fが小さくなる。波の波長λと振動数fの積fλは一定で、これは波の速度vに等しい。つまり

- v=fλ

である。 電磁波の場合は、速度が光速のcなので

- c=fλ

である。

電磁波の分類

[編集]- 電波

放送用のテレビやラジオの電波(でんぱ、radio wave)は、電磁波(electromagnetic wave)の一種である。波長が0.1mm以上の電磁波が電波に分類される。なお、電波のうち、波長が1mm~1cmのミリメートルの電波をミリ波という。同様に、波長が1cm~10cmの電波をセンチ波という。波長10cm~100cm(=1m)の電波はUHFと言われ、テレビ放送などに使われるUHF放送は、この電波である。波長1m~10mの電波はVHFと言われる。テレビ放送のVHF放送は、この電波である。

- 赤外線

波長が0.1mm以下で、可視光線(可視光の最大波長は780 nm程度)よりかは波長が長い電磁波は赤外線(せきがいせん、infrared rays、インフラレード レイズ)という。「赤」の「外」という理由は、可視光の最大波長の色が赤色だからである。赤外線そのものには色はついていない。市販の赤外線ヒーターなどが赤色に発光する製品があるのは、使用者が動作確認をできるようにするために、製品に赤色のランプを併置しているからである。赤外線は、物体に吸収されやすく、吸収の際、熱を発生するので、ヒーターなどに応用される。なお、太陽光にも赤外線は含まれる。

- 発見の経緯

そもそも赤外線が発見された経緯は、イギリスの天文学者のハーシェルが太陽光をプリズムで分光した際に、赤色の光線のとなりの、目には色が見えない部分が温度上昇していることが発見されたという経緯がある。

- 可視光線

| 色 | 波長 | エネルギー |

|---|---|---|

| 紫 | 380-450 nm | 2.755-3.26 eV |

| 青 | 450-495 nm | 2.50-2.755 eV |

| 緑 | 495-570 nm | 2.175-2.50 eV |

| 黄色 | 570-590 nm | 2.10-2.175 eV |

| 橙色 | 590-620 nm | 1.99-2.10 eV |

| 赤 | 620-750 nm | 1.65-1.99 eV |

我々、人間の目に見える可視光線(かしこうせん、visible light)の波長は、約780ナノメートルから約380ナノメートルの程度である。可視光の中で波長が最も長い領域の色は赤色である。可視光の中で波長が最も短い領域の色は紫色である。

光そのものには、色はついていない。我々、人間の脳が、目に入った可視光を、色として感じるのである。

太陽光をプリズムなどで分光(ぶんこう)すると、波長ごとに軌跡(きせき)がわかれる。この分光した光線は、他の波長を含まず、ただ一種の波長なので、このような光線および光を単色光(monochromatic light)という。

また、白色は単色光ではない。白色光(white light)とは、全ての色の光が混ざった状態である。

同様に、黒色という単色光もない。黒色とは、可視光が無い状態である。

- 紫外線

紫外線(しがいせん、ultraviolet rays)は化学反応に影響を与える作用が強い。殺菌消毒などに応用される。太陽光にも紫外線は含まれる。人間の肌の日焼けの原因は、紫外線がメラニン色素を酸化させるからである。

- 発見の経緯

赤外線は太陽光のプリズムによる分光で発見された。 「では、分光された紫色の光線のとなりにも、なにか目には見えない線があるのでは?」というふうなことが学者たちによって考えられ、 ドイツの物理学者リッターにより化学的な実験方法を用いて、紫外線の存在も実証された。

- X線およびガンマ線

医療用のレントゲンなどの透過写真で用いられるX線(X-ray)も電磁波の一種である。生物の細胞を分子レベルで傷つけ、発がん性が有る。 ガンマ線(gamma‐ray、γ ray)も同様に、透過写真にも応用されるが、生物の細胞を分子レベルで傷つけ、発がん性が有る。

電気に関する探求活動

[編集]??