高等学校生物/生物I/細胞の構造とはたらき

高等学校生物 > 生物I > 細胞

導入

[編集]地球にいる生物の種類は、名前の付けられている種が175万種ほどである。 その全ての生物は細胞(さいぼう)から成り立っており、 細胞は生物の機能上・構造上の基本単位である。 例えばヒトの体は200種類以上60兆個の細胞からできているといわれている。 その細胞は消化管なら食べ物の消化吸収をする細胞があり、 骨なら骨を作り出す細胞がある。

このページでは、 細胞の基本的な機能と構造、 細胞が体細胞分裂(somatic mitosis)によって分化していくこと、 細胞が個体を作っていること、 などを扱う。

細胞の機能と構造

[編集]細胞の大きさと顕微鏡の分解能

[編集]細胞の大きさはそのほとんどが肉眼では見えないほど小さい。 顕微鏡の発達によって観察できる分解能が高まり、 細胞の内部構造が徐々に明らかになっていった。

細胞は生物の種類やからだの部位によってさまざまな大きさで存在している。 以下に顕微鏡の分解能と細胞などの大きさを挙げる。 ※分解能(接近した2点を見分けることのできる最小距離)

- 肉眼で観察できるもの (分解能: 約0.2mm ※1mm=10-3m)

- 光学顕微鏡で観察できるもの (分解能: 約0.2μm ※1μm=10-6m)

- 電子顕微鏡で観察できるもの (分解能: 約0.2nm ※1nm=10-9m)

μ(マイクロ)1μm=1,000分の1mm n(ナノ) 1nm=1,000分の1μm

観察してみよう! ほほの内側の細胞は比較的簡単に観察できる。 ほほの内側を綿棒で軽くこすって、 はがれた細胞を光学顕微鏡で観察してみよう。

細胞の機能と構造

[編集]細胞の基本構造

[編集]

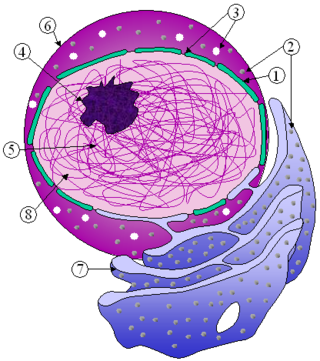

1.核小体、2.核、3.リボソーム、4.小胞体、5.粗面小胞体、6.ゴルジ体、7.細胞骨格、8.滑面小胞体、9.ミトコンドリア、10.液胞、11.細胞質基質、12.リソソーム、13.中心体

a.原形質連絡、b.細胞膜、c.細胞壁、1.葉緑体(d.チラコイド膜、e.デンプン粒)、2.液胞、(f.液胞、g.液胞膜)、h.ミトコンドリア、i.ペルオキシソーム、j.細胞質、k.小さな膜小胞、l.粗面小胞体 、3.核(m.核膜孔、n.核膜、o.核小体)、p.リボソーム、q.滑面小胞体、r.ゴルジ小胞、s.ゴルジ体、t.繊維状の細胞骨格

細胞の見た目や働きはさまざまに異なるが、基本的な機能や構造は同じである。 細胞は核(かく、nucleus)と細胞質(さいぼうしつ、cytoplasm)、それらを囲む細胞膜(さいぼうまく、cell membrane)からなる。細胞膜に包まれた内部の物質のうちから核を除いた部分のことを細胞質という。 また、核と細胞質を合わせて原形質(げんけいしつ、protoplasm)とも呼ぶ。つまり、細胞膜に包まれた内部の物質のことを原形質という。 細胞質には、核を始めとして、ミトコンドリアなど、さまざまな機能と構造をもつ小さな器官があり、これらを細胞小器官(さいぼうしょうきかん、organelle)と呼ぶ。 細胞小器官どうしの間は、水・タンパク質などで満たされており、これを細胞質基質(さいぼうしつ きしつ、cytoplasmic matrix)と呼ぶ。この細胞質基質には、酵素などのタンパク質やアミノ酸、グルコースなどが含まれている。

細胞小器官

[編集]

1.核膜、2.リボソーム、3.核膜孔、4.核小体、5.クロマチン、6.細胞核、7.小胞体、8.核質

核は、1つの細胞がふつう1つもっており、内部に染色体(chromosome)がある。

染色体は、DNAとタンパク質からなる。

DNAが遺伝子の情報を持っている。

細胞分裂(cell division)の際にDNAは複製され、新しい細胞に分配される。

顕微鏡で核を観察する場合は、酢酸カーミンや酢酸オルセイン液などの色素で、染色体を赤色に染色できる。

そもそも、この染色現象こそが「染色体」という名前の由来である。

核は、1~数個の核小体(nucleolus)を含み、その間を核液(nuclear sap)が満たしている。

核の表面には核膜(かくまく、nuclear membrane)がある。

核膜は、二重の薄い膜でできており、核膜孔(かくまくこう、nuclear pore)と呼ばれる多数の孔があり、核への物質の出入りに関わっている。

DNAが遺伝子の本体であるが、染色体はDNAを含んでおり、核が染色体を含んでいるため、核が遺伝に深く関わっているのである。

基本的には1つの細胞が1つの核をもつが、

例外として、たとえばヒトの赤血球のように核をもたない細胞もあり、

またヒトの骨格筋の筋細胞のように1つの細胞が複数の核をもつものもある。

核は細胞小器官の働きを制御しており、そのため細胞の生存や増殖に必要なものである。

なので、赤血球のように核を失った細胞は長く生き続けることはできず、分裂することができない。

核の中にあるDNAが、このような、細胞小器官の制御を行っている。

- アメーバの実験

アメーバをガラス板で核がある片(へん)と、核がない片とに切断すると、核がある片は増殖でき、核がない片は死ぬ。(アメーバの切断実験1)

アメーバの核をガラス管で吸い取り、核と細胞質とに分けると、両方とも死ぬ。(アメーバの切断実験2)

このように核は細胞の生存や増殖に必要である。

- カサノリの実験

- (※未執筆 執筆者を募集中)

- 原核細胞と真核細胞

生物の細胞には、核をもたない原核細胞と、核をもつ真核細胞とがある。

大腸菌などの細菌類や、ユレモなどのシアノバクテリア(ラン藻類)の細胞は、核を持たない。 これらの生物の細胞も染色体とそれに含まれるDNAはもっているが、それを包む核膜をもっていないので、核がない。 このような、核のない細胞のことを原核細胞(prokaryotic cell)と呼ぶ。 また、原核細胞でできた生物を原核生物(prokaryote)と呼ぶ。 原核細胞の染色体とそれに含まれるDNAは細胞質基質の中にある。

原核細胞は、ミトコンドリアや葉緑体などを持たない。 原核細胞は、真核細胞よりも小さく内部構造も単純である。 シアノバクテリアは、ミトコンドリアと葉緑体を持たない原核生物であるが、光合成を行う。

これに対して、染色体が核膜に包まれている細胞を真核細胞(eukaryotic cell)と呼ぶ。 また、真核細胞でできた生物を真核生物(eukaryote)と呼ぶ。 ほぼすべての真核生物では真核細胞にミトコンドリアが見られる。 また、植物の場合、真核細胞に葉緑体も見られる。 ミトコンドリアおよび葉緑体は、独自のDNAを持ち、それを含む細胞の核のDNAとは遺伝情報が異なる。

このため、おそらくミトコンドリアおよび葉緑体は、 実はもともと、その受け入れ先の細胞とは別の生物だったが、 受け入れ先の細胞に入り込み共生するようになったのだろう、と思われている。 そして、ミトコンドリアまたは葉緑体を取り込んだ結果、生物界に真核細胞が出てきたものだと思われてる。 細胞がミトコンドリアまたは葉緑体を取り込む前は、その細胞は原核細胞だったのだろうと思われている。このような説を、細胞内共生説または単に共生説という。

1.内膜 2.外膜 3.クリステ 4.マトリクス

ミトコンドリア(mitochondria)は動物と植物の細胞に存在し、 長さ1μm~数μm、幅0.5μm程度の粒状の細胞小器官であり 化学反応によって酸素を消費して有機物を分解しエネルギーを得る呼吸(respiration)を行う。 ミトコンドリアの形は球形または円筒形の構造体で、 外側にある外膜と内側にあるひだ状の内膜との2重膜をもつ。 内膜がひだ状になった部分をクリステ(cristae)、内膜に囲まれた空間を満たす液体をマトリックス(matrix)と呼ぶ。 呼吸に関わる酵素がクリステとマトリックスにふくまれており、この酵素で有機物を分解する。 ミトコンドリアの内膜でATPという物質を合成する。 原核生物も呼吸を行うが、しかし原核細胞の呼吸は、けっしてミトコンドリアによるものではない。

(※ 教科書の範囲外:)観察時のミトコンドリアの染色は、ヤヌスグリーンによって緑色に染色できる。

葉緑体(chloroplast)は植物の細胞に存在し、直径5~10μm、厚さ2~3μmの凸レンズ形の器官であり、 光エネルギーを使って水と二酸化炭素から炭水化物を合成する光合成(photosynthesis)を行う。 葉緑体にはチラコイド(thylakoid)と呼ばれる扁平(へんぺい)な袋状の構造体があり、 チラコイドが積み重なってグラナ(grana)と呼ばれるまとまりを作っており、 一部の細長く延びたチラコイドが複数のグラナ間を結んでいる。 その間をストロマ(stroma)と呼ばれる液体が満たしている。 さらに、その周りを内膜と外膜の2重膜が囲んでいる。

また、葉緑体はクロロフィル(chlorophyll)という緑色の色素をふくんでいる。 正確に言うと、クロロフィルは緑色の光を反射して、ほかの色の光を吸収する色素である。 このクロロフィルの反射特性のため、植物は緑色に見える。 チラコイドの膜が、クロロフィルなどの色素をふくんでおり、これによって光エネルギーを吸収している。 そして、ストロマにある酵素の働きによって、光合成の有機物合成を行っている。 葉緑体は、ストロマに独自のDNAを持っている。

調べてみよう! 光合成を行う他の生物を自分の細胞の中に取り込むハテナという生物がいる。 このハテナについて調べてみよう。

液胞(えきほう、vacuole)は主に植物細胞にみられ、物質を貯蔵したり浸透圧を調節したりする。 一重の液胞膜で包まれ、内部を細胞液(cell sap)が満たしている。 一部の植物細胞はアントシアン(anthocyan)と呼ばれる赤・青・紫色の色素を含む。

細胞膜

[編集]

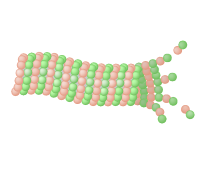

細胞膜は細胞質の外側にある厚さ5nm~10nm程度の薄い膜である。主にリン脂質とタンパク質で構成される典型的な生体膜であり、細胞への物質の出入りの調節を行う。リン脂質には水に溶けやすい親水性の部分と、水に溶けにくい疎水性の部分があり、疎水性の部分を内側に向かい合った、二重膜(にじゅうまく、bilayer)になっている。

「水と油」という言葉が、仲の悪いことの表現として用いられるように、水と油は溶け合わない。

このように細胞膜が外部に対して疎水性(そすいせい)の部分だけを出してるため、細胞膜は疎水的(そすいてき)である。そのため、細胞膜は、水に溶けない。このため、細胞膜によって、細胞がまわりから仕切られ、それぞれの細胞が溶け合わないようになっている。

細胞膜のところどころにタンパク質が分布しており、この(細胞膜にある)タンパク質が、細胞への物質の出入りの調節に関わっている。細胞膜は、特定の物質のみを透過という性質があり、この性質のことを選択的透過性(せんたくてき とうかせい)という。(啓林、数研の専門「生物」に『選択的透過性』の用語あり。)

スクロース溶液などに対しては、細胞膜は半透性 (※「細胞への物質の出入り」を参照) に近い性質を示す。

- 発展

細胞膜には、ところどころにイオンチャネル(ion channel)があり、ナトリウムNa+、カリウムK+など特定のイオンのみを選択的に通過させる。(※ 生物IIでイオンチャネルを習うので、ついでに太字。)

また、細胞のところどころには受容体(じゅようたい、receptor)があり、特定の物質からの刺激を受け取る。受容体の種類ごとに受け取れる物質の種類が違い、そのため受け取れる刺激の種類がちがう。受容体の材質はタンパク質である。

また、細胞膜上のタンパク質に、オリゴ糖などの多糖類で出来ている糖鎖(とうさ、sugar chain)が付いている場合もあり、細胞どうしの識別(しきべつ)などの情報交換や、細胞どうしの結合などに役立っている。なお、ヒトのABO式血液型の違いは、赤血球の細胞膜の糖鎖の違いによるものである。

細胞が異物を消化吸収する食作用(しょくさよう)の際にも、細胞膜が関わっており、異物に細胞膜が取り付くことで、異物を包んで取り込む。食作用のことを飲食作用とも言ったり、エンドサイトーシスともいう。マクロファージやアメーバなどの食作用は、このような細胞膜の働きによるものである。

細胞壁

[編集]

細胞壁(さいぼうへき、cell wall)は植物細胞や菌類や原核生物に見られ、細胞膜の外側で細胞を守る固い膜であり、形を保つ働きを持つ。動物細胞には見られない。 細胞壁は、セルロースを主成分としており、セルロースとペクチンなどの炭水化物によってなりたつ全透性 (※「細胞への物質の出入り」を参照) の構造である。

発展的な話題

[編集]発展: 細胞の研究の歴史

[編集]

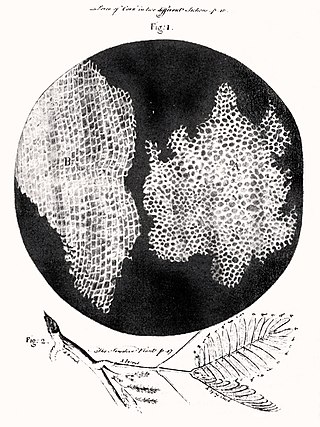

細胞は、1665年、イギリスのロバート・フックによって発見された。 彼は、自作の顕微鏡を用いて、軽くて弾力のあるコルクの薄片を観察したところ、 多数の中空の構造があることを知った。それを修道院の小部屋(cell、セル)にみたて、細胞(cell)と呼んだ。 彼が観察したのは、死んだ植物細胞の細胞壁(さいぼうへき、cell wall)であったが、 その後、1674年、オランダのレーウェンフックによりはじめて生きた細菌の細胞が観察された。

19世紀に入ると、細胞と生命活動の関連性が気付かれたはじめた。 まず1838年、ドイツのシュライデンが植物について、 翌1839年、ドイツのシュワンが動物について、 「全ての生物は細胞から成り立つ」という細胞説(cell theory)を提唱した。

さらに後、ドイツのウィルヒョーの「全ての細胞は他の細胞に由来する」という考えにより、細胞説は浸透していった。

自然発生室の否定

[編集]- ※ 『科学と人間生活』の範囲。

レーウェンフックが細胞を発見しても、当時の生物学の業界では、しばらく、微生物の発生については、親なしに無生物から自然に微生物が発生するだろうという自然発生説が信じられていた。

しかし19世紀にフランスの生化学者パスツールが、図のようなS字状に口の曲ったフラスコ(一般に「白鳥の首フラスコ」という)を使った実験で自然発生説が間違っている事を証明した。

- 教科書には用語が無いが、この実験のように、ある学説を証明するさい、ある現象の起きる条件をさぐる際に、それと似ているが条件を微妙に変えた別の実験も追加しておこなって比較することにより、現象の起きる条件を明確にする実験のことを対照実験(たいしょうじっけん)という。

たとえば、

つまり、仮説「密閉したガラス容器内に、密閉の直前までに煮沸した栄養物を、密閉後に数日も放置しても、虫は発生しない」という仮説を検証するには、比較のためには、たとえば下記の仮説

- 「もしかしたら、ガラス容器の材質が特別で、微生物や虫が発生しない特別なガラスなのでは?」とか

- 「もしかしたら、栄養物の液体の組成が特別で、人間にとっては栄養だけど、微生物や虫にとっては栄養ではなく、そのため虫が自然発生しないのでは?」とかの仮説を否定できる証拠を集めなければいけない。

このような、否定されるべき仮説を簡単に否定するための実験方法のひとつとして対照実験があり、たとえば、下記のような、もとの実験から条件を1つか2つなど、ごく少数だけ条件を変えてみて、実験をすればいい。

- 比較の実験「密閉していない(同じ材質の)ガラス容器内に、密閉の直前までに煮沸した(同じ成分組成の)栄養物を、密閉後に(同じ日数だけ)数日も放置しても、微生物や虫は発生しないか?」とか、

- 比較の実験「密閉した(同じ材質の)ガラス容器内に、密閉の直前までに煮沸していない栄養物(←同じ成分組成)を、密閉後に(同じ日数だけ)数日も放置しても、微生物や虫は発生しないか?」とか、

のように、追加の実験をする必要がある。

こういう実験の手法が対照実験である。

このパスツールの実験がよく、対照実験の例として啓蒙書などで紹介されるが、しかし対照実験とは、なにもこの実験だけに限ったことではない。

- 検索用キーワード

「対照実験」。

- ※ 検索用に対照実験の用語をwikiでは紹介。上記コラムはwiki検索からは除外されるので、本文中にキーワード記載。

発展: 細胞骨格

[編集]細胞質基質には、一見すると液体以外に何も無いように見えるが、実は繊維状の構造がある。この細胞質基質に存在している繊維状の構造を細胞骨格(さいぼう こっかく、cytoskeleton)という。

細胞骨格には、微小管(びしょうかん、microtubule)、中間径フィラメント(intermadiate filament)、アクチンフィラメント(actin filament)の3種類がある。 この細胞骨格によって、細胞小器官は固定されている。

また、細胞小器官や液胞などが細胞内で運動して原形質が流動しているように見える理由は、細胞骨格が動いて細胞小器官などを運んでいるためであることが近年に分かった。

微小管は、チューブリンという球状のタンパク質から出来ており、微小管全体としては管状になっており中空の管であり、微小管の直径は約 25nm ほどである。なお、微小管のチューブリンは2種類から構成されており、αチューブリンとβチューブリンからなる。図のように一般にαチューブリンとβチューブリンは、となりあっている。

アクチンフィラメントは、直径が約7nmの繊維であり、アクチンという球状のタンパク質がつらなって構成されている。特に筋肉に、アクチンフィラメントが多く含まれている。筋肉以外の一般の細胞にもアクチンフィラメントは含まれている。 アクチンフィラメントによって細胞の動く仕組みは、筋繊維が動く仕組みと、ほぼ同じである。

アクチンフィラメントは別名で「マイクロフィラメント」とも言う(※ 数研出版)。

アクチンに結合しやすいタンパク質としてミオシンがあり、筋組織ではミオシンも多く見られる。

だが、動物の筋肉だけでなく、(植物細胞などの)原形質流動でも、特殊な観察法によって、アクチンとミオシンが観察される。(※ 啓林館の専門『生物』、15ページ。第一学習社、専門『生物』、53ページ)原形質流動の際、細胞小器官に結合したミオシンがアクチンフィラメントに沿って動く事が分かっている。 また、そのミオシンの動くエネルギー源はATPである。

このため、ミオシンが「モータータンパク質」というものに分類されている。

(※ 筋肉については、くわしくは、生物IIで勉強する。)

微小管の上を移動するダイニンとキネシンというタンパク質も、それぞれ、モータータンパク質として分類される。つまり、ダイニンはモータータンパク質である。キネシンはモータータンパク質である。微生物の鞭毛(べんもう)や精子の鞭毛など、鞭毛の屈曲を起こしているのが、このダイニンとキネシンによる働きである(※ 東京書籍、数研)。ダイニンとキネシンも、ATPのエネルギーを利用することで、モータータンパク質として働いている。

- ※ ここまで生物II の範囲.

発展: 電子顕微鏡で見られる細胞小器官

[編集]

細胞小器官において、小さすぎて光学顕微鏡では見られないが、電子顕微鏡でなら見られる構造が、いくつか存在している。

ゴルジ体や中心体は、小さすぎるため、光学顕微鏡では見られないが、電子顕微鏡で見ることができる。

ゴルジ体(Golgi body)は酵素やホルモンなどの分泌に関与するほか、細胞内で利用されるタンパク質の修飾を行う。

一重膜の平らな袋状の層がいくつか重なった構造をしている。

中心体(centrosome)は主に動物細胞にみられ、べん毛や繊毛を形成したり、細胞分裂の際の紡錘体形成の起点となる。 微小管という管状の構造体が3つ集まり、それが環状に9つ集まり中心小体を作り、 その中心小体が2つL字直交して中心体を作る。

発展: ウイルス

[編集]インフルエンザなどのような「ウイルス」という種類の物が存在する。ウイルスは生物と非生物との中間的な存在である。ほとんどのウイルスは0.3μm以下の大きさであり、大腸菌 (約3μm)などの細菌の大きさと比べて、とても小さい。ウイルスは、タンパク質の殻と、その殻につつまれた核酸をもつ構造で、細胞を持っていない。ウイルスは遺伝物質として核酸をもち、単独では増殖できない。ウイルスの増殖は、他の生物の生きた細胞の中に侵入して、その細胞の中にある物質を利用して行う。死んだ細胞(例:加熱処理などした細胞)の中では、ウイルスは増殖できない。

- (※ 教科書には書かれてないが、ウイルスの材質・成分は、タンパク質と核酸のほか、比較的に少量だが実は「スパイク」と言われる糖タンパク質の突起がある。ウイルスの遺伝物質の材質が核酸であり、その遺伝物質の殻(カプシド)がタンパク質であるのだが、実はこのカプシドに、糖タンパク質のスパイクが生えている。「スパイク」を使って、感染先の細胞に感染をしていると思われる。(もしスパイクの無い殻だけだと、どこにも感染できないだろう。) ウイルスによっては、さらにエンべロープという脂質膜を持つものがある。インフルエンザが、そのようなエンベロープ系のウイルスである。エンべロープは脂質なので、アルコールなどで脂質を破壊できるので、エンべロープ系のウイルスにはアルコール消毒が效く。なお、エンべロープ型ウイルスの糖タンパク質は、カプシドではなくエンベロープにある。一方、ノロウイルスは、エンベロープを持たない。)

- 要するに、ウイルスの材質は、けっして核酸とタンパク質だけではないので、早合点しないように。

ウイルス自体は歴史的には、次のように発見された。(科目『科学と人間生活』の範囲)

まず素焼きの陶器の板を使って水を濾過すると、この陶板には細菌よりも微笑な穴が空いているので、細菌のふくまれた水を流すと、細菌を除いて水だけを通過させて濾過できる発見をした。この濾過器により、赤痢菌などの病原菌も濾過できる事が発見された。しかし、タバコモザイク病の病原体は、水といっしょにこの陶板を通過する事がロシアの科学者イワノフスキーにより1980年代に発見された。

この事から、細菌よりも微小な存在が信じられるようになった。

その後、1930年代にドイツの科学者ルスカなどによって発明された電子顕微鏡の発達により、細菌を映像的に観察できるようになった。

また、1930年代、アメリカの科学者スタンレーがタバコモザイクウイルスの結晶化に成功している。

- (※ 範囲外: )ウイルスには原則的にリボソームは無い[5]。そもそもリボソームはタンパク質をつくるためのものであり、ウイルスは自身ではタンパク質をつくれないからこそ他の生体に感染して寄生するわけである。

発展: 細胞質基質

[編集]細胞質基質は、細胞小器官の間を満たし、水・タンパク質などが含まれ、様々な化学反応が行われている。

オオカナダモの葉の細胞を観察すると、細胞質基質の中を顆粒が流動しており、これを原形質流動(げんけいしつりゅうどう、protoplasmic streaming、細胞質流動)と呼ぶ。原形質流動は生きている細胞でのみ見られる。

細胞への物質の出入り

[編集]透性と浸透

[編集]

細胞は、その中に水や栄養分を取り入れ使わないと生きていけない。 以下では細胞への物質の出入りについて扱う。

台所で野菜を刻んで塩をかけると、水が出てきて野菜がしんなりする。また、ナメクジに塩をかけると縮んでゆくという話を聞いたり、実際に見たこともあるだろう。実は、この二つは同じ現象である。

一定以下の大きさの分子のみを透過させる性質を半透性(はんとうせい、semipermeability)と呼ぶ。 また、半透性を示す膜を半透膜(はんとうまく、semipermeable membrane)と呼ぶ。溶質であっても、一定以上の大きさなら、半透膜は通さない。細胞膜は半透膜の性質をもっている。セロハン膜も半透膜である。溶媒が水の場合は、半透膜は水分子を通す。一般に、ショ糖は細胞膜を通らないのが普通である。尿素やグリセリンは細胞膜を通るのが普通。

それに対して、分子の大小によらず全て透過させる性質を全透性(ぜんとうせい、non-selective permeability)と呼ぶ。 また、全透性を示す膜を'全透膜(ぜんとうまく、permiable membrane)と呼ぶ。ろ紙は全透膜である。植物の細胞壁は全透膜である。細胞膜と細胞壁を間違えないように。細胞膜は動物・植物の両方にあり、半透膜である。細胞壁は植物にしかない。

濃度の異なる水溶液をあわせると、物質が高い濃度から低い濃度の溶液へ移動し、濃度が均一になる現象を拡散(かくさん、diffusion)と呼ぶ。

半透膜をはさんで濃度の低い溶液と濃度の高い溶液を接触させると、拡散によって、溶媒の水は移動し、半透膜を通って濃度の低い方から高い方へと水は移動する。この現象を浸透(しんとう、osmosis)と呼ぶ。両液の濃度が同じになるまで、溶媒の水が膜を通って移動する。大きさの大きい溶質は半透膜を通れないので、かわりに大きさの小さい分子である水分子が移動するのである。 説明の簡単化のため、溶質分子は大きく、半透膜を通れない場合であるとした。

浸透のさい、濃度の低い溶液から濃度の高い溶液へ溶媒を移動させるように働く圧力を浸透圧(しんとうあつ、osmotic pressure)と呼ぶ。溶液の濃度の差が大きいほど、浸透圧は大きい。

浸透圧を式で表せば、浸透圧をP(単位[Pa]パスカルなど)、濃度差をC(単位[mol/L]など)とすると(「mol」とは「モル」で分子数の単位で、6.02×1023個)、式は

- P=kC

である。

※ 生物Iの範囲を超えるが、より詳しくは、温度をT〔K〕として(「K」とはケルビンという、温度の単位)、気体定数(きたいていすう)という比例係数をRとして、

- P=RCT

(「ファントホッフの式」という。)

である。R=0.082 (L・気圧)/(K・mol)。 (物理や化学などで「気体の状態方程式」 PV = nRT というのを習う。ケルビンとは、絶対零度マイナス273℃を0Kとした絶対温度のことである。このことからも分かるように、読者は高校物理や高校化学も勉強しなければならなない。)

元の水溶液の水面の高さが同じだった場合、半透膜による接触では浸透にとって片方の水が増えたぶん、そしてもう片方の水が減ったぶん、水面の高さに違いが生じるので、つまり水位差が生じるので、その水位差から浸透圧の大きさを測れる。水面の高さを同じにするためには、外部からおもりを加えないといけない。そのおもりの重力による力の大きさ、あるいはそのおもりの力を圧力に換算したものが、浸透圧の大きさである。このときの、おもりの力に相当する圧力で、浸透圧を測れる。

半透膜でなく、膜なしで、そのまま濃度のある水溶液が接触した場合は、水位差は生じない。

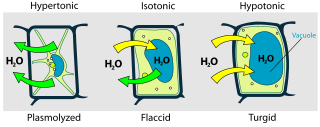

細胞を溶液に浸したとき、細胞への水の出入りが生じる。もし濃度が均衡し、細胞の体積が変化しないならば、その溶液を等張液(とうちょうえき、isotonic solution)と呼ぶ。 それに対し、細胞から水が出ていき脱水して、細胞の体積が減少するような溶液を高張液(こうちょうえき、Hypertonic solution)と呼び、 逆に、細胞へ水が入っていき、細胞の体積が増加するような溶液を低張液(ていちょうえき、hypotonic solution)と呼ぶ。

動物細胞の浸透

[編集]

高張液(hypertonic)、等張液(isotonic)、低張液(hypotonic)。

ヒトの赤血球は、0.9%(=9g/L)の食塩水と等張である。「0.9%」の「%」とは質量パーセントである。

- 赤血球を、高張液に浸した場合……赤血球から水は出ていき、細胞は縮む。縮みすぎると細胞は機能を失う。

- 赤血球を、等張液に浸した場合……赤血球への水の出入りは均衡し、見かけの変化は無い。なお、動物細胞と等張な食塩水のことを生理食塩水(せいりしょくえんすい)という。ヒトの細胞の生理食塩水は0.9%の食塩水である。等張液には生理食塩水のほかにも、リンガー液があり、細胞や組織をしばらく保存することができる。リンガー液とは、食塩のほかに各種の塩類を入れて、より体液に近くした溶液である。点滴などにリンガー液は使われる。カエルなどの両生類では生理食塩水の濃度は0.7%である。

- 赤血球を、低張液に浸した場合……赤血球へ水が入っていき、細胞はふくらむ。破裂する場合もあり、これを溶血(ようけつ、hemolysis)という。

植物細胞の浸透

[編集]

高張液(hypertonic)、等張液(isotonic)、低張液(hypotonic)。

植物細胞では細胞膜のまわりを全透性の細胞壁が囲んでいる。

- 植物細胞を、高張液に浸した場合……細胞から水は出ていき、細胞の原形質だけが縮む。細胞壁は縮まない。原形質とは細胞膜内のこと。原形質が縮むと細胞膜が細胞壁から分離し、これを原形質分離(げんけいしつぶんり、plasmolysis)と呼ぶ。原形質分離を起こした細胞を低張液に浸すと、細胞は吸水して原形質の大きさが元に戻るので分離をしなくなり、細胞膜が元通りに細胞壁に接触し、これを原形質復帰(げんけいしつふっき、Deplasmolysis)と呼ぶ。

- 植物細胞を、等張液に浸した場合……細胞への水の出入りは均衡する。

- 植物細胞を、低張液に浸した場合……細胞へ水が入っていき、細胞はふくらむが、細胞壁があるため細胞のふくらみが抑えられる。この、細胞壁が、ふくらみをおさえようとする力のことを膨圧(ぼうあつ)という。

細胞が水を吸収する力のことを「吸水力」といい、その圧力のことを吸水圧(きゅうすいあつ)という。吸水圧の式は、

- 吸水圧 = 浸透圧 ー 膨圧

である。

多くの植物細胞は通常時、やや高張である。そのため、通常時でも植物細胞では原形質が膨張しており、細胞壁からの膨圧が生じている。

細胞壁から細胞質が離れる直前・直後のことを限界原形質分離という。そのときの外液の溶液濃度のことを限界濃度という。

なお、原形質および原形質から内側の部分のことをプロトプラストという。プロトプラストが細胞壁から離れてしまう現象のことが、原形質分離のことである。

選択的透過性

[編集]細胞膜は、特定の物質のみを透過させている。このような性質を選択的透過性(せんたくてき とうかせい、Selective permeability)と呼ぶ。細胞膜に存在する輸送タンパク質が、どの物質を通過させて、どの物質を通過させないかの選択を行っている。

輸送タンパク質には、どういう種類があるかというと、後述する「チャネル」や「ポンプ」がある。

さて、選択的透過性には、濃度勾配に従って拡散により物質を透過させる受動輸送(じゅどうゆそう、passive transport)と、

いっぽう、濃度勾配に逆らって物質を透過させる能動輸送(のうどうゆそう、active transport)という、2種類の輸送がある。

能動輸送の例としては、後述するナトリウムポンプなどがある。なお、ナトリウムポンプによってイオンが輸送されるとき、ATPのエネルギーを消費する。このように、能動輸送では、なにかのエネルギーを消費する。

いっぽう、(能動輸送ではなく)受動輸送の例としては、後述する、イオンチャネルによる受動輸送などがある。

能動輸送

[編集]多細胞生物では、ほとんどの細胞で、どの細胞も、細胞の内外のナトリウム濃度を比べてみると、細胞内のナトリウム濃度は低く、細胞外のナトリウム濃度は高い。

これはつまり、細胞の働きによって、ナトリウムが排出されているからである。

また、多細胞動物では、すべての細胞で、どの細胞も、細胞内外のカリウム濃度を比べてみると、細胞内のカリウム濃度が高く、細胞外のカリウム濃度が低い。

これはつまり、細胞の働きによって、カリウムが排出されているからである。

細胞膜にあるATP分解酵素(ナトリウム-カリウム ATPアーゼ)という酵素が、細胞内に入りこんだナトリウムを細胞外に排出して、いっぽう、細胞外液からカリウムを細胞内に取り込んでいるのである。なお、この酵素(ナトリウム-カリウム ATPアーゼ)は、細胞膜を貫通している。

※ 検定教科書によっては、「ナトリウム-カリウム ATPアーゼ」のことを「Na+-K+ ATPアーゼ」とも記述している。

では、どういう原理なのか。説明のため、まず、細胞内のナトリウムを放出する前の状態だとしよう。(仮にこの状態を「状態1」としよう)

このナトリウム-カリウム ATPアーゼは、細胞内のNaが結合すると、このとき別のATPのエネルギーが放出されて、ATPからADPになり、このエネルギーをこの酵素(ナトリウム-カリウム ATPアーゼ)が使って、この酵素(ナトリウム-カリウム ATPアーゼ)の立体構造が変わり、その結果、ナトリウムを細胞外に放出してしまう。(仮にこのナトリウム放出後の状態を「状態2」としよう)

次に、細胞外のカリウムが結合すると、また立体構造が変わり、その結果、カリウムを細胞内に取り込む。(仮にこのカリウム取り込み後の状態を「状態3」としよう)

そしてまた、酵素は、最初の状態にもどる。(つまり、状態1に戻る。ただし、ATPは消耗してADPになったままである。)

結果的に、この酵素(ナトリウム-カリウム ATPアーゼ)は、ATPのエネルギーを消耗する事により、ナトリウムを細胞外に放出し、カリウムを細胞内に取り込んでいる。

このような仕組みを、ナトリウムポンプという。

また、この輸送は、エネルギーを使って、それぞれのイオンの濃度差にさからって輸送するので、このような輸送を能動輸送という。

そして、このナトリウムポンプの結果、ナトリウムイオンは細胞外(血しょう など)で濃度が高く、(血しょう などと比較して)カリウムイオンは細胞内で濃度が高くなる。(※ 啓林の専門生物の教科書に、比較対象として「血しょう」と書かれている。)

たとえばヒトの赤血球では、能動輸送によって、外液(血しょう)よりも赤血球内のカリウムイオンK+濃度が高く、赤血球内のナトリウムイオンNa+濃度が低い。いっぽう、血しょうでは、カリウム濃度K+が低く、ナトリウム濃度Na+が高い。つまり赤血球では、能動輸送によってNa+を細胞外へと排出して、能動輸送によってK+を細胞内へと取り入れている。

このような、能動輸送によって、細胞内外でNa+やK+の輸送および濃度調節をする機構のことを「ナトリウムポンプ」という。 この結果、細胞内外でNa+やK+の濃度差が、それぞれ生じている。

能動輸送にはエネルギーが必要であり、ATPからエネルギーを供給されている。細胞膜にあるATP分解酵素(Na+/K+-ATPアーゼ)が、ナトリウムポンプなどの能動輸送の正体である。(※ 参考書によっては、ナトリウムポンプとATP分解酵素を同一視してあつかっている本もある。)

- 参考

なお、このような細胞による能動輸送で、イオンを輸送するポンプのことを「イオンポンプ」という。(東京書籍の専門生物(生物II相当)の検定教科書に「イオンポンプ」の記載あり ) 「ナトリウムポンプ」も、イオンポンプの一種である。

- 発展

ナトリウムポンプの機構では、 ATP分解酵素に、細胞内の3つのナトリウムイオン(Na+)がポンプと結合してから、ATPのエネルギーによってATP分解酵素の形を変え、こんどは細胞外に3つのNa+を排出する。そして細胞外のカリウム(K+)がATP分解酵素に結合すると、形が変わり、細胞内へとK+を出す。そして、またATP分解酵素に、細胞内の3つのNa+がポンプと結合して、同じように繰り返していって、細胞内外でイオンを輸送している。

- (※ 範囲外:) 少なくともセキツイ動物の場合、ナトリウムポンプは、ほとんどの細胞にもある。生物学ではナトリウムポンプ以外にもプロトンポンプ(水素イオンのH+ポンプのこと)など他の能動輸送があるが、しかしナトリウムポンプが高校生物で特別に扱われるのは、こういう背景事情(ほとんどの細胞にナトリウムポンプがあると言う事情)があるからである。いっぽう、プロトンポンプなど他の能動輸送は、特別な限られた細胞にしか無いものもある。

受動輸送

[編集]

- ※ 編集者へ: 図を、受動輸送の専用のものに変えてください。現状は脂質二重膜の図の流用です。

細胞膜には、ところどころにイオンチャネル(ion channel)という開閉する管のような通路状のタンパク質が細胞膜(脂質二重層)をところどころ貫通してあり、イオンチャネルの開いた際にナトリウムNa+、カリウムK+など特定のイオンのみを選択的に通過させる。(※ 生物IIでイオンチャネルおを習うので、ついでに太字。)

開閉の方法は、タンパク質分子の立体構造が分子的に変化することで、開閉が行われている。

イオンチャネルの開いたときに、ナトリウムなど対象のイオンが通過する。イオンチャネルが閉じれば、対象イオンは通れない。

(ナトリウムポンプなどの)能動輸送とは違い、イオンチャネルでは、濃度の高低に逆らってまで輸送をする能力は無い。

その他

[編集]- アクアポリン (発展)

水はリン脂質の間を通過できる。これとは別に、もっと大量に、水分子と一部の(電気的に)中性小分子(グリセロールなど)だけを透過するチャネルがあり、アクアポリン(aquaporin、AQP)という。アクアポリンは、水分子以外の水溶液中のイオンは遮断する。(グリセロールの透過については、 ※ 参考文献: ※ 参考文献: LODISHなど著『分子細胞生物学 第7版』、翻訳出版:東京化学同人、翻訳:石浦章一など、2016年第7版、415ページ)

赤血球や腎臓の細尿管上皮細胞などにアクアポリンはある。

いっぽう、カエルの卵にはアクアポリンが無いため、水を透過せず、低調液の中でも膨張しない。(より正確にいうと、カエルの卵にも、アクアポリンと形の似た高分子があるが、しかし、その高分子が、水を透過する作用をもたない。(※ 参考文献: ※ 参考文献: LODISHなど著『分子細胞生物学 第7版』、翻訳出版:東京化学同人、翻訳:石浦章一など、2016年第7版、415ページ) そのため、日本の高校生物の教科書では、そのカエル卵にある高分子は「アクアポリンではない」と分類されている。 )

アクアポリンを発見したピーター アグレが2003年のノーベル化学賞を受賞した。

ほぼ範囲外

[編集]- ※ 1990年代あたりとカリキュラムが変わり、2018年現在では、下記の細胞群体(さいぼう ぐんたい)などの話題は、ほぼ範囲外になっている。

- いちおう、第一学習社の教科書に、ユードリナや細胞群体などは書いてある。

- あと、資料集や参考書(チャート式など)に、細胞群体が書いてある。

- ※ 【単元の移動】 また、下記の細胞群体やタマホコリカビなどの話題を紹介する場合の単元も変更されており、2010年代の検定教科書では『高等学校生物/生物II/生物の系統』などの生物II(専門生物)など生物2の系統分類の単元で紹介される場合も多い。

細胞群体

[編集]

単細胞生物が集まって、あたかも1つの個体のような物を作って生活している場合、これを細胞群体(さいぼう ぐんたい、cell colony)という。 細胞群体の生物には、クンショウモやユードリナ、ボルボックスがある。 ボルボックス(オオヒゲマワリ)は、クラミドモナスのような細胞が数百個もあつまった群体である。

ボルボックスでは、働きの分業化が起きており、光合成をする細胞、有性生殖をする生殖細胞、無性生殖をする生殖細胞など、分業をしている。 細胞どうしは原形質の糸で連絡しあっている。

細胞群体の分業化が、多細胞生物の器官に似ている点もある。しかし群体は、ほかの細胞と別れても、栄養さえあれば生きていける点が異なる。

現在の多細胞生物の起源は、おそらく、このような細胞群体であろうという説が、DNAなど分子の系統の解析から有力である。

細胞性粘菌

[編集]

タマホコリカビは、単細胞生物と多細胞生物の、両方の特徴をもつ。タマホコリカビの一生には、単細胞生物の時期と、多細胞生物の時期がある。親の子実体から放出された胞子が出芽し、アメーバのような単細胞の生物になる。アメーバ状の細胞は、細菌などを食べて成長する。食べ物が無くなるなどして生存が難しくなると、そのアメーバ状の単細胞どうしが集合して一つの体をつくり、小さなナメクジのようになって、移動する。

増殖するときは、きのこ状の子実体を形成して、胞子を放出する。

生物の進化の研究に、タマホコリカビが、よく用いられる。単細胞生物から多細胞生物への進化の参考になる、と考えられている。

組織や器官への分化

[編集]特定の機能や形態に分かれる前の細胞を、未分化()の細胞と呼ぶ。 未分化の細胞は、からだの部位によって特定の機能や形態を持つようになり、これを分化(differentiation)と呼ぶ。

分化した細胞はそれぞれ不規則に混ざっているのではなく、 同じ形態や機能をもつ細胞が規則的に集まっており、これを組織(tissue)と呼ぶ。 また、いくつかの種類の組織が特定の機能を果たすために集まっており、これを器官(organ)と呼ぶ。 さらにこれらの器官がいくつも集まって1つの生物、すなわち個体(individual)を形成している。

組織を形成する細胞は、同じ種類の細胞どうしで接着しあう。たとえば複数の組織を分解したあとに培養すると、同じ組織どうしで集合しあう。

植物の組織

[編集]植物の組織は、分裂組織(meristem)と永久組織(permanent tissue)とに分けることができる。

| 分裂組織 | ||

|---|---|---|

| 永久組織 | 表皮組織 | 表皮系 |

| 柔組織 | 基本組織系 | |

| 機械組織 | ||

| 通道組織 | 維管束系 |

| 分裂組織 | 頂端分裂組織、根端、形成層 | |

|---|---|---|

| 永 久 組 織 |

表皮組織 | 表皮、気孔、根毛など |

| 柔組織 | 同化組織 ・・・ 光合成をする場所。 例:葉肉(さく状組織、海綿状組織)。 | |

| 貯蔵組織 ・・・ 栄養の貯蔵。例:いも、 | ||

| 分泌組織 ・・・ 花の蜜腺、タンポポの乳管など | ||

| 機械組織 | 厚壁組織 ・・・ | |

| 厚角組織 ・・・ | ||

| 通道組織 | 維管束系。 木部 ・・・ 道管、仮道管。 師部 ・・・ 師管、伴細胞 | |

分裂組織には、茎頂部や根端部でいろいろな細胞への分化や伸長成長を行う頂端分裂組織(ちょうたん ぶんれつそしき、apical meristem)、維管束の内部で導管や師管などへの分化や肥大成長を行う形成層(けいせいそう、cambium)、がある。

永久組織は表皮系(epidermal system)、維管束系(vascular system)、基本組織系(ground tissue system)の3つの組織系からなる。

表皮系には、表皮、気孔、根毛(root hair)などがある。 表皮は、一層の表皮細胞からなり、細胞壁の表面をクチクラ()と呼ばれる固い層が覆っており、内部を保護したり水の蒸発を防いでいる。 気孔(stoma)は、葉や茎にみられ、2つの孔辺細胞が対になってできており、蒸散を行っている。 根毛(root hair)は、根で水分や養分の吸収を行っている。

維管束系は木部(xylem)と師部(phloem)からなる。 木部には導管(vessel)または仮導管(tracheid)があり、根で吸収された水分や養分の通り道となっている。 師部には師管(sieve tube)があり、葉で光合成された炭水化物の通り道となっている。

表皮系と維管束系以外はすべて基本組織系と呼ばれる。 葉では細長い細胞が密集した柵状組織(さくじょうそしき、palisade parenchyma)や、または細胞どうしの隙間(すきま)があいていて気体の通り道となっている海綿状組織(spongy tissue)などがみられる。 茎や根では中心部で養分の貯蔵を行う髄(ずい、pith)や、周辺部で光合成を行ったり厚角・厚壁となり植物を支える皮層(cortex)などがみられる。

範囲外: 動物の組織

[編集]- ※ 検定教科書では『高等学校生物/生物I/環境と動物の反応』に置き換え。

- 下記のような、解剖学的な分類は、検定教科書では範囲外(2010年代では)。

動物の組織は上皮組織(epithelium tissue)、結合組織(connective tissue)、筋組織(muscle tissue)、神経組織(neural tissue)がある。

上皮組織は体の外面、体表面や消化管の内表面などをおおっている組織である。各細胞は細胞接着(cell adhesion)により結合され、体内の組織を保護している。毛・つめ・羽毛なども上皮組織である。上皮組織には皮膚の表皮(epidermis)、小腸の内壁などの吸収上皮、毛細血管()、汗腺・胃腺などの腺上皮、などがあげられる。

結合組織は組織や器官の間を満たして、それらを結合したり支持したりする。骨(Bone)、腱(tendon)、血液(blood)、皮膚の真皮(dermis)などが結合組織である。 結合組織の分類では、大きく分類すると、膠質性(こうしつせい)結合組織、繊維性結合組織、骨組織、軟骨組織、血液などに分類される。

骨(※ 硬骨(こうこつ))は骨組織であり、骨組織はリン酸カルシウムとタンパク質などを基質としてできており、骨の基質を骨基質という。帰室体内の組織や器官を支持しており、骨細胞をもつ。骨質中に血管と神経の通るハーバース管を何本も持ち、そのまわりに骨細胞がある。

軟骨はカルシウムに乏しい。

- (※ 範囲外:)では、軟骨の主成分は何かというと、タンパク質(または糖タンパク質)である。「プロテオグリカン」という糖タンパク質が、軟骨の主成分である。なお、名前の似ている「ペプチドグリカン」という糖タンパク質も細菌の細胞壁として自然界にあるが、別物質なので混同しないように。

骨のうち、カルシウムが豊富なのは、硬骨のほうである。高校生物では、硬骨のことを単に「骨」といっている。

軟骨は軟骨組織であり、軟骨質と軟骨細胞からできており、弾力がある。

腱(けん)は繊維性結合組織であり、腱は骨と筋肉をつなぐ働きをする。脂肪細胞も繊維性結合組織である。血液は、血しょう(plasma)と血球(blood cell)がある。

膠質性(こうしつせい)結合組織には、へその緒がある。膠質性(こうしつせい)結合組織の基質はゼラチン状である。

筋組織は筋肉を形作る繊維状の組織である。筋肉は伸びたり縮んだりする。骨格を動かす骨格筋(skeletal muscle)や心臓を動かす心筋(cardiac muscle)は横紋筋(striated muscle)で構成され、内臓を動かす内臓筋(visceral muscle)は平滑筋(smooth muscle)で構成される。

平滑筋は、一つの繊維が一つの細胞であり、一つの核をもち、繊維は紡錘形をしている。平滑筋は不随意筋であり意志では動きは変わらない。平滑筋の収縮速度はおそく、持続性があり、疲労しにくい。平滑筋に、横じまはない。

骨格筋は収縮速度が大きいが疲労しやすい。骨格筋は意志で動かせる随意筋である。骨格筋には横紋があるので、横紋筋に分類される。

心筋は不随意筋であり、意志では動きは変わらない。心筋には横紋があるので、横紋筋に分類される。

横紋筋には明暗の横じまがあり、あかるく見えるほうを明帯といい、暗く見えるほうを暗帯という。アクチンとミオシンという2種類のタンパク質からできている。明帯の中央はZ膜で仕切られている。

神経組織はニューロン(neuron)という細胞で構成されている。ニューロンは核のある細胞体(cell body)と、細胞体から伸びる一本の長い軸索(じくさく、axon)、細胞体から短く枝分かれした樹状突起(じゅじょうとっき、dendrite)からなる。軸索には鞘がついており、神経鞘(しんけいしょう)という。神経鞘は核を持っており、シュワン細胞という一つの細胞である。

ニューロン内を信号が伝わる方向は、細胞体のほうから始まり、軸索の末端へと信号が向かう。ニューロン内の信号伝達の方法は電気によるものであり、細胞膜とナトリウムポンプなどのイオンの働きによるものである。このため、一般の金属導線などの電気回路とは違い、ニューロンでの信号の方向は一方向にしか伝わらない。

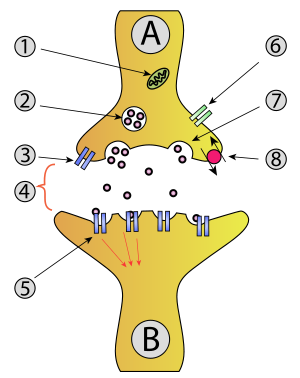

(1)ミトコンドリア、

(2)神経伝達物質が詰まったシナプス小胞、

(3)自己受容体、

(4)シナプス間隙を拡散する神経伝達物質、

(5)後シナプス細胞の受容体、

(6)前シナプス細胞のカルシウムイオンチャネル、

(7)シナプス小胞の開口放出、

(8)神経伝達物質の能動的再吸収

一つのニューロンの軸索の先端と、他のニューロンとの間の接合部をシナプスという。一つの神経の信号は、シナプスを経て、つぎの神経へと伝わる。また、神経と筋肉との間のこともシナプスという。

シナプスには、小さな隙間(すきま、かんげき)があり、シナプス間隙(かんげき)という。

シナプスから次のニューロンへと信号を伝える方法は、化学物質の分泌による。そのシナプスでの分泌物を神経伝達物質といい、軸索の末端から分泌され、ノルアドレナリンやアセチルコリンが分泌される。軸索の末端にシナプス小胞(しょうほう)という膨らんだ部分があり、ここに伝達物質が含まれている。受取り側である次のニューロンの細胞膜には、伝達物質を受け取る受容体があり、そのため受容体と伝達物質が反応して、信号が次のニューロンに伝わる。

交感神経の末端からはノルアドレナリンが分泌される。副交感神経の末端からはアセチルコリンが分泌される。筋肉を動かす神経である運動神経の末端からはアセチルコリンが分泌される。

- レーウィの実験

脚注

[編集]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 吉里勝利監修『スクエア最新図説生物』第一学習社、2004年1月10日初版発行、p.11

- ^ http://ci.nii.ac.jp/naid/110003732441

- ^ http://www3.famille.ne.jp/~ochi/medaka/07-sanran.html

- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 田中隆荘ほか『高等学校生物I』第一学習社、2004年2月10日発行、p.21

- ^ David P.Clark 原著『クラーク分子生物学』、田沼靖一 監訳、平成19年12月10日 発行、丸善、P599

参考文献

[編集]- 田中隆荘ほか『高等学校生物I』第一学習社、2004年2月10日発行、pp.20-65

- 『NHK高校講座 生物』第1-8回

- 生物学用語辞典 - Weblio 学問