中学校理科 第2分野/動物の生活と仕組み

五感

[編集]五感(ごかん)とは、動物が外界の情報を感じ取るための感覚です。五感には、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つがある。それぞれの感覚器官によって、外界の情報を捉えて、神経を介して脳に伝え、認識している。

感覚器官(かんかく きかん)とは、五感の情報を受け取り、神経信号に変換する器官である。五感には、目、耳、鼻、舌など、それぞれ特有の感覚器官がある。 なお、皮ふ(ひふ、皮膚)も、感覚器官にふくめ、暖かさ・冷たさ・圧力・痛さの刺激を受け取る。

感覚器官には感覚神経がつながっており、感覚神経は、脳や せきずい(脊髄) へととながっている。

感覚器官が刺激を受けると、感覚神経に電気的な信号が発生し、そして感覚神経をその電気的な信号が通って、脳に信号が伝わることにより、脳が感覚として認識します。

| 感覚 | 感覚器官 | 役割 |

|---|---|---|

| 視覚 | 目 | 光のエネルギーを受け取り、物の形や色、明るさ、位置などを認識する |

| 聴覚 | 耳 | 音波のエネルギーを受け取り、音の種類、大きさ、方向、距離などを認識する |

| 嗅覚 | 鼻 | 匂い分子を受け取り、物の匂いや香りを認識する |

| 味覚 | 舌 | 味の成分を受け取り、物の味を認識する |

| 触覚 | 皮膚 | 物の表面の情報を受け取り、物の形、温度 |

- 目は人間が最も重要視する感覚の一つであり、色の認識に大きく関与しています。人間はおおよそ1000万色の色合いを識別できると言われています。

- 鼻は、他の感覚と比較して私たちが記憶するのに非常に強い影響を与えます。香りは、私たちが過去に経験した出来事や場所を引き起こすことがあります。

- 耳は、私たちが音を聞くだけでなく、身体のバランスを保つためにも重要な役割を果たしています。内耳にある三半規管は、身体の向きを感知して、バランスを調整します。

- 口は、食べ物を味わうだけでなく、私たちが話すためにも重要な役割を果たしています。また、口腔内には数百種類の細菌が生息しており、私たちの健康にも大きく関係しています。

- 皮膚は、私たちが触れるだけでなく、温度や圧力、痛み、振動などの感覚を伝えるためにも重要な役割を果たしています。皮膚はまた、体温を調節し、外部からの有害な物質や微生物から身体を守るバリアーとしても機能します。

感覚器官

[編集]視覚

[編集]

眼でとらえる光の感覚を視覚(しかく、vision)と呼ぶ。

- 草食動物

- 草食動物では、目は顔の横側についている

- 視界が広い

- 肉食動物

- 肉食動物では、顔の中心近くについている

- 立体視しやすい

眼は、前部の表面に角膜(かくまく、cornea)がある。角膜は水晶体を保護している。角膜の内側には、

虹彩(こうさい、iris)の働きにより、瞳の大きさが変わる。 虹彩によって、レンズ(水晶体)に入る光の量を調節している。

そして、レンズ(水晶体)を通った光が網膜(もうまく、retina)の上に像を結ぶ。

ヒトの目は、顔の正面に2つあるので、前方の物を立体的に見たり、物との距離を正確にとらえたりするのに適している。

水晶体と網膜の間は、(けっして空洞ではなく)、眼球がつまっている。

- ※ 「瞳孔」(どうこう)や「虹彩」(こうさい)を中学で習うはず。「盲点」(もうてん)の実験も、おそらく行う。

聴覚

[編集]

耳で受け取る音の感覚を聴覚(ちょうかく、hearing)という。

音は空気の振動なので、鼓膜(こまく)でその振動をとらえる事により、耳では音を検出している。

耳の奥に鼓膜があり、鼓膜に届いた振動によって、耳小骨(じしょうこつ、ossicle)に伝わり(※ 右図の「あぶみ骨」「きぬた骨」「つち骨(槌骨)」の3つの骨が耳小骨)、うずまき管(蝸牛(かぎゅう))に伝えられる。

そして、うずまき管に音の刺激を受け取る細胞があり、音の感覚として神経を通って脳に伝えられ、最終的に脳が音を感じる。

耳は、顔の左右1つずつにあるので、音の来る方向を知ることができる。

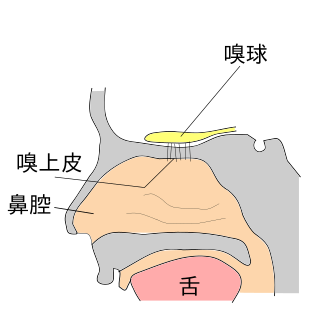

嗅覚

[編集]

鼻でかぐ、においの感覚を嗅覚(きゅうかく、olfaction)と呼ぶ。

鼻の奥に、においを感じる感覚細胞があります。この細胞に物質がつくことで、においの刺激を受け取ります。そして、その鼻の奥の感覚細胞は、感覚神経につながっています。

(※ 範囲外 :) 味覚で感じる味は後述のように5種類だが、しかし嗅覚(きゅうかく)のほうは臭い物質は数十万種類にもなる。

味覚

[編集]- (※ 画像を募集中。舌の各部の解説図を描いてください。)

舌(した)で感じる味の感覚を味覚(みかく、gustation)と呼ぶ。

舌には、味を感じ取れる感覚細胞が多くある。

(※ 中学理科の範囲外: )ヒトの味覚には、甘味(あまみ、もしくは"かんみ")、塩味(えんみ)、苦味(にがみ)、酸味(さんみ)、うま味(うまみ) の5つがある。(※ 家庭科で習うかも?)

- ※ トウガラシの「からさ」は、味覚ではない(受験研究社)。「からさ」は、痛覚や温覚などが混ざった感覚である。

触覚

[編集]

ものをさわった、さわられた等の接触(せっしょく)の感覚のことを触覚(しょっかく)と呼ぶ。

人間の場合、皮膚で触覚が発達している。

また、皮膚は触覚のほかに、温度の感覚、痛みの感覚、重さの感覚も感じる(※ 学校図書の検定教科書に記述あり)。

じつは、人間の感覚には、五感以外にも多くの様々な感覚がある。

たとえば平衡感覚(へいこう かんかく)である。

よく体育の授業などで、平均台などを使った運動で「平衡感覚が~~(以下略)」とか教師が言ってるのを聞いたことあるかもしれないが、その平衡感覚のことである。

高校で習うのだが、平衡感覚をつかさどる三半規管(さんはんきかん)は、耳にある。

生物学・医学では分類状、平衡感覚は、聴覚とは別の感覚としてあつかわれる。

また、口には、のどのかわいた場合の感覚もある。

内臓には、空腹などの感覚もある。

生物学・医学でいう「感覚」には、五感のような外界からの刺激だけでなく、空腹感のような体内の「感覚」も含む。

神経系

[編集]

脊髄と脳が中枢神経(ちゅうすうしんけい)であり、中枢神経では末端から来る刺激の処理が行われる。ほかの神経は末しょう神経(まっしょうしんけい)である。

運動神経や、眼や鼻など感覚器官の感覚神経は末しょう神経である。末しょう神経では、刺激の伝達が行われている。

筋肉にも、神経がつながっています。筋肉につながらている神経は、筋肉を動かすために脳から送られた信号を連絡するためのものです。

この、筋肉を動かすための神経のことを運動神経と言います。

- ※ 俗語(ぞくご)で、スポーツが得意な人を「運動神経がいい」などと比喩(ひゆ)したりしますが、しかし生物学的には全く根拠の無い比喩です。生物学でいう「運動神経」とは単に、筋肉を動かすための神経です。生きている健康な普通の人なら、誰でも運動神経を持っています。

脳やせきずいを基準として考えれば、

- 感覚神経は、感覚器が受け取った刺激を、脳やせきずい にまで伝えるのが役目です。

- 感覚神経: 感覚器官 → 脳・せきずい

運動神経は、脳やせきずい などの中枢から出された命令を、筋肉まで運ぶのが役目です。

- 運動神経: 脳・せきずい → 筋肉

刺激(しげき)は、神経(しんけい)を通って、脳に伝わり、それが感覚になる。 詳しくは、感覚器官→感覚神経→脊髄→脳→脊髄→運動神経→運動器官→反応

中枢神経と末しょう神経をまとめて、神経系(しんけいけい)と言います。

神経系(しんけいけい)は、まわりの世界を認識(にんしき)する役割(やくわり)があり、脳(のう)や神経(しんけい)や五感(視覚「しかく」、聴覚「ちょうかく」、触覚「しょっかく」、味覚「みかく」、嗅覚「きゅうかく」)が、はたらいています。

- 神経細胞

ヒトの神経は、多くの神経細胞(しんけい さいぼう)で出来ている。(※ 学校図書の検定教科書の本文で「神経細胞」の用語あり。中学範囲です。)

脳や せきずい も、神経細胞が多く集まって出来ており、電気的なさまざまな信号を発して、処理がされています。

- (※ 発展) じつは脳も、多くの数千億個の神経細胞から構成されています。(東京書籍などで脳の「神経細胞」という用語を紹介。)神経細胞を電気が伝わると習いましたが、脳細胞も神経細胞ですので、脳の各所にも微弱な電流が流れています。

- ※ 検定教科書(大日本図書など)では、大脳とか中脳とかの紹介を発展項目でしている。

- ※ 中学理科では、痛みが神経の働きである事を本文では習わない(視覚や触覚などの五感を優先するため。ただし検定教科書でも図表などに紛れ込んでる場合アリ)。

- ※ 高校では、たぶん痛みが神経の働きである事を、それとなく習うハズ。

- ※ 中学では、たぶん理科なら口頭で教師から習うか、もしくは保健体育あるいは家庭科(栄養分野など生物分野があるので)などで習う可能性あり。

ケガをしたときの痛みも、神経の働きによるものです。

体表に割と近い体内の場所に、刺激を神経に伝える感覚細胞があり、皮膚がケガなどをした際には、刺激を神経に伝えることで、脳が痛み(いたみ)として感じます。)

また、暑い・寒いなどの感覚も同様に、体表近くにある感覚細胞が、神経にそういった寒暖の刺激を伝えています。

痛みは、動物が安全に生きるために必要なものです。

痛みがあるからこそ、われわれ人間は、その痛みをさけようとして、生き方を学習できるのです。

(※ 高校でも範囲外 :)先天性障害の一種で、無痛症(むつうしょう)という、痛みを生まれつき感じない症状があるのでますが、この無痛症の乳児・幼児は、動けるようになったときに無理な姿勢をして骨折をしてしまったり、口内を嚙んで傷つけてしまったり、冬場などはストーブで火傷してしまったり等の事故を起こしてしまったりします[2]。

(余談) 余談であるが、温冷の感覚と、痛覚とは、ほぼ同じ感覚細胞である。その証拠に、先天性の無痛症の患者は、温冷の感覚も感じない。

別の余談であるが、トウガラシなどに含まれているカプサイシンの「からさ」は、味覚ではない(受験研究社など)。トウガラシの味は、実は痛覚や温覚などを複合的に刺激している感覚であることが、研究により明らかになっている。

このカプサイシンは、触覚の痛覚も刺激しており、その証拠に、カプサイシンを手で触ると、手がヒリヒリする事が知られている。

反射

[編集]熱いものを触ったときに、無意識に手をひっこめたりする反応のように、意識しなくても起こる反応を、反射(はんしゃ)という。(※ 旺文社が「反射」の用語で紹介)

反射では、信号は脳を通らず、脊髄(せきずい)だけを通っている。

- 刺激 →感覚器官 → 感覚神経 → 脊髄 → 運動神経 → 筋肉 → 反応

反射での反応の命令には、脳は関わっていない。信号の伝わる経路が短く、脳の判断時間も無いので、すばやく反応が行われる。そのため、危険から、とっさに身を守るのに、反射は都合が良い。

このように、脳を経由しない反射は、その多くで、せきずいが経由されるので、脳を経由せずに せきずい を拠点として経由する反射の場合には せきずい反射 とも言う。(※ 受験研究社が「脊髄反射」(せきずい はんしゃ)の用語も紹介。旺文社は紹介せず。)

- ※ よく「せきずい反射」と言うが、しかし反射の中には、せきずいではなく中脳や小脳を拠点として起きる反射もあるので(それぞれ「中脳反射」または「小脳反射」という)、よく分からない場合は単に「反射」というのが正しい。どれが「中脳反射」かとかは暗記しなくて良い。

※ ほか、あつい物に手をふれてひっこめる反応、および後述の「しつがいけん反射」は、せきずいを経由する「せきずい反射」です(受験研究社)。

- 反射の例

- ・しつがいけん反射

- いすなどに腰かけて足を自由にして、ひざがしらの下の部分を 木づち で軽く ちょこん と たたくと、足が伸びようとして、かってに、足が、はねあがる。これをしつがいけん反射(膝がい腱反射)という。

- 脚気(かっけ)という病気にかかると、このしつがいけん反射が起きなくなるので、脚気の診断(しんだん)につかわれる。(せきずい反射 です。(受験研究社))

- ・だ液の分泌

- 口に物を入れたときの、だ液の分泌も反射である。(※ なお、延髄による反射です。(受験研究社))

- ・発汗(はっかん)

- 暑いときに汗(あせ)をかく発汗(はっかん)も反射である。

- その他の反射

暗いところから明るいところになったとき、 人間では、じつは瞳(ひとみ)の大きさが調節されます。(※ 学校図書の教科書に記述あり。)

(人間ではないですが、ネコの瞳が分かりやすいかもしれません。)

この瞳の調節も、無意識に行われるので、反射として分類されます。(※ 学校図書の教科書で、反射の単元で紹介している。) 受験研究社でも、この瞳の調節を反射として分類。

- ※ なお、瞳の調節は、(脊髄反射ではなく)中脳反射です(受験研究社)。

動物の中には、ヒトが感知できない感覚を受け取ることができるものもあります。

たとえば、一部の昆虫は、紫外線を感知できます。(※ 東京書籍に記述あり。用語「紫外線」も東京書籍の検定教科書に記載あり。)

(ヒトは紫外線を感知できません。)

- ※ 商業施設のトイレなどにある紫外線ライト照明などの青い光は、あの青色は紫外線ではなくて、単に紫外線と一緒に、別の青いライトもつけているだけである。

- つまり、紫外線は無色です。紫外線は、青くないし、紫色(むらさき いろ)でもないです。人間による紫外線機器の利用の際、もし無色だと、人間が使用しづらいので、別途、青ライトで色をつけています。

- コタツなどにある赤外線ライトも同様です。赤外線も無色です。赤くないです。コタツなどの赤外線ライトが赤いのは、消し忘れによる火事などを防ぐ事故防止の理由だろうと思われます。

ヘビは、目の上のあたりにあるピットという感覚器官を持ち、獲物などの熱を感知しています。

また、コウモリやイルカは、音波を発して、それが周囲のもんに当たって反射するのを受け取って、周囲の状況の認識に活用しています。(※ 大日本図書に記述あり)

(※ 範囲外. 記述なし) なお、工業製品の音波ソナーなども、類似の原理です。

- ※ 歴史の話なので入試には出ないが、絶対に中高の教師がどこかで教える内容。

脚気をふせぐためには、食事でビタミンBをとることが必要である。麦などに、ビタミンBがふくまれている。いっぽう、白米は、ビタミンBがとても少ない(ほぼ無い)。

コメの胚芽には、ビタミンBが含まれているが、しかし白米にするときに胚芽を取り除くので、白米だけではビタミンBが不足する。

このことを発見するのに大いにかかわった人物が、明治時代の日本の医者(海軍の軍医)である高木兼寛(たかぎ かねひろ)である。

当時、陸軍の白米ばかりの食事のせいで、陸軍では脚気が起きていた。

海軍の軍医である高木は、1883年に食事を白米から麦飯に変えさせ、脚気がふせいだ。

しかし陸軍は、脚気の原因をまちがえて伝染病だと思い込み、このため、陸軍が食事を麦飯に変えるのは遅れ、日露戦争も終わって1913年になって、ようやく食事を麦飯に変えた。(なお、日露戦争は、1904年~1905年のできごと。日露戦争では、陸軍は脚気を治さないまま、戦争に突入した。)

なお、のちに小説家になった「森鴎外」(ペンネーム)こと森林太郎(もり りんたろう)が、陸軍でまちがった脚気の原因を主張していた人物の一人である。

骨格と筋肉

[編集]

英語(えいご)ですが、日本語の翻訳(ほんやく)ができあがるまで、これで代用(だいよう)してください。

私達の体は

- 骨の構造:骨は、外側から内側へと皮質骨と骨髄腔の2つの部分から構成されています。皮質骨は堅固な骨の外殻であり、骨髄腔は骨髄が入っている中空の部分です。また、骨の中には多数の穴が開いた骨頭や骨節などの部位もあります。

- 骨の種類:人体には、約206個の骨があります。これらの骨は、脊椎骨、頭蓋骨、肋骨、鎖骨、上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨、腓骨など、さまざまな形状を持ち、それぞれの機能に応じて異なる構造をしています。

- 骨の機能:骨は、人体の構造的な支えとしての役割や、筋肉や関節とともに運動機能を果たすことで知られています。また、骨は血液中のカルシウムやリンの貯蔵庫としても機能しており、必要に応じてこれらの栄養素を供給することができます。

- 骨の成長:骨は、人体が成長するにつれて形成されます。成長期の子供たちは、成長ホルモンによって骨が増殖するため、骨の成長には栄養素が不可欠です。

- 骨の主成分:骨の主成分はカルシウムですが、タンパク質も含まれています。骨は細胞からできており、細胞が血液からリン酸カルシウムを取り込んで硬くなっています。骨にはタンパク質も含まれており、タンパク質のおかげで骨は衝撃に強くなっています。もし骨にタンパク質がなく、カルシウムだけだと、衝撃に弱くなってしまいます。

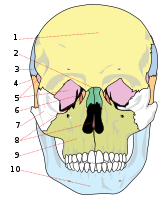

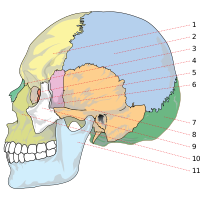

- 頭骨(とうこつ)

脳をまもっている、あたまの大きな骨です。 目が入るためのすきまが、あります。 鼻(はな)が通るためのすきまが、あります。

-

前から見た、とう骨。

-

横から見た、とう骨。

- セキツイ

セキツイ(脊椎)とは、背中(せなか)のまんなかにある、首の背中がわから、腰(こし)のあたりまでのびている、一本の長い骨の集まりです。いわゆる「背骨」(せぼね)のことです。 背骨のある動物(どうぶつ)を セキツイ動物(vertebrate) といいます。わたしたち人間も、セキツイ動物です。

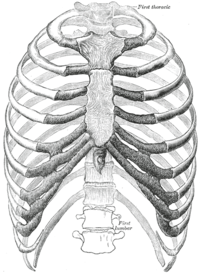

- ろっ骨

ろっ骨(rib)は、胸のあたりにある、かごのような、骨です。ろっ骨は、心臓(しんぞう)と、肺(はい、lung)を、まもっています。

- 骨盤(こつばん)

腸(ちょう)などの内臓をまもっている。腸(ちょう)とは、食事(しょくじ)で食べた栄養(えいよう)を体に取りこむ場所です。

- 筋肉

筋肉の大部分はタンパク質で出来ています。

骨をうごかすための筋肉は、筋肉のはじっこが、両方(りょうほう)とも、骨についています。このような、骨をうごかすための筋肉を 骨格筋(こっかくきん、英: skeletal muscle)といいます。

骨格筋(こっかくきん)の両はじの、骨についているぶぶんを けん(腱、tendon) といいます。

この骨格筋が、ちぢんだり、ゆるんで元(もと)の長さにもどることで、骨をうごかします。 このしくみで、骨をうごかせるためには、こっかくきんは、両はじが、べつべつの骨に、ついていなければいけません。

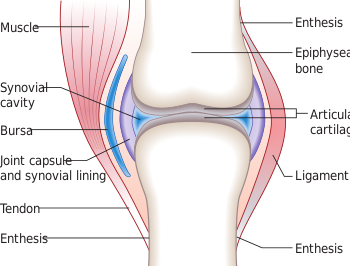

- 関節の仕組み

ligament 靱帯(じんたい)

enthesis 腱付着部(けん ふちゃくぶ) ※腱(けん)が、くっついている場所です。

synovial cavity 滑液腔(かつえきくう)

bursa 滑液嚢(かつえきのう)

articular cartilage 関節軟骨(かんせつ なんこつ)

joint capsule 関節包(かんせつほう)

tendon 腱(けん)

epiphyseel bone 骨端(こったん) ※ほねのはじっこのことです

関節(かんせつ、joint)は2つの骨(ほね)から成り立ちますが、そのうちのいっぽうは先が丸いです。もういっぽうは骨のさきが、やや くぼんでいます。このようにして、うまく組み合わさるようになっています。骨(ほね)の先が丸く出っぱっているほうを関節頭(かんせつとう)といい、くぼんでいるほうの骨を関節窩(かんせつか)といいます。

関節(かんせつ)は、関節頭(かんせつとう)と関節(かんせつ)と関節窩(かんせつか)をつつんでいる関節包(かんせつほう)を持っています。関節包(かんせつほう)の内がわは滑膜(かつまく)と呼ばれる膜組織(まくそしき)であり、滑膜から滑液(かつえき)とよばれる液(えき)が分泌(ぶんぴつ)されて、その液が関節腔(かんせつくう)をみたしています。滑液(かつえき)にはすべるをよくする役目と、軟骨(なんこつ)に栄養をあたえる役目があります。 関節包(かんせつほう)のまわりには、靭帯(じんたい)があって、じょうぶにしています。

- 腕の筋肉

うでをまげるときは、BICEPS(バイセプス)が、ちぢんでいる。

うでをのばすときは、TRICEPS(トライセプス)が、ちぢんでいる。BICEPSは、日本語では上腕二頭筋(じょうわん にとうきん)といい、うでの力こぶのきん肉のこと。TRICEPSは、日本語では三頭筋(さんとうきん)という。

腕(うで)の、ひじのところで、腕をまげるための筋肉と、腕をのばすための筋肉は、べつべつの筋肉です。

もし、一つの筋肉しかなかったら、たとえば、腕を曲げるための筋肉しかなかったら、腕をのばすためには、腕をおろしたりしなければいけません。また、もしも、腕をのばすための筋肉が無いと、腕をのばしたままの恰好で、手をあげることが出来ません。 腕をのばすときには、腕を曲げるときにつかうほうの筋肉はゆるんでいます。 腕をのばすための筋肉がちぢむことで、腕はのびます。 曲げるための筋肉と、のばすための筋肉が、両方ともあることで、私たちたちは、すばやく体を動かせます。

足の筋肉では、ひざのところで足を曲げるための筋肉も、似たような仕組みになっています。

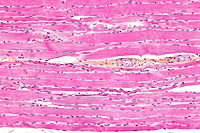

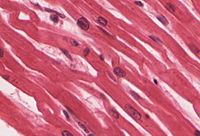

平滑筋と横紋筋

[編集]筋肉には、つくりが、2種類ある。平滑筋(へいかつきん、英:smooth muscle)と横紋筋(おうもんきん、英:striated muscle)です。

横紋筋は、骨格筋および心筋(しんきん)に付いている。心筋とは、心臓を動かしている筋肉である。

平滑筋は、内臓を動かすため。内臓に付いている、内臓筋(ないぞうきん)である。

骨格筋(skeletal striated muscle)と心筋(cardiac muscle)は、両方とも横紋筋だが、性質は大きく異なる。

骨格筋は、意思で動き、収縮が早いので急な運動にも適しているが、疲労しやすい。

心筋は、意思で動かず、疲労しない。

-

平滑筋の細胞

-

骨格筋

-

心筋の細胞

セキツイ動物

[編集]| 子の産み方 | 体温 | 呼吸 | |

|---|---|---|---|

| 魚類 | 卵生(らんせい) 水中で産卵 |

変温(へんおん)動物 | えら呼吸 |

| 両生類 | 卵生 水中で産卵 |

変温動物 | 子は、えら 親は肺呼吸 |

| は虫類 | 卵生 陸上で産卵 |

変温動物 | 肺呼吸 |

| 鳥類 | 卵生 陸上で産卵 |

気嚢による肺呼吸 | |

| 哺乳類 | 胎生(たいせい) | 恒温動物 | 肺呼吸 |

セキツイ動物(

セキツイ動物には、

例えば、

- 魚類は鱗で覆われた体を持ち、鰭を使って泳ぎます。

- 両生類は、水生の幼生期と陸生の成体期を持つことが特徴的です。

- は虫類は、体表に鱗を持ち、卵を産むことができます。

- 鳥類は、羽毛やくちばしを持ち、飛ぶことができます。

- 哺乳類は、毛で覆われ、乳を与えることができます。

セキツイ動物は、内臓がよく発達しており、神経系も高度に進化しています。セキツイ動物は、陸上や海中、空中などの様々な環境に適応し、多様な形態や生態を持っています。 セキツイ動物は、地球上の生物の中でも非常に重要な存在です。私たち人間を含め、多くの生物がセキツイ動物として分類されています。 また、セキツイ動物は、食物連鎖の上位に位置し、生態系において重要な役割を果たしています。

魚類

[編集]- 魚類(ぎょるい、魚綱、fish)

サメの一部には胎生や卵胎生の種もいます。

魚類は子育てをしないのが普通です。

両生類

[編集]

- 両生類(りょうせいるい、両生綱、Amphibian )

両生類とは、カエルやサンショウウオなどの動物のことです。カエルの

両生類は子育てをしないのが普通です。

は虫類

[編集]

- は虫類(Reptile [3]))

「

は虫類の体は、頑丈で堅牢な鱗で覆われています。これは、身を守るための防御機構であり、乾燥した環境に適応するための進化的な特徴でもあります。

は虫類は、食物連鎖の上位に位置することが多いため、食物網において重要な役割を果たしています。

は虫類は卵生で、子供を生むときには卵を産みます。卵には硬い殻があり、外敵から守ることができます。

受精は、雄の精子が雌の体内で卵子と出会うことで行われます。このような受精方法を

なお、カメは、陸生種と水生種があります。

また、ヘビなどの一部のは虫類は、体を地面に密着させることで振動を感知し、獲物を探し出すことができます。

ハ虫類は子育てをしないのが普通です。

鳥類

[編集]- 鳥類(鳥綱、bird、aves)

「

鳥類は卵生であり、かたい殻に包まれた卵を親鳥が温め、世話します。卵から孵った後も、親鳥は子にエサを与え、世話をします。

つまり、鳥類は子育てをします。(子育てをするのは、鳥類とホニュウ類だけです。)

また、鳥類は

哺乳類

[編集]- ホニュウ類(Mammal)

ホニュウ類は子育てをします。(子育てをするのは、鳥類とホニュウ類だけです。)

草食動物と肉食動物

[編集]

草食動物と肉食動物の目の位置の違いには、それぞれの生態に合わせた理由がある。

草食動物は、肉食動物から狙われる危険があるため、側方(そくほう)に目を持っている。要するに顔の横向きに目がついている。

側方にある目は、図のように、周囲の広い視野を確保することができ、肉食動物の動きを早く察知することができる。

これにより、草食動物は早期に危険を感じ、自分自身を守ることができる。

一方、肉食動物は、前方に目を持っている。前方にある目は、立体視をできる範囲が広くなるので、獲物(えもの)までの距離を正確に把握することができる。

これにより、肉食動物は狩りの成功率を高めることができる。

草食動物と肉食動物の目の位置の違いは、それぞれの動物が生き残るために必要な適応である。

目の位置のほかにも、草食動物と肉食動物とで、違いがあります。

肉食動物は、犬歯(けんし)が大きくするどく発達している。えものをしとめるのに、大きな犬歯は都合が良いので、肉食動物の犬歯は大きくなるように発達したのだろう、と考えられている。

いっぽう草食動物は、草をかみきる門歯と、草をすりつぶす臼歯(きゅうし)が発達している。

ほか、草食動物は、腸(ちょう)が長い。いっぽう、肉書動物は、草食動物と比べると、(肉食動物は)腸が短めである。

たとえば、草食動物であるシマウマは、腸の長さが体長の10倍以上(約25m)もある(旺文社)。

いっぽう、肉食動物であるライオンは、腸の長さが、体長の4倍(約7m)である。

この腸の長さの違いは、草は消化に時間がかかるので、このように草食動物は、腸が長くなったのだろう、と考えられている。

無セキツイ動物

[編集]無セキツイ動物(むせきついどうぶつ、invertebrates)は、脊椎(せきつい;背骨(せぼね)のこと)を持たない動物分類群です。

無セキツイ動物には、節足動物(せっそくどうぶつ、arthropod)や軟体動物(なんたいどうぶつ、Mollusca)などがあります。

節足動物には、甲殻類(こうかくるい、crustaceans)、昆虫、クモなどが含まれます。

軟体動物には、タコやイカ、マイマイ(カタツムリ)などが含まれます。また、無セキツイ動物はすべて、変温動物であるという特徴があります。

| 例 | からだ | あし | はね | 目 | 呼吸器 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 昆虫類 | バッタ チョウ トンボ |

頭部 胸部 腹部 |

腹部に3対、 計6本 |

腹部に、 ふつう2対、 または1対 |

ふつうは複眼 単眼を持つ場合も |

気管 |

| 甲殻類 | ザリガニ エビ カニ |

頭胸部 腹部 |

なし | 複眼 |

えら | |

| クモ類 | クモ ダニ |

頭胸部 腹部 |

頭胸部に4対 (計8本) |

なし | 単眼 |

気管 |

| 多足類 | ムカデ ヤスデ |

頭部 胴部 (胴部に、 いくつもの節がある) |

胴部の節ごとに1対 | なし | 単眼 |

気管 |

節足動物

[編集]節足動物(せっそくどうぶつ)は、動物界の大きなグループの1つであり、多様な種類の節足動物が存在します。

このグループには、昆虫、クモ、サソリ、ザリガニ、エビ、カニなどが含まれます。

節足動物は、体を節(ふし;segment)に分け、各節に1対の脚を持つ特徴があります。

多くの節足動物は、硬い外骨格(がいこっかく;exoskeleton)を持ち、この外骨格は保護や筋肉の付着の役割を果たします。

また、節足動物は、気管呼吸系を持つことが一般的です。しかし、鰓呼吸(えらこきゅう)を行うものもいます。

- 昆虫(insect)

- 昆虫の場合、体は、頭部・胸部・腹部の3つの節に分かれており、脚は胸部から6本でている。羽は、胸部にある。呼吸は、腹部にある気門(きもん)から、空気を取り入れている。頭部には、目・口・触覚がある。昆虫は卵生である。脱皮(だっぴ)して、変態(へんたい)する。。

昆虫は(こんちゅう)は、陸上生物の中でも最も多様性に富んだグループの一つであり、世界中に約100万種が存在します。昆虫は、体が3つの節から構成されています。

- 体構造

昆虫は外骨格を持ち、その外骨格は保護や運動をサポートする役割を持っています。

- 呼吸

昆虫は気管呼吸を行います。気管は、体内に分枝している管であり、体内に酸素を取り入れることができます。このため、昆虫は非常に高い代謝率を持ち、飛行や高速移動が可能となっています。

- 生殖

昆虫は通常、卵生生殖を行います。雄が精子を雌に送り込むことで、卵が受精し、幼虫が孵化します。幼虫はしばしば成体とは異なる形態を持ち、成長してから成体になります。ただし、一部の昆虫は卵生生殖ではなく、生きた子を生んだり、単為生殖を行ったりすることがあります。

- 甲殻類

ザリガニやエビ、カニの場合

- ザリガニやエビ、カニの場合、体の節は、頭胸部(とうきょうぶ)と腹部の2つに分かれている。

- ザリガニやエビ、カニの呼吸は、えら呼吸である。

甲殻類(こうかくるい)は、節足動物に属する多様な種類の動物で、海や淡水、陸上に生息しています。

- 体構造

体は外骨格で覆われ、複数の節に分かれています。

- 呼吸

甲殻類の呼吸は、鰓(えら)を用いて行われます。鰓は、水中の酸素を吸収することができます。一方、陸上に生息する甲殻類の多くは、気門を持っており、気中の酸素を吸収することができます。

- 生殖

多くの種類では、メスは卵を産み、オスが精子を放出して受精させます。また、一部の種類では単為生殖も行われます。

ダンゴムシは、陸上に生息する甲殻類の一種です。体は丸い形をしており、外骨格によって覆われています。

ダンゴムシは、擬気管(ぎきかん)と呼ばれる肺に類似した器官を持っており、気中の酸素を吸収することができます。

また、ダンゴムシは卵生で、オスがメスが交尾することで受精します。卵から孵化した幼虫は、脱皮を繰り返して成長します。

軟体動物

[編集]軟体動物(なんたい どうぶつ)は、軟らかい体を持つ多細胞動物の総称です。このグループには、貝類、マイマイ、イカやタコ、などがふくまれます。

- 貝類

貝類(かいるい)は、無脊椎動物の一群で、外殻を持ち、水中で生活するものや陸上に生息するものなど多様な種類が存在する。 呼吸に関しては、水生貝類は鰓(えら)を用いて酸素を取り入れる二酸化炭素を排出する「えら呼吸(branchial respiration)」をおこなう。 一方、陸生貝類は肺を持ち、肺呼吸(lung breathing)をおこなう。

体構造:貝類は二枚貝、巻貝、腹足類、頭足類などの分類群に分けられます。多くの貝類は、二枚の殻を持ち、その中に身を収めています。巻貝は螺旋状の殻を持ち、腹足類は単殻または螺旋状の殻を持ち、頭足類は殻を持たず、鰓脚類や軟体類などの形態を取ります。貝類の体の中心には消化管、神経系、循環器系、排泄器官があります。 呼吸:貝類の多くは、えら を使って呼吸を行います。鰓は水中にある酸素を取り込み、二酸化炭素を排出します。えら は、二枚貝の場合はマントル腔内にあり、腹足類や頭足類の場合は体の側面にある鰓室内にあります。 発生:貝類の多くは、卵生であり、水中で孵化します。孵化した幼生は、二枚貝の場合は浮遊生活を送り、巻貝や腹足類の場合は底生生活を始めます。成長するにつれ、貝殻が成長し、内部の身体がそれに合わせて変化します。成熟した貝は、種によっては繁殖行動を行い、卵を産みつけることで次世代を残します。

- 頭足類

頭足類(とうそくるい) は、イカやタコなどを含む軟体動物の分類群である。

この分類群の特徴は、足が頭部から出ていることである。頭足類は、胴部が頭部よりも上にあり、内臓が胴部につまっている。 イカやタコは、えら呼吸を行い、卵生である。

分子生物学的手法による遺伝子解析は、生物種の進化的関係を推定する上で重要な役割を果たしています。これらの手法を用いると、無脊椎動物の多くが脊椎動物とは異なる遺伝子配列を持っていることが明らかになっています。たとえば、環形動物門(Annelida)の多くの種は、脊椎動物の遺伝子とは異なるヘモグロビンタンパク質を持っていることが知られています。これは、環形動物門が脊椎動物とは異なる進化的経路をたどったことを示しています。

また、現在では無脊椎動物の中にも、共通の祖先を持つ系統がいくつか特定されています。たとえば、軟体動物門(Mollusca)や刺胞動物門(Cnidaria)は、分子生物学的解析によって、それぞれ単系統群であることが示されています。しかし、これらの系統は、他の無脊椎動物群とは異なる特徴を持っており、一般的には無脊椎動物全体の進化的関係にはあまり影響を与えません。

このように、無脊椎動物は多系統であることが分子生物学的な解析から示唆されています。しかし、その多様性は同時に、進化の素晴らしい証拠でもあります。生物の多様性を理解する上で、無脊椎動物の研究は非常に重要であると言えます。

- 出典

- Giribet, G. (2016). New animal phylogeny: future challenges for animal phylogeny in the age of phylogenomics. Organisms Diversity & Evolution, 16(3), 419-426.