中学校美術/資料/色

色の三要素

※明度・彩度・色相の説明図は、彩度の高い・低いが逆になっている。

人間の目の色の感じる細胞には、三種類あるので、それに応じて、美術での色の感じ方も色を3種類に分解するのが一般である。

色の分解の仕方には、いくつかの種類がある。

明度 、彩度 、色相 の3種類に分解する方式。- 赤・緑・青の三種類に分解する方式。

- 赤・黄色・青の三種類に分解する方式。

などがある。

中学校の美術では、色の三要素と言ったら、普通は、「明度・彩度・色相」のことをいう。

明度とは、「白っぽいか、灰色っぽいか、黒っぽいか」ということである。 「赤っぽさ」や「黄色っぽさ」などの白灰黒以外の要素は、明度には含まれない。

-

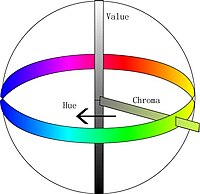

典型的な色空間。色相、明度、彩度からなる。中心軸(無彩色)からの距離が彩度。

-

色空間の横断面。中心からの距離が彩度。

- 色相環(しきそうかん)

-

色相環

-

マンセルの色相環

- ※ 色相環には種類がいくつかあるので、区別のために「○○色相環」(たとえば「マンセル色相環」)のように言う。

- 「マンセル色相環」という用語は、暗記は不要。中学レベルを超えるので、説明は省略。用語だけ、副教材(日本文教出版『色彩入門』(デジタル教材))などで紹介されている。同社(日本文教出版)の検定教科書では「マンセル」の用語は無く、単に「色相環」としている。

- 色相環には、たとえば「PCCSの色相環」や、「マンセルの色相環」などがある。(日本文教出版『色彩入門』(デジタル教材))

補色(ほしょく)

色相環で反対側にある色同士は

たとえば、青の補色は

三原色

- 減法混色 明度が低くなる。

赤(正確にはマゼンタ)・青(正確にはシアン)・黄色(イエロ-)の三種類に分解する方式。

印刷物の色を分解するときに用いることが多い方式。 絵の具を混ぜるとき、赤色の絵の具、黄色の絵の具、青色の絵の具の3色をまぜると、黒色になるという事実にもとづく(厳密には、茶色に近い色である)。

- 加法混色 明度が高くなる。

色を赤・緑・青の三種類に分解する方式。

光の色を分解するときに用いる事が多い。複数の光を重ねるとき、赤の光と、緑の光と、青の光とをまぜると、白色の光になるからである。

色の対比

明度対比

-

明度対比。同じ色でも、暗い背景では明るく見え、明るい背景では暗く見える。

彩度 対比

色相 対比

-

背景の色相がちがうと、上側の色がちがう感じに見える。

※ 参考: 理科の光と色

- (※ 日本文教出版のデジタル教科書で説明があるらしい)

右のプリズムの写真のように、可視光はプリズムによって、屈折したあとの道筋が分かれるので、屈折後の光は虹色に見える。

- ※ 詳しくは学校で学習するか(高校の理科)、ほかの書籍やウェブサイトを参照してほしい。wikibooksでは、これ以上は説明するのは難しい。

日本の古くからの色

(※「日本の伝統色」という語句は、DIC株式会社の登録商標。)

多くの色があるが、すべては紹介しきれないので、いくつかの色を抜粋して紹介する。

牡丹色(ぼたんいろ) |

: 鴇色 (ときいろ) |

: 萌葱色(もえぎいろ) |

: 萌黄色(もえぎいろ) |

: 山吹色(やまぶきいろ) | |

| : 瑠璃色(るりいろ) |

: 藍色(あいいろ) |

: 紅色(べにいろ) |

: 茜色(あかねいろ) |

: 緋色 (ひいろ) |

: 柿色 (かきいろ) |

| : 銀鼠 (ぎんねず) |

: 藤色 (ふじいろ) |

: 桔梗色 (ききょういろ) |

-

牡丹(ぼたん)

-

葱(ねぎ)

-

山吹(やまぶき)

-

瑠璃(るり)。宝石の一種。英語で「ラピスラズリ」という。

-

ラピスラズリの原石の一例。

-

ラピスラズリの粉末。顔料にするときは、粉末で用いる。

-

タデアイの葉。藍(あい)の染料のもとになる。

-

藍染め(あいぞめ)が使われている織り物(おりもの)。

-

鴇(とき)

-

紅花(べにばな)

-

柿(かき)

※範囲外

暖色と寒色

- (※ 編集者への注意)検定教科書には無い話題です。

- ※ おそらく中学美術などで、教師の口頭などから暖色・寒色について習う。

赤やピンクなど、赤っぽい色のことを「暖色」(だんしょく)と言います。

色のイメージは人によりけりなので、決めつけることはできないのですが(そのため、検定教科書にはこの話題が無い)、しかし現実として昔から、赤からは炎(ほのお)や火を連想するからでしょうか、赤は「暖かい」「熱い」といったイメージを持つ人が多く、また、そういう目的で使われます[1]。

また、黄色も炎に含まれているからか、黄色を暖色の一種として含めるのが普通です[2]。

つまり、暖色とは、赤やピンクや黄色などの色です。

いっぽう、青や水色など、青っぽい色のことを「寒色」(かんしょく)と言います。

青や水色には、おおくの人が海の色などからか、水のようなイメージをもつからか、「冷たい」「落ち着いた」のようなイメージを持つ人が多いとされています[3]。

実際の水は透明ですが、しかし海の青色からか、多くの人は「青色」→「水」→「冷たい」のように連想します。