小学校理科/3学年

植物のつくり

[編集]

いろいろな植物

[編集]- アサガオ

-

アサガオの花

-

アサガオの

根

- ホウセンカ

-

ホウセンカの花

- そのほかの植物

-

タンポポの花

-

タンポポのわた毛。わた毛の根元には、

種 がついています。わた毛は、タンポポが、風をりようして、種 をとばすためのくふうです。 -

アブラナ

-

ヒマワリの花

-

ヒマワリの種。ヒマワリの種は、細長いです。

- 木

-

サクラ。木にも、花がさくものがあります。

-

イチョウ。イチョウは、秋に葉が黄色く色づきます。

-

イチョウの葉。

植物 の種 まき

[編集]

まず

植物が育つようす

[編集]光をさえぎるものがなく、日光がよくあたる明るい

日かげでも、その場所の明るさが、朝や夕方くらいの外の明るさならば、植物は育ちます。

たねをまくと、

植物は、日かげよりも日なたにおいたほうが、よく

葉が4~5まいになったら、花だんやプランターなどにうえかえましょう。ビニルポットがちょうど入るぐらいのあなをほったあと、さかさまにして、ビニルポットをはずします。できるだけ根のまわりの土は

植物は、これからも育っていきます。しばらくするとつぼみができます。つぼみがふくらむと花がさき、花がかれると

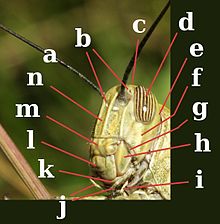

こん虫

[編集]こん虫は、体が 頭・むね・はらの3つに分かれていて、むねにあしが6本ある虫のなかまです。はねも、むねについています。たとえば、チョウは4まいの、はねをもっています。草を食べるものもいれば、花のみつや木のしる(じゅえき)をすったり、ほかの虫を食べるしゅるいもいます。野原をすみかにするものもいれば、木や土の中(カブトムシのよう虫やアリなど)、水の中(ヤゴなど)にすんでいるものもいます。こん虫には、チョウやカブトムシなど、たまご → よう虫 → さなぎ → せい虫 のじゅんに

カブトムシ・バッタ・トンボ・セミ・チョウなどのはねは、4まいあります。トンボのはねは、4まいです。セミのはねは4まいです。こん虫のはねの数は、しゅるいによってちがいます。はねがないものもあります。

じめんにいるアリも、こん虫です。アリには女王アリ(じょおうアリ)という、アリにははねがありますが、そのほかのはたらきアリには、はねがありません。

クモやダンゴムシなどはこん虫ではありません。クモは足が8本あり、体は「頭」と「むねとはらが合わさったもの」の2つに分かれています。ダンゴムシは足が14本あります。

- コオロギ

コオロギもこん虫です。コオロギも脱皮(だっぴ)をします。コオロギはさなぎにはなりません。このように、からなずしも、すべてのこん虫が脱皮(だっぴ)をするとはかぎらないのです。コオロギは7回の脱皮(だっぴ)をします。さいごの7回目の脱皮(だっぴ)がおわると、成虫(せいちゅう)になります。

チョウのように、さなぎになる、こん虫のへんたいのしかたを、「かんぜんへんたい」といいました。 コオロギのように、さなぎにはならないで、せい虫になるへんたいのしかたを、ふかんぜんへんたいといいます。「ふ」がつくので、きをつけてください。

- セミ

(だっぴ)ふかんぜんへんたいの昆虫は、コオロギのほかにもいます。トンボやバッタやセミも、さなぎにはならないので、ふかんぜんへんたいです。

- チョウ

チョウの育ち方について見ていきましょう。

キャベツの

このようにチョウは、たまご→よう虫→さなぎ→せい虫のじゅんに育ちます。

-

たまご。

-

ふ

化 したよう虫。

(※ふ化…たまごから生まれること。) -

よう虫。

-

さなぎ。

-

羽化 が間近なさなぎ。せい虫のもようが、すけて見える。(※羽化…さなぎがせい虫になること。)

たまごから、かえったばかりのモンシロチョウは、じぶんのたまごをたべます。そのあとの

モンシロチョウは、はねが4枚です。みぎとひだりに、2まいずつ、あわせて4まいのはねを、モンシロチョウは、もっています。

せい虫になったモンシロチョウのエサは、花のみつです。このように、こん虫は、よう虫と、せい虫とで、エサがかわる場合があります。

かげと太陽の光

[編集]※ちゅうい けっして太陽の光をちょくせつ見てはいけません。太陽をちょくせつ見ると、目をいためてしまいます。

かげのできかた

[編集]

(※図中の文字はフランス語です。)

(※図中の文字はフランス語です。)

かがみで

太陽は、東の空から南の空を通って、西に

かげは朝や夕方は長く、昼には

太陽の向きで、かげのできる

このような

太陽の光の温度

[編集]日なたは、明るくてあたたかく、日かげは、暗くつめたいです。そこで、日なたと日かげの

- 温度計で土をほったり、かたい物にぶつけたりしない。ふりまわさない。

- つくえなどの上においたままにしない。

- 使わない時や

持 ち運 ぶ時は、ケースに入れる。

目もりの読み方

[編集]おんどをはかりはじめたら、えきが、うごかなくなるまで、まちます。えきの先が動かなくなってから、えきの先の目もりを読みましょう。0から何めもりのところに、えきの先があるかを読みます。えきの先と、目の高さを合わせましょう。温度計がななめになっている時は、温度計と直角になるようにして、えきの先の目もりを読みましょう。

温度を記ろくするときは、はかった温度の数のうしろに「

ゴムのはたらき

[編集]ゴムには、のびるともとにもどろうとするせいしつがあります。ゴムの力の大きさが

風のはたらき

[編集]風の力をりようして、

電気

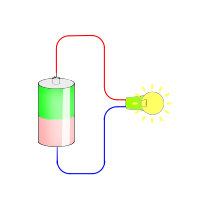

[編集]-

かん電池。

- ※どう線

- 電気をとおせる金ぞくの線のことです。もっている人に電気が流れないように、ビニルなどでおおわれています。電池にどう線をつけるときは、ビニルのぶぶんをはがして、つかいます。

- (

注意 )どう線をコンセントにさしこんではいけません。感電 してしまいます。

- 電池

ぜったいに電池の中をあけないでください。

かん電池には

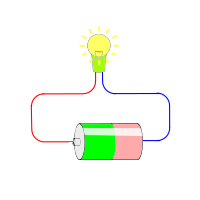

- 回路

電池にどう線をつなぐと、どう線の わ ができますね。このどう線が、+きょくから、どう線をとおって、ひとまわりして、ーきょくまで電気が流れています。

このような電気がながれる、どう線の輪を

さて、豆電球とかん電池をつないでみましょう。どのようにすれば明かりがつくでしょうか。

- (

注意 )図のようなつなぎ方を ショート回路 といいます。かん電池やどう線があつくなってきけんなので、ぜったいにこのようなつなぎ方はしないでください。

- 明かりがつく回路

-

明かりがつくつなぎ方。

-

明かりがつくつなぎ方。

- 明かりがつかない つなぎ方。

-

あかりがつかない、つなぎ方。

回路が1つの わ になるようにつなぐと、明かりがつきます。

電気は、+きょくから、どう線を通って、ーきょくに流れ、回路の中をめぐっています。

ソケットから出ている2本のどう線のうち1本を、かん電池の+きょくにつなぎます。もう1本のどう線を、かん電池のーきょくにつなぎます。どう線とかん電池は、かん電池ボックスやセロハンテープでくっつけられます。

あかりがつかない場合は、

- 回路がおかしい

- ソケットの豆電球がゆるんでいる

- 豆電球がこわれている(中の線が切れている)

- 電池切れ

などが考えられます。

電気を通すものと通さないもの

[編集]身の回りには電気を通す

金ぞくには、

豆電球とどう線、かん電池を使ってどんな物が電気を通すか調べてみましょう。金ぞくであっても、間にとりょうがぬってあったり紙をはさんだりと、あいだに電気をながせない

電気を通すもののれい:1円玉、10円玉、鉄くぎ、ねじ、アルミはく、はさみの切る

電気を通さないもののれい:竹ものさし、プラスチックものさし、かがみの

おもちゃを作ろう

[編集]- スイッチ

回路をつないだり切ったりすると、豆電球をつけたり

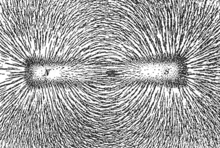

じしゃくのひみつ

[編集]

(

じしゃくは、

すなの中には、「

じしゃくのきょく

[編集]じしゃくには、「

鉄とじしゃく

[編集]じしゃくにくっついた

ほういじしゃく

[編集]

ぼうのようにほそながい、ふつうのぼうじしゃくを、水にうかばせたはっぽうスチロールの上に、ぼうじしゃくをのせることで、じしゃくのNきょくは、北の方角を

これをりようして、方角を知ることができます。

これをりようしたものが、

- ほういじしゃくの

使 い方

調 べたい方向 を向 きます。- (はりが止まるのを

待 って)、はりの先の部分 を「北」に合わせます。 - 止まった方角を読み

取 ります。

光のせいしつ

[編集]光のはねかえり方

[編集]

光は、かがみではねかえります。

地めんの温度としめりぐあい

[編集]日なたと日かげでは、地めんの温度としめりぐあいに、大きなちがいがあります。日なたの地めんは、日光によって温められるため、温度が高くなります。日かげの地めんは、日光が当たらないため、温度はあまり高くなりません。

かがみでじっけんしよう

[編集]かがみではねかえした日光をかべなどに当てて、

- はねかえした日光を、自分や人の顔などに当てないようにしましょう。

虫めがねで日光を集めよう

[編集]

虫めがねで日光を集めることができます。

虫めがねの、とうめいな

- じっけんの方ほう

黒い画用紙(または紙を黒くぬったもの)にそこに虫めがねをななめにしたり、近づけたり遠ざけたりしてあつめた光を当ててみましょう。紙があたたまって、あながあきます。

- 虫めがねをつかって

太陽 を見てはいけません。

音のせいしつ

[編集]音を出しているたいこやトライアングルなどのがっきをかんさつしてみましょう。ふるえているのがわかります。

ものの重 さ

[編集]

おもさをはかるときは、はかりなどの

はかりをつかうときは、

さらに、その重さのぶんだけ、はかりのはりがうごきます。はりが、

1kgは1000gです。

- 形と重さ

ねんどをいろいろな形にかえたり、小さく分けたりして、その

(大人の方へ)重さが変わった場合は、皮膚(指紋)などに油がついていた可能性があります。

いろいろなものの重さ

[編集]かさのことを体せきといいます。

同じ体せきの木、プラスチック、アルミニウム、

木・プラスチック・アルミニウム・鉄の重さは、同じ体せきでは、重いじゅんに 鉄、アルミニウム、プラスチック、木 となっています。同じ体せきでも、ものの重さはちがいます。

ゴムの力

[編集]ゴムは、伸びる長さでちからがかわるわるのか。それは、変わります。