高等学校生物/生物II/タンパク質と生物体の機能

タンパク質

[編集]※ 化学式を使ったアミノ酸の構造式の説明も、専門『生物』科目の範囲内です。生物の検定教科書で説明されています。(下記の説明は『化学』からの引用ではないです。)

アミノ酸

[編集]

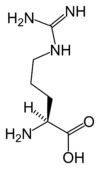

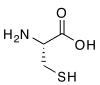

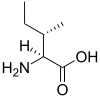

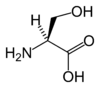

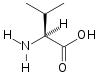

アミノ基( -NH2 )とカルボキシル基( -COOH )を1つの分子中にもつ化合物をアミノ酸という。この2種の官能基が同一の炭素C原子に結合しているアミノ酸をαアミノ酸という。

アミノ酸の一般式は

- R-CH(NH2)-COOH

で表される。(Rは炭化水素基あるいは水素など。) なお、R-の部分をアミノ酸の側鎖(そくさ)という。側鎖は20種類あるので、アミノ酸は20種類である。 アミノ酸で、側鎖を除く他の部分は、共通である。そのアミノ酸が、水に溶けやすい(親水性)か、または溶けにくい(疎水性)かは、側鎖の種類によって決まる。側鎖は水に溶けやすい基なら、そのアミノ酸は親水性になる。側鎖が水に溶けにくいなら、そのアミノ酸は疎水性である。

ヒトが体内では合成できないアミノ酸を必須アミノ酸(essential amino acid)という。

ヒトの必須アミノ酸は、

- トリプトファン、フェニルアラニン、メチオニン、バリン、ヒスチジン、トレオニン、リシン、ロイシン、イソロイシン

である。

- ※ 備考: 教科書では特に触られてないが、『必須アミノ酸』の『必須』とは、(人体で合成できないので)「食事などの補う必要がある」という意味での必須だろう。つまり、たとえ人体に必要不可欠なアミノ酸であっても、人体で合成できるならば、『必須アミノ酸』とは呼ばないことに気をつける必要がある。なお、おおもとの英語の essential amino acid の、 essential の意味が「重要な、必要な、」などの意味である。

- グルタミン酸やアルギニンなど、当然、人体に必要なアミノ酸であるが、しかし体内で合成できるので「必須アミノ酸」とは言わない。

- ※ 家庭科の範囲になるが、wikibooks高校家庭科の教科書が当面は出来なさそうなので、wikibooksでは理科で必須アミノ酸について、いろいろと説明する。

- ある食品が、人体の食事のタンパク質の摂取にとって、どれだけその食品が、制限アミノ酸を多くバランスよくタンパク質を多く含んでいるかを評価したものをアミノ酸スコア(「アミノ酸価」ともいう)。

- アミノ酸スコアは100近いほど、人間によるタンパク質の摂取の食品としては理想的な食品になる。もし計算結果でアミノ酸スコアの数値が100を超える値になっても、100に切り下げられる。(※ 参考文献: 実教出版『生活学NaVi 資料+食品成分表』、139ページ)

- アミノ酸スコアの計算方法はやや難しいので、このページでは説明しない。

アミノ酸の一覧表

[編集]- ※ 表中の「Ala」とか「Arg」などの略記法は高校理科の範囲外なので、覚えなくてよい。

タンパク質

[編集]ペプチド結合

[編集]

- ※ 化学式を使ったペプチド結合の説明も、専門『生物』科目の範囲内です。生物の検定教科書で説明されています。(下記の説明は『化学』からの引用ではないです。)

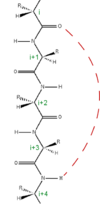

2個のアミノ酸分子が結合し、いっぽうのアミノ酸のカルボキシル基(-COOH)と、もう一方のアミノ酸のアミノ基(-NH2)が縮合して、水1分子が取れて脱水縮合して結合することをペプチド結合という。それぞれのアミノ酸は、べつに同一種でなくても良い。また、ペプチド結合によって生成する化合物をペプチド(peptide)という。

2個のアミノ酸がペプチド結合した重合数が2個のアミノ酸化合物(ジペプチド)は、末端にアミノ基とカルボキシル基を持つので、このアミノ酸の化合物もまた同様に他のアミノ酸と化合が出来て、重合数を3個(トリペプチド)や4個・・・と、どんどんと増やしていける。数十個から数百個と重合数を増やしていける。

- ※ 「ジペプチド」の用語は高校生物の範囲外のようであるが(生物科目の検定教科書では見つからない)、wikibooks編集者が高校化学用に描いた図を生物用に書き換えるのがメンドくさいし、どうせ化学IIで「ジペプチド」とかの用語も勉強するだろうから、ついでに覚えてください。

2分子のアミノ酸がペプチド結合したものをジペプチドという。3分子のアミノ酸がペプチド結合したものをトリペプチドという。多数のアミノ酸が縮合重合したものをポリペプチド(polypeptide)という。

- ※ 「ポリペプチド」の用語は、教科書の範囲内なので(つまり教科書に書いてあるので)、覚えてください。

- ※ 『高等学校化学II/糖類とタンパク質』でもペプチド結合を習うので、よく分からなければ、そっちを参照せよ。

ペプチド化合物で縮合に使われなかったアミノ基が末端に残るが、このペプチド化合物の縮合に使われなかった末端のアミノ基をN末端という。同様に、カルボキシル基も末端に残るが、これをC末端という。

なおジペプチドなどペプチド化合物の構造式を書くときは、縮合に使われなかったN末端のアミノ基を左に配置して、C末端のカルボキシル基を右に配置して書くのが慣習である。

一次構造と高次構造

[編集]- 一次構造

タンパク質を構成するアミノ酸の配列順序のことを一次構造という。たとえば表記「Gly-Gly-Ala」などは一次構造の表記である。

- 二次構造

- αヘリックス

図中の“Liaison H”が水素結合のこと。

(リエゾン エイチと書いてある。)

タンパク質のポリペプチドの多くの構造は、時計回り(右回り、Z撚り「ゼットより」)のらせん構造をもつか、またはジグザグ状に折れ曲がっていたりする。 このポリペプチドのらせん構造をαヘリックス(アルファヘリックス)という。 ポリペプチドのジグザグ状に折れ曲がっている構造をβシートという。これらの構造(αヘリックス、βシート)を二次構造という。

αヘリックスのらせん1巻あたり、平均3.6個のアミノ酸が含まれる。

このらせん化は、水素結合による現象であり、 アミノ酸の分子中の-C=Oと-N-Hの間のOとHが水素結合し、

- -C=O ・・・ H-N-

のように水素結合した結果、ペプチド全体ではらせん構造を取る。

- βシート

- 三次構造

αヘリックスをとったポリペプチドや、βシートをとったポリペプチドなど、二次構造をとったポリペプチドが、さらに折りたたまれて三次構造になる。三次構造の形成には、側鎖どうしに働く引力や、システインどうしによるジスルフィド結合(S-S結合)によるものが関わっている。システインの側鎖は-SHであり、側鎖どうしで水素原子が取れてS-S結合することがある。

三次構造の生体組織の例として、ミオグロビンがある。

- ※ ミオグロビンは、検定教科書では本文中には無いが、図表中で説明されている。(東京書籍と数研出版。啓林館の教科書には説明が無い。)

- なお、ミオグロビンやヘモグロビンには、ヘムという鉄を含む部位があり、そのヘムに酸素が結合する仕組みになっている。(東京書籍と数研出版に、記載あり。)ヘムは赤く見える。

- (※ 範囲外 :)なお、余談だが、筋肉中にミオグロビンが多く含まれている。筋肉が赤く見える原因の一因に、ミオグロビンもある。(東京書籍の検定教科書で、わずかに図表中の脚注だけで言及されている。)

- 四次構造

複数個ポリペプチド鎖が組み合わさって集合体をなした立体構造を四次構造という。

四次構造の生体組織の例として、赤血球にあるヘモグロビンがある。ヘモグロビンは、2種類のポリペプチド鎖が、2個ずつ集まった合計4本のポリペプチド鎖でできている。

タンパク質の特徴

[編集]- タンパク質の変性

タンパク質を加熱したり、酸や塩基を加えたりすると凝固する。タンパク質に重金属を加えたり、有機溶媒を加えたりしても凝固する。これをタンパク質の変性(へんせい)という。加熱によって変性することを熱変性という場合もある。

ゆで卵などのように、いったん熱変性したタンパク質は、元には戻らない。熱変性では一次構造の配列順序は変わっていないが、立体構造が壊れており、二次構造以上の構造が変わっている。

(※ 未記述)

プリオンはタンパク質の一種である。プリオンは細胞ではない。正常なプリオンなら、なにも病気を起こさない。

立体構造が異常な、異常プリオンが、ヒトのクロイツフェルト・ヤコブ病の原因物質であり、また、ウシ海綿状脳症(BSE、いわゆる狂牛病)の原因物質である。

- (※ 範囲外:) 上述のような、プリオンが狂牛病などの原因とする仮説のことを、一般に「プリオン仮説」という。生物学者の中にはプリオン仮説をうたがう意見もあり、日本でも 講談社ブルーバックス『プリオン説はほんとうか?』 などでプリオン仮説への反論が紹介されているが、しかし、日本の高校教育の現場では現状、いくつかの検定教科書や参考書などではプリオン仮説を採用している。)

と思ってたら、2022年度からの新科目「現代の国語」で、書籍『プリオン説はほんとうか?』の著者である科学者・福岡伸一の別の科学エッセイ『ルリボシカミキリの青』が、東京書籍(教科書会社)の教科書で、国語の題材に選ばれたので、間接的だが『プリオン説は本当か?』も一部の高校では教養として紹介される可能性が生じることになった。

体内に、この異常プリオンが取り込まれれると、正常なプリオンも、異常なプリオンに変えていく。

脳や神経細胞に異常プリオンが蓄積すると、細胞死が起きるので、脳がすき間だらけになって海綿状になっていく。

代謝

[編集]呼吸(同化)

[編集]- (※ 2015年からの新課程では用語の言い換えがあり、「好気呼吸」→「呼吸」、「嫌気呼吸」→「発酵」「解糖」と言い換え。「好気呼吸」および「嫌気呼吸」の用語は教科書では用いられないことになっている。しかし、古い文献では残っている.。本記事は旧課程の生物Iの記事であり、また当分は習う必要があると判断し、当ページにて「嫌気呼吸」などの表記を記述する。)

われわれ人間の呼吸では、おもにグルコース(C6H12O6)などの炭水化物を分解して、生命活動に必要なエネルギーを取り出している。このグルコースの分解反応で酸素が必要なため、人間は呼吸で酸素を取り入れている。呼吸によるグルコースの分解で、グルコースに蓄えられていたエネルギーを取り出しており、さまざまな生態活動のエネルギーになっている。

なお、呼吸におけるグルコースのように、呼吸につかわれてエネルギーを取り出す元になっている物質を呼吸基質(こきゅう きしつ)という。

人間や魚類の呼吸は、細胞での酸素を用いる呼吸のためであり、このときの細胞での酸素を用いた呼吸を好気呼吸(こうきこきゅう)という。細胞での好気呼吸によるグルコースの分解は、おもにミトコンドリアで行われている。

そのため、ミトコンドリアを持たない微生物では、呼吸の仕組みが、人間や魚類などとは違っている。 微生物には、酸素を用いないで呼吸を行うものもあり、このような無酸素の呼吸を嫌気呼吸(けんきこきゅう)という。

好気呼吸

[編集]まずは、好気呼吸について整理しよう。 われわれ人間の肺呼吸は、細胞での好気呼吸のために、酸素を身体各部の細胞に血管などを用いて送り込んでいるのである。魚類の「えら呼吸」も、酸素を細胞に送り込んでいるので、細胞での好気呼吸のためである。植物の呼吸もしており酸素を取り入れており、植物の呼吸は好気呼吸である。なお、光合成は呼吸ではない。 人間・魚類の呼吸も植物の呼吸も、これらの呼吸は、細胞では、どれもミトコンドリアが酸素を使ってグルコースなどを分解する反応である。

嫌気呼吸

[編集]嫌気呼吸とは

[編集]さて、細菌やカビなどの一部の微生物には 、必ずしも酸素を使わなくてもグルコースなどの炭水化物を分解できる生物がいる。酵母菌や乳酸菌は、そのような菌である。酵母菌によるアルコール発酵や乳酸菌による乳酸発酵などの発酵は、これらの菌が生存のために栄養から必要なエネルギーを得るために化学反応を行った結果であり、酵母菌や乳酸菌の発酵では酸素を用いていない。

このような、酸素を使わないでグルコースなどの炭水化物を分解する活動も呼吸にふくめる場合がある。これらの菌などがおこなう無酸素の化学反応でグルコースなどの炭水化物を分解することを嫌気呼吸(けんきこきゅう)という。

そのため、酸素が少ない環境、あるいは酸素が無い環境でも、栄養があれば、嫌気呼吸をする菌は生きられる。

微生物による腐敗も、その微生物の嫌気呼吸である場合が普通である。

発酵(はっこう)と腐敗(ふはい)の区別は、ある微生物の呼吸の結果の生産物が、人間によって健康的な生産物の場合が発酵で、有害な生産物の場合が腐敗(ふはい)である。つまり発酵と腐敗の分類は、人間の都合による。

微生物の種類によって、嫌気呼吸の生産物の方法は違うが、基本的にはATPを生産している。

嫌気呼吸による、このような酸素を用いない分解では、ミトコンドリアを用いていない。微生物は細胞質基質で嫌気呼吸を行っている。

酵母菌は、嫌気呼吸と好気呼吸の両方の呼吸ができる。そのため、アルコール発酵をさせる場合には、酸素の無い環境に置く。酵母菌はミトコンドリアを持っており、酵母菌の好気呼吸はミトコンドリアによるものである。

乳酸菌と酢酸菌は原核生物であり、ミトコンドリアを持たない。

なお、酵母菌は単細胞性だが真核生物である。このため、酵母菌は分類学上は、カビやキノコ(ともに真核生物である)に近いと考えられている。(※ 2015年のセンター生物基礎の本試験で出題)

アルコール発酵

[編集]酵母菌(こうぼきん)のアルコール発酵での化学反応式は、まずグルコースC6H12O6からピルビン酸C3H4O3に分解される。この、グルコースからピルビン酸を得る過程を解糖系(かいとうけい、glycolysis)という。解糖系でATPが2分子つくられる。そしてピルビン酸が、無酸素の状態では酵素デカルボキシラーゼによってアセトアルデヒドCH3CHOによって分解され、そのアセトアルデヒドがNADHという物質によってエタノールC2H5OHへと変えられる。

- 解糖系 (C6H12O6) → 2C3H4O3 + 4H + 2ATP

- それ以降 2C3H4O3 + 4H→2C2H5OH + 2CO2

まとめると、アルコール発酵の反応式は、次の式である。

- C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP

グルコース1分子あたりATPが2分子できる。アルコール発酵のATPは解糖系に由来しており、それ以降はATPを産生してない。

解糖系による、グルコースからピルビン酸ができる反応は、嫌気生物に限らず、ほとんどすべての生物の呼吸で行われている。(※ そのため、ピルビン酸は呼吸の学習における重要物質である。)

乳酸発酵

[編集]乳酸発酵(にゅうさんはっこう)とは、乳酸菌が行う嫌気呼吸である。

まずグルコースC6H12O6が解糖系によって、ピルビン酸へと分解され、このときATPが2分子できる。そしてピルビン酸がNADHによって乳酸:C3H6O3に変えられる。

- C6H12O6 → 2C3H6O3 + 2ATP

酢酸発酵

[編集]酢酸菌(さくさんきん)は、 酸素O2を用いて、エタノールを酢酸CH3COOH に変える。

- C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

酸素を用いるため、一般的な無酸素の発酵とは区別して、酸化発酵とよぶ。

酢酸発酵のとき、酢酸のほかに水ができる。

筋肉と乳酸

[編集]筋肉では、はげしい運動などをして酸素の供給が追いつかなくなると、グルコースやグリコーゲンなどを解糖をして、エネルギーを得る。筋肉での解糖のときに、乳酸ができる。 反応のしくみは、乳酸発酵と、ほぼ同じである。

呼吸商

[編集]呼吸で使われる基質は通常はグルコースだが、グルコースが不足した場合などに脂肪やタンパク質やグルコース以外の炭水化物などの栄養が基質として使われる場合がある。

なおデンプンやグリコーゲンなどは、呼吸の過程で、グルコースへと分解される。

呼吸によって排出されるCO2と使用される酸素O2の、体積(または分子数)の比率 CO2/O2 を呼吸商(こきゅうしょう)といい、RQであらわす。呼吸基質によって、呼吸商は異なる。気体の体積は圧力によって変化するので、測定するときは同温・同圧でなければならない。同温・同圧で測定した場合、気体の体積比は分子数の比になるので(物理法則により、気体の体積は、分子数が同じなら、原子・分子の種類によらず、分子数1モルの気体は0℃および1気圧では22.4L(リットル)である。モルとは分子数の単位であり6.02×1023個のこと)、よって化学反応式から理論的に呼吸商を算出でき、その理論値と実験地は、ほぼ一致する。

呼吸商の値は、おおむね、次の値である。

- 炭水化物 RQ = 1.0

化学式 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O → 6CO2 + 12H2O

よって RQ = CO2/O2 = 6÷6 = 1 より RQ = 1.0

- 脂肪 RQ = 約0.7

トリアシルリセロールの場合、

- 2C55H110O6 + 77O2 + → 55CO2 + 110H2O

よって RQ = CO2/O2 = 55÷77 ≒ 0.7 より RQ = 0.7

トリステアリンの場合、

- 2C57H110O6 + 163O2 + → 114CO2 + 110H2O

よって RQ = CO2/O2 = 114÷163 ≒ 0.7 より RQ = 0.7

- タンパク質 RQ = 0.8

ロイシン C6H13O2N の場合、

- 2C6H13O2N + 15O2 → 12CO2 + 10HO2O 2NHO3

よって RQ = CO2/O2 = 12÷15 = 0.8

測定実験の結果の呼吸商が0.8だからと言って、必ずしも基質がタンパク質とは限らない。なぜなら炭水化物(RQ=1)と脂肪(RQ=0.7)の両方が基質に使われている場合、呼吸商が0.7~1.0の中間のある値を取る場合があるからである。

好気呼吸の仕組み

[編集]

好気呼吸は細胞質基質とミトコンドリアで起こる。とくにミトコンドリアを中心に、呼吸によって多くのATPが合成される。

- 解糖系

1分子のグルコースが、2分子のピルビン酸(C3H4O3)にまで分解される。この反応は細胞質基質で行われる。酵素を必要としない。ATPを2分子、生成する。反応の途中でATPを2分子消費するが、4分子のATPを生成するので、差し引き2分子のATPを生成する。

グルコースは、まずATP2分子によってリン酸化されフルクトース二リン酸(C6化合物)になる。

フルクトース二リン酸が二分して、グリセルアルデヒドリン酸(C3化合物)の二分子ができる。

グリセルアルデヒドリン酸が、いくつかの反応を経て、ピルビン酸になる。この間の反応で、電子e-とプロトンH+が生じて、補酵素NADに渡されNADHになる。ここで生じたNADHはミトコンドリアに入り、あとの電子伝達系で利用される。また、ATPが4分子できる。よって、差し引きグルコース1分子につき、2分子ATPが、解糖系で生じる。

- クエン酸回路

ピルビン酸が、ミトコンドリア内に入り、ミトコンドリアのマトリックスという内膜にある酵素で、ピルビン酸がコエンザイムA(CoA)と結合してアセチルCoA(活性酢酸)というC2化合物になり、段階的に分解される。二酸化炭素が、ピルビン酸がアセチルCoAになる際に生じる。 アセチルCoA以降の反応図は回路上であって、回路のはじめにクエン酸(citric acid)が生じることから、クエン酸回路(Citric acid cycle)という。

- クエン酸(C6)→ケトグルタル酸(C5)→コハク酸(C4)→フマル酸(C4)→リンゴ酸(C4)→オキサロ酢酸(C4)→クエン酸

と変化していく。(「C6」とはC6化合物のこと。C5とはC5化合物のこと。C4も同様にC4化合物のこと。) このクエン酸回路の過程でATPが2分子できる。また、電子が放出される。

C2化合物のアセチルCoAがC6化合物のクエン酸に変化する際、クエン際回路の最後のオキサロ酢酸(C4化合物)と化合するので、炭素の収支が合う。クエン酸回路では、脱炭酸酵素や脱水素酵素の働きで、クエン酸は変化していく。

クエン酸回路でコハク酸からフマル酸になる際に発生する水素は、補酵素FAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)が受け取り、FADH2になる。 コハク酸以外での脱水素反応では、NADが水素を受け取っている。(「NAD」とは「ニコチン アデニン ジヌクレオチド」のことである。)

- 電子伝達系(Electron transport chain)

ミトコンドリアの内膜にシトクロム(cytochrome)というタンパク質がいくつもあり、このシトクロムは電子を受け渡しできる。解糖系やクエン酸回路で生じたNADHやFADH2から、電子e-と水素イオンH+が分離し、電子はシトクロムに渡される。そしてシトクロムどうしで電子を受け渡す。このとき、H+が、いったんマトリックスから膜間にくみ出され、それから水素イオンの濃度勾配に従ってATP合成酵素を通ってマトリックス側に戻る。このH+がATP合成酵素を通る際のエネルギーを利用して、ADPからATPが生成される。最終的に生成するATPの数は、グルコース1分子あたりATPを最大で34分子を生じる(生物種によって生成数が異なる)。 これらの反応ではNADHなどが酸化される反応が元になってATPを生成しているので、一連の反応を酸化的リン酸化(oxidative phosphorylation)という。シトクロムのことをチトクロームともいう。

電子e-は、最終的に酸素原子に渡され、酸化酵素の働きで水素イオンと反応し水になる。この水の生成反応のときの反応エネルギーを用いて、マトリックスの水素が膜間へと運ばれており、さきほど述べたようにATPが合成されている。

好気呼吸でのATPの収支は、グルコース1分子あたり解糖系で2分子のATP、クエン酸回路で2分子ATP、電子伝達系で最大34分子ATPであり、合計で最大38分子のATPになる。

- 脂肪とタンパク質の呼吸による分解

脂肪は加水分解されて、脂肪酸とグリセリンになる。その後、グリセリンは解糖系に入る。脂肪酸はβ酸化という過程を経て分解されてアセチルCoAになり、クエン酸回路に入る。

タンパク質は、まずアミノ酸に分解され、アミノ酸のアミノ基を、アンモニア(NH3)として遊離する。この過程を脱アミノ反応という。アラニンは脱アミノ反応によってピルビン酸になり、以降は、糖の分解でのピルビン酸の分解と同じ過程を経る。グルタミン酸は、脱アミノ反応でケトグルタル酸になり、クエン酸回路でのケトグルタル酸と同様の代謝をされる。

その後の分解の過程はアミノ酸の種類によって異なるが、最終的にどのアミノ酸もクエン酸回路で代謝される。ピルビン酸も、解糖系では最終的にクエン酸回路に合流するからである。

光合成の仕組み

[編集]- ヒル反応

1939年、ヒル(イギリス人)は、葉をすりつぶしたのを混ぜた水にシュウ酸鉄(III)をくわえた液を用意して、つぎの実験を行った。 この液に、光を与えると、酸素が発生し、またシュウ酸鉄(III)は、シュウ酸鉄(II)に還元された。この反応をヒル反応という。このヒル反応では、二酸化炭素を除去した場合でも酸素が発生する。なので、ヒル反応は二酸化炭素を必要としない。 シュウ酸鉄(III)は、水素を受け取りやすい物質であり、酸化剤である。

光によって、水が分解され、酸素と水素イオンH+と電子e-に分解されると考えられた。

そして、光合成で発生する酸素は、二酸化炭素の由来ではなく、水に由来すると考えられた。

のちにルーベンが、酸素の同位体18Oを用いて、光合成で発生する酸素が水に由来することを直接的に証明した。

ルーベンはクロレラと酸素同位体を用いた実験で、

- CO2およびH218Oを与えた場合と、

- C18O2およびH2Oを与えた場合と、

をそれぞれ実験し、

この結果、H218Oを与えた場合からは、光を照射するとクロレラから18O2が発生した。 しかし、C18O2およびH2Oを与えた場合からは、光を照射しても18O2が発生しない(これら一連の酸素同位体の実験を「ルーベンの実験」という)・

- ※ 検定教科書では、啓林館および第一学習社が、専門『生物』(生物IIに相当)の教科書で、ルーベンの実験を詳しく扱っている。数研はルーベンの名前のみ。東京書籍は、無し。

- ※ ルーベンの実験は、化学の基礎知識(放射性同位体など)も動員できる思考力を要求する試験問題(中間期末テストや入試など)にしやすいだろうから、ぜひとも高校生は理解しておこう。

なお、厳密には、自然界にも18Oは自然発生するので、実験で用いる C18O2 や H218O は、自然界よりも酸素同位体18O を多く含む二酸化炭素および水である。(※ 啓林館がそう説明している)

光の照射の結果、発生する酸素を集める必要があり、その酸素気体のうち、通常の酸素原子と同位体酸素との比率を分析する必要があり、本当はもっと実験に手間が掛かっている。

- ※ 備考 (※ 範囲外だけど、教養)

なお、上述のルーベンの実験のような、代謝などの反応経路を調べる際の放射性同位体などのように、反応の経路を追跡するための材料のことを「トレーサー」という(※ 第一学習社の巻末付録に「トレーサー」の用語あり)。トレース trace とは「追跡」という意味。

当然だが、放射性同位体をトレーサーとして用いる実験では、その元素を化合物などの放射線を調べたりすることで、反応の経路を調べている。

- ※ 別の話題

植物の生体内では、シュウ酸鉄のかわりにNADPが光合成の際に水素を受け取る酸化剤として働いている。

カルビン・ベンソン回路

[編集]- カルビンの実験

炭素の放射性同位体14Cをふくむ二酸化炭素14CO2を含む溶液中で、クロレラなどの緑藻などに光合成を5秒ほどの短時間行わせる。その後、すぐに光を当てるのを中止し、熱したアルコールに浸して、光合成を中止させる。 このとき、どのような物質に、14Cが取り込まれるかを調べる。

この結果、まずC3化合物であるホスホグリセリン酸(PGA)が増加していることが分かった。

光の照射時間を変えていく方法などで、詳しく調べたころ、代謝の経路が回路状になっている事が分かった。

葉緑体の内部の構造には、チラコイドという膜状の構造と、ストロマという無色の基質の構造がある。

チラコイドにある色素が光エネルギーを吸収する。この吸収のとき、特定の波長の光を吸収している。赤や青の光が葉緑体に吸収される。緑色の光は吸収しない。吸収しなかった波長の光は反射される。植物の緑色は、反射した光の色であり、光合成には使用していない光である。

吸収した光エネルギーで、ATPの合成やNADPHの合成を行っている。(「NAD」とは「ニコチン アデニン ジヌクレオチド」のことである。)

次の(1)~(3)の反応がチラコイドで行われる。 (4)の反応がストロマで行われる。

(1): 光化学反応

光エネルギの吸収は、色素のクロロフィルで吸収する。クロロフィルは活性化し、活性クロロフィルになる。クロロフィルの存在する場所は、チラコイドの膜である。

この反応には、光が当然に必要である。温度の影響をほとんど受けない。

(2): 水の分解とNADPHの生成

1の反応に伴って、活性クロロフィルから電子が飛び出す。水が分解され、できた水素Hが、さらに水素イオンH+と電子e- に分解される。あまった酸素O2は、以降の反応では利用せず、このため酸素O2が排出される。

この反応でのHの分解から発生したe- は、チラコイドの膜上で伝達され、最終的にHとともにNADP+という物質にe- は結合し、NADPHが生成する。

(3): ATPの合成

2の反応に伴って、ADPがリン酸化されATPが合成される。

(4): 二酸化炭素の固定

ストロマで、(3)の反応で作られたATPのエネルギーも利用して、いくつもの過程を経て、植物が気孔などを使って細胞外から取り入れた二酸化炭素から、有機物(グルコース C6H12O6 )を合成する。

生成された物質の一部が同じ物質のもどる反応経路になっており、カルビン・ベンソン回路という。 このカルビン・ベンソン回路の過程で、(3)の反応で作られたATPを用いている。

このカルビン・ベンソン回路の反応は、温度の影響を受ける。

通常の植物は固定でC3化合物のPGA(ホスホグリセリン酸)が回路(カルビンベンソン)の最初にできるC3植物である。

リブロース-1,5-ビスリン酸カルボキシラーゼ/オキシゲナーゼという酵素(略してRubiscoという。ルビスコと読む)が、カルビンベンソン回路での、CO2 を取り込む段階での酵素。

C4植物とカム植物

[編集]- C4植物

リンゴ酸などのC4化合物が回路の最初にできる代謝系のC4植物といい、カルビンベンソン回路とは別の代謝系(C4回路)を持っている。 熱帯にC4植物が多く、サトウキビやトウモロコシがC4植物である。 C4回路というオキサロ酢酸から開始する回路があり、このC4回路によりCO2を効率よく固定している。葉肉細胞にリンゴ酸などをC4化合物として固定している。そして、炭素が必要なときは、維管束(いかんそく)鞘細胞(しょうさいぼう)に送り、分解してCO2を発生させる。

- CAM植物(カムしょくぶつ)

砂漠に多い。パイナップル、ベンケイソウ、サボテンなど。

(一般に多くの植物は昼に気孔を開くが、しかし例外的に、砂漠や熱帯などの植物では)昼間は空気が乾燥していて気孔を開いてしまうと水分をうばわれてしまうので、かわりに夜に気孔を開いて、二酸化炭素を固定する。二酸化炭素をもとにリンゴ酸などを蓄えることで、昼までCO2を固定して保存しておく。光合成は、たくわえたリンゴ酸などを材料にして昼間に光合成を行う。

CAMとは、ベンケイソウ型酸代謝(crassulacean acid metabolism)という意味である。

エンドサイトーシスとエキソサイトーシス

[編集]- エンドサイトーシス

白血球が異物を取り込む場合など、細胞が、異物などを取り込む際の、取り込みかたの仕組みは、つぎの仕組みである。

細胞膜がくぼみ、そしてくぼみの頂上部分の細胞膜どうしが接合して閉じることで、小胞が出来る。

なお、この現象をエンドサイトーシス(飲食作用)という。マクロファージが異物を取り込む場合や、細菌が異物を食す場合の取り込みが、エンドサイトーシスである。

- エキソサイトーシス

一方、細胞が、物質を細胞外に分泌する仕組みは、つぎの仕組みである。

まず、分泌される物質を囲む小胞にも膜がある。この小胞の膜が、細胞膜と融合し、その結果、小胞の内部の物質が細胞外に現れる。これをエキソサイトーシス(開口分泌)という。酵素の分泌や、ホルモンの分泌、神経伝達物質の放出なおど、エキソサイトーシスが行われている。

このように、細胞内外への物質の流入・流出には、細胞膜が深く関わっている。

細胞外基質

[編集]多細胞生物において、細胞の外にも基質があり、たとえばコラーゲン(collgen)やフィブロネクチンなどの糖タンパク質がある。(コラーゲンは糖タンパク質である。検定教科書で記述を確認。[1]) この糖タンパク質のように、細胞外にあって、細胞膜とくっついている基質を、細胞外基質(さいぼうがい きしつ、extracellular matrix:ECM)という。(細胞外基質のことを「細胞外マトリックス」ともいう。)

細胞外基質の種類によって役目は違うが、たとえば受容体などとして働き細胞どうしの情報伝達をする役目や、あるいは細胞どうしの結合などの役目をしている。

糖タンパク質とは、多糖類とタンパク質で、できている。

- インテグリン

インテグリン(integrin)は、細胞膜を貫通するタンパク質であり、細胞外基質を構成する糖タンパク質と細胞骨格をつなげる役目をしている。

細胞接着

[編集]- カドヘリン

※ 実際のカドヘリンの形状は、別の形をしているが、高校教科書では分かりやすくするため、このような図になっている。もし読者が正確な形を知りたければ、大学レベルの教科書を参考にせよ。

カドヘリン(cadherin)という細胞膜を貫いて細胞外に出ているタンパク質がある。このカドヘリンが、細胞どうしの接合に関わっている。カドヘリンには多くの種類があり、同じ種類どうしのカドヘリンが接着する。

なお、このような現象を、「細胞接着」(さいぼう せっちゃく)という。

さて、カドヘリンには いくつかの種類があり、種類の異なるカドヘリンどうしは接着しない。これを細胞選別(さいぼう せんべつ、sorting out of cells)という。 カドヘリンの立体構造の維持にはカルシウムイオン Ca2+ が必要である。そのため、Ca2+が無い状態で培養すると、細胞どうしの接着が弱まるので、個々の細胞に解離しやすくなる(※ 高校の範囲内: 啓林館や第一学習社の教科書などに記述されている)。

なお、カドヘリンは細胞内でアクチンフィラメントに接続している。

(※ 右の原理図ではアクチンフィラメントが省略されている。※ より正確には、カドヘリンとアクチンフィラメントの間に、細胞内で連結タンパク質を仲介してるが、ほとんどの教科書でも参考書でも言及されてないので、無視する。 数研出版の教科書で、連結タンパク質に言及している。)

カドヘリンは、細胞どうしを接着させるほかにも、さらに細胞どうしの情報伝達にも関与している。(※ 第一学習社の検定教科書で記載。)(※ 羊土社『理系総合のための生命科学』2007年第1刷、にてカドヘリンが情報伝達にも関わってることの裏付けを確認済み。)

- ギャップ結合

隣接した細胞を、筒のような中空軸の構造のタンパク質が結合しており、これをギャップ結合(gap junction)という。この筒をイオンや低分子の糖やアミノ酸などが移動する。

- デスモソーム

となりあう細胞どうしが、間にいくつかのカドヘリンを介して、ボタン状に固定されている構造をデスモソーム(desmosome)という。

なお、デスモソームのボタン状部分には、中間径フィラメントが接続している。

脚注

[編集]

- ^ 吉里勝利ほか『高等学校生物』、第一学習社、平成24年検定、平成26年発行、P.61