中学受験理科/化学/物の燃え方

表示

燃焼

[編集]燃焼の三大条件

[編集]- 燃えるものがあること。

- 空気(酸素)があること。

- 発火点以上の温度があること

ろうそくの炎

[編集]外炎 …炎の、いちばん外側の部分。色がうすくて、見えにくい。内炎 …一番、明るい。炎心 …芯 に近くて暗い。

特徴

[編集]

- 外炎

- 空気と十分に接して完全燃焼しており、温度が最も高く、約1400℃に達する。

- 水に濡らした割り箸を外炎に差し込むと、外炎の部分から焦げ始めるため、外炎が最も高温であることが確認できる。

- 内炎

- ろうそくの分解産物である炭素が空気と接していないため、完全に燃焼せず「すす」となっている。この「すす」が高温で輝いているため、内炎は最も明るく見える。内炎の温度は約1100℃である。

- 炎心

- 酸素が少なく、あまり燃焼していないため、温度が低く約1000℃である。

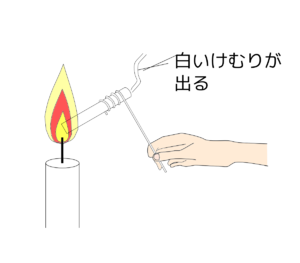

- 炎心にガラス管を差し込むと、管の先端から白い煙が出てくる。この白い煙に火を近づけると燃焼することから、炎心にはまだ燃え残った物質が存在することが確認できる。

-

ろうそくの炎心に、ガラス管を差し込んだ場合の説明図。

-

ろうそくの炎心にガラス管を差し込んだときに先端から出る白い煙に火をつけると燃えることの説明図。

蒸し焼き(乾留)

[編集]

試験管の口は、すこし下げる。 熱せられた木から、

蒸し焼き、つまり乾留とは、物質を酸素の少ない環境で高温に加熱し、揮発性の成分を蒸発させて取り出す操作のことをいう。

木の蒸し焼きで発生する白い気体は

蒸し焼き後の木は黒い固体になり、木炭として残る。木炭の主成分は炭素であり、空気中で燃焼させるとゆっくり燃え、赤い光を放つ。木炭はバーベキューなどの燃料として用いられる。

-

木炭

※ 写真では木材の上に木炭がおいてあるが、こういう場所では使用すると木材に引火してしまうので、木材の上では使ってはならない。 -

木炭の燃え方

-

木炭を用いたコンロ。