中学校理科 第2分野/細胞と体の仕組み

細胞

[編集]細胞のしくみ

[編集]細胞とは

[編集]

動物と植物に共通して、すべての生物は細胞(さいぼう、cell)から成り立っている。細胞は、生物の基本的な単位である。いくつかの動植物では、細胞だけを取り出しても、培養液(ばいようえき)などを与えると生きていける。細胞よりも細かく分割すると、たとえ培養液を与えようが生きていけない。

ヒトの体は約37兆個の細胞からできている。生物の種類によって,体をつくる細胞の個数は異なる。

細胞1個の大きさは生物の種類にもよるが、だいたい 0.01 mm ~ 0.05 mm である。この大きさは、肉眼では観察できないが、顕微鏡でなら観察できる大きさである。

タマネギの表皮細胞が、このような通常の大きさの細胞の例である。

例外として、細菌類の細胞は小さく、0.0002mm ~ 0.0010mm 程度であり、逆に鳥類の卵細胞(らんさいぼう)は特に大きく、ダチョウの卵は一個の細胞であって直径9cmもある。ニワトリの卵黄も3cmほどもある大きい細胞である。

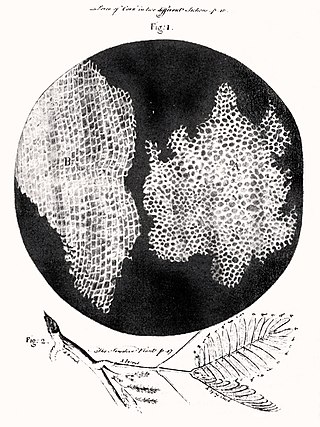

細胞の発見

[編集]細胞の発見は、1665年、イギリスのロバート・フックによってコルクの薄片を顕微鏡で観察したことで発見された。 彼は、自作の顕微鏡を用いて観察したところ、多数の中空の構造があることを知った。それを修道院の小部屋(cell、セル)にみたて、細胞(cell)と呼んだ。彼が観察したのは、死んだ植物細胞の細胞壁(さいぼうへき)であった。

細胞のしくみ

[編集]

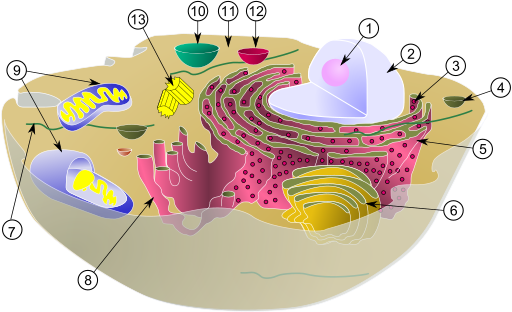

1. 葉緑体 d. チラコイド膜 e. デンプン粒

2. 液胞 f. 液胞 g. 液胞膜 h. ミトコンドリア i. ペルオキシソーム j. 細胞質 k. 小さな膜小胞 l. 粗面小胞体

3. 核 m. 核膜孔 n. 核膜 o. 核小体 p. リボソーム q. 滑面小胞体 r. ゴルジ小胞 s. ゴルジ体 t. 繊維状の細胞骨格

動物・植物の細胞に共通する構造

[編集]細胞の見た目や働きはさまざまに異なるが、基本的な機能や構造は同じである。 動物細胞・植物細胞とも、すべての細胞は核(かく、nucleus)と細胞質(さいぼうしつ、cytoplasm)、それを囲む細胞膜(さいぼうまく、cell membrane)からなる。細胞質とは、細胞のうち、細胞膜の内側から核をのぞいた部分の総称のこと。そのため細胞質には多くの構造をふくむ。

核は、細胞の分裂増殖中をのぞけば、ふつうは1つの細胞につき、1つの核だけである。

顕微鏡での核の観察は、 酢酸カーミン(さくさんカーミン、acetocarmine) や 酢酸オルセインや酢酸ダーリアで、染められる。酢酸カーミン、酢酸オルセインで核は赤く染まる。酢酸ダーリアで核は青く(紫)染まる。 プレパラートとカバーガラスを用いる、通常の顕微鏡の観察法で、染色した核を観察できる。

核の内部には染色体(せんしょくたい)があり、染色体が遺伝子(いでんし)の正体である。より詳しく言うと、染色体の内部にあるDNA(ディーエヌエー、デオキシリボ核酸)という物質が遺伝子の正体である。

なお、核と細胞質を合わせて原形質(げんけいしつ、protoplasm)とも呼ぶ。

- 発展: 核を取り除いた細胞

核がない細胞は、増殖できない。また、核がない細胞は、早く死んでしまう。

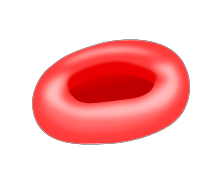

なお、ヒトをふくむホ乳類の赤血球も核がない。このため赤血球は増殖できず、100日くらいで死んでしまう。

ホ乳類の赤血球ができる途中では核が残っているが、しかし赤血球ができあがっていく最中に、ホ乳類の核は消失をしてしまう。

ホニュウ類以外のセキツイ動物の魚類・両生類・ハ虫類・鳥類の赤血球には核がある[1]。このため、ホ乳類の赤血球は核が消失したのだと考えられている。

- ※ セキツイ動物以外については、また別なので、考えなくて良い(中学高校の範囲を超えるので)。

- ※ このような事情のため、ほ乳類の赤血球も「細胞」に含めることがある。本来、核の無い組織は「細胞」とは呼ばないはずだが、例外的に赤血球を細胞として分類する場合もある。

- (※ 範囲外)なお、ほ乳類の赤血球には核が無いので、核のなかにある染色体やDNAなども、赤血球の中には無い。

- (発展、おわり)

なお、核の中には、染色体のほかにも、核小体(かくしょうたい)という球形のものがある。また、核の表面には、核膜孔(かくまくこう)という小さな無数の穴があり、核への物質の出入りに関わっている。(※ 核小体と核膜孔は高校の範囲である。とりあえず中学の段階では、核小体と核膜孔は知らなくても問題ない。

まとめると、動物・植物に共通するつくりは、

- 核

- 細胞質

- 細胞膜

である。

さらに、酸素呼吸を行っている多くの動物・植物では、細胞質中にミトコンドリアを持つ。ミトコンドリアによって酸素呼吸を行っている。(植物も酸素呼吸を行っている。) 細胞質の分類では、ミトコンドリアを細胞質に含める場合が多い。

小胞体とリボソームという構造が、動物・植物の両方の細胞に共通である。

リボソームはタンパク質を合成している。植物にもタンパク質はある。 小胞体は物質の輸送(ゆそう)に関わる。

細胞質には、このように、さまざまな小さな器官があり、これを核とともに細胞小器官(さいぼうしょうきかん、 organelle)と呼ぶ。細胞小器官どうしの間は、水・タンパク質などで満たされており、これを細胞質基質(さいぼうしつきしつ、cytoplasmic matrix)と呼ぶ。

植物の細胞にある構造

[編集]植物の細胞にのみ、ある作りとしては、細胞壁(さいぼうへき)、葉緑体(ようりょくたい)、液胞(えきほう)がある。

- 細胞壁(さいぼうへき、cell wall)・・・ 細胞の外側にあり、丈夫であり、植物細胞の形を支えている。主成分はセルロースという物質である。

- 葉緑体(ようりょくたい、英: Chloroplast)・・・ 光合成を行う部分。光合成によって、二酸化炭素と水と光エネルギーから、ブドウ糖をつくる。

- 液胞(えきほう、英: vacuole)・・・ 液でみたされた袋。植物細胞の中には、大きな液胞が観察できる植物もある。植物によっては、液胞が見られない場合もある。主な役割として、ブドウ糖のような代謝産物の貯蔵、無機塩類のようなイオンを用いた浸透圧の調節・リゾチームを初めとした分解酵素による不用物の細胞内消化、不用物の貯蔵がある。

動物細胞では、液胞はとても小さく、通常の顕微鏡では観察できないので、中学レベルでは、動物細胞には液胞が無いとして扱う。

「液胞」(えきほう)の「胞」(ほう)の字は、部首が「にくづき」の「胞」である。「細胞」(さいぼう)の「胞」(ぼう)の字と同じである。まちがって「泡」(あわ、ほう)を書かないように。

動物の細胞にある構造

[編集]- ゴルジ体(ゴルジたい)・・・細胞内で合成された物質の濃縮に関わる。

おもに動物細胞のゴルジ体が大きく観察しやすい。じつは、植物細胞にも、すごく小さいが、ゴルジ体がある。ただし植物細胞のゴルジ体は小さすぎるので光学顕微鏡では観察できない。電子顕微鏡などで観察できる。

単細胞生物と多細胞生物

[編集]生物には、体が一つの細胞だけからなる単細胞生物(たんさいぼう せいぶつ、英: unicellular organism)と、体がいくつもの細胞からなる多細胞生物(たさいぼう せいぶつ、英: multicellular organism)がある。

私たちヒト(人間のこと)は、多細胞生物である。ヒトの体は約60兆個の細胞からできている。生物の種類によって,体をつくる細胞の個数は異なる。

- 多細胞生物

- タマネギ、ヒト、ウシ、ウマ、ミジンコ は多細胞生物である。

肉眼で見ることの出来る生物は、ふつう、多細胞生物である。 ミジンコは多細胞生物であることに注意。小さいからといって、必ずしも単細胞生物とは限らない。

- 単細胞生物

- ゾウリムシ、アメーバ、ミカヅキモ、ケイソウ、クロレラ など。

単細胞生物は、一つの細胞に、生きるのに必要なすべての機能が備わっている。

ゾウリムシのつくり

[編集]

ゾウリムシなど、一部の生物では、核に大核(だいかく)・小核(しょうかく)という2種類の核を持つ。

- せん毛(せんもう)

- 微生物の体表にある毛のこと。この毛を動かすことで泳いで移動する。

- 細胞口'英

- cytostome)

- 食物を取り入れる場所。

- 食胞(しょくほう)

- 食物を消化・吸収する。

- 収縮胞(しゅうしゅくほう)

- 不用物を排出する場所。周期的に縮む。

多細胞生物のつくり

[編集]- 組織(そしき)

形や働きが似た細胞が集まったものを組織(そしき、tissue)と言う。

例

- 植物 ・・・ 表皮組織、葉肉組織 など

- 動物 ・・・ 上皮組織、筋組織、神経組織 など

- 器官(きかん)

いくつかの組織が集まり、特定の働きをするまとまりを器官(きかん、organ)という。

例

- 植物 ・・・ 根、茎、葉、花 など

- 動物 ・・・ 口、心臓、肺、胃、小腸、目、耳 など

- 個体(こたい)

動物や植物の一つ一つを個体(こたい)と言う。個体は、いくつかの器官が集まって作られている。

動物のからだ

[編集]動物の体のしくみについて学習します。

食物の消化・吸収

[編集]消化

[編集]表のような対照実験(たいしょう じっけん)により、だ液によってデンプンが分解される事が分かります。

| ヨウ素液の反応 | ベネジクト液の反応 | |

| だ液+デンプン の溶液 | 変化なし | 赤褐色の沈殿 |

| 水+デンプン の溶液 | 青紫色 | 変化なし |

なお、ベネジクト液は麦芽糖(ばくがとう)に反応します。よって、表の結果により、だ液によってデンプンが分解され、麦芽糖が出来ている事が分かります。

- ※ ベネジクト溶液を加えた溶液は、40度のお湯に10分ほどつけることで加熱します。これは反応を進めるためです。常温では、ベネジクト溶液はほとんど反応しません。

- なお、ベネジクト溶液は、常温では青色です。糖と反応すると、ベネジクト溶液は赤褐色の沈殿を作ります。

| ヨウ素液の反応 | ベネジクト液の反応 | |

| だ液+デンプン の溶液 | 変化なし(だ液がデンプンを分解した) | 赤褐色の沈殿(糖と反応した) |

| 水+デンプン の溶液 | 青紫色(ヨウ素デンプン反応) | 変化なし(ここに糖は無い) |

消化(しょうか、英: digestion)

食べ物は、消化器官で、分子の細かい、水に溶けやすい物質に変化されます。分子が大きいままでは、体内に吸収できません。

あなたたち、人間は、口の中が、「つば」という液体で、しめっていますよね。 口の中から出る「つば」を、 だ液(だえき,saliva) といいます。

デンプンは、ブドウ糖分子がいくつも(何十個や何百個というほど多い)つながったものである。

だ液のアミラーゼは、このデンプンを分解し、デンプンを、麦芽糖(ばくがとう、英:maltose、malt sugar) に変える働きがある麦芽糖とは、ブドウ糖分子が2つ、つながったものである。(※ 検定教科書の範囲。東京書籍の図中に「麦芽糖」がある)。

食べ物を、体に吸収しやすいように、体内で変えることを 消化(しょうか) と言います。

- ※注意 「消化」の2文字目は「化ける」(ばける)の「化」(か、ばけ)です。火を消すほうの「しょうか」は「消火」(二文字目が火)ですので、まちがえないでください。

だ液によって、デンプンが麦芽糖に変わることも、消化にふくまれます。

また、消化をすることができる液体を 消化液(しょうかえき) と言います。だ液も消化液です。

だ液の中には、 アミラーゼ という物質があって、このアミラーゼがデンプンを麦芽糖に消化していることが分かっています。

またアミラーゼのように、消化液にふくまれており、消化を行っている物質を 消化酵素(しょうかこうそ) といいます。

「酵素」とは、からだの中で、化学変化を起こしやすくする助けをするタンパク質の事です(旺文社、受験研究社)。消化にかかわる酵素が、消化酵素です。

アミラーゼはデンプン以外のものは、分解しません。タンパク質や脂肪を、アミラーゼは分解できません。アミラーゼが分解できるのは、デンプンだけです。

だ液が出てくる場所をだ液せん(だえきせん、唾液腺、salivary gland)と言います。

これら、消化酵素は、消化の前後で変化しません。化学でならった「触媒」(しょくばい)と似ていますが、ちがいもあります。(※ 発展 :)消化酵素は、熱を加えると、働きをうしなってしまい、冷ましても、消化の能力は、もどりません(※ 大日本図書の検定教科書で、発展コラムの扱い。詳しくは高校で習います)。

この、熱を加えると、もとに戻らないことを、「変性」と言います(受験研究社)。消化酵素の多くは、タンパク質で出来ています。酵素にかぎらず、多くのタンパク質は、熱を加えると、構造がこわれてしまうので、元には戻りません。これを、「タンパク質の熱変性」と言います。

(※ 範囲外 :)消化酵素の、よく働く温度は、30℃~40℃くらいであり、これは動物の体温に近いです。(発展:)消化酵素にかぎらず、多くの酵素は、この体温に近い30℃~40℃で、活発になります(受験研究社)。

- ※ この熱変性の理由もあるので、ベネジクト溶液の加熱は、40℃で十分である。あまり高くしすぎても、酵素は熱変性をしてしまうだけである。

- タンパク質の消化

タンパク質は、胃で胃液の中にふくまれる消化酵素(ペプシン)によって分解され、さらに小腸で すい液の消化酵素(トリプシン)および小腸の中にある消化酵素によって分解され、最終的に、(タンパク質は)より小さな分子であるアミノ酸になります。

なお、アミノ酸は、体内で細胞をつくるタンパク質の材料となる。

アミノ酸は20種類ほどある。

ヒトが体内では合成できないアミノ酸を必須アミノ酸(essential amino acid)という。

ヒトの必須アミノ酸は、

- トリプトファン、フェニルアラニン、メチオニン、バリン、ヒスチジン、トレオニン、リシン、ロイシン、イソロイシン

である。

- グルタミン酸やアルギニンなど、当然、人体に必要なアミノ酸であるが、しかし体内で合成できるので「必須アミノ酸」とは言わない。

詳しくは、高校の高校3年の理科の『生物』(高等学校生物/生物II/タンパク質と生物体の機能)で習うが、家庭科でも高校1年で習う場合がある。(このためか、中学参考書にも書いてあるのだろう。)

- 脂肪の消化

脂肪は、すい液中の消化酵素(リパーゼ)のはたらきで、脂肪酸とモノグリセリドに分解されます。

なお、消化で吸収された脂肪は、おもにエネルギー源になる。

(範囲外)ほかにも、脂肪が水と溶けない性質を利用して、リン脂質が細胞膜の表面に使われている(受験研究社)。

- まとめ

アミラーゼは、デンプンを分解する能力をもつが、タンパク質や脂肪は分解しない。

同様に、ペプシンはタンパク質を分解するが、デンプンや脂肪を分解しない。

リパーゼも、脂肪を分解するが、デンプンやタンパク質を分解しない。

このように、消化酵素は、控訴ごとに働く分子の対象が決まっている。

- 解剖学的な話題

さて、食べ物は、口から食道(しょくどう)を通って、つぎに胃(い)に降りてきて、胃で消化液(しょうかえき)によって細かく分解(ぶんかい)され、つぎに腸(ちょう)で栄養(えいよう)を吸収され、最後に肛門(こうもん)で糞(「ふん」。ウンチのこと。大便とも言う。)として排出されます。

- 口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門

食べ物が通るこれらの管を、 消化管(しょうかかん、gastrointestinal tract) と言います

これら、消化に関わる身体の各部を 消化器(しょうかき、digestive organ) と言います。

吸収

[編集]- 消化後の吸収

消化によって、デンプンやタンパク質が小さい分子に分解される理由は、小腸で吸収しやすくするためです。(デンプンなどの分子は、大きいので、そのままでは小腸の壁を通ることができないからです。)

食べ物は、胃の次には、小腸に行きます。

小腸では、栄養が吸収されます。また、小腸でも、食べ物の消化は行われます。なお、小腸の壁には、消化酵素があります。

- 柔毛(じゅうもう)

- ※ 適した画像が無いので、教科書や外部サイトなどで、画像をお探しください。

小腸の内壁には、おおくのヒダがあり、さらにヒダには 柔毛(じゅうもう) という、小さな突起(とっき)が、いくつもある。(※ 範囲外 :)なお柔毛は、 「柔突起」(じゅうとっき) とも言う。

養分は、この柔毛から吸収される。柔毛の中には、毛細血管(もうさいけっかん)と リンパ管(リンパかん) があり、養分は、これらの管によって、運ばれる。

柔毛のおかげで小腸の表面積が大きくなり、栄養の吸収にも効率がよい。柔毛の長さは約1mmと短いが、小腸の表面積は約200m2にも、およぶ。200m2は、テニスコート1面分もの広さだ。

水分は、主に小腸で吸収されるが、一部の水分は大腸で吸収される。

なお、消化されなかった食物の繊維などは、便(べん)として肛門(こうもん)から排出される。

貯蔵

[編集]- 養分の貯蔵(ちょぞう)

小腸で吸収されたブドウ糖の一部は、肝臓(かんぞう)でグリコーゲン という炭水化物にかえられる。 グリコーゲンになることで体内で保存がしやすくなる。体のエネルギーが不足する時など必要に応じてグリコーゲンがブドウ糖に分解されてエネルギー源になる。(※ 備考: ) グリコ-ゲンとして貯蔵できる量には限りがあるので多すぎる糖分を摂取すると体内では脂肪として合成される(※ 東京書籍の検定教科書に傍注あり)。

体内に吸収されたアミノ酸の一部は、肝臓でタンパク質に合成されて全身に運ばれ体をつくる材料としてのタンパク質として活用される。

体内に吸収された脂肪酸とモノグリセリドは、ふたたび脂肪になって貯蔵されエネルギー源として利用される。

肝臓は、ヒトの大人では 1000g~1500g もの質量のある大きな臓器です。

肝臓の働きは、

- 小腸で吸収された、ブドウ糖やアミノ酸を、貯蔵しやすい物質に合成する。

- 胆汁{たんじゅう)を作る。

- アルコールを分解する。

- アンモニアを尿素に変える。

お酒にはエタノールが含まれますが、肝臓でエタノールが分解されます。

また、細胞中のタンパク質の分解などでアニモニアが出来ますが、アンモニアは人体に有害なので肝臓はアンモニアを(人体に無害な)尿素(にょうそ)に変えます。そして、尿素は、尿(にょう)に含まれる物質として対外に排出されます。

このような仕組みで、ヒトは体内にアンモニアがたまらないようにしています。

肝臓には、脂肪の消化を助ける胆汁をつくる働きもあり胆汁は胆のう(たんのう)に送られます。なお、胆のうは、肝臓とは別の臓器です。最終的に胆汁は、胆のうにたくわえられたあと腸に送り出されます。

そして 肝臓(かんぞう) から出る たん汁(たんじゅう、胆汁) と、 すい臓(すいぞう、膵臓) から出るすい液が、小腸の消化液です。たん液とすい液とが、十二指腸に流れこんで、食べ物とまざり、消化液の混ざった食べ物が、小腸の中を進みます。

; すい液(pancreatic juice)

- すい液は多くの消化酵素を含んでいます。

- アミラーゼ

- デンプンを麦芽糖まで分解します。

- トリプシン

- ペプトンをします。

- リパーゼ

- 脂肪を、脂肪酸とモノグリセリドに分解します。

- ヌクレアーゼ

- 核酸分解酵素の総称です。

- たん汁(bile)

- たん汁には消化酵素はふくまれていません。たん汁は脂肪を水と混ざりやすくさせます。たん汁によって脂肪が水と混ざることで脂肪はリパーゼなどで消化をされやすくなります。

- 膜消化(まくしょうか)

- また、小腸の膜にも消化酵素があるので、それによっても消化が行われます。この小腸の膜による消化を、膜消化(まくしょうか)と言います。

- なお、(※ 範囲外 :)消化酵素は、マルターゼや、スクラーゼやラクターゼなどです。

消化器では、最終的には、炭水化物は ブドウ糖(ブドウとう) まで分解されます。タンパク質は アミノ酸(アミノさん) まで分解されます。脂肪の消化は、 脂肪酸(しぼうさん) と モノグリセリド まで分解されます。柔毛で体内に吸収された脂肪酸やモノグリセリドは体内でふたたび脂肪に合成されリンパ管に吸収されてやがて血液に運ばれます。

- 大腸(だいちょう、英: large intestine)

- 大腸では消化は行われません。大腸は食物の水分を吸収します。大腸では栄養は吸収されません。

排出

[編集]

KIDNEY(キドニー)が腎臓(じんぞう)のこと。

BLADDER(ブラッダー)が ぼうこう のこと。

すでに説明したかもしれませんが(wikiでは版によって説明の状態が異なる)、食物中の消化しきれなかった繊維は、肛門から便(べん)として排出されます。

この他にも、いったん体内に吸収された物質でも、最終的に使い終わって不要になったら、対外に排出されます。

- 呼吸も排出である

- ※ 大日本図書では、「呼吸」も排出の単元にも分類しています。

体内に吸収された養分が消費される際などに、肺から吸収した酸素を消費して、二酸化炭素が発生します。そして、二酸化炭素は人体には不要なので、血液によって肺に二酸化炭素は送られ、呼吸のさいに肺から二酸化炭素は排出されます。

- ※ 詳しくは「呼吸」の単元で習います。

- アニモニアと尿素の排出

タンパク質は分子中に窒素(元素記号 N )を含む。タンパク質やアミノ酸が分解されると、そのままではアンモニア( 化学式:NH3 )という有毒な物質ができてしまう。

タンパク質の分解で出るアンモニアは、人体に有害なので、肝臓によって人体に無害な尿素(にょうそ)に変えられたあと、血液によって腎臓(じんぞう)に尿素は送られ、さらに ぼうこう などに送られ、水分とともに尿(にょう)として排出されます。

便は、未消化で吸収されなかったものですが、しかし尿のもとになるアンモニアや尿素は吸収されたタンパク質から作られたものです。

なお、尿の約96%は水分です(※ 学校図書)。

- その他

じん臓(じんぞう、腎臓)の位置は、体内の背中側の、横隔膜(おうかくまく)の下の、腰(こし)のあたりにある。 じん臓は、血液から、不要な物を、こしとって、血液をきれいにする働きをしている。 尿素も、じん臓で、こしとられる。 こしとられた尿素や不要物は、余分な水分といっしょに、 ぼうこう (膀胱、urinary bladder) へと、送られる。このようにして、ぼうこうで、 尿 (にょう、Urine ユレン) が、たまる。

ちなみに、腎臓で こしとられて つくられる尿の量は、最終的には、1日で1リットルくらいの尿として排出する。じん臓では、いったん、1日あたり、なんと160リットル近くも、尿を作る。だが、べつに、この水量のほとんどは排出されず(もし、そんなに多くの水分を体外へ排出したら、死んでしまう)、尿の中にある水分や、ブドウ糖やミネラルなどの栄養を再吸収して、あらためて不要なものだけを排出するので、最終的に、体外へは1日あたり1リットルくらいの尿として排出する。

なお、腎臓でいったん作られる、160リットル近い尿のことを、 原尿(げんにょう) と言う。

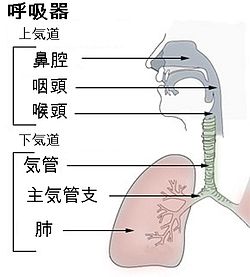

呼吸

[編集]

私たち人間は、空気を吸っています。 空気をすって、空気中の酸素を体に取り入れて、二酸化炭素を、はき出しています。 このように、酸素をすって、二酸化炭素を吐くことを 呼吸 と言います。

吐き出す空気に二酸化炭素がふくまれていることを確認するには、石灰水にストローなどを使って息を吹き込めば、白くにごることから分かります。もしくは、石灰水を入れたふくろに息を吹き込めば、石灰水が白くにごります。

人間は、体内の肺(はい)という部分で、酸素を体内に吸収し、二酸化炭素を体外に出して、呼吸をしています。

肺は、左右に1個ずつあります。肺は、左右を合わせれば2個あります。

空気は、のど や鼻から、肺へと向かって吸い込まれます。 のどや鼻を通って、 気管(きかん) を通り、気管の先が2本に分かれていて、この気管が2本に分かれている部分を 気管支(きかんし) といいます。

そして、気管支の先には、肺が、ついています。 この肺で、酸素が体の中に吸収され、二酸化炭素が、排出(はいしゅつ)されます。肺の中で酸素と二酸化炭素の交換(こうかん)が、おこなわれています。

鼻から、気管、気管支、肺までを 呼吸器(こきゅうき) と言います。以上にくわえて、横隔膜(おうかくまく)や、ろっ骨(ろっこつ、肋骨)を、呼吸器にふくめる場合も、あります。

横隔膜(おうかくまく)が下がると、肺がふくらむので、肺に空気が吸い込まれます。横隔膜が上がると、肺が元に戻って、空気が吐き出されます。

肺の中には、気管支が、より小さな細気管支に枝分かれしていて、その先に 肺胞(はいほう) という小さな ふくろ が、いくつも ついています。酸素の吸収と、二酸化炭素の排出は、この肺胞(はいほう)で行われています。肺胞で、酸素と二酸化炭素の交換(こうかん)が、おこなわれています。

- ※ 範囲外: 人体の肺の肺胞の数は、左右合わせて、おおよそ数億個です。(※ 肺胞の正確な個数は、文献によって数がちがうので、中学・高校の時点では覚える必要は無い。)

- ※ 観測事実としては上記の通りですが、では、なぜ、肺胞が袋のようになっているかというと、有力説では、「袋の形になっていることで、空気とふれあう表面積が大きくなるから」です。

- 高校入試にこのような問題が出ています。「表面積が広いから」とか「表面積が大きいから」みたいな事を書ければ、公立入試では大丈夫でしょう。「表面積」を覚えましょう。

肺胞の一つ一つのまわりには、 毛細血管(もうさいけっかん) という細かい血管(けっかん)がついています。なお、血管とは、血液を運んでいる管です。肺胞は、毛細血管に酸素を送っています。また、毛細血管から、二酸化炭素を受け取っています。

なお、口から食べ物が入った時に食べ物が通る管である 食道(しょくどう) と、気管とは、べつの管である。

人間や、ほかのほ乳類は、肺で呼吸をしています。肺で呼吸をすることを 肺呼吸(はいこきゅう) と言います。 人間の呼吸は、肺呼吸です。ほ乳類の呼吸は、肺呼吸です。

しかし、魚は、エラで呼吸をします。魚には、肺はありません。 魚は、口から水を吸い込み、その口の中の水をエラに通して、エラで水から酸素を取り込み、二酸化炭素を排出します。 なお、魚を、魚の外側から見た時に、目のうしろにあるヒレのようなものは、「えらぶた」という物であって、エラではない。エラは、えらぶたに下に、かくれている。 エラの内部には、毛細血管が、たくさん、あります。

クジラとイルカは、ほ乳類です。クジラとイルカは、海に住んでいますが、ほ乳類です。クジラもイルカも、肺で呼吸しています。クジラには、エラが、ありません。イルカには、エラが、ありません。

魚類だけでなく、イカもタコも、エラで呼吸しています。エビも、エラで呼吸しています。貝も、エラで呼吸しています。

鳥類と、は虫類(トカゲやヘビなど)は、肺呼吸です。カメは、は虫類なので、カメは肺呼吸です。

両生類(カエルなど)は、成体(せいたい)は肺呼吸ですが、成体になる前の子(たとえばオタマジャクシなど)は、エラ呼吸です。

血液のはたらき

[編集]血管

[編集]

- 動脈

心臓から出て行く血液が運ばれている血管を、動脈(どうみゃく、英語: artery)と言う。動脈は、壁が厚く、弾力性がある。

- 静脈

、vein、Venae) 心臓に戻っていく血液が運ばれている血管を、 静脈(じょうみゃく) と言う。静脈の中には、血液が逆流しないための弁(べん)が、ある。

- 毛細血管

とても細かく枝分かれをしていて、血管の壁もうすい毛細血管(もうさいけっかん、英語: capillary vessel, capillary)という血管が、体のいろんな場所にある。毛細血管では、栄養のやりとりや、酸素や二酸化炭素のやりとりをしている。

呼吸との関係

[編集]動脈のうち、肺に血液を送り出す肺動脈(はい どうみゃく)は、二酸化炭素が多く、酸素が少ないです。

この理由は、肺動脈には、他の臓器などで酸素の消費の終わった血液が送られてくるので、よって酸素が少なく二酸化炭素が多いのです。

ただし、肺と心臓とが、比較的に近くにある事から、肺と心臓の間の血管以外では、動脈には酸素が多いのが普通です。

- ※ 中学の範囲では、肺動脈はうまく省略し、動脈の血液は酸素が多いとしている(※ 東京書籍など)。

ともかく、肺で酸素を血液にたっぷりと取り入れたあと、酸素をふくんだ血液は肺静脈を通っていったん心臓に戻ります(肺循環(はい じゅんかん))。

心臓から肺動脈、肺、肺静脈を通って心臓に戻る血液循環のことを「肺循環」(はい じゅんかん)と言います。

そして、肺循環を終わったあとの血液は酸素を豊富に含むので、さらに別の動脈によって、全身の各部に送られ、その各部の毛細血管で酸素が消費されて二酸化炭素に置き換わったあと、今度は静脈によって回収され、心臓に静脈血が集まります(体循環(たい じゅんかん))。

心臓から、肺以外の全身を通って心臓に戻る血液循環のことを「体循環」(たい じゅんかん)と言います。

そして、体循環を終えて心臓に戻ったあとの血液が、そして肺に送り出してまた、酸素をたっぷり取り入れる(肺循環の再開)、・・・という繰り返しの流れになる。

- ※ 心臓そのものの働きは、単に血液を送り出したり回収するためのポンプとしての役割であるが、ではなぜ、そのようなポンプ的な役割が人体に必要かというと、大きな理由のひとつ、細胞の活動によって消費された酸素を補い、不要な二酸化炭素を排出するために、血液を肺に送り出すために心臓も必要であるという仕組みになっている。

- このように中学では、肺と心臓を関連づけて覚えること。中学理科のこの単元は、そういう教育内容になっている。

なお、毛細血管からの帰りなどで、酸素の少ない血液のことを「静脈血」と言います。このため、肺動脈を通って心臓から肺に向かう血液は、流れている場所は動脈ですが、しかし血液中の酸素が少ないので、肺動脈の血液の分類上は「静脈血」になります(※ 東京書籍、学校図書、大日本図書の見解)。

肺動脈は、血管の分類は、心臓から送り出される血液の血管なので、動脈です。

同様に、肺から出たあとの、酸素を多く含んだ血液のことを「動脈血」と言います。このため、(肺から心臓に向かう)肺静脈の血液は、分類上では、動脈血になります。

心臓

[編集]

血液の流れは、白い矢印で、かかれている。

ヒトの心臓は、筋肉で、出来ている。なお、心臓の筋肉を 心筋(しんきん) という。

心臓は、ふくらんだり、ちぢんだりを、たえまなく、くりかえしていて、血液を動かしている。

心臓のつくりは、4つの大きな部屋に分かれている。 右心室(うしんしつ、英: right ventricle) 、 右心房(うしんぼう、right atrium) 、 左心室(さしんしつ、Left ventricle) 、 左心房(さしんぼう、Left atrium) という、4つの部屋に分かれている。

なお、心臓で言う「左」とか「右」の向きは、その心臓を持っている側の人間から見た場合の、向きである。

だから、図1.を見ている者から見た場合では、見ているあなたの左側に、右心室や右心房が来る。見ているあなたの右側に、左心室や左心房が来る。

- 左心房

肺から送られた血液は 肺静脈(はいじょうみゃく,pulmonary vein) を通って、左心房(さしんぼう)まで、たどりつく。

- 左心室

左心室(さしんしつ)から 大動脈(だいどうみゃく、aorta) へと血液を送り、大動脈から全身へと血液が送られる。

- 心房と心室について

心房と心室は、交互に、ちぢむ。心房がちぢんでいる時は、心室は、ちぢまない。いっぽう心室がちぢんでいる時は、心房は、ちぢまない。

- 右心房

全身の血液が、 大静脈(だいじょうみゃく、vena cava) を通って、心臓の右心房(うしんぼう)へと血液が戻って来る。

- 右心室

右心房へともどってきた血液は、右心房から右心室へと送られる。そして右心室から、肺動脈(はいどうみゃく)へ送られる。肺動脈を通って肺へ血液が送られている。

肺と血液との関係

[編集]血液中の酸素は、どこから供給されているのかというと、肺で、血液は酸素を受け取っています。なので、肺から出てきたばかりの血液は、酸素が多いのです。 逆に、肺へ、これから送られる血液は、酸素が少なく、二酸化炭素が多いです。

肺へ送られる血液の通る血管は、心臓の右心室(うしんしつ)からの肺動脈(はいどうみゃく)です。つまり、肺動脈は、酸素が少ないです。肺から出てきたばかりの血液が通る血管は、肺静脈(はいじょうみゃく)です。肺静脈の血液は、これから左心房(さしんぼう)に流れ込みます。

血液の成分

[編集]ヒトの血液には、赤血球(せっけきゅう、英: Red blood cell)、白血球(はっけっきゅう、英: White blood cell)、血小板(けっしょうばん、英:Platelet)などの固形成分と、血しょう(けっしょう、血漿)という透明な液体の成分がある。

- 赤血球

中央のくぼんだ円盤状の1個の細胞。身体中の細胞に酸素や栄養を運ぶはたらきをしている。色の赤いヘモグロビン(hemoglobin ヒーモグロービン)というタンパク質の物質を赤血球がふくむため、血液は赤く見える。ヘモグロビンが酸素を運んでいる。ヘモグロビンは鉄(てつ)をふくんでいる。鉄を化学式で書けば、鉄の化学式は Fe だから、つまりヘモグロビンは Fe をふくんでいる。

学校給食など食事の際、鉄分をふくんだレバーやホウレンソウなどが、ときどき食品に出される理由のひとつは、鉄分は血液に欠かせない重要な物質だからである。

ヘモグロビンは、酸素の多い所では、酸素とむすびつき、酸素の少ない所では、酸素を放す(はなす)。このヘモグロビンのしくみで、酸素の多い肺から体の各部へと酸素が運ばれる。

赤血球は細胞だが、ほ乳類の赤血球には、核は無い。

なお、人間の場合、ヘモグロビンは赤血球にあるが、ミミズでは血しょうにヘモグロビンがある。

人間の場合、呼吸で生じる二酸化炭素は、赤血球には、ふくまれていない。呼吸で生じる二酸化炭素は、血しょう(けっしょう)にふくまれて、運ばれる。

- (※ 範囲外)ヘモグロビンが、酸素と結合した状態のことを「酸素ヘモグロビン」(さんそヘモグロビン)という。単に、酸素と結合した状態のヘモグロビンのことをそう呼ぶだけであり、性質は上記のヘモグロビンの説明と同じ(土台は同じヘモグロビンなので)。

- 参考書では、受験研究社の参考書が「酸素ヘモグロビン」という用語を章末問題にて紹介している。

- 高校の理科の生物で習うので、べつに急いで酸素ヘモグロビンを勉強しなくても良い。

- (参考) 一酸化炭素の危険性

一酸化炭素( 化学式: CO )は、酸素よりも血液中のヘモグロビンと反応して結びつきやすい。そのため酸素( 化学式: O2 )とヘモグロビンが結合できなくなり、血液による酸素の運搬能力を低下させる害がある。

不完全燃焼などの際に、炭素と大気中の酸素が反応して一酸化炭素が発生する。

また、火災などの際にも、一酸化炭素が発生している場合がある。このため、火災などの避難の際は、一酸化炭素をなるべく吸い込まないように、速やかに屋外の安全な広い場所に避難する必要がある。

- ※ 東京都の公立高校入試で、火災の避難とへもグロビンの問題が出題されています。

- 白血球(はっけっきゅう)

1個の細胞であり、体外から侵入した異物や病原体を取りこみ、これらを分解することで、体を守る。核がある。 このように、病気から体を守る仕組みを免疫(めんえき、immunity)という。(※ 中学の保健体育の範囲内) 白血球は、この免疫に、ふかく関わっている。

白血球の種類には、リンパ球やマクロファージなどがある。(※ 中学の保健体育の範囲内)

(※ 中学の保健体育の範囲内)

- ※ 参考書では、受験研究社の参考書が、下記のT細胞やB細胞などの話題を扱っている。もし、学校でもらった保健体育の教科書には、免疫の話題が無い場合には、受験研究社の参考書を使えばよい。他社の参考書では見かけない。たとえば旺文社の参考書ではT細胞を見かけなかった。

- ・好中球

- 好中球(こうちゅうきゅう)はリンパ球の一種で、異物を食べて、除去する。攻撃した相手とともに死んでしまう細胞である。そのため寿命は短い。ケガをしたときに傷口にできる うみ(膿)は、好中球が死んだものである。

- ・マクロファージ

- マクロファージとは、人体など動物の細胞の一種で、病原体を取り込んで破壊する細胞。マクロファージが、病原体の情報を、リンパ球の一種であるヘルパーT細胞(ヘルパーティーさいぼう)に伝える。ヘルパーT細胞はリンパ球の一種である。

- ヘルパーT細胞は、B細胞(ビーさいぼう)とキラーT細胞(キラーティーさいぼう)に、それぞれ違った指令を出す。指令を受けたキラーT細胞は、病原体に感染した細胞を破壊する。指令を受けたB細胞は、病原体を倒すための抗体(こうたい、antibody)を作って放出し、病原体に抗体を付着させる。

- 病原体に抗体がつくと、マクロファージが病原体を取り込みやすくなったりするので、病原体を倒しやすくなる。

エイズ(後天性免疫不全症候群)と言われるウイルスである HIV は、このT細胞に感染してT細胞を壊すウイルスの一種である。このため、HIV に感染すると、免疫反応が起きず、さまざまな病気にかかりやすくなってしまう。

- 血小板(けっしょうばん)

血管がやぶれたときに、血液をかためることで、出血をふせぐ仕組みに関係している。核は無い。

- ※ 血小板や下記の「血しょう」などの話題は、旺文社の参考書にもある、中学理科の一般的な話題。

- 血しょう(けっしょう、血漿、blood plasma)

約90%は水だが、血しょう(けっしょう)に、ブドウ糖やアミノ酸などの栄養分が溶けており、血液の流れによって、これらの栄養が全身に運ばれる。また、尿素(にょうそ)などの不要物も血しょうに溶けている。また、ホルモンも血しょうに溶けている。なお、ホルモンとは、体の働きを調節する物質である。(※ 中学の保健体育の範囲内)

「血糖値」(けっとうち)とか「血糖量」(けっとうりょう)とは、この血液中に溶けているブドウ糖の濃度のことである。

呼吸で生じる二酸化炭素は、血しょう に ふくまれて運ばれる。

- 参考: イカとヘモシアニン

- (※ おもに高校の範囲。私立高校入試でも出る場合がある。)

イカの血液には、ヘモグロビンが無い。かわりに、銅(どう)をふくむヘモシアニンという物質が、イカの血液にふくまれている。イカの体内では、ヘモシアニンが血液の流れによって酸素を全身に運んでいる。

ヘモシアニンをふくむ血液の色は、やや青色である。よって、イカの血液は青い。

そのほかの内蔵

[編集]肝臓

[編集]- アンモニアの処理(処理)

ほ乳類では、このアンモニアを、肝臓(かんぞう)で、毒性のひくい 尿素 (にょうそ)という物質に変える。尿素は水に溶ける。なお、最終的に尿素は、尿(「にょう」・・・オシッコのこと。)とともに、体外へ排出される。尿については、肝臓の他にも、腎臓(じんぞう)が関わる。

- 有毒な物質の分解

肝臓(かんぞう)では、血液に入った有毒な物質を分解する。

- 胆汁(たんじゅう)を作る

消化液の 胆汁 (たんじゅう) は、肝臓で作られている。胆汁は、胆のう (たんのう) へ送られ、胆のうから十二指腸へと送られている。

参考: 糖尿病

[編集]- (※ おもに高校の範囲)

健康診断などの尿検査(にょうけんさ)では、尿の中に、血液や糖(とう)などが混ざっていないかなど、さまざまな物を測っている。

糖尿病は、尿の中に、とても多い糖分がふくまれる病気である。この病気は、けっこう危険であり、眼や腎臓などの、さまざまな器官で障害を起こすという症状(しょうじょう)がある。糖尿病には、このような各器官での合併症(がっぺいしょう)があるため、けっこう危険な病気である。

糖尿病(とうにょうびょう、diabetes mellitus)とは、すい臓に異常が起きて、本来なら すい臓から分泌(ぶんぴ)されるべきインスリン(insulin)というホルモンの分泌(ぶんぴ)が、うまくは分泌されなくなってしまった病気である。もし、本来どおりにインスリンが細胞と結合すると、ブドウ糖を消費させる。しかし、インスリン分泌がうまくいかないと、この消費がなくなってしまい、その結果、ブドウ糖が余ってしまう。

その結果、原尿にブドウ糖が高濃度で含まれるので、原尿のブドウ糖を吸収するさい、ブドウ糖が多すぎて吸収しきれず、そのため体外に出される尿に高濃度のブドウ糖が含まれて排出される。

(もし健康なヒトなら、原尿のブドウ糖は、ほぼ100%再吸収されてるので、尿中には高濃度のブドウ糖は排出されない。なのに高濃度のブドウ糖を含む尿が排出されるという事は、つまり病気に掛かっている事になる。)

高血糖が長く続くと、血管が変性して血流が低下してしまい、その結果、眼や腎臓などの、さまざまな器官で障害を起こす。糖尿病には、このような各器官での合併症があるため、けっこう危険な病気である。

糖尿病になる原因は、大きくは二つの種類に分けられる。

まず、生まれつきの理由で、インスリンを分泌する細胞そのものが破壊されていて分泌できない場合の1型糖尿病(いちがた とうにょうびょう)がある。この1型の場合、若くして発症することが多い。

もう一つは、肥満や喫煙・運動不足などの生活習慣病などにより、インスリンの分泌量が低下したり、インスリンに細胞が反応しなくなる場合であり、これを2型糖尿病という。日本では、II型糖尿病が多く見られている。

糖尿病の治療には、I型・II型とも、インスリンの投与が行われる。患者は、食後などに毎回、自分でインスリンを注射しなければならない。

2型の生活習慣が原因と考えられる場合、食事の見直しや、適度な運動なども、治療に必要になる。

参考: 甲状腺

[編集]

ヒトの 「のどぼとけ」 の、すぐ下には、甲状腺(こうじょうせん)という器官がある。この甲状腺は、甲状腺ホルモンというホルモンを分泌している器官である。ホルモンとは、体内のいろいろな働きを調節するための分泌物(ぶんぴぶつ)である。(※ くわしくは、中学の保健体育で習うか、または高校生物で習う。)

さて、甲状腺ホルモンの主成分はヨウ素である。ヨウ素は、ワカメやコンブなどに多く含まれている。

さて、通常のヨウ素には放射能(ほうしゃのう)が無い。だが、原子力発電などの原子核分裂では、放射能のある様々な物質が作られ、その中に放射性のある特別なヨウ素も作られる場合がある。

原子力発電などの事故などへの対策として、原子力発電所などの近隣地区にヨウ素剤(ようそざい)が配布される理由は、この放射能のある特別なヨウ素が甲状腺に集まらないようにするためである。

体内に吸収されたヨウ素は、甲状腺に集まる性質がある。なので、あらかじめ、普通のヨウ素を摂取しておけば、放射性のある特別なヨウ素を吸収しづらくなるのである。

なお、甲状腺ホルモンの働きは、体内での、さまざまな化学反応を促進(そくしん)する働きがある。

発展: 浸透圧と原形質分離

[編集]- ※ 1990年代のむかしから私立高校入試に出る。

- ※ 受験研究社にも書いてあるので、説明をする。

- ※ 本来なら高校の範囲。高校の1年の1学期の生物の内容である。そのためか、1990年代はよく私立入試に出てた。、

細胞への物質の出入り

[編集]- ※ 用語は高校入試では、あまり問われない。なので、レベル高めの問題集を参考に、実験結果が予想できるようにすれば充分だろう。もしハイレベルの問題集になければ、現代の高校入試には出ないので、気にしなくて良い

- ※ 中学の範囲では、用語は「半透膜」(はんとうまく)、「浸透圧」(しんとうあつ)、「原形質分離」(げんけいしつ ぶんり)、「生理食塩水」(せいりしょくえんすい)、「等張液」(とうちょうえき)、くらいを覚えておけばよいだろう。

透性と浸透

[編集]

細胞は、その中に水や栄養分を取り入れ使わないと生きていけない。 以下では細胞への物質の出入りについて扱う。

台所で野菜を刻んで塩をかけると、水が出てきて野菜がしんなりする。また、ナメクジに塩をかけると縮んでゆくという話を聞いたり、実際に見たこともあるだろう。実は、この二つは同じ現象である。

手短か(てみじか)に要点を先に言うと、

- 水に溶ける物質は、基本的には、接した水を引き付ける。

- 水だけを通して、溶けている物質を通さない「半透膜」(はんとうまく)を介して、水Aと水Bが接している場合、濃度をなるべく均一にしようとして、膜の両側で、両方の容器が水をうばいあうので、膜の左右で水面の高低差が生じて、力がつりあった時点で、安定して止まる。

- ※ では、こまかく用語を見ていこう。

一定以下の大きさの分子のみを透過させる性質を半透性(はんとうせい、semipermeability)と呼ぶ。

また、半透性を示す膜を半透膜(はんとうまく、semipermeable membrane)と呼ぶ。溶質であっても、一定以上の大きさなら、半透膜は通さない。細胞膜は半透膜の性質をもっている。セロハン膜も半透膜である。溶媒が水の場合は、半透膜は水分子を通す。一般に、ショ糖は細胞膜を通らないのが普通である。尿素やグリセリンは細胞膜を通るのが普通。

それに対して、分子の大小によらず全て透過させる性質を全透性(ぜんとうせい、non-selective permeability)と呼ぶ。 また、全透性を示す膜を'全透膜(ぜんとうまく、permiable membrane)と呼ぶ。ろ紙は全透膜である。植物の細胞壁は全透膜である。細胞膜と細胞壁を間違えないように。細胞膜は動物・植物の両方にあり、半透膜である。細胞壁は植物にしかない。

- ※ 右図のような出題が、私立高校入試で、よく出る事がある(あった)。少なくとも1990年代はそうだった。

- ※ 右図のような実験でつかう膜は、「半透膜」である。膜の種類をたくさん覚えたくないなら、とりあえず、半透膜だけを覚えればいい。

濃度の異なる水溶液をあわせると、物質が高い濃度から低い濃度の溶液へ移動し、濃度が均一になる現象を「拡散」(かくさん、diffusion)と呼ぶ。

半透膜をはさんで濃度の低い溶液と濃度の高い溶液を接触させると、拡散によって、溶媒の水は移動し、半透膜を通って濃度の低い方から高い方へと水は移動する。この現象を浸透(しんとう、osmosis)と呼ぶ。両液の濃度が同じになるまで、溶媒の水が膜を通って移動する。大きさの大きい溶質は半透膜を通れないので、かわりに大きさの小さい分子である水分子が移動するのである。 説明の簡単化のため、溶質分子は大きく、半透膜を通れない場合であるとした。

浸透のさい、濃度の低い溶液から濃度の高い溶液へ溶媒を移動させるように働く圧力を浸透圧(しんとうあつ、osmotic pressure)と呼ぶ。溶液の濃度の差が大きいほど、浸透圧は大きい。

浸透圧を式で表せば、浸透圧をP(単位[Pa]パスカルなど)、濃度差をC(単位[mol/L]など)とすると(「mol」とは「モル」で分子数の単位で、6.02×1023個)、式は

- P=kC

である。(※ 中学の範囲では、まだ mol モルを習ってないので、ここでは、「溶質にとけている分子数(つまり分子数で数えた場合の濃度)に比例する」とだけ覚えればよい。)

※ 生物Iの範囲を超えるが、より詳しくは、温度をT〔K〕として(「K」とはケルビンという温度の単位であり、マイナス273℃が「0ケルビン」である。、温度の単位)、気体定数(きたいていすう)という比例係数をRとして、

- P=RCT

(「ファントホッフの式」という。)

である。R=0.082 (L・気圧)/(K・mol)。 (物理や化学などで「気体の状態方程式」 PV = nRT というのを高校で習う。ケルビンとは、絶対零度であるマイナス273℃ を 0ケルビン(0 K) とした絶対温度のことである。このことからも分かるように、読者は高校生物の勉強では、高校物理や高校化学も勉強しなければならなない。)

元の水溶液の水面の高さが同じだった場合、半透膜による接触では浸透にとって片方の水が増えたぶん、そしてもう片方の水が減ったぶん、水面の高さに違いが生じるので、つまり水位差が生じるので、その水位差から浸透圧の大きさを測れる。水面の高さを同じにするためには、外部からおもりを加えないといけない。そのおもりの重力による力の大きさ、あるいはそのおもりの力を圧力に換算したものが、浸透圧の大きさである。このときの、おもりの力に相当する圧力で、浸透圧を測れる。

半透膜でなく、膜なしで、そのまま濃度のある水溶液が接触した場合は、水位差は生じない。

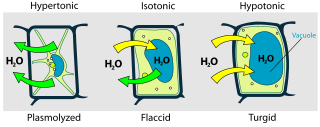

細胞を溶液に浸したとき、細胞への水の出入りが生じる。もし濃度が均衡し、細胞の体積が変化しないならば、その溶液を等張液(とうちょうえき、isotonic solution)と呼ぶ。 それに対し、細胞から水が出ていき脱水して、細胞の体積が減少するような溶液を高張液(こうちょうえき、Hypertonic solution)と呼び、 逆に、細胞へ水が入っていき、細胞の体積が増加するような溶液を低張液(ていちょうえき、hypotonic solution)と呼ぶ。

※ ここでいう「高張」や「低張」の高低は、おおよそ、濃度に比例している。つまり、普通は、高濃度の溶液が、高張液である。低濃度の溶液が、低張液である。

また、高低のどちらでもない基準の等張液のばあいの濃度は、細胞のなかの溶液での分子数の濃度である。動物の場合、後述する「生理食塩水」の濃度が、等張液の濃度である。

動物細胞の浸透

[編集]

高張液(hypertonic)、等張液(isotonic)、低張液(hypotonic)。

ヒトの赤血球は、0.9%(=9g/L)の食塩水と等張である。「0.9%」の「%」とは質量パーセントである。

- 赤血球を、高張液に浸した場合……赤血球から水は出ていき、細胞は縮む。縮みすぎると細胞は機能を失う。

- 赤血球を、等張液に浸した場合……赤血球への水の出入りは均衡し、見かけの変化は無い。なお、動物細胞と等張な食塩水のことを生理食塩水(せいりしょくえんすい)という。ヒトの細胞の生理食塩水は0.9%の食塩水である。等張液には生理食塩水のほかにも、リンガー液があり、細胞や組織をしばらく保存することができる。リンガー液とは、食塩のほかに各種の塩類を入れて、より体液に近くした溶液である。点滴などにリンガー液は使われる。カエルなどの両生類では生理食塩水の濃度は0.7%である。

- 赤血球を、低張液に浸した場合……赤血球へ水が入っていき、細胞はふくらむ。破裂する場合もあり、これを溶血(ようけつ、hemolysis)という。

植物細胞の浸透

[編集]

高張液(hypertonic)、等張液(isotonic)、低張液(hypotonic)。

植物細胞では細胞膜のまわりを全透性の細胞壁が囲んでいる。

- 植物細胞を、高張液に浸した場合……細胞から水は出ていき、細胞の原形質だけが縮む。細胞壁は縮まない。原形質とは細胞膜内のこと。原形質が縮むと細胞膜が細胞壁から分離し、これを原形質分離(げんけいしつぶんり、plasmolysis)と呼ぶ。原形質分離を起こした細胞を低張液に浸すと、細胞は吸水して原形質の大きさが元に戻るので分離をしなくなり、細胞膜が元通りに細胞壁に接触し、これを原形質復帰(げんけいしつふっき、Deplasmolysis)と呼ぶ。

- 植物細胞を、等張液に浸した場合……細胞への水の出入りは均衡する。

- 植物細胞を、低張液に浸した場合……細胞へ水が入っていき、細胞はふくらむが、細胞壁があるため細胞のふくらみが抑えられる。この、細胞壁が、ふくらみをおさえようとする力のことを膨圧(ぼうあつ)という。

細胞が水を吸収する力のことを「吸水力」といい、その圧力のことを吸水圧(きゅうすいあつ)という。吸水圧の式は、

- 吸水圧 = 浸透圧 ー 膨圧

である。

多くの植物細胞は通常時、やや高張である。そのため、通常時でも植物細胞では原形質が膨張しており、細胞壁からの膨圧が生じている。

細胞壁から細胞質が離れる直前・直後のことを限界原形質分離という。そのときの外液の溶液濃度のことを限界濃度という。

なお、原形質および原形質から内側の部分のことをプロトプラストという。プロトプラストが細胞壁から離れてしまう現象のことが、原形質分離のことである。

※高校の範囲: 免疫

[編集]- ※ 免疫は、保健体育にも関係してくるので、発展的な中学参考書でも扱われやすい。

獲得免疫

[編集]獲得免疫には、後述する「体液性免疫」(たいえきせい めんえき、humoral immunity)がある。

なお「細胞性免疫」(さいぼうせい めんえき、cell-mediated immunity)とは、キラーT細胞によって生じる免疫のこと。キラーT細胞は、トリからファブリキウス嚢を除去しても働く[2]ので、細胞性免疫を獲得免疫に含めるかどうか微妙であるが、とりあえず冒頭では言及だけしておく。

- (※ 範囲外:) 結核や一部のウイルス感染症に対しては、後述の「抗体」よりも「キラーT細胞」のほうが役割が大きい[3]と言う説がある。一方、結核にはBCGやツベルクリンなどのワクチンがある。なので、キラーT細胞は考えようによっては、獲得免疫に含める事もできるかもしれないが、しかしキラーT細胞の獲得免疫的な性質についてはまだ研究途上の分野なので、分類は微妙ではある。

免疫記憶

[編集]T細胞やB細胞の一部は、異物への攻撃には直接には参加せず、記憶細胞として残り、抗原の記憶を維持する。

抗原とは、免疫反応を引き起こす原因の異物のこと。

そのため、もし同じ種類の抗原が侵入しても、1回目の免疫反応よりも、すばやく認識でき、すばやくT細胞やB細胞などを増殖・分化できる。このため、すぐに、より強い、免疫が発揮できる。

これを免疫記憶(immunological memory)と呼ぶ。

一度かかった感染病には、再びは、かかりにくくなる。 これはリンパ球の一部が免疫記憶として病原体の情報を記憶しているためである。

免疫記憶は予防接種としても利用されている。

体液性免疫

[編集]

免疫グロブリンは、血液などの体液中に含まれている。

体液性免疫は、リンパ球の一部であるB細胞が、免疫グロブリンといわれる抗体(こうたい、antibody)を作り行う。抗体は免疫グロブリン(immunoglobulin、Igと略記)というタンパク質で構成されている。

いっぽう、病原体などの異物に対して抗体が作られた時、その異物を抗原(こうげん、antigen)と呼ぶ。 抗原と抗体が反応することを抗原抗体反応(antigen-antibody reaction)と呼ぶ。

病原体などの抗原は、抗体と結合することで、毒性が低下し、また凝集するので、白血球による食作用を受けやすくなる。

免疫グロブリンによる免疫は、体液中の抗体による免疫なので、体液性免疫という。

抗原を認識したヘルパーT細胞は活性化し、B細胞(ビーさいぼう)の増殖を促進する。

増殖したB細胞が、抗体産生細胞(こうたい さんせいさいぼう)へと分化する。

そして抗体産生細胞が、抗体として免疫グロブリンを産生する。

この抗体が、抗原と特異的に結合する(抗原抗体反応)。

抗原抗体反応によって、抗体と結合された抗原は毒性が弱まり、またマクロファージによって認識されやすくなり、マクロファージの食作用によって抗原が分解されるようになる。

- 利根川進(とねがわ すすむ)の業績

ヒトの遺伝子は数万種類であるといわれているが(※ 参考文献: 東京書籍の教科書、平成24検定版)、しかし抗体の種類はそれを膨大に上回り、抗体は数百万種類ていどにも対応する。

その仕組みは、B細胞の遺伝子から、選択的に抗体の遺伝子が選ばれるという仕組みになっている。この辺の抗体の種類の計算の仕組みは、1970年代ごろに日本人の生物学者の利根川進などによって研究されており、1987年には利根川進(とねがわ すすむ)はこの業績でノーベル医学・生理学賞を受賞した。

細胞性免疫

[編集]トリからファブリキウス嚢を除去してもウイルス感染しない。このため、抗体とは別にウイルスを除去する機構がある事が分かっている[4]

そのような抗体とは別のウイルス除去機構の一つとして、キラーT細胞というものがある。

- (※ 範囲外: )なお一方で、動物から胸腺を除去することでT細胞を産生・分化できなくすると、B細胞も産生できなくなる[5]。

ともかく細胞性免疫について、下記のキラーというものがある。

抗原提示されたヘルパーT細胞は、キラーT細胞(killer T cell)とよばれるT細胞を増殖させる。 キラーT細胞は、ウイルスに感染された自己の細胞を攻撃するが、移植細胞や がん細胞 も攻撃することもある。

細胞性免疫は、キラーT細胞が、抗原を直接攻撃して行う。

臓器移植や皮膚移植などで別の個体の臓器や皮膚などを移植すると、たとえ同種の個体からの移植でも、普通、定着しないで脱落する。これを拒絶反応という。これは細胞性免疫によって異物として移植臓器が認識され、キラーT細胞によって攻撃されたためである。

なので、移植手術を受けた患者は、拒絶反応をおさえるために、しばらくのあいだ、免疫をおさえる薬を飲み続けることになり(受験研究社)、そのような薬を「免疫抑制剤」(めんえき よくせいざい)と言う。

その他

[編集]- ツベルクリン反応

結核菌のタンパク質を投与して、結核菌に対しての免疫記憶があるかどうかを検査するのがツベルクリン反応検査である。 結核菌への免疫があれば、炎症が起こり、赤く腫れる。この反応は細胞性免疫であり、ヘルパーT細胞やマクロファージの働きによるものである。

ツベルクリン反応をされて、赤く腫れる場合が陽性である。いっぽう、赤く腫れない場合が陰性である。 陰性のヒトは免疫が無いので、結核に感染する可能性があり、そのため免疫を獲得させるために弱毒化した結核菌が投与される。 BCGとは、この弱毒化した結核菌のことである。

免疫の利用

[編集]予防接種

[編集]殺しておいた病原体、あるいは無毒化や弱毒化させておいた病原体などをワクチン(英: vaccine[6])という。このワクチンを、人間に接種すると、もとの病気に対しての抗体と免疫記憶を作らせることができるので、病気の予防になる。こうしてワクチンを接種して病気を予防することを予防接種という。

ワクチン療法の元祖は、18世紀なかばの医師ジェンナーによる、牛痘(ぎゅうとう)を利用した、天然痘(てんねんとう)の予防である。

天然痘は、死亡率が高く、ある世紀では、ヨーロッパ全土で100年間あたり6000万人もの人が死亡したとも言われている。天然痘はウイルスであることが、現在では知られている。

牛痘は牛に感染するが、人間にも感染する。人間に感染した場合、天然痘よりも症状は比較的軽い。 当事のヨーロッパで牛痘に感染した人は、天然痘には感染しにくい事が知られており、また牛痘に感染した人は天然痘に感染しても症状が軽い事が知られていた。このような話をジェンナーも聞いたようであり、牛の乳搾りをしていた農夫の女から聞いたらしい。

ジェンナーは、牛痘に感染した牛の膿を人間に接種することで、天然痘を予防する方法を開発した。

さらに19世紀末にパスツールがワクチンの手法を改良し、天然痘のワクチンを改良するとともに、狂犬病のワクチンなどを開発していった。 狂犬病はウイルスである。

現在では、天然痘のDNAおよび牛痘のDNAの解析がされており、天然痘と牛痘とは塩基配列が似ていることが分かっている。

1980年、世界保健機構(WHO)は、天然痘の根絶宣言を出した。

現在ではインフルエンザの予防にもワクチンが用いられている。インフルエンザには多くの型があり、年によって、流行している型がさまざまである。流行している型とは他の型のワクチンを接種しても、効果が無いのが普通である。

インフルエンザの感染は、鳥やブタやウマなどにも感染するのであり、けっしてヒトだけに感染するのではない。

インフルエンザはウイルスであり、細菌ではない。

インフルエンザのワクチンは、ニワトリの卵(鶏卵)の中で、インフルエンザウイルスを培養させた後、これを薬品処理して無毒化したものをワクチンとしている。このように薬品などで病原体を殺してあるワクチンを不活化ワクチンという。インフルエンザワクチンは不活化ワクチンである。いっぽう、結核の予防に用いられるBCGワクチンは、生きた弱毒結核菌である。BCGのように生きたワクチンを生ワクチンという。

1918年に世界的に流行したスペイン風邪も、インフルエンザである。

インフルエンザは変異しやすく、ブタなどに感染したインフルエンザが変異して、人間にも感染するようになる場合もある。

血清療法

[編集]

毒ヘビにかまれた場合の治療として、これらのヘビ毒に対応した血清の注射が用いられている。

事前に、ウマやウサギなどの動物に、弱毒化した病原体や、弱毒化した毒素などを投与し、その抗体を作らせる。その動物の血液の中には、抗体が多量に含まれることになる。血液を採取し、そして血球やフィブリンなどを分離し、血清を回収すると、その血清の中に抗体が含まれている。

このように血清をもちいた治療法を血清療法(けっせいりょうほう)という。血清療法は、免疫記憶は作らないので、予防には役立たない。予防ではなく治療のために血清療法を行う。

ヘビ毒以外には、破傷風(はしょうふう)やジフテリアなどの治療にも血清が用いられる。

血清療法は、1890年ごろ、北里柴三郎が開発した。

アレルギー

[編集]抗原抗体反応が過剰に起こることをアレルギー(allergy)と呼ぶ。スギ花粉などが原因で起きる花粉症もアレルギーの一つである。

アレルギーを引き起こす抗原をアレルゲン(allergen)と呼ぶ。

アレルギーによって、じんましんが起きるきともある。

ヒトによっては卵やソバやピーナッツなどの食品もアレルゲンになりうる。、

ダニやホコリなどもアレルゲンになりうる。

抗原抗体反応によって、呼吸困難や血圧低下などの強い症状が起きる場合もあり、または全身に炎症などの症状が現れたりする場合もあり、このような現象をアナフィラキシーという。

(つまり、アレルギー反応によって、呼吸困難や血圧低下などの強い症状が起きる場合や、または全身に炎症などの症状が現れたりする場合もあり、このような現象をアナフィラキシーという。)

ハチ毒で、まれにアナフィラキシーが起きる場合がある。ペニシリン(penicillin [7])などの薬剤でもアナフィラキシーが起きる場合がある。

※ 「アナフィラキシー・ショック」(anaphylactic shock)と書いても、正しい。(※ 東京書籍の検定教科書『生物基礎』平成23年検定版、124ページでは「アナフィラキシーショック」の用語で紹介している。)

- また、医学用語でも「アナフィラキシーショック」は使われる。(※ 参考文献: 医学書院『標準生理学 第8版』、657ページ、監修: 小澤 瀞司/福田 康一郎、発行:2015年8月1日。 『標準生理学』にて「アナフィラキシーショック」の用語を利用している。)欧米では薬学書として権威的な「カッツング薬理学」シリーズの『カッツング薬理学 原書第10版』和訳版にも「アナフィラキシ-ショック」という用語がある[8]。どうやら、けっして「アナフィラキシ-ショック」日本独自の造語ではなく、欧米でも「アナフィラキ-ショック」という用語は使われるようである。

※ 「アナフィラキシー」の結果が、血圧低下なのか、それとも炎症なのかの説明が、検定教科書でもハッキリしていない。東京書籍の教科書では、全身の炎症を「アナフィラキシーショック」の症状として説明している。だが実教出版では、血圧低下や呼吸困難を、「アナフィラキシー」の結果としているし、「アナフィラキシーショック」とはアナフィラキシーの重症化した症状だと(実教出版は)説明している。カッツング薬理学を読んでも、「アナフィラキシ-ショック」と「アナフィラキシー」がどう違うのか、あまり明確には書いてないので、高校生は気にしなくて良い[9]。

- 医学などでも、語尾に「ショック」のついてない「アナフィラキシー」という表現もよく使われるので、高校生は「アナフィラキシー」、「アナフィラキシーショック」の両方の言い回しとも覚えておこう。

HIV

[編集]エイズ(後天性免疫不全症候群、AIDS)の原因であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)というウイルスは、ヘルパーT細胞に感染して、ヘルパーT細胞を破壊する。ヘルパーT細胞は免疫をつかさどる細胞である。そのため、エイズ患者の免疫機能が壊れ、さまざまな病原体に感染しやすくなってしまう。エイズ患者ではヘルパーT細胞が壊れているため、B細胞が抗体をつくることが出来ない。

ふつうのヒトでは発病しない弱毒の病原体でも、エイズ患者では免疫機能が無いため発症することもあり、このことを日和見感染(ひよりみ かんせん、opportunistic infection)という。

HIVとは Human Immunodeficiency Virus の略。 AIDSとは Acquired Immune Deficiency Syndrome の略。

HIVの遺伝子は変化をしやすく、そのため抗体を作成しても、遺伝子が変化しているので効果が無く、ワクチンが効かない。開発されているエイズ治療薬は、ウイルスの増加を抑えるだけである。

よって、予防が大事である。

自己免疫疾患

[編集]自己の組織や器官に対して、免疫が働いてしまい、その結果、病気が起きることを自己免疫疾患という。

関節リウマチ(rheumatoid arthritis)、重症筋無力症(myasthenia gravis)は自己免疫疾患である。I型糖尿病も自己免疫疾患である。

- (※ ほぼ範囲外?)甲状腺ホルモンの分泌過剰の病気であるバセドウ病(Basedow's Disease)の原因は、おそらく自己免疫疾患という説が有力である。書籍によってはバセドウ病は自己免疫疾患だと断定している。

- 自己免疫疾患で、自己の甲状腺刺激ホルモンに対して抗体が作られてしまい、その抗体が甲状腺刺激ホルモンと似た作用を示し、抗体が甲状腺の受容体と結合して甲状腺ホルモンが過剰に分泌される、という仕組みがバセドウ病の原因として有力である。

- バセドウ病の症状では、眼球が突出するという症状がある。

(※ 範囲外)その他の発展事項について

[編集]脳の話

[編集]受験研究社の参考書が、記憶の長期記憶と短期記憶をあげている。

高校では、アメフラシなど軟体動物の神経などの学習を習いますが、しかし、ホニュウ類等の高等動物の記憶までは、生物の検定教科書では習いません。

なお、大学レベルの生物学の教科書や、あるいは心理学の教科書などに、ほ乳類など高等な動物の記憶のメカニズムの理論があるでしょう。

脚注

[編集]- ^ 『血球ヘモグロビンの進化;ヒトはなぜ核を捨てたのか』, 東邦大学医療センター佐倉病院 ,

- ^ 小林芳郎 ほか著『第4版 スタンダード免疫学』、丸善出版、平成25年3月30日、P.135

- ^ 小林芳郎 ほか著『第4版 スタンダード免疫学』、丸善出版、平成25年3月30日、P.137

- ^ 小林芳郎 ほか著『第4版 スタンダード免疫学』、丸善出版、平成25年3月30日、P.135

- ^ 小林芳郎 ほか著『第4版 スタンダード免疫学』、丸善出版、平成25年3月30日、P.135

- ^ 高等学校外国語科用『Standard Vision Quest English Logic and Expression I』、啓林館、令和3年3月5日検定済、令和3年12月10日発行、P121

- ^ 高等学校学外国語科用『CROWN English Expression II New Edition』、三省堂、2022年3月30日 発行、P56

- ^ Bertram G.Katzung 著、柳沢輝行ほか訳『カッツング薬理学 原書第10版』、丸善株式会社、平成21年3月25日 発行、P136

- ^ Bertram G.Katzung 著、柳沢輝行ほか訳『カッツング薬理学 原書第10版』、丸善株式会社、平成21年3月25日 発行、P136