中学校社会 歴史/中国文明

課題

[編集]大陸の文明にはどのような特徴があるのだろか。

文明は時代によってどのように変化したのだろうか。

中国文明

[編集]東アジアでは、中国にある

黄河の流域では、水や肥えた土などを元に畑作が行われ、アワやキビ、ヒエなどの農産物が作られました。同じころ、長江の流域でも、稲作が行われ始めました。

農業により、食料が増えたことで、人口も増えた。磨製石器などの石器や、土器なども生産されていました。

紀元前1600年ごろから、黄河や長江の流域の土地には、都市や国家も形成されていきました。

中国で青銅器を生産しだしたのは、紀元前1600年より以降だと考えられています。中国でも紀元前3000年ごろのものと思われる青銅器も見つかっていますが、これらはメソポタミアなどの先進文明の地域から交易などによって中国に持ち込まれたものだろうと考えられています。

殷 の王朝

[編集]

紀元前1600年ごろに、いくつもの国をまとめた

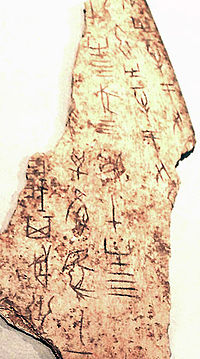

甲骨 と甲骨文字

この殷は占いを重んじる政治を行いました。亀の甲などを焼くと、ひび割れができますが、このヒビ割れの方向をもとに、殷は政治の占いをしていたことが分かっています。

そして、占いの結果を亀の甲や牛の骨にきざんだものが甲骨文字です。この甲骨文字が後の時代の漢字のもとになっています。

青銅器

この時代に

- ※

青銅 とは、銅 と すず との合金。青銅器とは、青銅で作られた器具。

青銅器は貴重品なので、王族や宗教的な儀式などで使われました。

周 の王朝

[編集]

周の力は紀元前8世紀ごろから弱まり、中国全土が多くの国に分かれて争うようになります。

紀元前8世紀~紀元前3世紀ごろまで続いた争いの時代を春秋・戦国時代といいます。

紀元前8世紀ごろから、鉄製の道具が普及しはじめ、やがて農具や武器などに鉄が使われるようになります。鉄製の農具が普及したことで、農業は発達しました。

戦乱が長く続いたことやそれぞれの国が強力な国となるために、理想的な政治のありかたを考える思想家が多くあらわれました。

このような思想が受け入れられた背景として、この春秋・戦国時代は、反逆や戦乱などが絶えない時代でもありました。

孔子の教えを

秦 の時代

[編集]

始皇帝の墓から、東に約1.5kmほど離れた場所にある。

世界遺産になっています。

紀元前3世紀である紀元前221年に、

秦は、北方の異民族の侵入を防ぐため、

また、それまで中国の各地方によって異なっていた貨幣や文字、長さ・重さ・体積 などの制度も統一しました。

しかし、始皇帝の死後、各地で反乱があいつぎ、秦の統一後から、わずか15年ばかりで、秦は滅びます。

-

秦の時代に同じものを使っていたと思われる、のちの

漢 の時代の貨幣。 -

万里 の長城 。現代の万里の長城は、のちの時代の明 の時代に修復された物です。

世界遺産になりました。

漢 の時代

[編集]

紀元前202年、秦にかわって、

漢は勢力を広げ、

漢の時代に、

- シルクロード

商業では、西アジアと中国の交易もさかんになった。のちの時代に、この貿易の経路がシルクロード(英語:Silk Road)といわれるようになります。「シルクロード」の意味は「

中国からは、