中学校美術/美術2・3上

浮世絵と西洋美術の関係

[編集]- ゴッホ(フィンセント・ファン・ゴッホ、Vincent Willem van Gogh)

-

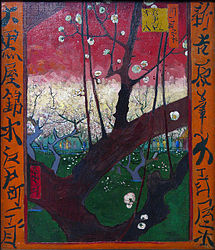

「ジャポネズリー:梅の開花(歌川広重を模して)」 1887年9月-10月、パリ。油彩、キャンパス、55×46 cm。ゴッホ美術館。

-

「タンギー爺さん」 1887年、パリ。油彩、キャンバス、92.0×75.0 cm。ロダン美術館 (パリ)。

-

歌川広重の錦絵とゴッホの模写

左が歌川広重『大橋あたけの夕立』。右がゴッホの模写作『雨の大橋』。

なお、日本画が欧米などに与えた影響のことを「ジャポニズム」という。

(※ 参考: 範囲外? )ゴッホのほか、モネやドガなど「印象派」の画家も「ジャポニズム」の影響を受けたことで有名です。(※ 東京書籍が、中学社会科の歴史の検定教科書(令和3年予定本)でコラム欄で「モネ」や「ドガ」などの「印象派」が「ジャポニズム」だと説明しているが、内容的に美術でも紹介したほうが良いだろうから、wikibooks中学美術にも記載。「印象派」の用語も中学歴史コラムにあり。)

西洋画家

[編集]- フェルメール(ヨハネス・フェルメール、Johannes Vermeer)

-

『デルフトの展望』 ヨハネス・フェルメール 1660年ころ、油彩

抽象芸術

[編集]- ダリ (サルバトール・ダリ、Salvador Dalí)

- (※編集者への注意: この芸術家は死去後70年を経ていないので、作品はパブリックドメインにありません。その作品を写した写真やスキャン画像をウィキペディアにアップロードしないでください。)

ダリ作品『記憶の固執』(きおくのこしつ)を外部のネット検索エンジンで画像検索してください。

- ピカソ (パブロ・ピカソ、Pablo Picasso)

『ゲルニカ』(外部リンク)『ゲルニカ』の画像 第二次世界大戦での、ナチス・ドイツによる侵略を批判する意図で描かれた絵画。

- ルネ・マグリット(René François Ghislain Magritte)

- (※編集者への注意: この芸術家は死去後70年を経ていないので、作品はパブリックドメインにありません。その作品を写した写真やスキャン画像をウィキペディアにアップロードしないでください。)

錯視や錯覚の利用

[編集]-

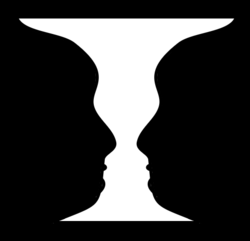

ルビンの つぼ。

白い壷(つぼ)にも見えるし、あるいは、向かいあった人の顔の影にも見える。

- エッシャー(マウリッツ・コルネリス・エッシャー Maurits Cornelis Escher)

- (※編集者への注意: この芸術家は死去後70年を経ていないので、作品はパブリックドメインにありません。その作品を写した写真やスキャン画像をウィキペディアにアップロードしないでください。)

-

エッシャー的透視法で描かれた立方体。「ネッカーの立方体」を応用している。]]

-

エッシャー的透視法で描かれた滝

-

上昇と下降の手法を用いた階段(→ペンローズの階段)

ポスターイラスト

[編集]- ※ wikibooksでは『中学校美術/美術2・3下』でも近代画家のポスターイラストを紹介している。

立体造形

[編集]プロダクト・デザイン

[編集]-

いす。ミヒャエル・トーネットの作品。 「214」として知られているコンサムスツール(Konsumstuhl Nr.14 1859年作)

- ※ 中学教科書だか高校教科書だかは編集者が確認していないのですが、たとえば掃除機などの家電の外観や、新幹線などの工業製品の外観を、美術的な観点からデザインする職業の人もいます。中学または高校の美術教科書に、そういった作品が載っているとの情報もあります[1]。こういう工業製品の外観をデザインする仕事を世間では「工業デザイン」と言います。こういうのも美術の範囲です。そのほか、安藤忠雄(あんどう ただお)の「表参道ヒルズ」などの建築作品も、中高の美術教科書にあります。

- ※ イスの美術品について、中高の教科書でどこまで説明するかは知らないですが、日本の美大での美術教育で有名な話として、美大性に対するプロダクトデザインの実習科目の試験としてイスを作らせる場合は、当然ですが実際に教員がイスとして座ってみても壊れないかも提出されたイスに教員が座ってみてテストします。しばしば、こわれてしまうイスが美大性から提出される事もあるようです。イスが壊れたら当然ですが、その科目は不合格です。

ある私立の小学校では、木製の椅子を作る際、試作品として10分の1のミニチュアを先につくって、強度など確認しています[2]。

いきなり本物の実物大のイスを作ると、木材の消費量が多いし、設計ミスをしたときの損失が多くなってしまって大変です。こういう場合はまずミニチュアを作りましょう。

なお、さすがに子供だけでイスを作るのは無理なので、林業の業者や、学校の先生がところどころ手伝ったりしています。木材の伐採は業者の仕事。子供の仕事は、設計と、組み立て・塗装などです。

実際のミニチュアの椅子だと、ネジやクギなどサイズが合わないので、ミニチュアで成功したからといって、必ずしも実物大で成功するとは限りません。ですが、ミニチュアですら失敗するデザインは、実物大にしたら確実に失敗します。

なので、大きなものを作る場合は、まずはミニチュアで成功するかを確認しましょう。

美術史

[編集]日本の伝統工芸・伝統美術

[編集]- ※ wikibooksでは『中学校美術/美術2・3下』で日本の伝統工芸などを紹介している。

水墨画

[編集]-

秋冬山水図・冬景図、雪舟、(東京国立博物館)

- ※ wikibooksでは『中学校美術/美術2・3下』でも近代の水墨風の絵画を紹介している。

カメラ・写真の技法

[編集]レンズの焦点距離による違い

[編集]- 広角(こうかく、wide angle)

焦点距離が近く、広い範囲の角度を写せる。

- 望遠 (telephoto)

焦点距離が長く、遠くを写すのに適する。

広角レンズと望遠レンズは異なる形状のため、同じレンズでは両方は撮影できないのが普通。

- ※ 業界によってレンズの焦点距離の「標準」の基準が違い、「標準レンズ」とは50mmなのか35mmなのかが違う。なので、もし仕事の文書で、レンズの望遠/標準/広角を指定するときは、具体的に何ミリのレンズなのかも指定しよう。たとえば「このシーンでは広角で24mm、あのシーンでは標準レンズで50mm」のように。

![エッシャー的透視法で描かれた立方体。「ネッカーの立方体」を応用している。]]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Onm_kubus2.png/250px-Onm_kubus2.png)