高等学校数学II では複素数についての基本的なことがらを学習した。この章では、複素数を平面上に図示するために複素数平面を新たに導入し、それを用いてより複素数に関する知識と理解を深めていく。なお、高等学校数学B のベクトルを学習していることが望ましい。

複素数平面上の3+2i 複素数平面上の複素数の表示 高等学校数学II では、複素数についての基礎を学んだ。虚数単位iを

i

2

=

−

1

{\displaystyle i^{2}=-1}

a 、b を実数として

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

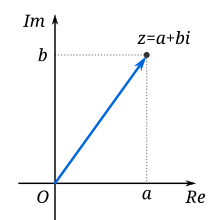

で表される数z を複素数と呼んだ。実数は数直線上の点として平面上(より正確には直線上)に図示することができたが、では複素数を平面上に図示することはできるだろうか。

この複素数

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

a を実部、b を虚部と言った。複素数は実部、虚部をなす2つの実数の組によって定めることができるため、複素数は2実数の組をひとまとめとして扱っているものと考えることができる。そこで、2実数の組を図示するために使っていた座標平面の考えを利用する。座標平面におけるx を実部、y を虚部と考え、複素数

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

a , b )に対応付ける。このようにすれば、ある複素数を平面上に図示することができる。

複素数平面は、いままで考えてきた座標平面においてx 軸を実軸 (Re)、y 軸を虚軸 (Im)と呼び、点(a , b )を複素数

a

+

b

i

{\displaystyle a+bi}

i を複素数平面上に表したものである。

高等学校数学B では平面ベクトルを学習し、そこでは座標平面上の点(a , b )を表すために、位置ベクトル

r

→

=

(

a

,

b

)

{\displaystyle {\vec {r}}=(a,b)}

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

以下、a , b , c , d は実数、z , w は複素数を表すものとする。

複素数の演算と、その複素数平面上での振る舞いを見ていくことにする。2つの複素数

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

w

=

c

+

d

i

{\displaystyle w=c+di}

z

+

w

{\displaystyle z+w}

z

+

w

=

(

a

+

c

)

+

(

b

+

d

)

i

{\displaystyle z+w=(a+c)+(b+d)i}

で与えられた。すなわち2複素数の和は、それぞれの実部同士の和が実部となり、虚部同士の和が虚部となる複素数である。複素数平面上では、複素数を表す2つのベクトルの和として複素数の和を考えることができる。

複素数の和 また、複素数の差

z

−

w

{\displaystyle z-w}

z

−

w

=

(

a

−

c

)

+

(

b

−

d

)

i

{\displaystyle z-w=(a-c)+(b-d)i}

で与えられた。複素数の和のときと同様に、複素数平面上では複素数を表す2つのベクトルの差として複素数の差を考えることができる。

複素数の実数倍

c

z

{\displaystyle cz}

c

z

=

c

a

+

c

b

i

{\displaystyle cz=ca+cbi}

で与えられた。複素数の実数倍は、その複素数の実部と虚部をそれぞれ実数倍した複素数である。複素数平面上では、複素数を表すベクトルの実数倍として複素数の実数倍を考えることができる。

複素数の絶対値と偏角 実数の絶対値は、数直線上における原点からの距離として表すことができた。同様に、複素数の絶対値|z |も、複素数平面上での原点からの距離r 、あるいは複素数を表すベクトルの大きさr として表すことができる。すなわち、複素数

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

z | = r は、

|

z

|

=

|

a

+

b

i

|

=

r

=

a

2

+

b

2

{\displaystyle |z|=|a+bi|=r={\sqrt {a^{2}+b^{2}}}}

複素数は複素数平面上のベクトルとして表示することができた。このベクトルと、実軸の正の向きとのなす角φを偏角 と呼び、argz と表す。すなわち、右図のような0でない複素数

a

+

b

i

{\displaystyle a+bi}

arg

z

=

ϕ

{\displaystyle \arg z=\phi }

であって、φは

tan

ϕ

=

b

a

,

cos

ϕ

=

a

r

,

sin

ϕ

=

b

r

{\displaystyle \tan \phi ={\frac {b}{a}},\cos \phi ={\frac {a}{r}},\sin \phi ={\frac {b}{r}}}

を満たす。

偏角は一般角を用いることができる。すなわち、例えば複素数

1

+

i

{\displaystyle 1+i}

arg

(

1

+

i

)

=

π

4

+

2

n

π

,

(

n

=

0

,

±

1

,

±

2

,

⋯

)

{\displaystyle \arg(1+i)={\frac {\pi }{4}}+2n\pi ,\quad (n=0,\pm 1,\pm 2,\cdots )}

である。このように、一般には1つの複素数についてその偏角は無数に存在しうる。また、実数0の偏角は任意の実数とする。しかし、多くの場合は偏角を1回転の中に制限して、

0

≤

ϕ

<

2

π

{\displaystyle 0\leq \phi <2\pi }

とすることが多い。これを偏角の主値 といい、複素数z の偏角の主値をArg z と大文字で始めて表す。

これより、複素数

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

r と(一般角の)偏角φのみを用いて

z

=

a

+

b

i

=

r

(

cos

ϕ

+

i

sin

ϕ

)

{\displaystyle z=a+bi=r(\cos \phi +i\sin \phi )}

と書き表すことができる。このような絶対値と偏角による複素数の表し方を、複素数の極形式 という。これは極座標平面に対応する考え方である。

複素数の積 2つの複素数z , w の積と商を極形式を用いて考える。z , w の絶対値をそれぞれ

r

1

,

r

2

{\displaystyle r_{1},r_{2}}

ϕ

1

,

ϕ

2

{\displaystyle \phi _{1},\phi _{2}}

z

=

r

1

(

cos

ϕ

1

+

i

sin

ϕ

1

)

{\displaystyle z=r_{1}(\cos \phi _{1}+i\sin \phi _{1})}

w

=

r

2

(

cos

ϕ

2

+

i

sin

ϕ

2

)

{\displaystyle w=r_{2}(\cos \phi _{2}+i\sin \phi _{2})}

と書くことができる。この2つの複素数z , w の積zw は、

z

w

=

r

1

(

cos

ϕ

1

+

i

sin

ϕ

1

)

⋅

r

2

(

cos

ϕ

2

+

i

sin

ϕ

2

)

=

r

1

r

2

{

(

cos

ϕ

1

cos

ϕ

2

−

sin

ϕ

1

sin

ϕ

2

)

+

i

(

sin

ϕ

1

cos

ϕ

2

+

cos

ϕ

1

sin

ϕ

2

)

}

=

r

1

r

2

{

cos

(

ϕ

1

+

ϕ

2

)

+

i

sin

(

ϕ

1

+

ϕ

2

)

}

{\displaystyle {\begin{aligned}zw&=r_{1}(\cos \phi _{1}+i\sin \phi _{1})\cdot r_{2}(\cos \phi _{2}+i\sin \phi _{2})\\&=r_{1}r_{2}\{(\cos \phi _{1}\cos \phi _{2}-\sin \phi _{1}\sin \phi _{2})+i(\sin \phi _{1}\cos \phi _{2}+\cos \phi _{1}\sin \phi _{2})\}\\&=r_{1}r_{2}\{\cos(\phi _{1}+\phi _{2})+i\sin(\phi _{1}+\phi _{2})\}\\\end{aligned}}}

である。これは、絶対値が

r

1

r

2

{\displaystyle r_{1}r_{2}}

ϕ

1

+

ϕ

2

{\displaystyle \phi _{1}+\phi _{2}}

この複素数の積は、複素数平面上では右図のように考えることができる。複素数z , w を表すベクトルの大きさの積を大きさとし、さらにベクトルw をベクトルz の偏角だけ原点のまわりに回転させた方向のベクトルを、複素数の積zw と定める。このとき、2本のベクトル1, z のなす三角形と、ベクトルw , zw のなす三角形は相似になる。このことから、複素数平面上での複素数の積は、三角形の相似回転で表現できることがわかる。

このことから、ある複素数をi 倍するということについて考える。上の例で

w

=

i

=

0

+

1

i

{\displaystyle w=i=0+1i}

r

2

=

1

{\displaystyle r_{2}=1}

ϕ

2

=

π

2

+

2

n

π

{\displaystyle \phi _{2}={\frac {\pi }{2}}+2n\pi }

n は整数)であるから、ある複素数z のi 倍は、

z

⋅

i

=

r

1

{

cos

(

ϕ

1

+

π

2

+

2

n

π

)

+

i

sin

(

ϕ

1

+

π

2

+

2

n

π

)

}

=

r

1

{

cos

(

ϕ

1

+

π

2

)

+

i

sin

(

ϕ

1

+

π

2

)

}

{\displaystyle {\begin{aligned}z\cdot i&=r_{1}\{\cos(\phi _{1}+{\frac {\pi }{2}}+2n\pi )+i\sin(\phi _{1}+{\frac {\pi }{2}}+2n\pi )\}\\&=r_{1}\{\cos(\phi _{1}+{\frac {\pi }{2}})+i\sin(\phi _{1}+{\frac {\pi }{2}})\}\\\end{aligned}}}

となる。これは、複素数z と絶対値が同じで、偏角が

π

2

{\displaystyle {\frac {\pi }{2}}}

i 倍とは、複素数平面上では複素数を表すベクトルの原点を中心とした

π

2

{\displaystyle {\frac {\pi }{2}}}

では、複素数の商はどうだろうか。上の2つの複素数z , w が、実数a , b , c , d によって

z

=

a

+

b

i

=

r

1

(

cos

ϕ

1

+

i

sin

ϕ

1

)

{\displaystyle z=a+bi=r_{1}(\cos \phi _{1}+i\sin \phi _{1})}

w

=

c

+

d

i

=

r

2

(

cos

ϕ

2

+

i

sin

ϕ

2

)

{\displaystyle w=c+di=r_{2}(\cos \phi _{2}+i\sin \phi _{2})}

と表されているとき、複素数の商

z

w

{\displaystyle {\frac {z}{w}}}

z

w

=

z

w

¯

w

w

¯

{\displaystyle {\frac {z}{w}}={\frac {z{\overline {w}}}{w{\overline {w}}}}}

である。ここで、共役複素数について復習しておくことにする。

複素数平面上での共役複素数 ある複素数z が実数a , b により

z

=

a

+

b

i

{\displaystyle z=a+bi}

共役 な複素数

z

¯

{\displaystyle {\overline {z}}}

z

¯

=

a

−

b

i

{\displaystyle {\overline {z}}=a-bi}

で与えられる複素数のことである。実部はそのままに、虚部の正負を逆にした複素数と言える。これは、複素数平面上では、実軸に対して対称な点に対応する。また、共役複素数の大きさは、元の複素数の大きさに等しく、偏角の正負が逆になる。すなわち、

|

z

¯

|

=

|

z

|

{\displaystyle |{\overline {z}}|=|z|}

arg

z

¯

=

−

arg

z

{\displaystyle \arg {\overline {z}}=-\arg z}

また、

z

¯

{\displaystyle {\overline {z}}}

z

¯

¯

{\displaystyle {\overline {\overline {z}}}}

z に等しい。

z

¯

¯

=

z

{\displaystyle {\overline {\overline {z}}}=z}

ここで、互いに共役な複素数の積

z

z

¯

{\displaystyle z{\overline {z}}}

z

z

¯

=

(

a

+

b

i

)

(

a

−

b

i

)

=

a

2

+

b

2

=

|

z

|

2

{\displaystyle z{\overline {z}}=(a+bi)(a-bi)=a^{2}+b^{2}=|z|^{2}}

であるから、複素数の大きさ|z |は、

|

z

|

=

z

z

¯

{\displaystyle |z|={\sqrt {z{\overline {z}}}}}

と考えることもできる。

以上のことから、複素数の商は次のように計算することができる。

z

w

=

z

w

¯

w

w

¯

=

z

w

¯

|

w

|

2

{\displaystyle {\begin{aligned}{\frac {z}{w}}&={\frac {z{\overline {w}}}{w{\overline {w}}}}\\&={\frac {z{\overline {w}}}{|w|^{2}}}\\\end{aligned}}}

すなわち、2つの複素数z ,

w

¯

{\displaystyle {\overline {w}}}

1

|

w

|

2

{\displaystyle {\frac {1}{|w|^{2}}}}

定理x.x (ド・モアブルの定理)

n を0以上の整数とすると、次の等式が成り立つ。

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

n

=

cos

n

θ

+

i

sin

n

θ

{\displaystyle (\cos \theta +i\sin \theta )^{n}=\cos n\theta +i\sin n\theta }

この定理は、次のように理解することもできる。

cos

θ

+

i

sin

θ

{\displaystyle \cos \theta +i\sin \theta }

θ

{\displaystyle \theta }

n 回かけることを意味している。ところで2つの複素数の複素数の積 は、複素数の絶対値どうしの積が絶対値となり、複素数の偏角の和が偏角となるような複素数であった。したがって

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

2

{\displaystyle (\cos \theta +i\sin \theta )^{2}}

θ

{\displaystyle \theta }

2

θ

{\displaystyle 2\theta }

cos

2

θ

+

i

sin

2

θ

{\displaystyle \cos 2\theta +i\sin 2\theta }

同様に考えれば、

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

n

{\displaystyle (\cos \theta +i\sin \theta )^{n}}

θ

{\displaystyle \theta }

n 回かけることであるから、その積は絶対値が1で偏角が

n

θ

{\displaystyle n\theta }

複素数平面上でみると、

cos

θ

+

i

sin

θ

{\displaystyle \cos \theta +i\sin \theta }

θ

{\displaystyle \theta }

θ

{\displaystyle \theta }

θ

{\displaystyle \theta }

先に導いたド・モアブルの定理を用いて、二項方程式を解くことを考える。二項方程式とは、

z

n

=

a

{\displaystyle z^{n}=a}

a は実数)の形の方程式である。ここでは

a

>

0

{\displaystyle a>0}

複素数は、その絶対値 r と偏角

θ

{\displaystyle \theta }

z

=

r

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

{\displaystyle z=r(\cos \theta +i\sin \theta )}

の形で表すことができた。この式を上の二項方程式へ代入すれば、

r

n

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

n

=

a

{\displaystyle r^{n}(\cos \theta +i\sin \theta )^{n}=a}

となり、この方程式を解くことは、これを満たす r と

θ

{\displaystyle \theta }

θ

{\displaystyle \theta }

0

≤

θ

<

2

π

{\displaystyle 0\leq \theta <2\pi }

の範囲で考える。

ところでこの式の左辺は、ド・モアブルの定理を用いて、

r

n

(

cos

θ

+

i

sin

θ

)

n

=

r

n

(

cos

n

θ

+

i

sin

n

θ

)

{\displaystyle r^{n}(\cos \theta +i\sin \theta )^{n}=r^{n}(\cos n\theta +i\sin n\theta )}

となる。ところで右辺は正の実数であるから、複素数平面上では正の実軸上にあるので、その絶対値と偏角は、

|

a

|

=

a

{\displaystyle |a|=a}

arg

a

=

2

k

π

{\displaystyle \arg a=2k\pi }

k は整数)である。偏角は一般角で考えていることに注意する。これより、この二項方程式は

r

n

(

cos

n

θ

+

i

sin

n

θ

)

=

a

(

cos

0

+

i

sin

0

)

=

a

+

0

i

{\displaystyle r^{n}(\cos n\theta +i\sin n\theta )=a(\cos 0+i\sin 0)=a+0i}

と書き換えることができる。ここで実部と虚部とを比較することによって解を求めることもできるが、ここでは複素数の絶対値と偏角を比較することによって解を求めることにする。

まず偏角について、左辺の偏角は

n

θ

{\displaystyle n\theta }

2

k

π

{\displaystyle 2k\pi }

θ

=

2

k

n

π

=

k

n

⋅

2

π

{\displaystyle \theta ={\frac {2k}{n}}\pi ={\frac {k}{n}}\cdot 2\pi }

である。いま、

0

≤

θ

<

2

π

{\displaystyle 0\leq \theta <2\pi }

k は

k

=

0

,

1

,

⋯

,

n

−

1

{\displaystyle k=0,1,\cdots ,n-1}

n 個の整数が入る。この偏角は、一周を n 等分した角を表している。

次に絶対値については、

r

n

=

a

{\displaystyle r^{n}=a}

であるから、実数なので

r

=

a

n

{\displaystyle r={\sqrt[{n}]{a}}}

と求めることができる。

したがって、この二項方程式の解は、

z

=

a

n

(

cos

2

k

n

π

+

i

sin

2

k

n

π

)

{\displaystyle z={\sqrt[{n}]{a}}\left(\cos {\frac {2k}{n}}\pi +i\sin {\frac {2k}{n}}\pi \right)}

となる。

特に

a

=

1

{\displaystyle a=1}

r

=

1

{\displaystyle r=1}

n 等分するように解が配置される。したがって、例えば

n

=

3

{\displaystyle n=3}

1の3乗根 これは、数学IIで学習した1の3乗根である。複素数平面上で解の3点を結ぶと、単位円に内接するような正三角形となる。同様に、1の n 乗根は複素数平面上で単位円に内接する正 n 角形を作る。下図は

n

=

6

{\displaystyle n=6}

1の6乗根

![{\displaystyle r={\sqrt[{n}]{a}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/83cdaf43e3692af9986a800881bfce008c603c84)

![{\displaystyle z={\sqrt[{n}]{a}}\left(\cos {\frac {2k}{n}}\pi +i\sin {\frac {2k}{n}}\pi \right)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4ec9789e8aa52ee1dba4e1532ce8e84337ae1e47)