小学校理科/6学年

6年生の理科で学ぶ分野は、5年生までと比べて、より高度で難解な内容が多くなります。さらに、実験方法もより複雑であり、誤った手順を取ると非常に危険です。そのため、実験方法については、学校の教科書や授業を参考にすることをお勧めします。

小学生で学校の教科書を持っている場合は、まずはそれを読んでみてください。また、5年生以下の生徒の方は、上述の理由から、自分の学年に応じた内容から学ぶことをおすすめします。

物の燃え方

[編集]物の燃え方と空気

[編集]

- ※ この分野では、物を燃やすときの仕組みについて説明します。キケンですので、家庭では、けっして実験しないでください。燃やす実験については、学校の理科の授業で、行ってください。

学校で、ものを燃やす実験をするときは、

- ※注意 物を燃やす実験のとき、火のちかくには、紙などの燃えやすい物を、置いてはいけません。

ろうそくや木、紙などが燃える時について学習しましょう。

燃え続ける場合。

-

ろうそくの実験。消える場合。ふたが半開き。

ふたが開いていても、口がせまいと、空気があまり入ってこないので、火は消える。 -

ろうそくの燃え方の実験。ねん土に

穴 を開け、口が半開きの場合。集気びんの底は無い。燃え続ける。

-

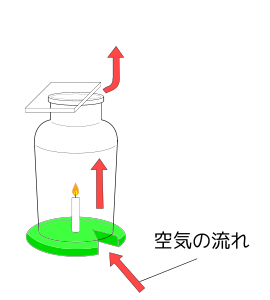

ろうそくを燃やす理科実験での、空気の流れの説明図。

-

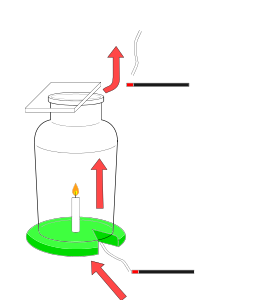

空気の流れの向きを調べるには、

線香 を近づけて、けむりの向きから、流れの向きが分かる。びんの下から、煙が入る。びんの上に近づけると、そのまま上に煙は上がっていく。このことから、びんの中の空気は、上に流れている事が分かる。

炭素が燃えるときには、空気中の

二酸化炭素は、物をもやすことが出来ません。

右の図のように、びん に ふた をしてしまうと、酸素は燃えるのに使われて二酸化炭素に変わってしまいます。酸素がなくなるまでは、燃え続けますが、びんの中の酸素はなくなってしまいます。そして酸素がないので、燃え続けることが出来ずに、火は消えてしまいます。

びん に ふた をしなければ、びんの口から、空気がいっぱい入ってくるので、空気中の酸素も入ってくるので、ろうそくは燃え続けることが出来ます。

炭素をふくんでいいない物質でも、燃えることがあります。鉄からつくられたスチールウールは炭素を、ふくんでいません。スチールウールは、火をつけると、燃えます。なお、ロウソクは、炭素をふくんでいます。

燃えるとは、燃える側の物質どうしの結びつきが切れて、かわりに 酸素 と くっつく ことです。

物が燃えると、酸素と くっついて 高温を発するため、熱によって、燃える側の物質が分解しやすくなり、ますます酸素と元の物質とがくっつきやすくなります。

木や紙が燃えるときなどのように、炭素と酸素が反応して燃えると、二酸化炭素が できます。

いっぽう、スチールウール(鉄)を燃やすと酸素はできません。

空気とものの燃え方

[編集]物が燃えるには、

ろうそくが燃えると、

空気中には、酸素が、気体で、ふくまれています。

空気には、ちっ素という気体が多くふくまれています。残りのほとんどは

空気中の二酸化炭素の割合は、0.04パーセントと、とても小さいです。

ちなみに、他にもアルゴンという気体などもふくまれます。

酸素が少なくなると、ものは燃えません。

なので、燃えているものを

燃えてるものに、酸素だけの気体を送ると、とても、はげしく光を出して燃えます。火花を発するぐらい、はげしく燃えます。

酸素は、ほかの物質と反応すると、はげしく燃えます。ですが、じつは、酸素そのものだけでは、燃えません。

酸素が燃えるには、他の物質が、必要になります。

ものが燃えたあとの空気

[編集]ろうそくが燃えたあとの空気には、二酸化炭素が多くふくまれています。二酸化炭素がふくまれているかどうかは、

酸素のつくりかた

[編集]

実験で、酸素を作るには、

オキシドール ということもあります。

くわしい実験のしかたについては、教科書や市販の参考書などを、参照してください。

「ろうと」や三角フラスコと、開閉のできる「コック」などが必要です。

実験スタンドも必要です。文字だけで説明しても、わかりづらいと思うので、詳しくは、教科書や市販の参考書などを参照してください。

なお、反応で、はじめに出てきた気体にはフラスコ内の空気が混じっているので、はじめの気体は集めないようにします。

二酸化炭素のつくりかた

[編集]

- 作り方の一例

- 石灰石(せっかいせき)に、うすい塩酸をくわえると、二酸化炭素が発生すします。なお、石灰石のかわりに、貝がらや

卵 のから、大理石 やチョークを用いても良い。

植物のからだのはたらき

[編集]植物がどのようにして養分を作っていき、水を取り入れていくかを学びます。

葉と日光

[編集]

葉の

植物は気孔から、二酸化炭素を取り入れ、日光による光のエネルギーを利用して、 デンプン という栄養をつくっています。このことを

- 二酸化炭素 + 水 (+ 光) → デンプン + 酸素

光合成の反応が行われる場所は、葉に多くある 葉緑体(ようりょくたい) という場所です。この葉緑体の色は、緑色です。だから、植物の葉は、緑色のものが多いのです。

そして、葉の大きさは、日光が当たりやすいように、広い形に、葉は、なっているのです。

また、光合成には、二酸化炭素が必要でしたが、その二酸化炭素は、葉にある気孔から取り入れられます。植物が、空気中の二酸化炭素を、気体のそのままの形で、必要とする場合は、光合成のときだけです。なので、葉から二酸化炭素を取り入れる仕組みは、光合成で必要な分を、取り入れられるので、過不足が無く、植物にとって都合が良いわけです。

植物の葉の配置を、茎の上から見下ろすと、互い違い(たがいちがい)に、なっています。これは日光を、当たりやすくするためです。

植物は、葉でデンプンを作っています。これを確認するには、ヨウ素デンプン反応を利用します。じつは、エチルアルコールをあたためた液体で葉を煮ると、緑色が脱色できるので、脱色します。

- ※禁止事項 理科実験で用いるエチルアルコールを、飲んではいけません。

なお、葉をエチルアルコールで煮る時は、まずビーカーに入れた水を、火で沸かして熱湯にして、その熱湯で、試験管(しけんかん)に入れたエチルアルコールを、60℃から70℃くらいにして熱します。エチルアルコールの沸点は、約80℃なので、これ以上あたためても、葉の脱色には、役立たちません。また、エチルアルコールを沸騰させる必要が、ありません。

- ※注意 この葉の脱色の実験の場合は、けっして、直接、火では、アルコールの入った試験管を、熱しては、いけません。引火や発火の危険があります。

また、試験管の中の液体を温めているときは、試験管の口を、のぞき込んではいけません。もし、試験管の中の液体が急に沸騰すると、熱湯などが吹き出す場合もあり、とてもキケンです。

エチルアルコールに葉緑体が溶けて、葉から、葉緑体が、ぬけます。エチルアルコールの液体は、葉緑体が混ざるので、緑色の液体になります。

なお、エチルアルコールのことをエタノールともいいます。

- ※注意 エチルアルコールとメチルアルコールとは、ちがう物質です。メチルアルコールには毒性があります。メチルアルコールは、アルコールランプなどで用いられます。けっして、まちがえてメチルアルコールで脱色しようとすることが無いように、注意してください。

アルコールランプを用いるときは、ランプ内にメチルアルコールがふくまれているので、注意してください。

- ※注意 ぜったいに、メチルアルコールを飲んではいけません。メチルアルコールを飲むと、最悪の場合、死にます。もし、まちがって、目や口の中にメチルアルコールが入った時には、実験を速やかに中断し、蛇口から出したばかりの水道水で、何回も、洗い流してください。

そのあと、すぐに担当の先生に連絡をして、処置(しょち)の方法を聞いてください。

葉の緑色を脱色してから、ヨウ素液を葉にたらすと、葉のヨウ素液のついた部分が青むらさき色に変色するので、葉にデンプンが存在することが、確認できます。

ちなみに、植物が光合成でデンプンをつくったときに、ついでに酸素もつくられます。

植物にとって、酸素は、光合成でデンプンをつくったときに、ついでにできる副産物(ふくさんぶつ)なのです。

植物は、デンプンを、植物内にためますが、酸素はためません。光合成で出きた酸素は、はきだしてしまいます。

私たち、人間が、すっている酸素は、じつは植物が光合成で、はき出した、酸素です。

人間に限らず、動物が、すっている酸素は、植物が光合成で作った酸素です。

デンプンは水には、溶けにくいです。植物が栄養を運ぶときは、水にとかして運んでいます。水に溶けていないと、運ぶことが出来ません。

いっぽう、糖は、水に溶けやすいです。

植物が、葉で作った糖分(とうぶん)の栄養を、植物の中で運ぶ時は、糖を水にとかして、その糖の水溶液を運んでいます。

この糖が、種子や実に、運ばれていきます。

デンプンの生成の仕組み(葉が日光に当たることで、植物は自分でデンプンを葉で作る、という仕組み)を解明するための実験は、意外と難しい。

たとえば、アルミニウム箔を葉にまいたものにヨウ素液を使う実験だけでは、「日光に養分が含まれているのでは?」という可能性を考える、思慮深い子どもの仮説を、棄却(ききゃく)できない[1]。

なので、授業などでは、思慮深い子どもにも配慮しつつも、しかし最終的には、うまくゴマカシつつ、法則性や用語などを覚えさせるしかない。

授業時間には限りがある。すべての実験は出来ない。

- 植物の呼吸

植物は、酸素をすって、二酸化炭素をはき出す 呼吸(こきゅう)も行っています。

植物の呼吸には、光は、つかいません。昼も夜も、一日中、植物は呼吸を行っています。

植物が呼吸ですいこむ気体と、はきだす気体は、光合成とは逆(ぎゃく)です。(光合成では、昼間のあいだ、二酸化炭素をすって、酸素をはきだしていました。)

植物が呼吸で吸い込む酸素の量よりも、植物が光合成で作り出す酸素の量のほうが多いので、植物は一日全体の合計では、酸素をつくる生物なのです。

葉のつくり

[編集]

葉にある 葉脈(ようみゃく) というスジ状の物は、じつは、水の通り道です。葉脈は、じつは、葉に有る師管や道管です。

葉は、気孔から水蒸気を出しています。この働きを 蒸散(じょうさん) と言います。「蒸発」(じょうはつ)ではなく、「蒸散」(じょうさん)です。なお、蒸発とは、液体の水が水蒸気になることです。

蒸散の存在をたしかめるには、葉にビニール袋をかぶせて、密閉すれば分かります。輪ゴムなどで、ふくろの口を閉じれば大丈夫です。

人のからだ

[編集]人の体のしくみについて学習しましょう。

呼吸

[編集]

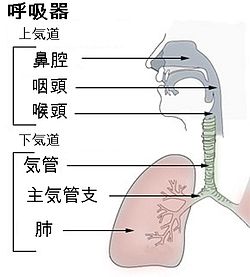

私たち人間は、空気を吸っています。 空気をすって、空気中の酸素を体に取り入れて、二酸化炭素を、はき出しています。 このように、酸素をすって二酸化炭素を吐くことを 呼吸(こきゅう) と言います。

吐き出す空気には、二酸化炭素がふくまれていることを確認するには、石灰水に、ストローなどを使って息を吹き込めば、白くにごることから分かります。 もしくは、ふくろの中に石灰水を入れたふくろに、息を吹き込めば、石灰水が白く、にごります。

人間は、

消化

人間は、口の中が、「つば」で、しめっています。 口の中から出る「つば」を、 だ液といいます。

このだ液には、デンプンを、別のものに変える働きがあります。

人が、食べ物を体に吸収しやすいように、体内で変えることを 消化(しょうか) と言います。

また、消化をすることができる液体を 消化液(しょうかえき) と言います。だ液も消化液です。

食べ物は、口から食道(しょくどう)を通って、つぎに胃(い)に降りてきて、胃で消化液(しょうかえき)によって細かく分解(ぶんかい)され、つぎに腸(ちょう)で栄養(えいよう)を吸収され、さいごに肛門(こうもん)で便として排出されます。

食べ物が通るこれらの管を、 消化管(しょうかかん) と言います これら、消化に関わる身体の各部を 消化器(しょうかき) と言います。

- 胃(い)

胃(い)では、食べ物のタンパク質を、 胃液(いえき) によって、消化する。タンパク質を消化し、タンパク質から ペプトン という物質へと、分解します。また、食べ物に胃液が混ざります。 胃液の中にふくまれるペプシンという物質が、タンパク質を消化をしています。ペプシンも消化こう素です。ペプシンとアミラーゼは、べつべつの物質です。

- 小腸(しょうちょう)

食べ物は、胃の次には、小腸に、行きます。 小腸では、栄養が吸収されます。また、小腸でも、食べ物の消化は行われます。なお、小腸の中の消化液は、ほかの臓器から出ています。

胃から小腸へつながる、小腸の最初の部分は 十二指腸(じゅうに しちょう) と言います。 そして 肝臓(かんぞう) から出る たん汁(たんじゅう、胆汁) と、 すい臓(すいぞう、膵臓) から出るすい液が、小腸の消化液です。たん汁とすい液とが、十二指腸に流れこんで、食べ物とまざり、消化液の混ざった食べ物が、小腸の中を進みます。

- 大腸(だいちょう)

大腸では、消化は行われません。大腸は、食物の、水分を吸収します。大腸では、栄養は、吸収されません。

血液のはたらき

[編集]血管

[編集]心臓

[編集]

血液の流れは、白い矢印で、かかれている。

心臓は、たえず動いており、血液を動かしています。私たちが、ねている間も、心筋は働きつづけて、心臓は動いています。心臓の大きさはにぎりこぶしくらいです。

そのほかの内蔵

[編集]かん臓

[編集]- グリコーゲンの貯蔵(ちょぞう)

肝臓(かんぞう、肝臓)は、小腸で吸収したブドウ糖を グリコーゲン という炭水化物に、かえる。 グリコーゲンになることで、体内で保存がしやすくなる。体のエネルギーが不足する時は、このグリコーゲンが糖に分解され、体の各部におくられて、エネルギー源になる。

- アンモニアの処理(処理)

タンパク質やアミノ酸が分解されると、そのままではアンモニアという有毒な物質ができてしまう。ほ乳類では、このアンモニアを、肝臓で、毒性のひくい にょう素 (にょうそ、尿素)という物質に変える。尿素は、水に溶ける。なお、最終的に、尿素は、尿(「にょう」・・・オシッコのこと。)とともに、体外へ排出される。尿については、肝臓の他にも、腎臓(じんぞう)が関わる。

- 有毒な物質の分解

血液に入った有毒な物質を分解する。

- 胆汁(たんじゅう)を作る

消化液の 胆汁 (たんじゅう) は、肝臓で作られている。胆汁は、胆のう (たんのう) へ送られ、胆のうから十二指腸へと送られている。胆のうは、肝臓とは別の臓器である。

すい臓

[編集]消化の節で、説明してある。

じん臓

[編集]

KIDNEY(キドニー)が腎臓(じんぞう)のこと。

BLADDER(ブラッダー)が ぼうこう のこと。

じん臓(じんぞう、腎臓)の位置は、体内の背中側の、横隔膜(おうかくまく)の下の、腰(こし)のあたりにある。 じん臓は、血液から、不要な物を、こしとって、血液をきれいにする働きをしている。 尿素も、じん臓で、こしとられる。 こしとられた尿素や不要物は、余分な水分といっしょに、 ぼうこう (膀胱) へと、送られる。このようにして、ぼうこうで、 にょう (尿) が、たまる。

ちなみに、腎臓でこしとられてつくられる尿の量は、最終的には、1日で1リットルくらいの尿として排出する。じん臓では、いったん、1日あたり、なんと160リットル近くも、尿を作る。だが、べつに、この水量のほとんどは排出されず(もし、そんなに多くの水分を体外へ排出したら、死んでしまう)、尿の中にある水分や、ブドウ糖やミネラルなどの栄養を再吸収して、あらためて不要なものだけを排出するので、最終的に、体外へは1日あたり1リットルくらいの尿として排出する。

生き物のつながり

[編集]自然の環境と生物の生活とのつながりについて学習します。

食物連鎖

[編集]

- (しょくもつ れんさ)

自然のニワトリは、こん虫などの小さな虫を食べます。そのニワトリの卵や肉を、私たち人間は、食べます。ニワトリに食べられるような小さな昆虫は、草などの植物を食べています。

- 草 → コン虫 → ニワトリ → 人間

ウシは牧草を食べますが、そのウシの肉を、私たち人間は食べます。あるいは、ウシの牛乳を、私たち人間は、飲みます。

- 牧草 → ウシ → 人間

このように、私たちが食べる動物も、また別の動物や植物などを食べてきています。

人間の食べ物のほかの生き物にも、食べたり、食べられたりは、あります。

バッタを、カエルは食べます。そのカエルを、ヘビが食べます。そのヘビをワシなどの大型の 肉食動物が、食べます。 バッタなどの小さな昆虫は、草などの植物を食べています。

- 草 → バッタ → カエル → ヘビ → ワシ

ヘビを食べる生き物は、ワシのほかにもいて、イタチなどもヘビを食べます。

カマキリも、バッタを食べます。

このように、すべての生き物は、食べる・食べられる の関係をとおして、つながっています。

このような、食べる・食べられる の関係のつながりのことを、

そして、食物連鎖のはじめに食べられる生き物は、植物です。自分で栄養をつくり出すことができる

もし、ある地域で、草がなくなると、草を食べ物にするこん虫もいなくなります。こん虫がいないと、ニワトリの食べ物がなくなってしまいます。ニワトリがいないと、人間は、ニワトリのたまごを食べられません。

川では、ミジンコを、メダカなどの小さい魚が食べます。そのメダカを、もっと大きい魚が食べます。ミジンコは動物です。ミジンコは、川の中にうかんでいる、非常に小さい植物を、たべています。私たち人間の目には見えませんが、そういう小さな植物を、ミジンコが食べています。

川の中でも、食物連鎖で、さいしょに食べられる生き物は、植物なのです。

- とても小さな植物 → ミジンコ → メダカ → おおきな魚

水中の小さな生き物

[編集]

飼育しているメダカは、あたえたエサを食べます。では、自然のメダカは何を食べているのでしょうか。

自然の池や小川の水中には、小さな生物がすんでいます。自然の池や川の小魚が、人間がエサをあげなくても生きていけるのは、このような小さな生物を食べているからです。

- 動物のとくちょうを持つ小さな生き物(動ける)

- 池や川の水にすむもの: ミジンコ、ゾウリムシなど

- 海水にすむもの: カニの子ども、ウミボタルなど

このような小さな生き物のことをプランクトンといいます。 プランクトンには、光合成をする植物性プランクトンと、 光合成をせず、もっと小さな生き物を食べる動物性プランクトンがいます。

-

ゾウリムシ

- 植物のとくちょうを持つ小さな生き物

- 池や川の水にすむもの: アオミドロ、ミカヅキモなど

- 海水にすむもの: クモノスケイソウ、ツノモなど

-

アオミドロ

-

ミカヅキモ

- 動物と植物の両方の特ちょうをもつ小さな生き物

- ミドリムシ(池や川の水にすむ。)

ミドリムシは光合成をするが、体を動かせるという、動物と植物の両方の特ちょうを持つ。

水溶液 の性質

[編集]水よう液とは、水に何かが溶けているもののことです。

小学5年が終わるまでには、水溶液の、基本的なことは、教わっているはずです。

- ※ 注意(ちゅうい)

- これから習う、酸(さん)とアルカリは、使い方をまちがえると、とてもキケンです。

なので、もしも読者の学年が、まだ6年生でない5年生や、4年以下の学年の読者が、本書を読んでいたら、まずは、小学5年までの理科の内容を、キチンと理解してください。

また、酸とアルカリの実験については、本書を参考にしての、実験は、しないでください。

実験は、学校の理科の授業で、学校の先生の指示にしたがって、実験をしてください。

水溶液にとけているもの

[編集]水溶液には、食塩水や石灰水のように固体がとけているものがあります。しかし、

学校での実験のさい、目を守るための安全眼鏡が実験室などに、あるはずなので、安全眼鏡をつけましょう。

水溶液の分類

[編集]

水溶液は、リトマス

- 酸性の水溶液

酸性の水溶液は、青色リトマス紙の色を、赤色に変えます。赤色リトマス紙の色は変えません。塩酸・炭酸水・レモンのしるなどがあてはまります。

- 中性の水溶液

中性の水溶液は、どちらの色のリトマス紙の色も変えません。食塩水などがあてはまります。

- アルカリ性の水溶液

アルカリ性の水溶液は、赤色リトマス紙の色を、青色に変えます。青色リトマス紙の色は変えません。石灰水・アンモニア水・重そう水などがあてはまります。

金属をとかす水溶液

[編集]塩酸は鉄やアルミニウムなどの金属をとかします。

塩酸にスチールウール(鉄)やアルミニウムを入れると、スチールウールが溶けて見えなくなり、あわが出てきます。なお、このあわは

鉄をとかした後の塩酸を

これらは鉄やアルミニウムとはちがうものです。

このように、水溶液には金属をとかすものがあります。また、水溶液に金属がとける変化は、水に食塩がとけるような変化とは別の種類のものです。

大地の変化

[編集]

山の斜面などを切りくずすと、小石や砂、ねんどなどが、層(そう)になっていることがあります。このような地中から出てきた層を 地層(ちそう) とよびます。

地層のできかた

[編集]地層は、川の流れによってできる。その地層は、いまでこそ、地上にあるが、大昔は、海などの底にあったのである。地層は、川の流れなど、水の流れによって、土砂がつもって出来たのである。

じっさいに、地層の中にある石を見ると、丸みをおびている石が多い。また、魚の骨や、貝のカラなどが見つかる場合もある。

これらのことから、地層が出来上がるには、水の流れが、関わっていることが、予想できるだろう。

では、水の中で、土砂(どしゃ)は、どのように積もっていくのだろうか。これは、実験すれば、答えは分かる。

実験した結果は、石や砂や粘土を混ぜたものを、とうめいなコップに入れた止まった水の中に入れると、まず、いちばん下に石が積もる。石の上に砂が積もる。さらに、その砂の上に粘土が積もる。

土砂が海中に流される場合は、陸側の近くの海中に、まず石が多く積もる。少し離れた場所に砂が多く積もる。粘土は、いちばん遠くまで、流されて積もることが知られている。

また、海中の土砂は、より古くに積もった土砂ほど、下に来る。なので、ふつうは、古い地層ほど、下に来る。

では、もともと海中にあった土砂が、なぜ地上に出てきて、地層として、見られるのだろうか。

地層によって、いくつかの原因があります。

こうして、地面が盛り上がる場合が、あります。

化石

[編集]

動物の肉は、死んでしまうと、すぐに分解されていく。しかし動物の骨は、分解されづらい。地上に骨がある場合は、壊れやすいが、地中にある場合は、骨が、かなり長く、のこる場合もある。

このようにして、大昔の生き物の骨やカラなどが残ったものを 化石(かせき) という。

骨だけでなく、大昔の貝が残った物も、化石である。

また、大昔の動物の「足あと」などの痕跡(こんせき)でも、大昔の動物の痕跡がキッチリと残っていれば、それらは化石として扱う。

動物にかぎらず、植物などでも、大昔の植物の痕跡(こんせき)なら、化石という。

化石によって、その地層が出きた時期のあたりの、環境が分かります。

たとえば、地層の、ある層の部分から、貝の化石が出てきたら、地層の、その層の部分が出きた時期には、その地層は、海底にあった可能性が高いことが分かります。貝のアサリの化石なら、アサリは、海の浅いところにすむので、そういった環境まで、知ることができます。

大地の変化

[編集]地

地震に関連する自然災害

[編集]地震が発生すると、次のような自然災害が起きる場合があります。

津波 液状化現象 - がけ

崩 れ

・・・など。

自然災害の他に、火災や停電、公共交通機関の停止や通信

地震が起きたときは、学校のひなん訓練や、

ここでは、地震に関連する自然災害について説明します。

津波

[編集]大地震があると、海の近くでは、

地震によって起こる津波は、地球表層のプレートが複数接している場所で、一つのプレート(海洋プレート)がもう一方のプレート(大陸プレート)の下に沈み込んでいくことが原因となります。沈み込みが進み、「ひずみ」が限界に達したときに大陸プレートが元に戻ろうとする衝撃で地震が発生し、その海底変動の影響で津波が発生します。津波は、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降や海底における地滑りなどにより、その周辺の海水が上下に変動することによって引き起こされるものです。

液状化現象

[編集]液状化現象とは、地震の強い振動で地盤が液体状になる現象である。地盤は水分、砂、空気がバランスを保っているが、地震の強い振動で地盤にある砂と砂の間にある空気が抜けて砂が下に沈んでいき、水分が地面に上に噴出していく。このように液状化現象が起きると地盤が崩れていき、支えを失った建物が傾いたり、沈んだりしていく。

がけくずれ

[編集]大地震では、がけや、山のしゃ面が、くずれることがあります。がけなどには、近づかないようにしましょう。

また、くずれた場所が、川などの水を多くふくんでいると、水と

火山の活動

[編集]火山の地下深い場所には、岩石が高温で溶けた マグマ がある。このマグマが、

てこの働き

[編集]

じっさいに、この形だと、支点の上の板がすべってしまうので、実物のてこでは、すべらないように、固定してある。

図のようなものを てこ といいます。

てこを利用すると、小さい力で重い物を動かすことができます。

てこで、人間が力を加えるために持つところを、 力点 (りきてん)と、いいます。

てこを支えている、回転軸(かいてんじく)の、中心の部分を、 支点 (してん)と、いいます。

そして、てこによって、持ちあげたい物に、力がくわえられる場所を 作用点(さようてん)という。

てこのつりあい

[編集]てこがつりあっている時、「うでの長さ」と「物の重さ」の積が、支点の左右で同じ大きさになっています。

左の図で見れば、力 F1 と支点と力点との長さ d1 の、かけあわせの F1×d1 と、力 F2 と支点から作用点の長さ d2 の、かけあわせの F2×d2 との大きさは同じです。 つまり、式で書くと、

- F1×d1 = F2×d2

です。

なので、少ない力で、てこで重いものを持ち上げるには、支点と力点の距離を長くすれば、そのぶん、力点に加える力は小さくなります。 また、支点と作用点の長さを短くすれば、そのぶん、作用点に大きな力がくわえられるので、てこで持ち上げやすくなります。

なお、ピンセットに、てこの原理を当てはめて、考えてみると、ピンセットの支点は、はじっこにあります。ピンセットの作用点は、ピンセットの先の、物をつまむ部分です。

- くぎぬき

身の回りのてこ

輪じく(発展 )

[編集]

いくつかの大きさの輪を連動して回るようにしたものを

輪じくの力のつりあいは、図のようにてこの原理を使って考えることができます。

ドライバーも 輪じく になっています。

月と太陽

[編集]太陽と月の形

[編集]月と太陽の表面の様子や月の形が変わる理由について学びます。

月の形の変化と太陽の位置

[編集]

月は日々形を変えていて、約30日で一周しています。これを月の満ち欠けといいます。月の満ち欠けが起きる理由は、地球から見た月の太陽からの光が当たる面が日ごとに変わってゆくためます。

月の満ち欠けは決まった周期となっているので、昔の人はこれをカレンダーのように使っていました。そして、それぞれの形に名前をつけて身近なものにしていました。みなさんは、すべては、おぼえなくてもよいですが、月の形と、その名前をしょうかいします。

| 陰暦(月の満ち欠けを基にした暦)と月の名前 ※新月を1日目と考えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

月の見えかたは、右側からかわっていきます。

月の表面の様子

[編集]

月の表面に見える、黒く見える丸いくぼみをクレーターと言います。(くわしくはクレーター。)

クレーターができた理由は、いん石がぶつかったからだと考えられています。

クレーターとは別に、月の表面の、黒く見える部分を

月の表面には、海が多くありますが、

月の表面の、白く見える部分を

月の大きさ

[編集]月の直径は、約3500kmです。月の形は、ほぼ球形です。地球の直径と比べた場合、月の直径は、地球の直径の4分の1です。地球の方が大きいです。

月と地球の距離は、約38万kmです。 なお、太陽と地球との距離は、約1億5000万kmであり、月と地球の距離の約400倍です。

電気の利用

[編集]- 電

磁石 のはたらき

鉄の

この節では、電磁石のほかの、利用を説明します。

電気による発熱

[編集]電熱線 などに電流を流すと、発熱します。どんな金属の線でも、電気をながすと、発熱はします。ニクロム線は、とくに、発熱が多くなるニクロムという材料でつくられた導線です。このように、電気を流すと熱が多く発する金属導線を

電熱線は、ヒーターなどに利用されることがあります。

電気を作る

[編集]電気回路の導線の近くで、磁石を動かすと、電気が流れます。たとえば電磁石に、磁石を出しいれすると、磁石を出し入れで動かしている間は、電気が流れます。

このように、磁石を動かすことで、電気の流れを作れます。

「手回し発電機」は、この仕組みを利用しています。レバーを回すことで、中の磁石が回転するので、磁石の近くにある回路に電気が流れるのです。

光電池

[編集]

光電池は光を電気に変える機械です。太陽電池とも、いいます。 光電池にも、+極とー極があります。 乾電池で、豆電球を明るくさせたり、モーターをまわせたのと同じように、光電池でも、豆電球をつけたり、モーターを回せたりします。 光電池での、電気をながすつよさは、電池にあてた光がつよいほど、光電池の電気もつよくなります。 そのため、鏡などを使って、光電池に光を集めると、集めた分だけ、光電池の電気も、強くなります。

光電池を、紙などで、かげにして、光をさえぎると、電気は、ながれなくなります。 紙をはずして、光電池に、また光にあてると、光電池は、電気を流せるようになります。

乾電池は、つかいつづけると、電気がながせなくなってしまいます。いっぽう、光電池は、ずっと、つかえます。このため、光電池のほうが、

電気と明かり

[編集]電球と発光ダイオード(はっこうダイオード)などの明かりは、電球とは仕組みがちがいます。 発光ダイオードは、半導体(はんどうたい)という物質の性質を使っています。

小学校では、半導体の説明は、むずかしいので、省略します。

なお、発光ダイオードの実験をする時は、電流を流しすぎると、ダイオードがこわれてしますので、注意してください。電流を流し過ぎないように、回路に抵抗という、電流を減らす部品を組み込むのが普通です。

また、蛍光灯のしくみは、電球とも、発光ダイオードとも、別の仕組みです。

この節では、電気は、光に変えることができることを、分かってくれれば、じゅうぶんだと、思います。

また、光電池などを思い出せば分かるように、光から電気をつくることも、出来ます。

電気と音

[編集]電気は、機械を使って、音に変えることも出来ます。スピーカーやマイク、電子ピアノなどが、そうですね。

どういう仕組みかというと、製品によって、少しはちがいますが、おおむね、似たような仕組みです。

電気によって、振動を、起こしています。

音とは空気の振動です。

さて、回路に電気が流れると、電磁石になって磁力が発生するのですから、その磁力で、物を、振動させてしまえば、音を、出せるのです。

電気をためる・コンデンサー

[編集]

写真のような、電気をためることができる

センサーとプログラム

[編集]照明の中には、部屋に入ると自動で電気がつくものもあります。どのような仕組みで電気がつくのでしょうか。

- これには、人がいることを感知するセンサーが使われています。

- 内部のコンピュータに動きを指示し、それに

従 って動いています。 - このようなコンピュータへの指示を プログラム といい、プログラムを作ることを プログラミング といいます。

- このように、電気製品の中には、センサーとプログラムを使って動いているものがあります。

生き物と環境

[編集]人は、自然に多くのえいきょうをおよぼしています。

- ^ 田中耕治 著『よくわかる教育課程』、ミネルヴァ書房、2012年2月10日 初版 第5刷 発行、P77