高校化学 遷移金属

鉄

[編集]性質

[編集]鉄(Fe)の単体は灰白色で比較的やわらかい。また、合金にして、鉄道のレール、流し台や窓枠のステンレス鋼、建築材の鉄骨など、さまざまなものに鉄が用いられている。

鉄は磁石に引き寄せられる。

製法

[編集]鉄鉱石からの鉄の精錬では、赤鉄鉱 や磁鉄鉱 などの鉄鉱石を溶鉱炉で溶かし、コークス 、石灰石 を加えて発生する一酸化炭素 で還元して、鉄をつくる。

- の生成:

鉄鉱石は段階的に次のように還元される。

それぞれの反応式は

[450℃]

[800℃]

[1200℃]

全体での反応は次の反応式で表される。

また、不純物を取り除くため石灰石 CaCO3 を加える。石灰石によりシリカSiO2やアルミナAl2O3などの脈石(岩石を構成する成分のこと。)が分離される。 このようにして高炉で得られた鉄を銑鉄(せんてつ、pig iron)という。

なお、高炉の内側の耐火性のレンガにより、高炉は高温に耐えられるようになっている。

石灰石は、鉱石中のケイ酸塩と反応しスラグ CaSiO3 を形成する。スラグは密度が銑鉄より軽いため、スラグは銑鉄に浮かぶ。スラグはセメントの原料になるため、スラグは廃棄せず分離して回収する。

また、炭素や石灰石の添加は、融点を下げる役割も有る。凝固点降下と同じ原理である。一般に混合物は融点が下がる。

銑鉄は炭素を質量比4%ほど含む。鉄中の炭素が多いと、粘りが無くなり、衝撃などに対して脆く、硬いが割れやすくなる。 このような鉄は、割れやすいが混合物のため融点が低く、また流動性も良いため鋳造に用いられる。そのため、炭素含有量の多い鉄は鋳鉄(ちゅうてつ) と呼ばれる。

鋳鉄は割れやすいため、建築材などには不便である。 丈夫な鉄を得るには銑鉄の炭素量を適量に減らす必要があり、転炉で酸素を加えて燃焼させて取り除く。転炉には、酸素吹き込み転炉などを用いる。この酸素吹き込みの酸化熱が、鉄を溶かし続ける熱源に使える。

炭素を0.02%~2%ほど含む鉄を鋼(こう、steel)という。

建築材などの構造材に用いられるのは、十分な硬さと強さをもたせた鋼である。

添加物のため融点は下がり、およそ1400℃で融解し、溶鉱炉の底に溶けた鉄がたまる。 なお、1200℃での反応の式について、温度が高くなりすぎると、逆方向に反応が進んでしまいCO2によるFeの酸化が起きるので、1200℃程度を保つ必要がある。

鉄の化学的性質として、鉄の単体および銑鉄や鋳鉄は、湿った空気中で酸化されやすく、さびやすい。 さびを防ぐため、合金として、鋼にクロム Cr やニッケル Ni などを混ぜた合金がステンレス鋼である。このステンレス鋼は化学的な耐食性が高く、さびにくいため、建築材や台所部材として用いられる。

鉄の化学的性質

[編集]純度の高い鉄(てつ)の単体は、灰白色であり、比較的やわらかい。

鉄には酸化数+2または酸化数+3の化合物がある。

鉄の酸化物には、黒色の酸化鉄(II) FeO 、赤褐色の酸化鉄(III)Fe2O3 、黒色の四酸化三鉄 Fe3O4 などがある。

鉄は、湿った空気中で酸化されやすい、よって鉄は、さびやすい。 鉄の赤さびは、 酸化鉄(III)Fe2O3 である。

鉄は希硫酸に加えると、水素を発生して溶け、淡緑色の溶液になる。この水溶液から水を蒸発させて濃縮すると、硫酸鉄(II)七水和物FeSO4・7H2Oが得られる。

いっぽう、濃硝酸では、不動態となり、鉄の表面に皮膜ができて、それ以上は反応が進行しない。

強磁性体

[編集]鉄 Fe 、ニッケル Ni 、コバルト Co は、単体で磁性を帯びることができる金属である。

一方、銅やアルミニウムは、磁化されない。

鉄、ニッケル、コバルトのように、磁石になることができる物質を強磁性体という。

銅の特徴として、銅は電気の伝導性が良く、また熱の伝導性も良い。なお、一般に純金属の熱伝導性と電気伝導性は比例する。このため、自由電子が、その金属内で熱を伝える作用があるという説が、定説である。

化学的な性質

[編集]鉄は、酸に溶けて、水素を生じる。

- Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

ただし、濃硝酸では、表面に皮膜ができる不動態となり、それ以上は反応が進行しない。

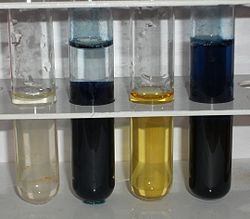

鉄イオンの水溶液

[編集]鉄イオンは陽イオンであるが2価と3価のものがある。価数により異なる性質をもつ。

鉄(Ⅱ)イオン

[編集]鉄(Ⅱ)イオン(Fe2+)は淡緑色をしている。アンモニア水や水酸化ナトリウム水溶液のような塩基と反応して水酸化鉄(Ⅱ)の緑白色沈殿を生じる。

- Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

この沈殿は空気中で酸化されて水酸化鉄(Ⅲ)になる。

- 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

硫化水素とは塩基性条件下で反応して、硫化鉄(Ⅱ)の黒色沈殿を生じる。酸性条件下では反応しない。

- Fe2+ + S2- → FeS↓

酸化剤である過酸化水素水を加えると、イオンが酸化されてFe3+となり、黄褐色の水溶液となる。

- ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム水溶液(K3[Fe(CN)6])をFe2+水溶液に加えると、ターンブル青と呼ばれる濃青色の沈殿を生じる。一方、Fe3+水溶液に加えると暗褐色の水溶液となる。

このヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム水溶液の反応は、鉄イオンの検出に用いられる。

鉄(Ⅲ)イオン

[編集]一方、鉄(Ⅲ)イオン(Fe3+)は黄褐色をしている。アンモニア水や水酸化ナトリウム水溶液のような塩基と反応して水酸化鉄(Ⅲ)の赤褐色沈殿を生じる。

- Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

硫化水素とは塩基性条件下で反応して、一度イオンを還元してFe2+とした後、硫化鉄(Ⅱ)の黒色沈殿を生じる。酸性条件下ではイオンを還元してFe2+とするのみで、沈殿を生じない。

- Fe2+ + S2- → FeS↓

鉄(Ⅲ)イオンの塩として、塩化鉄(Ⅲ)六水和物(FeCl3・6H2O)がある。黄褐色の固体であるが、潮解性がある。

鉄イオンは上記の他にも次のような反応をする。これらは、鉄イオンの検出・分離に有用である。

- チオシアン酸カリウム水溶液(KSCN)をFe3+水溶液に加えると、血赤色の水溶液となる。なお、Fe2+水溶液とは反応しない。

- Fe3+ + SCN- → [FeSCN]2+

- ヘキサシアノ鉄(Ⅱ)酸カリウム水溶液(K4[Fe(CN)6])をFe3+水溶液に加えると、ベルリン青と呼ばれる濃青色の沈殿を生じる。

これらのチオシアン酸カリウム水溶液(KSCN)やヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム水溶液の反応は、鉄イオンの検出に用いられる。

なお、ベルリン青とターンブル青は、色調は異なるが、同一の化合物である。

銅

[編集]

銅(Cu)は赤色の金属光沢をもつ金属である。展性・延性に富み、電気伝導性・熱伝導性が大きいことから、電線、調理器具、装飾品等、幅広く用いられている。

銅は空気中で風雨にさらされると緑青(ろくしょう)と呼ばれる青緑色のさびを生じる。たとえば名古屋城の屋根や、アメリカの自由の女神などは緑色をしているが、これは緑青によるものである。

日本では、昭和後期まで、緑青は毒性が強いと考えられていた。しかし、動物実験による検証で、毒性はほとんど無いことが分かった。

製法

[編集]銅の鉱産資源は、化合してない単体が産出することもあるが、ほとんどは黄銅鉱()などの鉱石として産出する。 銅の鉱石を加熱してニッケルや金などの不純物を含む粗銅を作り、これを電解精錬することにより純度の高い銅(99.97%程度)が得られる。電気精錬では、硫酸銅(Ⅱ)水溶液を電解液として、陽極には粗銅板を、陰極は純銅版として電気分解をすると、陽極の粗銅が溶解して銅(Ⅱ)イオンを生じ、陰極には銅が析出する。

- 陽極:

- 陰極:

陽極の下には溶液に解けなかった金や銀などの不純物がたまる。これを陽極泥という。

銅の精錬

[編集]銅の精錬には、まず、黄銅鉱など銅鉱石を溶鉱炉で溶かす。溶鉱炉にはコークスCおよびケイ砂SiO2を加える。

硫化銅Cu2Sは「かわ」とよばれる。この硫化銅は炉の下層に沈む。FeSiO3 は上層に分離する。溶鉱で発生したFeSiO33は「からみ」という。なおFeSiO3 の式をFeOSiO2と書く場合もある。

この硫化銅を転炉で空気を吹き込むと、銅が遊離する。

こうして転炉で作った銅を粗銅という。粗銅の純度は98.5%程度である。

化学的な性質

[編集]銅は塩素と激しく反応して、塩化銅(Ⅱ)を生じる。

銅はイオン化傾向が小さく、希硫酸や塩酸には溶けない。しかし、硝酸や熱濃硫酸(濃硫酸に加え加熱したもの)といった酸化力の強い酸には溶けて、銅(Ⅱ)イオンを生じる。

- 希硝酸:

- 濃硝酸:

- 熱濃硫酸:

水溶液の性質

[編集]

銅(Ⅱ)イオン()水溶液は青色をしている。これに水酸化ナトリウム水溶液、またはアンモニア水を少量加えると、水酸化銅(Ⅱ)()の青白色沈殿を生じる。

これに、さらにアンモニア水を過剰に加えると、テトラアンミン銅(Ⅱ)イオン を生じて溶け、深青色の水溶液となる。

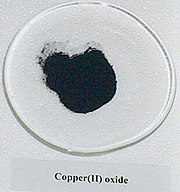

酸化物

[編集]水酸化銅(Ⅱ)を加熱すると、黒色の酸化銅(Ⅱ)()を生じる。

酸化銅(Ⅱ)は黒色であるが、高温で加熱すると赤色の酸化銅(Ⅰ)()となる。

|

|

| 酸化銅(Ⅱ) | 酸化銅(Ⅰ) |

硫化物

[編集]銅(Ⅱ)イオン水溶液に硫化水素 を通じると、硫化銅(Ⅱ) の黒色沈殿を生じる。

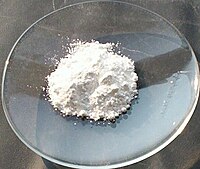

銅と硫酸の化合物である硫酸銅(Ⅱ)五水和物()は青色の結晶である。水に溶かすと青色の水溶液となる。これを加熱すると白色の硫酸銅(Ⅱ)無水物 の粉末となるが、水を加えると再び青色となる。この反応は水の検出に用いられる。

銅の合金

[編集]銅は、さまざまな合金の原料である。

- 黄銅(おうどう、ブラス)とは、銅と亜鉛との合金である。

- 青銅(せいどう、ブロンズ)とは、銅とスズとの合金である。

- 白銅(はくどう)とは、銅とニッケルとの合金である。

- 洋銀とは、銅と亜鉛とニッケルの合金である。

|

|

|

| 黄銅(金管楽器) | 青銅(ブロンズ像) | 白銅(100円玉) |

- 十円硬貨は銅に、亜鉛3%と錫2%を含む青銅である。

- 五円硬貨は黄銅である。五円硬貨の質量は 3.75 g であり、これは一

匁 に等しい。 - 五百円硬貨には洋銀が使われている。

銀

[編集]銀 Ag は白色の金属光沢をもつ金属である。すべての金属の中で、熱伝導性と電気伝導性が最も高い。

銀イオンの水溶液は無色であるが、水酸化ナトリウム水溶液、または少量のアンモニア水を加えると、酸化銀(I) の褐色沈殿を生じる。

この沈殿に、さらに過剰のアンモニア水を加えると、沈殿が溶けてジアンミン銀(I)イオン を生じ、無色の水溶液となる。

銀イオン水溶液にクロム酸水溶液を加えると、クロム酸銀の赤褐色沈殿を生じる。

銀イオン水溶液に硫化水素を通じると、硫化銀の黒色沈殿を生じる。

- ハロゲン化物イオンとの反応

銀イオン水溶液に塩酸を加えると、塩化銀の白色沈殿を生じる。塩酸に限らず、ハロゲン化水素の水溶液を加えると、ハロゲン化銀の沈殿を生じる。

- (白色)

- (淡黄色)

- (黄色)

- ハロゲン化銀

フッ化銀 以外は、水に溶けにくい。塩化銀、臭化銀は、アンモニア水、チオ硫酸ナトリウム水溶液、シアン化カリウム水溶液全てに、錯イオンを形成して溶ける。水溶液はいずれも無色。ヨウ化銀はそもそも溶解度が非常に小さく、いずれにも溶けない。(水に対する溶解度 は 、アンモニア水に対する溶解度も 程度と、非常に小さい。) また、ハロゲン化銀は、光を当てると、分解して、銀が遊離する。この性質を感光性(かんこうせい)という。カメラ(アナログカメラ)の写真は、この性質を利用している。カメラのフィルムには臭化銀などが感光剤として含まれており、その感光性から写真を撮影することができる。 塩化銀の沈殿にチオ硫酸ナトリウム 水溶液を加えると、ビス(チオスルファト)銀(I)酸イオンを生じ、無色の水溶液となる。

イオン化傾向

[編集]銀はイオン化傾向の小さい金属であり、塩酸や希硫酸には溶けない。しかし、熱濃硫酸や硝酸といった酸化力の強い酸には溶けて気体を発生する。

- 熱濃硫酸:

- 濃硝酸:

- 希硝酸:

金と白金

[編集]金

[編集]

金 Au は金属光沢のある黄橙色の金属である。イオン化傾向が低く、反応性が低いことから単体として天然に存在する。純粋な金は柔らかく、展性・延性は全金属中最大である。密度は 19.3 g/cm3 で、融点は1064 ℃である。金は通常の酸とは反応しないが、濃塩酸と濃硝酸を3:1で混合した王水(aqua regia)には溶ける。

王水では、塩酸と硝酸が反応し塩化ニトロシル となって金と反応する。

白金

[編集]

白金 Pt は金属光沢のある白色の金属である。金と同様イオン化傾向が低く、反応性が低い。

金や白金は多く産出しないため、貴金属(レアメタル)と呼ばれ、古くから硬貨や装飾品などに用いられてきた。しかしこれらは近年工業的に重要な物質となってきている。たとえば金は精密電子部品の配線に用いられ、また白金は化学反応を速める触媒として用いられる。かつて、メートル原器の材質として用いられていた。

白金も金と同様に王水に溶ける。

亜鉛

[編集]亜鉛 Zn は周期表12族の元素であり、原子は価電子を2個もち、2価の陽イオンになりやすい。

亜鉛の単体は、銀白色の金属である。 亜鉛は両性元素であり、酸とも塩基とも反応して水素を発生する。たとえば塩酸と水素を発生しながら反応して塩化亜鉛になる。

また、強塩基の水酸化ナトリウムと反応し、水素を発生してテトラヒドロキソ亜鉛(Ⅱ)酸イオンを生じる。

- 用途

たとえば、一般的な乾電池の負極は亜鉛板でできている。 また、鉄板に亜鉛をメッキした板はトタンと呼ばれ、屋根やバケツなどに用いられる。

亜鉛の化合物とイオン

[編集]亜鉛に塩酸を加えると先に見たように、水素を発生しながら溶け、塩化亜鉛 () を生じる。塩化亜鉛は水に溶ける物質で、水溶液中では亜鉛イオン () として存在している。 この亜鉛イオン水溶液に水酸化ナトリウム水溶液またはアンモニア水を少量加えると、水酸化亜鉛 () の白色ゼリー状沈殿を生じる。

しかし、これに水酸化ナトリウム水溶液またはアンモニア水を過剰量加えると、沈殿は溶けて無色透明の水溶液となる。水酸化ナトリウム水溶液ではテトラヒドロキソ亜鉛(Ⅱ)酸イオン () を生じ、アンモニア水ではテトラアンミン亜鉛(Ⅱ)イオン () を生じる。

アンモニア水を過剰に加えて弱塩基性とした亜鉛イオン水溶液に硫化水素を通じると、硫化亜鉛 () の白色沈殿を生じる。

酸化亜鉛

[編集]酸化亜鉛 は白色の粉末で、水に溶けにくく、白色絵の具の顔料として用いられる。 は両性酸化物であり、塩酸にも水酸化ナトリウムにも溶ける。

酸化亜鉛は亜鉛華(あえんか)とも呼ばれ、白色顔料などに用いられる。

硫化亜鉛

[編集]亜鉛イオン を含む水溶液を中性または塩基性にして、硫化水素を通じると、硫化亜鉛 の白色沈殿が生じる。

硫化亜鉛は夜光塗料などに用いられる。

水銀とカドミウム

[編集]カドミウム

[編集]カドミウム(Cd)はニッケルとともにニッケル-カドミウム電池として用いられる。

カドミウムイオンは硫化物イオンと結合して黄色の沈殿である硫化カドミウムを生じる。

硫化カドミウムは黄色絵の具の顔料として用いられる。

水銀

[編集]

水銀(Hg)は常温常圧で液体として存在する唯一の単体金属[1]である。水銀は他の金属と合金をつくりやすく、水銀の合金をアマルガムという。

水銀イオンは硫化物イオンと結合して黒色の沈殿を生じる。

水銀は、天然には辰砂(しんしゃ、主成分:HgS)などとして産出する。

水銀は、蛍光灯にも用いられる。水銀は他の液体と比べて密度が高いため、圧力計に用いられていた。また、温度計にも用いられていた。現在では水銀灯や水銀温度計、水銀圧力計の製造は禁止されている。

カドミウムや水銀などの重金属類は、工業でよく用いられるが、しばしば公害を引き起こした。たとえば水銀の化合物は水俣病の原因物質であり、カドミウムはイタイイタイ病の原因物質である。

クロムとマンガン

[編集]クロム

[編集]

クロム(Cr)は空気中でも水中でも常温で安定な金属である。クロムは、銀白色の光沢を持つ。

化合物中での酸化数は、おもに+6または+3を取る。

クロムは、空気中では表面に酸化物の緻密な皮膜ができるので(不動態)、それ以上は酸化されず、安定である。

鉄の表面に施す クロムめっき は、この不動態の性質を利用して、さびを防ぐものである。

クロムは、ステンレス鋼の材料でもある。

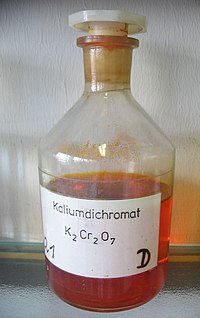

イオン

[編集]酸化数が+6のクロムの多原子イオンの主なものに、水溶液の黄色いクロム酸イオン()がある。この水溶液は黄色であるが、酸を加えて液を酸性にすると、同じく酸化数が+6の二クロム酸イオン()となり、橙色の水溶液となる。

逆に、橙色の二クロム酸イオン水溶液に塩基を加えると、クロム酸イオンの黄色水溶液となる。

|

|

| K2CrO4(黄色) | K2Cr2O7(橙色) |

クロム酸イオンは、さまざまな金属イオンと反応して沈殿となる。たとえば、クロム酸イオン水溶液に銀イオンを加えると、クロム酸銀の赤褐色沈殿が生成する。

また、クロム酸イオン水溶液に鉛(Ⅱ)イオンやバリウムイオンを加えると、ともに黄色の沈殿を生じる。

- (クロム酸鉛(Ⅱ))

- (クロム酸バリウム)

- 酸化作用

希硫酸を加えて酸性とした赤橙色の二クロム酸イオン水溶液は強い酸化剤であり、自身は還元されてクロム(Ⅲ)イオン()の緑色水溶液となる。

マンガン

[編集]

マンガン(Mn)は銀白色の金属である。空気中で簡単に酸化されるので、単体では用いない。合金の材料として、マンガンは利用されることがある。 イオン化傾向が鉄より大きく、また、酸にマンガンは溶ける。

過マンガン酸カリウム

[編集]過マンガン酸カリウム()は酸化剤として有名で、過マンガン酸カリウム水溶液は赤紫色であるが、自身は還元されてマンガン(Ⅱ)イオン()の淡桃色水溶液となる。

この水溶液にアンモニア水を加えて塩基性とした後、硫化水素を通じると、硫化マンガン(Ⅱ)の淡桃色沈殿を生じる。

二酸化マンガンから過マンガン酸イオン水溶液を得ることができる。二酸化マンガンに水酸化カリウム水溶液を加えて加熱すると、緑色のマンガン酸イオン水溶液()となる。これに希硫酸を加えると過マンガン酸イオンの赤紫色水溶液となる。

二酸化マンガン

[編集]二酸化マンガン は、黒色の粉末をしている。 過酸化水素水の分解を早める触媒として作用する。

- (触媒:)

また、酸化剤でもあり、たとえば塩酸を酸化して塩素とする。

二酸化マンガンは、日常的にもマンガン乾電池で原料の一つとして用いられている。

タングステン

[編集]タングステン W は融点がきわめて高く(融点3400℃)、耐熱性が大きいので、電球のフィラメントなどに用いられる。 金属では、タングステンが、もっとも融点が高い。

また、炭化タングステン WC は、かなり硬い。

合金

[編集]

2種類以上の金属を溶融して混合したあとに凝固させたものを合金(alloy)という。

一般に合金では、元の金属単体よりも硬さが増す。ここでいう「硬い」とは「やわらかくない」「変形しづらい」というような意味であり、必ずしも割れにくいとは限らないので注意。また一般に合金の電気抵抗は、もとの金属よりも合金の電気抵抗が上がる。その仕組みの説明として、合金元素によって結晶配列が乱れるから、というのが定説である。

主要な合金の例を示す。

- 黄銅

- 銅60%~70%と亜鉛10%~40%の合金。

- 銅Cuが60%程度で亜鉛Znが40%程度の黄銅を六四黄銅(ろくよんおうどう)という。銅Cuが70%程度で、亜鉛Znが30%程度の黄銅を七三黄銅(しちさんおうどう)という。

- 合金化により硬くなり、強度が高まる。色は黄色い。w:ブラスバンドのブラスとは黄銅(brass)のことである。真鍮(しんちゅう)ともいう。

- 青銅

- 銅とスズの合金。

- ブロンズ(bronze)ともいう。亜鉛などが加えられる場合もある。銅とスズのみを主成分とする青銅を、すず青銅という。

- 合金化により硬くなり、強度が高まる。鏡として用いられる場合もある(青銅鏡)。

- 白銅

- 銅80%とニッケル20%の合金。

- 組成中のNiの増加とともに、色が銅の赤色からニッケルの白色に変わっていく。

- 腐食しづらく耐食性が良い。日本の貨幣の50円硬貨100円硬貨の材料。

- 洋銀

- 組成:Cuに,Ni=5%~30%,Zn=5%~30%

- ニッケルシルバともいう。

- ステンレス鋼

- 組成:Fe=70%,Cr=20%,Ni=10%

- 鉄にクロムとニッケルなどを混ぜたもの。錆びにくい。

- ジュラルミン

- 組成:Al 95 %,Cu,Mg,Mn

- 軽くて強度が大きいので航空機材料や自動車材料などに用いられる。

- はんだ

- 鉛とスズの合金。融点が低い。はんだは電気回路部品の接合などに用いられたが、鉛の有害性が指摘され、最近では無鉛はんだが用いられる。

- ニクロム

- ニッケル60%~80%とクロム20%の合金。ニッケルとクロムだからニクロムという。

- 電気抵抗が大きい。電気抵抗材料に用いられるニクロム線の材料である。

ブリキとトタン

[編集]

酸素や水と接触した金属は表面で酸化還元反応を起こし、金属がイオン化し脱落する。この反応を腐食という。イオン化した金属が酸化物や水酸化物となって表面に堆積したものを錆という。

鋼板にスズをメッキしたものをブリキ、亜鉛をメッキしたものをトタンという。イオン化傾向が のため、ブリキはスズが鉄の腐食を防いでいる。しかし、メッキが傷つき鉄が露出した箇所に水がつくと、イオン傾向の大きい鉄がスズよりもイオン化しやすいため、鉄が腐食しやすい。トタンは、亜鉛が鉄より腐食しやすいが、鉄が露出した箇所があってもイオン化傾向の大きい亜鉛が鉄よりイオン化しやすいため、内部の鉄の腐食が防がれる。

つまり、傷がなく鉄が露出していない場合はブリキの方が錆びにくいが、傷がついた場合はトタンの方が錆びにくい。このため、ブリキは缶詰や金属玩具などに用いられ、トタンは屋根やバケツなどに用いられる。

その他の合金

[編集]水素吸蔵合金

ランタン-ニッケル合金やチタン-鉄合金などは、常温で合金の結晶間に水素を吸蔵する性質を持つ。加熱などによって水素を放出することができる。これらの合金は、自身の体積の1000倍以上の水素を吸蔵できるものもある。

ランタン-ニッケル合金を使用したニッケル水素電池は実用化されており、ハイブリッド自動車で使用されている。今後は水素自動車や燃料電池自動車の燃料タンクとしても期待され、さらに開発が進められている。チタン-鉄合金系の水素吸蔵合金も存在する。

形状記憶合金

チタンとニッケルの合金には、特定の高温で成形した形状を記憶し、常温で変形しても加熱することで元の形に戻る特性を持つものがある。これを形状記憶合金(shape memory alloy)という。眼鏡フレームなどで利用されている。

超伝導合金

ある物質は、非常に低温(絶対零度に近い温度)で電気抵抗がゼロになる。この現象を利用した超伝導合金として、スズとニオブの合金が代表例である。超伝導合金は、強い電磁石を作る際や医療用MRI(磁力を利用して人体の断層写真を撮影する装置)などに使用されている。

スズ-ニオブ系のほかにも、さまざまな超伝導合金が知られている。

アモルファス合金

アモルファス合金は、結晶構造を持たない非晶質の合金である。製法としては、高温状態で柔らかくなった金属を急冷することで、原子が通常の結晶構造での位置に配置される前に固化する。このため、結晶構造を持たず、異なる特性を示すことが多い。

アモルファス合金は、磁気記録用ヘッドなどに利用されており、鉄系のアモルファス合金は耐腐食性が必要な環境で使われることがある。ただし、高温で加工すると結晶化してしまうため、高温での加工ができないという短所がある。

- ^ 単体金属では、ガリウムの融点が 29.76 ℃ であり、室温でも液体になり得る。常温や室温という語には明確な定義がないものの、一般的には29℃は常温と呼ぶにはやや高いだろう。なお、合金ではガリンスタン(ガリウム、インジウム、錫の合金)が常温で液体となる。

![{\displaystyle {\ce {[Cu(NH3)4]^{2+}}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8d4e1e2d47a4a892ecc0efb1ac5f6e1868899e4f)

![{\displaystyle {\ce {Cu(OH)2+4NH3->{[Cu(NH3)4]^{2+}}+2OH-}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/61be62220197a801534696388b2d277bcb7c59d7)

![{\displaystyle {\ce {[Ag(NH3)2]+}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9c028850b383356b042b3aca711094c7dc6e78bf)

![{\displaystyle {\ce {Ag2O + 4NH3 + H2O -> 2[Ag(NH3)2]+ + 2OH-}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/fc2a7de0d7fc33945df007cab8fb83c841b857a5)

![{\displaystyle {\ce {AgCl + 2Na2S2O3 -> [Ag(S2O3)2]^3- + 3 Na+ + NaCl}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/10af7bfcfe44bb7237c097642e5aa862adf9a4a3)

![{\displaystyle {\ce {Au + NOCl + Cl2 + HCl <=> H[AuCl4] + NO}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6b3e9f3ef5180c139c70e07cc9d8cdc8d6b6d66b)

![{\displaystyle {\ce {Zn + 2NaOH + 2H2O -> 2Na^+ + [Zn(OH)4]^2- + H2 ^}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/ccefb4f1d90fe9a7e4ab37d237dc7a44d29eed44)

![{\displaystyle {\ce {[Zn(OH)4]^2-}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/44da7b58e003742d71797429b780eae8e75bd1bd)

![{\displaystyle {\ce {[Zn(NH3)4]^2+}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d75c5d8994ae8ecbc7c7b864b4f1f9f7140d79e7)

![{\displaystyle {\ce {Zn(OH)2 + 2NaOH -> 2Na^+ + [Zn(OH)4]^2-}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f206465a96ee97b72d4cbbc10bd135063db2c5dd)

![{\displaystyle {\ce {Zn(OH)2 + 4NH3 -> [Zn(NH3)4]^2+ + 2OH^-}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/63cfed9dd03dce21c61ad61095c2395ee687e449)

![{\displaystyle {\ce {ZnO + 2NaOH + H2O -> Na2[Zn(OH)4]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/88d61b9a6039f6899afa5dcc162b76266f389c89)