高等学校工業 電子回路/電子回路素子

ダイオード

[編集]特性

[編集]

ダイオードは、図のように、順方向に電圧を印加すると、急激に電流が増えていく。

順方向に電圧を印加したときに流れる、順方向の電流を、順方向電流(forward current)あるいは単に順電流という。

いっぽう、逆方向に電圧を印加しても、ほとんど電流が流れない。

右図では省略してあるが、じつは順方向に電圧を印加しても、電圧が一定の値(Siの場合なら0.6V)を超えないと電流が流れない。

右図では分かりにくいが、じつは逆電圧でも、わずかに電流が流れており、それを逆方向電流(reverse current)あるいは単に逆電流という。逆電流は、キャリアの移動によるものと考えられている。

逆方向に電圧を印加しても、ほとんど逆電流は流れないが、ある程度の大きさの逆電圧になると、急激に電流が流れ出す。これを降伏(こうふく、breakdown)という。

順方向・逆方向ともに、定格を越えた、大きすぎる電圧を加えると、ダイオードが壊れてしまう。 降伏電圧の大きさはダイオードの種類にもよるが、だいたい数十から数百ボルトである。

順方向の立ち上がりの電圧の大きさ(0.6V)と、逆方向の降伏電圧の大きさ(数百ボルトていど)が、ケタ違いなので、電流電圧特性のグラフでは、順方向の座標軸の電圧の単位の大きさと、逆方向の座標軸の電圧の単位の大きさが、ちがっているのが普通である。

- ※ 実際のトランジスタの特性グラフを見るときは、順方向・逆方向の座標軸の単位系の大きさに注意すること。

同様に、順方向・逆方向ともに、定格を越えた電流を流しても、こわれてしまう。

このため、ダイオードなどをふくむ電子回路では、定格を越えた電流を流さないようにするため、外部に適切な大きさの抵抗を加えるこにより、回路を保護する必要がある。

- 計算時の扱い

このように、ダイオードでは実際には逆方向に電流が流れたりするが、回路計算をするときは、計算を簡略化するため、可能なかぎり、逆方向の電流は0として扱う場合が多い。(検定教科書でも、そのように計算する。)

また同様に簡単化のため、逆方向の抵抗の大きさは ∞(無限大)として、計算上は扱うのが一般的である。

順方向の内部抵抗は、計算上は、考えない。つまり、計算上は、順方向の内部抵抗を 0 として扱う。

定電圧ダイオード

[編集]定電圧ダイオードをつくるには、逆方向電圧の大きさが一定以上になると降伏が起きて、電流が流れ出す現象を利用する。

このような仕組みの定電圧ダイオードをツェナーダイオード(Zener diode)ともいう。

降伏時の逆電圧の大きさを降伏電圧あるいはツェナー電圧(Zener voltage)という。

可変容量ダイオード

[編集]-

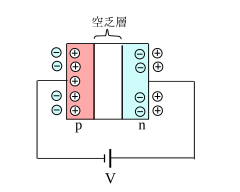

可変容量ダイオードの原理

-

可変容量ダイオードの図記号

可変容量ダイオードとは、静電容量が変化できるダイオードのことである。原理は、逆バイアス時に、空乏層の幅が、逆電圧の大きさによって変わることを利用している。

可変容量ダイオードをバラクタダイオードともいう。

可変容量ダイオードの用途は、電圧制御発信機(のちの節で後述する)、ラジオやテレビの周波数選局や周波数変調、などに用いられる。

発光ダイオード

[編集]

ガリウムひ素(GaAS)、ガリウムリン(GaP)などが材料である。

これらの材料のダイオードに順方向に電流を流すと、PN接合の部分が光る。これは、電子と正孔が結合したときに、光を発している。

材料によって、光の波長(つまり色)が変わる。

光の強さは、電流の大きさにほぼ比例する。

レーザーダイオード

[編集]

- (※ 範囲外 : ) レーザーダイオードの目的は、単色光を得ることが目的である。家電のCDやDVDの読み取り光などは、単色光であることが必要である。いっぽう、発光ダイオードは、くらい場所を照らしたり、色のついた光を出すことが目的なので、目的が異なる。このように、レーザーダイオードと発光ダイオードとは目的が異なることもあってか、分類上は区別する。

- (※ )レーザー光の目的は、たとえばCDの読み取りなど、なんらかの計測・センシングが目的なので、かならずしも可視光でなくても構わない。(※ 理科の啓林館の『科学と人間生活』科目の教科書で、このようなレーザーの通常の使用目的を解説している。)

- ただし、分類上は区別するものの、仕組みや発光の原理には、発光ダイオードとレーザーダイオードには似ている部分もある。

レーザーダイオードは、図のように、p面とn面のあいだに活性層が挟まれている。

そして、活性層の片端が鏡面になっており、もう片面が半透明になっている。半透明の片面のほうから、光が出て来る。

- 原理は、まず、p面から活性層に供給された正孔と、n面から活性層に供給された電子とが、活性層で正孔と電子とが結合したさいに発光する。

レーザーダイオードで波長や位相がそろっている単色光が得られやすい理由として、よく下記のような説が言われる。(ただし、懐疑的な人もいるのか、説を紹介しない文献もある。たとえば電気学会『電気電子材料』(2012年 初版 第4刷)では、実物のレーザーダイオードの形状的な構造だけを解説し、物理学的な考察については、解説を避けている。)

- よくある解説

1. 半導体の接合界面での発光が、鏡面と半透明のあいだで反射するので、他の電子にあたり、電子に当たった際にまた発光する。光が電子に当たった際の二次的な発光は、もとの光と波長と位相が同じであるので、同じ波長の光どうしが強めあう。 2. 鏡面で反射が何度も起きるので、どんどん強めあう。 3. 半透明の部分から、こうして強めあわれた光が放出される。 4. このような原理のため、レーザー光は単一周波数である

という感じの解説が、よく言われる。

トランジスタ

[編集]電流増幅作用

[編集]

トランジスタは、ベースに順方向電圧が流れないと、エミッタ-コレクタ間に電流が流れない。

一般にベースに流れる電流は比較的に微小であり、いっぽう、エミッタ-コレクタ間に流せる電流は比較的に大きい。

なので、ベース電流に流す小さな電流により、エミッタ-コレクタ間の大きな電流を制御していることになる。

これが、あたかも外見的には、ベースの小さな電流が増幅されて出力されたように見えるので、このような現象をトランジスタによる電流の「増幅」(ぞうふく)などという。

ベースに流れる電流は比較的に微小であるため、エミッタに流れる電流 IE と、コレクタに流れる電流 IC とは、ほぼ同じ大きさである。 つまり、

- IE ≒ IC

である。(高校の段階では、 IE = IC としてよいだろう。)

- ※ 次の計算では、電流は直流直流とする。

増幅率 hFE は、入力をベース電流 IB と考え、出力をコレクタ電流 Ic とした場合(エミッタを出力とみなす場合もある)、

であり、hFE を直流電流増幅率という。

通常、hFE の大きさは、それぞれトランジスタによって異なるが、おおむね数十から数百になる。

なお、エミッタ電流 IE と、ベース電流 IB 、コレクタ電流 Ic との関係は、

- IE = IB + Ic

である。

エミッタ電流およびコレクタ電流の大きさは、ほぼベース電流と増幅率のみに依存するのであり、決してトランジスタに取り付けられた外部の回路構造には影響を受けない。

たとえば、エミッタ端子の先に外部素子として抵抗を取り付けようが、エミッタを流れる電流の大きさは変わらない。エミッタを流れる電流の大きさは、ベース電流と増幅率のみに影響される。

- (トランジスタは、このような特性が、小中学校で習ったような通常の回路とは異なる。)

実際に、トランジスタの増幅率は、外部の回路素子の影響を受けない。(小中学校で習ったような通常の回路とは、トランジスタはこのような特性にて異なる。)

よってトランジスタでは、ベース電流の大きさを制御することによって、トランジスタからの出力電流の大きさを制御できる。

このようなトランジスタの性質により、トランジスタ回路では、外部スイッチなどによる回路の切り替えのなどのさい、トランジスタの入力側と出力側との電流・電圧を独立に制御することができる。

このようなトランジスタ回路における入力と出力の独立化こそが、コンピュータのような回路をつくる際に、重要になる。

- ※ なお、トランジスタのこのような出力電流を自由に設定しやすい性質に注目し、大学レベルの教科書では、トランジスタと似た性質の半導体素子も加えて、一般化して「電流源」という場合があるが、高校レベルでは、ほぼ不要な用語だし、入門者には「電流源」という用語をつかうと実際の回路構造が分かりづらくなるので、本教科書では、この用語には深入りいない。

また、エミッタ端子の先に取り付けた抵抗の大きさを変えることで、オームの法則 V=RI により、エミッタ端子からの出力電圧を制御することができる。同様に電力の公式 P=RI2 により、外部素子の抵抗の大きさを変えれば、エミッタ端子からの出力としての電力も制御される。なお、コレクタ端子の先に抵抗を取り付けた場合にも同様の議論が成り立つ。

このように、電流の増幅を通して、トランジスタは電圧や電力も制御できる。このことから、トランジスタで「電力を増幅する」などという場合もある。しかし、決して無から電力を生み出してるわけではないので、決してエネルギー保存則に反してるわけではない。

トランジスタ回路では、ベースおよびエミッタ・コレクタに電流を流すための外部電源が、別途、必要である。

ダーリントン接続

[編集]

右図のように、ダイオードを2個つなげることで、増幅率を増やせる。

つなげたあとの増幅率 hFE は、つなげる前のそれぞれのトランスジスタの増幅率をそれぞれ hFE1 および hFE2 とすれば、

- hFE ≒ hFE1 ・ hFE2

である。

トランジスタの静特性

[編集]

特性図は、一見すると複雑そうだが、ひとつひとつの内容は、今までに説明したトランジスタの性質どおりである。

特性図と、今までに習った知識を、関連づけられるようにしよう。 そのために、次のことを理解すること。

- IB - IC特性 から分かること

IB-IC特性を見れば分かるように、 コレクタ電流ICは、ベース電流IBに比例する。

また、この直線の傾きこそが、電流増幅率 hFE である。なお、座標軸の単位が、ICは mA 単位、IB は μA 単位になってるので、注意するように。

図より、電流増幅率 hFE を求めると、

と求まる。

- VCE ー IC特性 から分かること

コレクターエミッタ間の電圧 VCE が変わっても、コレクタ電流はあまり変わらない。コレクタ電流は、ほぼベース電流のみに依存している。このことは、IB-IC特性とも整合性がある。

- VBE - IB 特性 から分かること

ベース端子から入力する電流 IBを流すためにも、エミッタ-ベース間の電圧VBE が必要である。一定値以上の電圧(図より、おおよそ 0.6 V 程度)が加われば、その電圧の大きさに拘わらず、ほぼ一定値である。

このことから、トランスジスタで増幅するためには、入力電圧を少なくとも0.6Vていど以上にする必要がある、という事も分かる。

- VCE - VBE 特性 から分かること

VBEの大きさは、ほぼ0.6〜0.8Vであり、VCEに影響されない。

トランジスタの最大定格

[編集]

トランジスタにも、定格の電流や電圧がある。定格を越えた電流・電圧を加えると、トランジスタは壊れてしまう。

| 記 号 | 最大値 |

|---|---|

| VCEO | 50 V |

| ICm | 150 mA |

| PCm | 400 mW |

IcとVCEとの積 PCをコレクタ損失という。 コレクタ損失にも最大定格(PCMなどで表す)があり、これを超えないように使用しなければならない。

したがって、表1に示したトランジスタの場合、使用範囲をグラフにあらわすと、右図1のようになる。

電界効果トランジスタ

[編集]電界効果トランジスタ(field-effect transistor, FET)は、ゲート電極に加える電圧の大きさによって、ソース電極-ドレイン電極のあいだを流れる電流を制御する。

方式には接合型とMOS型の2種類があり、原理が違う。

FETも MOS FET も、どちらとも電極として、ゲート(G)、ドレーン(D)、ソース(S)の3つの電極がある。

接合型FET

[編集]

図のようにゲートに電圧を加えると、ゲート周囲に空乏層が広がることによって、ドレイン-ソース間の電流を流せる部分が狭くなるので、電流が流れづらくなる。このような原理により、ゲート電圧により、ドレイン-ソース電流を制御する。

接合型の場合の原理は、空乏層の幅を制御することで、ソース-ドレイン間の電流を制御する方式である。

ゲートに逆電圧 VGSを加えることで、空乏層が広がる。(なお、電界効果トランジスタでは一般に電圧の基準をソース電極に取るので、ゲート電圧は VGS と書く。添字の「G」がゲートのことであり、添字「S」はソースのこと。)

空乏層が広がると、ソース-ドレイン間の電流は流れにくくなる。

さらにゲート電圧を強めて空乏層が広がると、ついにはソース-ドレイン間の電流は流れなくなり、このときのゲート電圧をピンチオフ電圧(pinch-off voltage)という。

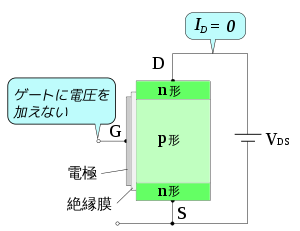

MOS型FET

[編集]

なお、絶縁膜の材質はSiO2など

ゲートに電圧を加えてない状態では、ソース-ドレイン間に電流は流れない。

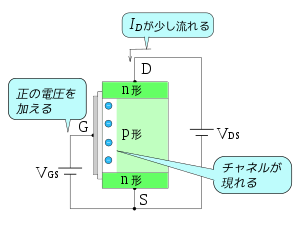

右図の場合、ゲートに正電圧を加えると、それに引かれて、ゲートの金属膜の近くに電子が集まり、金属膜近くに電子が集まったことでチャネルとして機能するようになり、ソース-ドレイン間に電流が流れるようになる。

-

Vgs = 0 の場合

実際の形状とは違うが、模式的に、MOS FETについて、こういう模式図で書かれることも多い。 -

Vgs > 0 の場合

-

MOS FET において、Vgsがさらに大きい場合。

図のように、ゲート電極に電圧を加えることにより、半導体内部で電子(または正孔)が引き付けられるが、この引き付けられた電子があるおかげにより、電流が流れるようになる。このように、FETにおいて、図のようにゲート電極に引き付けられる電子や正孔の集まる部分であり、電流の流れる通路となる部分のことをチャネルという。

上の回路において、さらにゲート電圧VGSを大きくしていくと、ゲートに引き付けられる電子が増えるためチャネルが広がることにより、流れるドレーン電流IDも大きくなる。

回路図の図記号

-

MOS FET pチャネル形

-

MOS FET nチャネル形

(※ 上記の2個のMOSFET回路図はデプレッション形の回路図)

- 備考

MOS FETの電極は一般に金属である。そもそもMOSの「M」とは金属(metal)のMが由来。

絶縁膜はSiO2であるのが一般的。これはSiを酸化させたものなので、「酸化絶縁膜」などという場合も多い。

- (※ 範囲外: )SiO2は、化学的にも安定であり、化学変化しづらいので(くわしくは化学の教科書を参照せよ)、実用性も良い。 いっぽう、二酸化ゲルマニウム GeO2 は水溶性のため、現代ではGeは一般の半導体材料としては使われない。(昭和の昔は、ゲルマニウムラジオなどの材料としてGeが使われた時代もあった。)

- なお、光ファイバの屈折率を調節するための添加剤として二酸化ゲルマニウム GeO2 は用いられている。(※ 参考文献: 大木義昭ほか『電気学会大学講座 電気電子材料』)

metal(金属), oxide(酸化物), semiconductor(半導体) の頭文字の略をとって、 MOSと名づけられている。

あるFETで、VGS=0のときに電流が流れないFETであるとき、その種類のFETのことをエンハンストメント形という。

いっぽう、あらかじめチャネルがつくられていて、VGS=0のときでも電流が流れるという種類のFETをデプレション形という。

差動増幅回路の概略

[編集]

トランジスタを2つ用意したとする。同じメーカーの、同じ型式で、同じ特性のトランジスタが2つあるとする。

その出力どうしの電圧差を取る。

すると、エミッタ(あるいはコレクタ)からの出力電流は、それぞれのトランジスタのベース電流が、hパラメーターによって入力が増幅されたものなので、 結局、出力の電圧差は、入力の電圧差(あるいは電流差)に比例することになる。

- IE1ーIE2 =h(IB1-IB1)

(上式での添え字のEはエミッタのこと。Bはベースのこと。1と2が、1番目のトランジスタと、2番目のトランジスタのこと。)

これが、差動増幅回路というものの原理である。

差動増幅回路は、もし温度変化などでトランジスタの性質が変わったとしても、両方のトランジスタとも同じだけ温度が変化するので、よって、両方のトランジスタの特性が同じだけ変化する。

そして、構造が、両トランジスタの電圧差を出力信号とする仕組み

- (V+ーVー)

なので、

温度変化分の影響(仮にΔVTと書くとする)が打ち消しあう

- ((V++ ΔVT)ー(Vー+ ΔVT))=(V+ーVー)

ので、結果的に温度変化の影響を受けない。

このように、差動増幅回路は、温度変化などの影響を受けづらいという原理のため、差動増幅回路をもちいれば安定性の高い回路を提供できる。

さて、出力を電圧とすると実用上で便利な場合が多いので、単に出力に抵抗 R を加ればオームの法則により電圧換算すればいいだけので、

- (V1ーV2)=R(IE1ーIE2) =R・h(IB1-IB1)

となる。

さて、回路設計の実務書などで「オペアンプ」(「演算増幅器」ともいう)というものが紹介されたりするが、オペアンプの中身は、差動増幅回路が本質的な部品である。

オペアンプの基本的な性質のほとんどは、結局は、差動増幅の性質に由来する。 たとえば、オペアンプでは、「オペアンプの入力電流は微小である」という性質があるのだが、それは差動増幅回路のトランジスタ部分のベース端子の入力電流が微小だから、という理由に由来する。

また、書籍によっては、オペアンプの入力抵抗が無限大と見なせるとか書いてあったりするが、つまりこれは単に、トランジスタの入力抵抗が(解釈によっては)無限大と見なせるから、というだけのツマラナイ理由にすぎない。

なお、オペアンプでは、信号の入力端子・出力端子の合計4個の端子のほかにも、電力供給のための端子が必要になるので、端子数がすくなくとも合計5個以上になる。

オペアンプの信号の入力端子の数は2個なのであるが、それはつまり、オペアンプの信号入力端子はじつは差動増幅回路でのトランジスタ2個のそれぞれのベース端子が合計2個だから、である。

オペアンプの信号の出力端子の数が2個なのも、オペアンプの信号入力端子はじつは差動増幅回路でのトランジスタ2個のそれぞれのエミッタ端子(あるいはコレクタ端子)が合計2個だから、である。

じっさいのオペアンプには、差動増幅回路のほかにも、さらに回路保護のための回路や、回路の調整や安定化のための回路などが付属していたりするので、回路図が複雑である。だが、オペアンプの基本的な回路部品は差動増幅回路であるので、もしオペアンプの学習で分からなくなったら、差動増幅回路に戻ればいい。

- ※ なお、音楽などでエレキギターなどの分野でいう「アンプ」とは違う。音楽の「アンプ」とは「オーディオアンプ」の略で、音声信号を増幅する装置のことなので、混同しないように。「アンプ」amplifier という語句が、日本語で「増幅」という意味である。