高等学校情報/その他の技術的な話題

いろいろな話題

[編集]OPAC

[編集]公共図書館の多くは、その図書館の蔵書や貸し出し状況(貸出中か否か)を、管内の端末から確認できる。さらに、外部からもインターネットを使って、その図書館の蔵書や貸し出し状況を調べられるシステムがある。図書館のこれらのシステムをOPAC(発音:オーパック)という。大学の図書館などにも、一般に、在学生などが蔵書検索できる同じようなシステムがあり、それらもOPACと呼ばれる。

電子マネーなど

[編集]- ※ 情報Iの検定教科書の多くで掲載を確認。

- ※ ※ 2022年度科目『情報I』教員研修用資料で電子マネーに言及あり[1]。

- ※ 商業高校『ビジネス基礎』で電子マネー(electronic money[2])に関する記載を確認。

昭和の時代から、お店では現金以外にもクレジットカードや小切手などがあったが、クレジットカードは借金になりかねないし、小切手は大げさすぎる。

平成の21世紀に入ったころから、交通系ICカードなどでの支払いが、大都市部などの一部の店舗では可能になった。また、さらにスマホの普及で、スマホによる支払いが2020年代では比較的に多くの店舗で可能になっている。こういった交通系ICカードやスマホなどでの支払いの手法のことを、電子マネー(electric money)とか電子決済(※ 第一学習社)などと呼んでいる。なお、交通系以外にも、流通系業界主導の電子マネー用のICカードもある(東京書籍 I)。

- ※ 「仮想通貨」はこれとは全く別の技術(実教 II、日本文教出版 II)。混同しないように。

ほか、電子マネーとは別に、クレジットカードから借金の機能を除去したデビットカードという決済手法もある(実教出版 I)。

クレジットカードもデビットカードも電子機器リーダーを使っているが、慣習的にクレジットカードやデビットカードは電子マネーには含めない。だが、交通系ICカードもスマホ支払いもクレジットカードなども、ともに現金支払いをしない決済方法であることに変わりはないので、それら現金を使わない決済手法をまとめて「キャッシュレス〇〇」などと呼んでいる(実教 I)。

なお、キャッシュカードなど、昭和や平成90年代の時代は磁気カードだったが、偽造などの対策のために21世紀に入ってから ICチップの搭載されたICカードに置き換わっていくことになった。

銀行やコンビニにあるATMによる「振り込み」も、キャッシュレス決済の一種である。

ATMにより銀行業務の省力化ができるので(実教 I)、なるべくATMを使うのが望ましい。

なお、コンビニについて、行政への届け出の一部は、コンビニからでも出来るようになっている(実教 I)。いわゆる「電子政府」の政策の一部でもある。

ほか、コンビニではないが、「e-Tax」と言う技術・制度で、インターネットから税金を支払う仕組みもある(日本文教出版 II)。

コンビニでもスーパーでも一般の店舗でも、バーコードが引き続き使われている。

バーコードとは別に、二次元コード(※ QRコードのこと)というのがある。 ※「QRコード」が商標なので、検定教科書では「二次元コード」と呼んでいる。

スマホでの支払いでは、この二次元コードを使った支払いの技術もある(日本文教出版 I)。

やや余談だが(検定教科書にもあるが)、コンビニなどでは、人手不足や省力化のため、セルフレジが近年(2023年発行の教科書の記述)では増えている(東京書籍 I)。客が、セルフレジにあるバーコードリーダーに、買いたい商品のバーコードを読み取らせる方式である、(なお、セルフレジは一般に現金支払いにも対応。

※ 検定教科書ではなく教員研修教材の内容をもとにしています。 ほか、日本では、たとえばJRの定期券のシステムをICカード化した鉄道乗車券のSuica(スイカ)が、JR駅構内や契約店だけに限定だが、買い物のさいに、専用リーダーにスイカをかざすことで、スイカの口座から自動引き落としして支配をするシステムが、日本では普及している。[3]

- ※ クレジットカードとは異なり、Suicaなどは商品代金を一括払いである。また、残高以上には引き落としできない (一部を除く) ので、借金などの心配も原理的に防げるという利点がある。

他にも、いくつかの会社から、似たような方式でのICカード式の支払いシステムが提供されている。

なお、Suicaを使えるのは決して日本全国ではなく、都市部の鉄道だけである(※実教I など)。

- ※ このため、検定教科書にはスイカの名前までは出てこないだろう。

余談だが、Suicaに採用されているICカードのシステムは、日本企業の開発した Felica (フェリカ)というシステムが基盤になっているが、このFelica は電子マネー以外にも応用されている。

Felicaの応用として、身分証明カードがあり、いちぶの大学の学生証や、いちぶの企業の社員証などといったIDカードにも応用されている。(「IDカード」とは身分証明カードのこと。「ICカード」の誤字ではない。)

Suicaの支払いシステムとは別の、カードを用意しない方式での支払いシステムもある。

代わりに携帯電話やスマートフォンのカメラ機能をつかって、商品などについたQRコードを読み取る方式で、自動的に携帯料金口座から引き落して支払いをするシステムがある。

海外の事例だが、とくに中国(中間人民共和国)では、QRコード方式による支払いシステムが普及している。

- ※ 2022年『情報I』教員研修用資料で中国の電子マネー事情に言及あり[4]。

なお、QRコード自体は日本の製造業が開発したシステムである。(※ 範囲外: デンソーという企業がQRコードを開発した。)

(※ 商業高校の範囲)日本では、鉄道のほかにも、コンビニなどで多くの電子マネーが使われている[5]。近年、スマートフォンに電子マネーのついたサービスも普及している。

電子マネーに対応したカードや対応スマートフォンにお金を入れるために、店舗などに用意された専用の入金機に現金を支払うことを「チャージ」という。よって、電子マネーは基本的には 前払い方式 である[6]。

- ※ さすがに『情報I』の検定教科書では「チャージ」まで教えてない。・・・だが資料集とかにあるかもしれないので、wikiでは教えとく。

このほか、パソコンなどを使った商取引でつかうためのネットワーク型の電子マネーもあり、教科書では商業高校の東京法令出版『ビジネス基礎』でそのネットワーク型電子マネーも紹介されているが、専門的なのとwiki側の調査不足のため、現時点では説明は省略する。

RAID(レイド)

[編集]もしデータを保存しているハードディスクが壊れてしまうと、中身のデータもいっしょに失われてしまう。ならば、2つ以上のハードディスクで、同じデータを保存すればよいではないか、・・・というアイデアを実行しているシステムに、RAID(レイド)がある。

各ハードディスクに保存させるデータの割り当てのパターンによって、いくつかの方式に分かれる。

データ消失を防げる信頼性が上がるが、当然、ハードディスクを多く用いる事になる。

UPS(ユーピーエス)

[編集]UPS(ユーピーエス、Uninterruptoble Power Supply)とは、蓄電池であり、停電などにそなえて、コンピュータに供給する電圧の安定化のためにUPSを用いる。電源コンセントとコンピュータのあいだに、UPSを接続する。

停電などのさい、もし安定化電源装置が無いと、電圧が急変するので、コンピュータに誤作動が起きたり、データが消失してしまう可能性がある。なので、誤作動やデータ消失が決して許されない重要作業を行っているコンピュータなどに、UPSが取り付けられる。

※ UPSは、けっして発電機ではなく、単に電圧をしばらく安定化させるための装置に過ぎないので、時間が立つと、電力は失われていく(携帯機器のバッテリーが、充電しないと電力が失われていくのと同様)。なので、電力の余っているうちに、安全に終了したり、データをバックアップするなどをする。

フラッシュメモリとハードディスク

[編集]まず、ハードディスクドライブとは、フラッシュメモリは違う。

ハードディスク

[編集]ハードディスクは、磁性体を回転板に塗りつけてる長期記憶装置である。データの書き換え可能な回数が、ほぼ無限回なので、パソコンなどでは主要な長期記憶装置として用いられる。

ハードディスクの原理的には、磁気テープを、かつてのレコード円盤のように、記録ぶぶんを円盤に配列したようなものだと思えばよい。CDやDVDが読み取り中は回転するように、データを読み取る際は記録部分を回転させることで検出装置で読み取りを行っている。

で、ハードディスクでは、テープレコーダと同様に検出装置を磁性体ぶぶんに近づけてるため、衝撃に弱い。もし強い衝撃が加わると、検出装置と磁性体ぶぶんが、ぶつかってしまう可能性があるから、である。

フラッシュメモリ

[編集]フラッシュメモリとは、コンピュータ用の、半導体を用いた長期記憶装置の一種である。

※ 日本では、(著者の個人的な記憶では)2005年ごろからフラッシュメモリが普及してきた。(なお、フラッシュメモリの発明じたいは、もっと前から。)

ハードディスクとは違い、フラッシュメモリは回転部分をもたず、また、レコード針のような検出装置を持たないため、衝撃に強く、また、小型化をしやすい。このため近年では、携帯機器の長期保存装置としてフラッシュメモリが用いられている。

パソコンのUBS端子に接続して用いるようになっている製品が多いこともあり、フラッシュメモリは「USBメモリ」とも呼ばれる。

CD、DVD、ブルーレイ

[編集]CDやDVD、ブルーレイディスクは、レーザー光を当てて、反射光からデータを読み取っている。

CDの表面には、人間の目には見えないほどに小さな凸凹(デコボコ)があり、そのため、反射光の様子が変わる。光を用いて遠隔的に凹凸を検出できるので、カセットテープと違って検出部分を近づける必要がない。

DVDは、CDよりも凹凸が細かくなったぶん、レーザ光もより波長の細かい光を用いるようになったディスクである。

ブルーレイディスクは、青色レーザを用いてデータを読み取るディスクである。青色の光は、人間が見える色の光の中では、波長がもっとも短い。

CD、DVD、ブルーレイをまとめて、これらを光学ディスクと呼ぶ。

なお、USBメモリやCD, DVD,ブルーレイディスクなどの記憶媒体をまとめて、「メディア」と呼ぶ場合もある。日本で「メディア」と言うと、いわゆるマスコミを意味するマスメディアを意味する場合もあるが、「メディア」という用語には、マスコミとは別の意味として記憶媒体の意味もある。(※ 第一学習社が2021年版の検定教科書デジタルパンフレットで記載。)

OS

[編集]Windows

[編集]

Windows(ウィンドウズ)は、マイクロソフト社が設計・製造・有料販売しているOSS(オペレーティングシステム)である。パソコンのOSとして世界的にWindowsが普及しており、日本でも普及している。中学校の教科書などで紹介されているパソコン画面も、ほとんどの場合、Windowsの画面である。(じっさい、中学の検定教科書の巻末に記載されてる写真提供・資料提供の企業名を見ると、「マイクロソフト」の名前がある。)

ワープロソフトの「Word」(ワード)や表計算ソフト「Excel」(エクセル)などは、このWindowsの上で用いて動くソフトである。なお、Wordは製品名は「Word」だが、英単語のwordとまぎらわしいので、しばしばMS-Word (エムエス・ワード)などと呼ぶ場合もある。ここでいう「MS」とは micorosoftの略である。WordやExcelは、OSではない。

なお、ビル・ゲイツという人物が、米国マイクロソフト社の創業者である。(※ 英語科目などで、時事的な話題などで、ビル・ゲイツを紹介している検定教科書もある。)

GUIとCUI

[編集]

CUIとは、図のような文字ばかりから構成される画面で、主にキーボードから入力を行う。画像にあるように、CUIの壁紙やアイコン画像などはないのが通常である。

現代では、家庭などでの普通のパソコンの利用では、まずCUIは使わない。だが、仕事などでパソコンで特殊な操作をする場合、CUIが必要になる場合がある。

いっぽう、GUI(グラフィックユーザーインターフェース)は、主にマウスなどで操作する。小中学校などで習うパソコンの操作方法も、GUIの操作であるのが普通だろう。

その他のOS

[編集]Unix と Linux

[編集]

OSは、なにもWindowsだけでなく、「Unix」(ユニックス)と呼ばれる、いくつかのOSもある。

Unix系OSの中でも、Linux(リナックス)と呼ばれるOSが代表的である。Linuxはソースコードが公開されており、そのためLinuxが普及している。

Linux(リナックス)は、リーナス=トーバルズという、あるフィンランド人が、Unix(ユニックス)を手本に開発し始めたOSなので、Linuxという。(なおリーナスのLinuxの開発開始の当時、リーナスは大学生だった。)現在のLinuxの開発者は、けっしてリーナスだけでなく、さらに多くの技術者がボランティア的に開発に協力している。

なお、このLinuxのように、ソースコードが公開されていて、誰でも自由に配布や改良をできるソフトウェアを、オープンソースという。

- ※ 範囲外 Linuxはソースコードが公開されてることもあり、大学の情報工学科などのコンピュータ教育などで、Linuxの仕組みが紹介されたり、Linuxが使われる事も多い。

- ※ 範囲外 なお、Linuxは、たいていの場合、無料で使える。(しかし例外的に、無料版のLinuxを正規に改造した有料版Linuxを販売している企業もあるので、注意のこと。)

アップル社のOS

[編集]- (※ 範囲外)

アップル社のi-phone(アイフォーン)などの、アップルの携帯端末商品に使われてるOSは、「iOS」(アイ オーエス)というOSである。iOsは、WindowsやLinuxなどとは異なる、別のOSである。

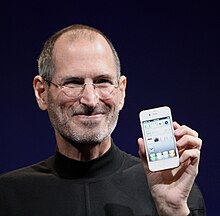

ちなみに、スティーブ=ジョブスという人物が、米国アップル社の創業者である。(※ 「現代社会」科目などで、ジョブスを紹介している教科書会社もある。) ジョブスは2011年に死没した。

TRON(トロン)

[編集]TRON(トロン)は、日本人の坂村健(さかむら けん)が開発を主導した、日本産のOSのひとつである。

かつて、日本の携帯電話のOSなどに、携帯用のTRONが採用されていた。しかしパソコンなどのデスクトップ機器では、TRONは採用されてない。日本の小惑星探査機「はやぶさ」にも、制御用のOSとして、TRONが採用された。

Wiki(ウィキ)システム

[編集]

インターネットでwebサイトを公開するさい、Wiki(ウィキ)というシステムを用いたソフトウェアを追加することで、読者がWebブラウザを用いて、そのwebサイトのページを編集できるように設定できる。

1990年代にWikiシステムが開発され、そのシステムを用いた色々なサイトが誕生した。

なお、インターネット百科事典の「Wikipedia」(ウィキペディア)は、このWikiというシステムを用いた百科事典サイトのひとつである。

単に、wikipediaが、既にあったwikiシステムを採用しているだけであり、けっしてwikipediaがwikiシステムを発明したのではない。

さて、このWikiシステムの仕組みからも分かるように、wikiを採用したwikipediaも誰でも編集できてしまうので、wikipediaには間違った内容の編集がされる場合もある。 なので、Wikipediaの内容は、鵜呑みにしないように。

よく「wikipediaは、基礎的なことを確認するには向いている」などと言われる場合もあるが、個人的には疑問に思う。そもそもwikipediaの記事に間違った内容が書かれている場合、基礎的なことすら確認できない。

- また、たとえ記事に「参考文献」などの出典などがあっても、場合によっては執筆者が文献内容を読み間違いしていたりする事態もあり、参考文献の記述から誇張・逸脱した独自解釈をしている執筆者が居る場合がある。また、そもそも記事執筆者の知識が不足している場合、参考文献の内容を間違って解釈していたりする場合もある。

- 場合によっては、そもそも参考文献本体に書かれている記述内容そのものが、不正確な場合がある。たとえ参考文献が、大学レベルの教科書などであっても、マイナーな話題を扱う場合や、あるいは最新の話題を扱う教科書だったりすると、その話題の記述そのものが、やや不正確だったりする場合もある。

- また、職業高校や専門学校などの教科書や資格試験の教本などですら、専門用語の意味・定義などが、似たような業界どうしでも、業界ごとによって、意味合いが少し違っている場合がある。なのにウィキ執筆者が、一部の業界での意味しか把握してない場合もあり、そのため彼の書いたウィキの記事内容が不正確になっている事態など、いろいろとありうる。

- こういうふうに、業界ごとに意味合いが違う語句すらありうるのに、ウィキペディア等では誰が記事を書いたかも不明であるので、あまり役立たない場合がある。

- このように、ウィキペディア等には、いろいろと問題点がある。なので高校生読者は、wikipediaの記事内容を覚えるよりも、「参考文献」の欄を参考に、図書室・図書館や書店などで、自分でその分野の書籍を探して、その実物の書籍を読んだほうが早い。

- なお、ウィキペディアの問題とは別に、そもそも出版物の作者じたいが悪人で、作者が悪意を持ってウソを広めている場合がある。世間には、宣伝のためにウソや誇張をする団体や企業のフリをした反社会的団体もある。そういう団体が多額のカネをあつめて出版することもありうる。経歴詐称の詐欺師が出版社をだまして書いた本や、ブラック企業経営者やカルト宗教 教祖の書いたウソのちりばめられた本でも、出版されてしまう場合もある。たとえ、そういったウソだらけの文献であっても、ウィキペディアでは、出版さえされていれば、参考文献として関連する記事項目の出典にできてしまう。あるいは、海外には、政府じたいがウソをついている国もあり、そういう国が多額の宣伝工作資金を出版市場に投入し、自国に有利なウソの政治宣伝をする場合すらもある(いわゆるプロパガンダ)。ともかく、こういったウソの内容の文献もあるので、けっして「参考文献だから」といって妄信してはならない。

- さて、書籍に書かれた情報量は、ウェブ上の情報量よりも少ないかもしれない。しかし実社会の仕事などでは、不正確な情報(ネットにある情報)をたとえ大量に相手に出したところで、結局、相手が書籍などで情報の調べ直しをする手間が生じるので、実社会ではネット情報はほとんど役立たない場合が多い。

- 仕事で発表する場合は、たとえ情報量が少なくてもいいから、正確な情報(書籍などにある情報)を出したほうが、実社会では役立つだろう。

- また、ウィキ系のネットメディアでの多くの執筆者は、出版物で通用するレベルの正確な文章を書くための訓練を受けておらず、さらにまた、教育の訓練も受けていない人が多いだろう。そのため、執筆者の中には、その分野の初心者に誤解を与えかねないような言い回しをする執筆者も居るかもしれない。

- ウィキ系メディアの文章の中には、初心者には誤解を与えかねない表現がされていて、かといって上級者・専門家にとっては不正確な情報が所々あったりして、結局、初心者にとっても上級者にとっても、あまり役立たない場合がある。

動画のフレームレート

[編集]※ 情報Iでも引き続き、高校範囲(東京書籍『情報I』)。まあ、中学で教えてるが。つまり、中学技術科のことも忘れるな、という事かと。

- ※ 旧カリキュラムでは『情報の科学』で紹介されていたりした

動画のしくみは、1秒間に何十枚もの画像を切り替えることで、動いているように見せている。コンピュータ業界では、動画を構成する静止画1枚のことをフレーム(frame)といい、この1秒間あたりの動画を構成している静止画の枚数のことをフレームレート(frame rate)といい、単位はfpsであらわす(fpsはエフピーエスと読む)。

テレビ放送は30fpsまたは60fpsのものが多く、映画やアニメはフィルム時代の名残りで24fpsのものが多い。(※ 参考文献: 数研出版の『情報の科学』の検定教科書)。

ブレーンストーミングの仕方

[編集]基本

[編集]- ※ コンピュータとあまり関係ない話題だが、なぜか高校の検定教科書の範囲。指導要領でも要求されている。

- ※ 令和3年以降、中学の技術家庭科でも扱われる予定です。(※ すでに、教科書会社の公表している令和3年度以降用の教科書紹介webページ(PDFなど)でも、KJ法などを紹介ずみ(2020年5月時点)。)さすがに中学ではプロトタイプ開発までは教えてないが、しかしKJ法などを中学でも教えることになる。

- ※ 高校の公民の政治経済の教科書にも、ブレーンストーミングが掲載されました。理系の知識だと決めつけず、文系の知識もブレーンストーミングできるようになりましょう[7]。

- ※ 情報Iか情報IIか、どちらの範囲かあまりハッキリとしません。日本文教出版『情報I』や東京書籍『情報II』などで紹介されています。そもそも中学でも紹介されてるし。なお、日本文教出版『情報I』P94では、単元「情報デザイン」と関連づけて説明。

アイデアを出すための上手い方法で、ブレーンストーミングという方法があります。主に、集団作業のさいの、議論のさいにアイデアを出すための方法として、(ブレーンストーミングは)有名な方法です。

もともとは1940年代にアメリカのオズボーンという人によって提唱された方法ですが、現在はさらに色々な人の手によって改良されています。

ブレーンストーミングのその方法は、

- アイデアを質を問わず、とにかく沢山、案をだしてもらう。結論については別の段階で決める。

- 制約を設けず[8]、関連性の高そうなもんはどんどん出してもらう。

- 便乗の奨励。他人のアイデアどうしでも、組み合わせる。(つまり、発言者にアイデアを占有させない。)

などの方法です。

そして、アイデアを出してもらったあと、使えそうなアイデアを組み合わせていきます。つまり、アイデアの選別は、別の段階で行います。

また、前提として、かならずしも多くの似たようなアイデアが出たからと言って、正しいワケでもありません。

「KJ法」とか「ロジックツリー」とか「コンセプトマップ」など色々な方法がありますが(※ 検定教科書や指導要領でも、それらの方法の名称を紹介している)、それらの方法はすべて、ブレーンストーミング的な考えを実行するための手段です。

「KJ法」「ロジックツリー」などの個別の方法の名前よりも重要なこととして、提案されたアイデアは、まず文字に、なるべく箇条書きで書き起すことが挙げられます。また、「誰が言ったか」という事は気にせず、アイデアの中身だけを記述することで、アイデアに便乗し都合の良い部分の流用を奨励していきます。

文字として書き起こしをされたなら、あとはそれを編集して、関連性の高そうなものどうしを近くに並べるだけです。その際の並べ方として、なるべく二次元平面的に並べるのが、人間が一目で把握しやすくて便利です。

KJ法とは、アイデアをカードに書いて、そのカードをうまく並べたりして関連性を推察する方法なので、二次元平面的に並べやすいのですが、しかし欠点として昔はこれを手作業でハサミを使って模造紙カードなどを切り抜いたりしてたので、面倒でした。ですが現代では、こういった作業はパソコンで簡単に出きます。(ワープロソフトなどにも、文字を二次元的に配置する機能もあります。その他、ブレーンストーミングの各手法の専用ソフトを開発しているソフト会社もあります。) むかしの模造紙などの方法と違い、現代のパソコン利用の方法ならゴミも出ないので、便利です。

- (※ 範囲外: )ただし、これらの手法はあくまで、アイデアを出すための方法 にすぎません。けっしてアイデアの決定・選別の方法ではないです。

- とにかく多くのアイデアを出してもらってるワケですから、後工程のアイデアの選別の段階で、多くのアイデアが淘汰されます。

- このため、自分の出したアイデアが淘汰されることも、よくあります。

- なので、「もし自分の提案が淘汰されても、恨みっこなし」という心構えが必要です。(世間にはときどき、「自分は多くのアイデアを出したから、その提案が採用されるべきだ」みたいな勘違いをしている人がいる。アイデアの多数決かと勘違いしている?人がいる。)

- アイデアを出してもらう段階では、参加者は、ほぼ平等です。しかし、アイデアの選別・決定などは、場合によっては決定権をもつ人だけが限定的に行う場合もあります。(会社の経営会議などを考えれば分かるように、最終的には社長などの決定権者が決める場合もあります。)

- イメージ的に言うと、ある家庭の親子が、家庭内の相談のさい、親が、自分の子供にも意見を聞いて、「子供ならでは」の柔軟なアイデアや既存の発想にとらわれないアイデアを聞くようなもんです。子沢山の家庭だろうがアイデアがどんなに多かろうが、最終的には親が決定するように、ブレーンストーミングの決め方は、けっしてアイデアの多数決ではないのです。

- (※ 範囲外)その他、ブレーンストーミングに限った話ではないのですが、チーム作業でアイデアを出すときの常識的なマナーとして、「人格批判をしない」、「相手の弱点を、アイデアの弱点として、すりかえない」という事です。「だからアナタはダメなんだ」とか「アナタのこういうところがダメなんだ」とか「だってアナタは〇〇できないじゃないか」みたいなのを基本的に言わない事と、それを根拠にアイデアを否定しない事が常識です(人物とアイデアを切り離してください)。ブレーンストーミングではそもそもアイデアを選別しないのですが(だからブレストではそもそもアイデアを否定しない)、あとの選別の工程でアイデアの是非を検討する段階になっても、人格批判や弱点へのすり替えは やめましょう。

- 言い負かすことが目的ではないので、本来なら相手の弱点は関係ないはずです。

ほか

[編集]ブレーンストーミング関連で、「オズボーンのチェックリスト」、「ブレーンライティング」など東京書籍「情報II」が紹介。

CSVやオープンデータ

[編集]エクセルなど表計算ソフトでよく使われるファイル形式のひとつであるCSV形式について、第一学習社の検定教科書が言及していた(2011年度あたりの版)。

これは、いくつもある項目をカンマで区切っただけのデータ形式であるので、構造が比較的に単純である。また、比較的に古くから存在するファイル形式なので、特定の読み取りソフトウェアに依存しづらい。このため、現代でもよく使われる。

昨今、話題になっているオープンデータでも、CSVファイル形式で配布されているデータもある。(※ 第一学習社の見解)

なお、オープンデータとは、政府や自治体などが公開している、統計などの情報。オープンデータの法的根拠としては、2016年に定められた 官民データ活用推進基本法 がある、なお、この法律は、役所だけでなく民間企業のもつビッグデータなどのデータについての活用も推進している(※ 数研出版)。

Officeソフト

[編集]マイクロソフト社のOffice

[編集]検定教科書では特定のソフトの使い方をあまり具体的には教えていないが、常識としてマイクロソフト社が開発している

- ワープロソフトである「Word」(ワード)

- 表計算ソフトである「Excel」(エクセル)

- プレゼンテーション・ソフトである「PowerPoint」(パワーポイント)

の3ソフトは、存在を把握しておいてもらいたい。

なお、Wordは製品名は「Microsoft Word」だが、しかし長いし、Wordだけだと英単語のwordとまぎらわしいので、しばしばMS-Word (エムエス・ワード)などと呼ぶ場合もある。ここでいう「MS」とは microsoft の略である。あまりExcelを MS-Excel とは言わない。Powerpoint も同様、あまり MS-Powerpoint とは言わない。

これら3つは、企業でもよく書類の作成などで使うからか、 他の幾つかのソフトとまとめて「Office ソフト」(オフィスソフト)などと呼ばれている。(歴史的には、先行他社である米国IBM(アイビーエム)社がどうこうとか由来があるだろうが、深入りしない。)おそらく、読者も中学校や小学校などで、すでに Office ソフトを使わされているだろうと思う。

本セクションでは、このマイクロソフト社のOfficeソフトのセットのことを、とりあえず「Microsoft Ofiice」と呼ぶことにする。なお、正式な商品名は、時代によって違う。

Microsoft Office には上記3ソフトのほかにも、Microsoft Office のデータベースソフトのAccess(アクセス)と、印刷編集ソフトの Publisher (パブリッシャー)があるが、基本的には中学レベルでは高度すぎるのでAccess などは使わないだろう。(発展的な高校の授業なら少しだけ使うかもしれない)

対応OSはWindowsだけでなく、マック mac でも Word やExcelを使える mac版Officeがあり、それもマイクロソフト社が正式に販売などしている。ただしmac版では、Access と Publisher は販売されていないかもしれない。

Googleなどのwebアプリを使わなくても、たとえば Windows でも、学内のサーバーの構築さえしてあれば、別々のユーザー同士でファイルの共有ができ、他ユーザーからアクセスさせることができる。この共有による他ユーザーからのアクセスを用いて、共同編集ができる。(ただし、他ユーザーによるファイル編集中は、編集しているユーザー以外からはファイル書き換えできないようになったりする場合もある(閲覧だけは可能だったり)。)

(Office が無くてもWindowsだけで共有は可能。)

また、フォルダ単位での共有もできる。

なお、WindowsだけでなくmacやLinuxでも「ファイル共有」などの機能はあるが、操作がwindowsとは異なる。

サラっと「共有」と言ったが、IT業界ではファイルやフォルダを他ユーザーからのアクセスと編集を許可したい場合、「共有」(きょうゆう)と言う用語を使う。

説明が難しい。授業で必要になれば、教師が操作を説明するだろう。

もし学校外で共有設定が必要になったときは、ネット検索で「ファイル 共有」などの語句で検索すればいい。

なお、Google ドキュメント(Google Docs)でも「共有」ボタンがあり(※ 2023年9月に確認)、「共有」ボタンの効果は、アクセスできるユーザーの設定である。

Google Workspace や Google Classroom を用いた場合、 Google ドキュメントやGoogle スプレッドシートでの共有の際、所属の組織内(学校など)でのみ共有の許可を出せます。学校で使うドキュメント、スライド、スプレッドシートなどは、共有の範囲を組織にしておくのが安全でしょう[9]。

共有相手の権限を「編集者」にすると、データを書き換えできてしまいます(「編集」とはそういう意味)。

編集を許可したくなく、見せるだけを許可した場合は、「閲覧者」にします。

コメント機能を使わせたい場合は、「閲覧者(コメント可)」にします。

一般のwindowsアプリなどの共有では、コメント機能はありませんので、アクセス許可のレベルが「読み取り」か「読み取り/書き込み」の2段階しかありません。

しかし、google のクラウドだと「コメント機能」の権限なども設定できるので、3段階以上(「閲覧者」「閲覧者(コメント可)」「編集者」)になります。 、

ただしこの3段階のアクセス許可レベルの機能は、あくまで有料サービスである Google Workspace や Google Classroom を用いた場合のようです(※ ただし参考文献ではそこまで説明してませんが)。試しに(Google Workstation でなければ Google Classroom でもない)素の Google ドライブ上のスプレッドシートファイルにマウスを合わせて右クリック「共有」>「共有」>歯車アイコン(右上にある) で試したところ、コメントなしで閲覧だけ可能にするレベルが見つかりませんでした。

また、所属組織などにだけ限定公開するボタンも、素のGoogle ドライブでは見つかりませんでした。ネットで調べたところ、どうやら Google Workspace など有料サービスの限定機能のようです[10]。

仮にそういう機能が素のGoogleドライブにあったとしても、おそらく何らかの制限があるかと思います。

Google Workspace および Google Classroom は有料サービスです。1~2週間ていどの期間限定の無料のお試し期間はありますが、それ以降は有料になります。

ただし、それとは別に機能限定版の Google Workspace Essentials および教育機関むけの Google Workspace for Education Fundamentals がありますが[11]、機能が限られていたり、ユーザー数が限られています。

表計算ソフトの活用

[編集]なお、本wikiでは「表計算ソフト」とExcelを呼んでるが、Excelは計算以外にも転用が可能である。

例えば、Excelの画面には格子状に四角いマスがいくつもあるので、それを印刷で活用することで、時間割や名簿などの表、運動会などのスケジュール管理表を作ることも可能だ[12]。実際に、企業ではこういった名簿表や何らかの台帳などを作成し印刷するための手段として、Excelを活用することもある。

ほかの用途としては、Excelを簡易的なデータベースとして活用することもできる。

なお、データベース処理ソフトなどで、タテヨコのマス目の並びのことを「テーブル」といい(※ 開隆堂の見解)、必要に応じて並び替えや検索などをできるものをテーブルと言います。

- ※ 表計算ソフトでは、少し別の意味で「テーブル」と言う言葉を使っている。

- Excelでの計算

たとえば、セルC3とセルC4の数値を足した結果をたとえばC5に出力したい場合(両方のセルとも数値が入っているとする)、セルC5をクリックした状態で

=C3+C4

と半角英数で入力する。

掛け算×と割り算÷はキーボードには無いので、代わりに掛け算には * を使い、割り算には / を使う。引き算は - を使う。

Google スプレッドシートや LibreOffice writerなどでも同様。

プレゼン

[編集]基本

[編集]- (※範囲外)「パワポ資料」と言う概念

- PowerPoint や Google スライド などは「プレゼンテーションソフト」とも言われますが、実際にはプレゼン以外にもパソコン画面用の横長の報告書・資料(パワポ資料、パワポ報告書)などを作るのにも使われます。一般的なパソコン画面が横長なので、横長の報告書はパソコンだと読みやすいのです。

- この事を理解しないと、仕事での「プレゼン」では見当違いのコンテンツを作ってしまいます。

- もし将来の大人になった自分が、上司から「プレゼン」を命じられた時、発表を命じられているのか、それとも資料の作成を命じられているのか、区別しなければいけません。

- 発表をすることを命じられている場合、発表時間に合わせて、スライドの量を調節します。発表時間が短ければ、大幅にスライドの内容をカットします。

- 一方、資料を作る場合、必ずしもスライドの内容をカットする必要はありませんし、むしろカットされては資料の役目を果たさず、不便です。

- ネット上にある啓蒙(けいもう)サイトには、発表スライドと横長資料との区別がついていないサイトも多く、あまりネットが参考になりません。

- 学生のたった5分のプレゼン発表と、30分以上かけてパワポ資料を読者が読み込むのでは、スライドに求められるレイアウトが全く違います。

検定教科書では指摘していませんが、「プレゼンテーション」と一言では言いますが、いくつかの意味のある多義語です。高校の授業で求められる「プレゼン」は、5~10分程度の限られた時間で調査結果を同レベル~自分以上の人前で(同級生や同学年の学生 ~ 教員や志望大学の推薦入試の面接官などの人前で)、発表する能力のことです。

プレゼンに限らず、何かのコンテンツを設計(デザイン)するときは、直面するユーザー層などのうちの大多数(ターゲット層)の知的水準に合わせてコンテンツをつくるのが基本です。ビジネス界隈では「ターゲット層を意識してデザインする」みたいに言います。

勘違いしてほしくないのは、プレゼンの場合、エンドユーザーではなく、そのプレゼンを読む気のあるユーザー、自分の直面するユーザーに役立つ必要があるわけです。

たとえば経済レポートのプレゼンをするなら、経済分析や経済ニュースなどに関心あるビジネスマンとかに役立つプレゼン資料を作りこむ必要があり、けっして単にコンビニとかスーパーとかで買い物している消費者の購買意欲をあおっても意味がありません。

そのプレゼンを読んだりしてくれる人を相手にしましょう。

私たち高校生のプレゼンを聞く相手は、決して、スマホ新製品とかの消費者ではありません。そういうのは、その会社の宣伝マンとかにやらせればいいのです。

また、業界によって、要求されるプレゼンの手法も違います。なぜなら業界が違えば、直面する相手の知的水準も違うからです。

なので、決して、宣伝トークが求められているわけではないので、誤解しないようにしましょう。なので、決して、米国アップル・コンピュータの故スティーブジョブスのプレゼンを真似てはいけません。何かの科目の検定教科書にジョブスが書いてあるかもしれませんが、しかし高校生には求められていません。

プレゼン資料のスライドは、決して宣伝パンフレットではありません。広告チラシのひな型とは違います。

ジョブスのようなプレゼン営業と、調査員のようなプレゼン資料とは、全く要求されるものが違います。

プレゼン資料は、読んでくれる相手に役に立つ情報を提示できればいいのです。役に立たない情報がいくら見やすくても、意味がありません。

会社内でのプレゼン資料をつくる仕事では、たとえプレゼンのファイル(パワポのファイル)の字数が多くても、内容が役立つ中身であり要約してあれば、あとで上司などはプレゼンファイルを入手して読みます。一方、いくら字数を少なくプレゼンファイルをデザインして短時間で読めても、そもそも中身の情報が役立たなければ意味がありません。役立たない情報が短時間で読めても、価値は無いのです。

大学の卒業論文の発表のプレゼン発表でも、少なくともジョブスみたいなプレゼン営業は求められていないので、誤解しないでください。ただし大学は学生数が多いので、一人当たりのプレゼン時間は短めになり、そのため情報を削る必要があります。(卒論の場合、細かい情報は論文などに回すので、プレゼンでは情報を削ることもある。)

また、商談も高校生・大学生の学内活動には求められていません。商談をする営業マンのプレゼン営業とは、調査員のプレゼン資料は異なります。

情報系の学生に求められているプレゼン発表は、基本的には、調査結果などをまとめて発表時間内に発表する能力です。なので、グラフなどを適宜、使います。

会社のプレゼン資料の場合、字数が多いと会議の時間が足りなくなる場合でも、プレゼンスライドの内容の全部をプレゼン時間内では説明しなければいいだけです。後日、パワポのファイルなどを社内サーバーにアップロードするなどして配布すれば済むだけだからです。

プレゼン資料も学生プレゼンスライドも、検索しやすく作る必要はありません。なぜなら、プレゼンの発表者自身が情報を出席した聴衆に届けるので、検索する作業が無いからです。もしプレゼン中の質問時間に聴衆から質問があっても、発表者が応答するので、聴衆には検索の作業はありません。

なので、パンフレットや広告などとは、プレゼン資料や学生プレゼンスライドは作り方が根本的に違うのです。

ただし上記の話は主に会社でのプレゼン資料の話であり、なので学会発表や就活生などに要求されるプレゼンの手法とは違うかもしれないので、それぞれの業界の慣習に合わせてプレゼン方法をアレンジしてください。

さて、プレゼンテーションソフトを使う際、そもそもプレゼンの仕方を知っている必要があります。

読書などとは違い、プレゼンでは聴衆には調べる時間が無いので、プレゼンでは難しい言葉は使わないようにしましょう(※ 東京書籍の「情報II」の検定教科書の見解です)。また、時間に制限があるので、あまり多くの事を伝えられないので、プレゼンでは伝えたいポイントを絞る必要もあります。

- ※ ただし、果たして会社でのプレゼンもそうかは不明。基本的には検定教科書にある説明は、高校や大学など、学校でのクラス人数が40人~100人近くもの学生集団が10分程度の短時間ずつプレゼンすることを前提にしている。

- たとえば大学である学科の4年制で100人の学生がいるなら、1人あたり10分の卒業発布でも、学生が100人いるので合計 1000分になり、つまり約16時間になるので、2~3日にわたって卒業発表することになる。

- 企業の場合、少数の社員が1~2時間のプレゼンをしたりする長いプレゼンもあるので、高校・大学の短時間のスライドではなく、もっと長い文章量のプレゼンが必要になることもある。

検定教科書では、プレゼン棒(指示棒)とかレーザーポインタとかプレゼンターを、東京書籍『情報II』が紹介。同社の情報Iでは、レーザーポインタのみ紹介。 (※ 開隆堂はプレゼン棒のことを「指示棒」と呼んでいる。)

プレゼンの際、聴衆に事前にプレゼンの概要の資料を紙面などで配ることがあるが、その概要の資料をレジュメ(レジメ)やハンドアウトなどと言う(実教出版I)。

KPT

[編集]- 「良かった点」と「改善点」の収集

プレゼンなど発表をした際、または発表前に仲間内でシミュレーションする際など、発表の良かった点・改善点を信頼できる仲間内で評価しあい、今後の改善につなげると、役立ちます(※ 数研出版の副教材の見解)。

※ 数研出版はここまでしか言ってないのですが、なぜそうすると良いのかwiki側で追加説明します。人によって、良い点ばかり気づく人もいれば、改善点ばかり気づく人もいて、人ごとに片寄りがあります。このため、発表などを評価しあう際、事前に評価シートなどに「良かった点」「改善点」の両方とも記入欄を用意したりすると良いでしょう。

世間には、お世辞ばかり言ってロクに発表内容を聞かずに「全部良かったよ」とか言うクソ野郎とか、その逆に発表者が嫌いとかの理由で全部ケチをつけるクソ野郎とかいるので、そういう人を排除するためにも「良い点」「改善点」の両方をします。というか、たぶん数研出版の編集部で、こういうふうに原稿などの「良かった点」「改善点」とかの相互評価をしているのでしょう。

- (※範囲外)KPT法

「KPT法」(ケプトほう)というビジネス手法があります(KPIとは異なる)。Keep、Problem、Tryの略です。

良かった点は、今後も続けて欲しいので Keep (継続する点)、改善点は問題点なのでProblem(問題点)、そして、KeepとProblemをもとに今後に挑戦すること(Try)を決める、という手法です。

ネット上ではKPT法とアンケートを関連づけてる記事は特にないのですが、しかし上述のように、アンケートで「良かった点」・「悪かった点」を最初から記入欄を設けることにより、アンケート収集者はKPTを自然に実践できるでしょう。

アンケートでは、KeepとProblemだけで十分だと思います。上記の数研出版のアンケート例でも、良かった点(Keep)と改善点(Problem)しか自由記述欄が無いし。

なお、Problemのアンケート結果で問題点の報告が集まったら、それをもとに、本質的に解決すべき課題を決める必要があり、この今後の課題のことをイシュー isuue と言います。

読者がもしToDoリストを知ってれば、このissue解決も、ToDoリスト上の解決すべきタスクに加えます。

そして、チーム開発をしているなら、issueを開発チーム内に報告して、情報を共有します。

Keepのアンケート結果は、今後の仕様とするかどうかを決めます。仕様とすると決まった場合は、それを社内のその製品の開発マニュアルなどのチェックリストに入れて、確実に今後も長所が反映されるようにします。[13]

アンケート回答者にProblemを書かせる際の注意として、改善策まで書かせないことです。改善策があると、別の工程(Try)が混ざってしまっているので、かえって分離の手間が増えてしまうので、収集側にとっては非効率になってしまうからです。改善策については、収集者の側で Try として考えます。そのため、「悪かった点」「問題点」などのような記入欄の題名にするなど、あえて否定的な表現の題名にすると良いでしょう。

企業での内部プレゼン資料は、基本的には、たたき台です。たたき台とは、試作の一種であり、そのアイデアと試作をもとに皆が議論しあって、これからより良いものを作る前の、試作です。

プレゼン資料をもとに、社員たちがアイデアを出し合って、ああだこうだと議論したりします。なので、決して高校~大学のように、単に「発表して評価してもらって終わり」みたいなだけのプレゼン資料は企業では通用しません。たたき台なので、あとで修正する場合も多いので、あまり配色とか図解にこだわっても意味ありません(あとで書き直すので二度手間になりかねない)。

さて、学生みたいなたった5~10分の細切れなプレゼンに、他の社員が付き合うのは時間的に非効率であり、会社からすれば経費の無駄です。

なので会社では、もっと長い30分以上とか1時間以上とかの時間をかけて、プレゼン発表をする場合もあります。

ネットによくある「プレゼンは3分とか短いほうがいい」というのは、それは社長とか取引先とかの時間を使う場合です。

プレゼンは、相手によって、時間を変える必要があります。たとえば社内プレゼンなら、社長・取締役など役員は忙しいので、プレゼンは短くしなければいけません[14]。

また、役員は現場の細部を知らないので、専門的すぎる用語は避けるのが無難でしょう。

社長が長い時間を社内プレゼンに使わなくて済ませるよう、代わりに事前に課長や研究所長とかが長いプレゼンを聞いて、そこでは聞くのに時間のかかるプレゼン資料があり、質疑応答などでプレゼン者と議論しあって、アイデアを出し合っているのです。

企業での少人数のプレゼンの場合、必ずしもプレゼンソフトを使う必要も無く、ワードによるレポートを配布して、そしてホワイトボードに手描きで説明したり、あるいはプロジェクター画面にワード文書を表示してプレゼンしても構わない場合すらもあるのが、企業でのプレゼンです。ホワイトボードだと、プレゼン者以外の上司なども参加します。

要するに、プレゼンの形式の企画会議みたいなのも企業ではあります。

本来ならプレゼンではなく「企画会議」や〇〇会議とか「打合せ」などと言うべきかもしれませんが、聴衆が多人数の場合はプレゼンテーションソフトを使うことが多いからか、一般にこれもプレゼンと言う場合もあります。

この「企画」や「会議」の仕方なども、業界によってスタイルが全く違います。就職後は、それぞれの業界に合わせた方法をしてください。

アウトライン

WordやPowerPoint にはアウトラインという機能があって、見出しを設定しておくと、見出しの一覧を画面の左側などに表示できる機能がある。プレゼンではアウトラインを表示しておくと便利だというのが、東京書籍『情報II』のアドバイス。

- ※ なお、アウトラインについては、高校「情報」科では「構造化」の単元でも紹介される。

GoogleのOfficeソフト風アプリ

[編集]ほか、2020年以降の近年では、グーグル社が、ネットワーク上で使える Office ソフト的なwebアプリとして、 Google Workspace を出しており、ワープロソストの Google 「ドキュメント」、表計算ソフトの「スプレッドシート」、プレゼンテーション・ソフトのGoogle 「スライド」、などがある。Googleのこれらのサービスはwebアプリなので、ネットワークを介した転送などは Google のサービス内なら手軽であったりするが、当然ではあるがインターネット環境が無いと使えない。

なお、別にグーグル専用の携帯パソコンの Chromebook(クロームブック)でなくとも、つまり例えば Windowsのインストールされた普通のパソコンでも、グーグルのサイトにアクセスして登録さえずれば上記の Google「ドキュメント」や Google「スプレッドシート」などのサービスは使える。

- ※ 検定教科書では紹介されないが、すでに公立高校などでもGoogle Workspaceの採用実績がある[15]。

なお、Google ドキュメントなど一部のアプリには「提案モード」と言うのがあり、もとのファイルを変更せずに、つまり生徒側からのファイルを変更せずに、共同作業者(この場合は教員)からの提案を表示できる機能です[16]。オンライン学習時などでは、生徒のICT作業を見た教員から、何か改善案などを生徒に提案をする場合に提案モードをもちいて提案される場合もあるので、参考に。

LibreOffice

[編集]現代ではMiceorosft Offce と似たような機能をもつ他社製品もある。

たとえば、Linuxなどで使われる無料ソフトの LibreOffice (リブレオフィス)に含まれる、ワープロソフトのWriter、表計算ソフトの Calc、プレゼンテーションソフトの impress がある。なお、無料ではあるが、権利などで使用条件などがあるので、決して完全な自由ではない。

無料であるメリットのほかにも、ソースコードが公開されているので、高度な技術者にとってはソフトウェアの研究・開発にも都合がいいが、しかし高校レベルを大幅に超えるので、説明は省略する。

いわゆるフリーソフトであるが、財源はLinuxなどのオープンソースOSなどを開発・利用している、オープンソース陣営の企業群などからの寄付であったりする。

ただし、Microsoft Offce と LibreOffice はあくまで別の制作者の作っている別ソフトなので、細かな操作などは異なる。

また、基本的には非オンライン上で使うことを前提に libreOffice は設計されているので、ネットワークを介してチーム内で共同編集しながら書類を作るのに使うのには初心者レベルでは難しく(基本的には無理)、あまり不具合サポートに積極的ではない(基本的にはユーザーによる自己解決が求められる方針なので)という性質もあり、多くの小中高では LibreOffce は使わないかもしれない。

教育用クラウド

[編集]概要

[編集]- ※ 検定教科書には無いですが、すでに公立中学・公立高校などにも導入され始めています。

世界的なものだと、Google Classroom というのがあります。

日本企業のサービスでは、「まなBOX」やロイロノートなどの教育用クラウドがあります。

ネット状況など

[編集]さて、端末だけはChromebookやiPadなどが普及しましたが、しかしそれを全校生徒の数百名とかが一斉に学校で使うことは困難です。なぜなら、学校側のWi-Fi 通信には容量制限があるからです。また、クラウドではインターネット通信もする場合があるので、学外のネットワークへの影響もあります[17]。学内ネットワークだけをどんなに投資しても解決しません。現実的には、時間を分けて1クラス30~40名ずつ、通信を使うことになると思います。

特に、動画などの大容量のファイルを通信する際、通信容量などの問題に直面します。こういったネットワーク事情の限界もあるので、ネットワークを介さずに校内の視聴覚機器で動画視聴することも、今後もあるでしょう。

ひとつのサーバーに同時に大量のアクセスが行われることをアクセス集中といい、たとえ悪意が無くてもサーバーがつながりづらくなってしまう原因になります(数研 P31(索引には無い))。アクセス集中による不具合は、パソコンだけでなく、電話などでも起こりうるので、気をつけましょう(数研)。学校内にかぎらず、動画などのデータ量の大きなファイルをいっせいに送信またはいっせいに受信するようなことは、アクセス集中を引き起こすので、してはいけません(数研出版)。例えば、年明けに「明けましておめでとう」と一斉にメールや電話や投稿コメントをしたりなどでも、アクセス集中を引き起こす場合もあるので(※ 数研)、国民の祝日や国民行事などの際は、気をつけましょう。

- 意図的に特定のサーバーやウェブサイトに大量のアクセスを集中させることは、サービス運用を妨害する攻撃行為に当たります。このような行為は、DoS攻撃(Denial of Service attackの頭字語)ないしDDoS攻撃(Distributed Denial of Service attack)と呼ばれ、法的な責任を問われる可能性があるため、絶対に行ってはいけません。

- DoS攻撃

- 攻撃者が1台のコンピューターから大量の不正なリクエストを送り付け、サービスを利用できなくする

- ネットワークの帯域やサーバーのリソース(CPU、メモリなど)を過剰に消費させる

- 単一の攻撃元からの攻撃なので、そのIPアドレスをブロックすることで防げる可能性がある

- DDoS攻撃

- 多数のコンピューターやボットネットを利用して分散化された攻撃を行う

- ゾンビPCなどの複数の攻撃元から同時に大量のリクエストが送られる

- 攻撃元を特定して遮断するのが非常に困難

- より大規模でダメージが甚大になる可能性がある

両者とも、最終的にはWebサイトやネットワークが応答不能になり、サービスが利用できなくなります。DDoS攻撃はDoS攻撃よりも深刻で、攻撃の検知や防御が難しいのが特徴です。

企業などではDDoS攻撃対策として、ロードバランシングやトラフィック分散、攻撃検知システムの導入などの対策を講じています。しかしDDoS攻撃は年々巧妙化しており、被害に遭わないよう最新の対策が求められます。

利用者にあっては、自分が無自覚にDDoS攻撃に加担してしまわないよう、オペレーションシステムの脆弱性修正プログラムを忘れずに適用する。出所不明のプログラムを実行しない。などの対策が求められます。もし生徒全員参加でビデオ会議(ZOOMやMeetなど)とかで授業をして生徒の端末からのビデオ撮影動画を受け付けてしまうと、回線が多数の生徒からの動画データで圧迫してしまい、授業が止まってしまいます[18]。なので、どうしても遠隔授業に参加するなら、学生側はビデオ会議では動画送信せず(教員の動画を受信するだけ)、チャットで回答や質問などをしましょう。

なんでもかんでもオンラインで学習する発想は、もう時代遅れで、2005年くらいでの未来予想にすぎません。2020年以降の今はもう、オンライン学習と学校での対面学習を使い分ける「ブレンディッド・ラーニング」の時代です。

あと、そもそも遠隔授業は基本、教室に登校している生徒のプライバシーの問題があります。登校している生徒と欠席している生徒が混在している状況では、遠隔授業をすると、登校している生徒の顔や音声がインターネットにアップロードされてしまうので、プライバシー上の問題があります[19]。行政は長期目標として、「どこからでも勉強できる環境を目指そう」みたいな事を言いますが(さきほどの参考文献にもそういう内容が書かれています)、しかし実際は上述のようにプライバシー問題が発生しやすく、そう簡単ではありません。

素人でも思いつく対処法として、欠席者用の授業動画を別途つくれば対処できますが、だったらそもそも授業を最初から教科書会社が動画にして販売する制度に文科省が改革すれば十分です。あるいは、どうしても対面授業じゃないと教えられない事があると行政が考えるなら、それは動画では学べませんので、欠席者はその内容を学べません。

また、もし欠席者のための特別授業をネットで放課後に追加でする事で、登校生徒が写らないように対策するなら、教員の労働時間が単純計算で2倍になり、これは文科省の建前(たてまえ)の「教員の働き方改革」に反しており、許されません。せいぜい、教員が事前に授業の動画を撮りためようにも、検定教科書は4年ごとに改訂されますので、4年以上前の動画は現代の教科書には合いません。また、地歴公民などでは1年ごとに時事の反映の細かい改訂があります。

あるいは、教科書会社が授業の動画をあらかじめ録画しておけば(あるかどうか分かりませんが)、すでに予備校とかでそういう動画授業が実用化されていますが(東進ハイスクールがそうです)、そのようなシステムを使えば欠席者への対処は可能ですが、だったら何のために高校の対面授業があるのか不明です。高校の対面授業の意義のために、生徒どうしが教室でチームになって探求学習、とか言うのなら、やはりそれはネットでは学べません。教室を撮影してネットにアップロードされたら、プライバシー問題が発生します。「探求学習」とかも文科省が建前に挙げているので、なのにそれを軽視することは、教育行政の方針が矛盾してしまいます。

やはり、ネット上での学習には限界があるという現実を受け入れざるを得ません。せいぜい、たとえば欠席者のために宿題などの課題をネットで連絡するとか、その宿題を解くヒントになる教材動画にアクセスさせる許可を生徒の家庭のIPアドレスに与えるとか、そういうのが関の山 (せきのやま)、といったところでしょうか。

だから、教育学でいう、1990年のブランソン(教育学者)の学校教育における情報技術パラダイムモデルは、そのままでは少し時代遅れ(ブレンディッド・ラーニングの実情を取り込めていない)、または上述の問題に対策して修正した新理論が必要です。ブランソンのモデルとは、生徒も教師も知識データベースなどにアクセスする仕組みのモデルです。

あるいは、ブランソンは生徒が自発的に学ぶことの意義を強調したのだと仮定するなら、それは今では「探求学習」(Enquiry-based learning)や「アクティブ・ラーニング」(active learning)などで対応していますし、こちらの用語のほうが適切です。

現代風に再構成して言い換えるなら、「探求学習の手段として、ICT機器も用いたブレンディッド・ラーニングを活用しよう」くらいの意味合いでしかありません。たった1行の説明で済みます。

1990年代の理論を、数十年後の2020年以降の令和にそのまま当てはめようとするのは、無理があります。

2024年の現状、多くの学校の授業のほとんどは、ブランソンの標語のような仕組みになっていませんし、電子産業の見通しでは半導体など電子部品の性能がそこまで進歩しそうにありません(『ムーアの法則』の破綻(はたん)といい、2010年ごろから半導体の性能向上は停滞しています)。

官公庁の統計などのデータはネット上では公開されていますが、調べ学習以外では、あまり使用頻度がありません。

あるいは、百科事典的な情報なら、まさに今お読みのwikiがそういう系統の無料サービスですが、しかし無料ゆえに信ぴょう性に問題があり、とてもじゃないですが学校教育で使えるレベルではありません。

ほか、辞書などの語句の解説の引用を公開しているサイトはありますが、しかし決してそれを読むだけで高校生にふさわしい学力が身につくようにはなっていませんし、別にその辞書サイトを利用する必要も無いです。

ブランソンは、現代のアクティブラーニングやICT教育などにつながる先駆者としての意義はあるかもしれませんが(しかもそれは労力の必要なことであり、とて意義のあった事ですが)、しかし、だからといって当時の論文や研究をそのまま現代に当てはめるのは少し問題でしょう。

たとえるなら、聖徳太子の17条憲法がいくら古代の当時としては先駆的でも、だからといって現代の日本国憲法を改正して聖徳太子の憲法の条文に変えたら日本社会は崩壊するのと同じ。

学校で調べ学習などでネットにアクセスする際、生徒から見れば学校からインターネットに直接アクセスしてるかのように見えますが、実はそうではない場合もよくあります。

じつは、自治体共有ネットワークを介して間接的にインターネットにつながっている方式だという場合もあります。学校ごとにセキュリティ技術者を置くのは人手も予算も足りないし非現実的なので、代わりに自治体単位でそういう技術者の管理するサーバーを仲介して、学校から自治体の大規模サーバー(データセンター)を経由して間接的にインターネットアクセスをさせている方式も多いのです[20][21]。大規模自治体だと、費用的に集約効果が見込めるので、そういう方式を採用していることがあります[22]。

日本では、単に一般大衆には告知していないだけで、じつは日本の公共機関や公立学校などには、既にそういう専用回線があります。

私立はどうか知りません。

- ※ なお、専用回線については検定教科書でも、「専用線」という名称で、数研出版の情報Iで紹介されています。

- ※ ほか、銀行の専用線については、第一学習社がP.142『情報システム』で「情報システムによって提供されるサービスには、銀行のオンラインシステムのような専用の情報通信ネットワークによって提供されるものや、ネットショッピングやネットオークションのようにインターネットを利用した情報通信ネットワークによって提供されるものがある」という記述あり。同ページP142の図(ページ上図)でも、インターネットとは別に「銀行専用ネットワーク」の語句が図中にあり。一般の銀行だけでなく、コンビニATMも、この銀行専用ネットワークにつながっている、とのこと。

- ※ 検定教科書ではないが、コトバンク『全国銀行データ通信システム』によると(日本大百科全書(ニッポニカ) の解説)「東京と大阪にある全銀センターに設置された大型ホストコンピュータと各金融機関を専用通信回線でつないで処理を行う。」という記述がある[23]。

- 世間には、デマで、銀行がインターネットに直接つながって銀行間の決済をやりとしている(←デマ)、みたいな事を言っている評論家もいる。そのデマを第一学習社は大否定。

- ※ 朝日新聞デジタルでも、全銀システムについて「それぞれの銀行が管理する顧客の預金データは、全国銀行データ通信システム(全銀システム)でつながっていますが、インターネットを通じてではなく専用の回線で情報をやりとりしています。 」とあります[24]。朝日新聞からもデマは否定されています。

- ※ デマ言ってる人が誤解してるのは、おそらく第6次全銀ネットワークが通信プロトコルにインターネットでよく使われる TCP/IP を採用したのを[25]、てっきり回線のハード自体がインターネットに変わったと誤解してるのだろう。なお、このように通信プロトコルにはネット用のTCP/IPなどを使うが、しかし回線自体はインターネットとは別の閉ざされた回線にする技術のことを IP-VPN と言う[26]。

- ※ 日本とNATOのあいだの専用回線とか、普通にニュース報道をされています[27]。

または、インターネットからは直接はアクセスできないネットワーク網のことを「閉域網」とも言い、いくつかの自治体の教育ネットワークも閉域網です[28]。

実際、教育委員会の専用回線についてのニュースもあります[29]。

こういう専用回線がどういう方法で昨今の教育クラウドに対応したかというと回線の増強であり、つまり、

学校 → 教育委員会(または自治体)データセンター → インターネット

の間の回線を増強して容量を増やしまくる設備投資のほか、ありません。ニュースでも、そういう設備投資をしています。

裏を返すと、回線の増強さえ投資すれば、わざわざネットワーク構成を変える必要はありません。クラウド以前と引き続き、データセンターの専門技術者にネットワークの保守・管理を委託できます。

なお、実際には、教育委員会管理の中心的なサーバーとは別に、各学校にも中継サーバーがあって、それで負荷分散をしている、という仕組みです千葉県千葉市教育委員会様 – Soft-on-Net Japan[30]。

よく、日本政府はたとえば「教育クラウドで災害対策! 学校サーバーが故障しても安心!」みたいな感じでクラウド化を奨励しますが、しかしもしクラウドのあるデータセンターの場所で障害や天災が起きたら、クラウドだけの方法では一巻の終わりです。なので現実的な対策としては、クラウドのサーバーに加え、各学校のサーバーでもデータを保管するのが現実的でしょうし、また上述の負荷分散にもなるでしょう。

また、この負荷分散の派生的な結果として、デジタル教科書などもそういう負荷分散の仕組みを前提にしている。つまりデジタル教科書の著作権ライセンス管理の仕組みで、各学校が自校のサーバーを介して自校の生徒にデジタル教科書を再配布できる仕組みになっている[31]。

そもそも、そういう仕組みのライセンスになってないと、生徒数のぶんだけ同じファイルが再ダウンロードされてしまうので、大容量であるデジタル教科書や授業動画などの頻繁なダウンロードのせいで 回線が圧迫されてしまうことになってしまい、結果とても自治体が困る、(なので、そうならないように「学校側で校内限定で再配布が可能」なライセンスになっている)のである。

もう一つ別の負荷分散の方法として、CDN(コンテンツ配信ネットワーク, )という仕組みがあり、サーバー業者やクラウド業者の提供するキャッシュサーバを使う方法がある[32]。この場合、学校のなるべく近くにあるキャッシュサーバからダウンロードするようなシステムにする。すでに一部の教科書会社がCDN配信のシステムも開始している。

ほか、一見すると教育用クラウドはデータベースには見えないが、しかし少なくとも光村図書(小学校国語などの教科書会社)の提供する教育用クラウドは裏でデータベースのSQLなどのシステムを活用している[33]。

※ なのでクラウドに関心ある高校生は、データベースの勉強もしよう。

教育クラウドのデータベースの件の裏取りができました。

総務省が教科書会社に、教科書会社の垣根を超えた共通基盤の構築のために、各教科書会社にデータベース化を要望しています[34][35]。

ついでに、次のことを教育したい。データベース化の際のコツとして、所属の組織(学校や市町村)ではなく最小単位(人物など)を基本IDとして管理するのがコツです。総務省の学習データベース共通基盤にも、下記のような文言があります。コツである理由はあとで説明します。

3.1.4.1 データ管理機能 学習データは学習者単位、データ提供元単位で管理されていること。

では、なぜこう学習者単位で管理すると効率的なのか、説明します。

もし、学級ベースで「1年6組の山田くん」みたいにシステム構築してしまうと、たとえば、もし進級でクラスが変わる際、部活はそのままなのにクラスが進級で変わったせいで部活までもシステム構築のやり直しの手間が大幅に発生し、二度手間・三度手間です。

あるいは、もし学校ベースでシステム構築してしまうと、転校などの際、生徒のデータを業者が入力しなおしの羽目になり、とても面倒です。

このように、学級や学校といった所属先は、月日の経過によって変わる可能性があります。

なので、絶対に変わらない、個人の存在そのものをベースにして、人間を扱うシステムは構築する必要があるのです。

たとえば

- 個人番号〇〇、 氏名:山田ナントカさん 、 所属学校ID:△△番、 学年:1年、 クラス:6組

みたいに、人間を扱うデータベースは個人ベースでシステム設計しないと、所属先の変更のたびに、作り直しの羽目になってしまうのです。

なので、個人のIDで 紐づけ(ひもづけ) したデータベースを設計する必要があります。

学校のシステム設計なら、生徒個人のIDで紐づけする仕組みのデータベースを設計することになります。

情報処理学会の高校生向け動画で、ちょうど似たような話をしていました。情報処理学会『3. データベース (1) データベースとは(情報通信ネットワークとデータの活用)情報処理学会 IPSJ MOOC』 (6分00秒ごろ)

情報処理学会の動画でも触れられているのですが、前提としてデータベースはサーバで管理する必要があります。つまり、けっして一般のソフトみたいに一人ひとりのパソコンにインストールはしません。

たとえば、学校の生徒データベースなら、1つのサーバーに、それぞれの先生や部活の顧問や保健室の先生などがアクセスできるようにしないといけません。

もし、そうしなかった場合、つまり仮に先生一人ひとりや顧問一人ひとりに別々のデータベースを与えると、たとえば、もしある生徒が転校したとき、担任先生のデータベースだけを変えても、他の先生や顧問などのデータベースはそのままなので、せっかくデータベースソフトを導入した意味ありません。(情報処理学会の動画でそういう例を出している。)

- 特定の場所以外からのアクセス制限

教育クラウドの専用回線については、特定の場所以外からは教育クラウドはアクセスできないようになっていたりといったセキュリティ設定もされている場合もあります『総務省 令和4年度 学外教育データ連携に係る実証事業』,P.19。さらに、場所によってアクセス権を変える、と言った事も、共通基盤クラウドでは可能です[37]。

おそらく、学校や教育委員会以外のある場所以外からはアクセスできないとか、あるいは加えて生徒の自宅以外からはアクセスできないとか、・・・そういった事でしょう。

正直、SNSやら動画サイトなど一般のwebサービスなどでは、そこまでのセキュリティは要求されません。パスワードとIDさえ正しく入力すればログインできるのが、一般的なwebサービスのセキュリティです。

ですが、専用回線レベルの場合の教育クラウドは、娯楽などとは目的が違います。

教育がクラウド化する理由は、学校ごとのソフトウェア環境のバラツキを減らすなどして自治体(市町村や県など)全体で教育を効率化したい、とかが目的です。あるいは、関係者のチーム全体で、情報の共有やノウハウの共有などが目的です。

あるいは、生徒のデータを教育委員会とか進学先とかに送るので、今時はネットも活用してデータを送るので、だったら最初からネット上で生徒の活動を記録するのが手っ取り早いとか、そういうのが教育クラウド化の一因でもあるでしょう。

たとえばSNSなどの娯楽だと、携帯スマホからでも自宅からでも学校や会社からでもSNSにアクセスできたりしてますが、そんな娯楽とは、教育クラウドは目的が違います。

世の中の実態、裏側はこうです。

なお、企業などでは、費用の限界で、多くの企業では、特定場所からのアクセスしか認めないといった制限はできないのが現状です。

活用事例

[編集]Chromebooksやタブレット端末などの端末の、カメラ機能のほうも割と重要です。

体育の授業や運動部などで、フォームを友達などに撮影してもらって、それを見てプロの手本と比べて改善をする、・・・なんていう利用法もされています[38][39]。なお、総務省もこのようなタブレットなどのカメラを体育で使う用途を把握しています[40]。

なので、タブレットなどの普及は、これはこれで価値があります。

Google FormsやMicrosoft Formsなどアンケートアプリを、教員と生徒のあいだのメールのように連絡に使う用途もある[41]。アンケートはもともと匿名性が高いものだし、なのでアンケートアプリも他人に見られづらいように設計されているので、メール的に秘密の連絡をするのにも使えるというワケ。

いじめの相談・報告や、その他の悩み相談などで、メールのほかに、こういうクラウドを使うという経路も、現代ではある。

今時の小中学生だと、メールよりもアンケートアプリのほうが使い慣れている可能性もありそう。

毎朝の保護者からの生徒の欠席連絡を、アンケートフォームで行う手法も小中高で普及しており、すでに文科省がそれ用のフォームの雛形を作成してネット公開している[42]。

アンケートとは別の方法でメールの代用にする方法もある。それは、小テスト用のアプリを、秘密のメールとして活用するテクニックである[43]。小テストはもともと他の生徒に見せてはいけない・見てはいけない(見たらカンニング)ものなので、メールと同様に秘密の通信に都合がいいというワケ。

教育用クラウドを作っている日本企業の教育用webクラウドで、クラウド上で小テストや宿題・課題などを作れるサービスをしている日本企業もあるので、そのサービスを使ってメール利用している学校もすでにある[44]。

ほか、学校の朝の出欠の連絡を、google forms と google classroom を使って行う方法もあるようです[45]。どう使うのかは知りません。

- 社内専用SNS

ツイッター(現在はX(エックス))とかSNSはすでに存在しているが、ツイッターだと全世界に情報発信するのが基本設計なので、「学校内だけで情報共有したい」みたいな目的には向かない。

そこで、企業内だけで情報共有する限定的なビジネス用SNSというかオフィス用SNSを開発して運営しているIT企業も、現在では存在している。日本企業でもそういった限定的なSNS企業があり、たとえばTalknote(企業名)などがある。このビジネス向けの限定的なSNSがすでに一部の中学・高校でも利用されており、教員用の指導書などで報告されている[46]。なお、LINEでも似たような運用ができる[47]。ただしtalknoteは有料らしい。

ほかの企業の学校SNSサービスとしては、cubercampus と言うのもあります[48]。ネット検索すると別企業のものが多く出てきて紛らわしいので、本ページでは特別にリンクを張ります。『CYBER CAMPUS | CYBER CAMPUSはすべての先生と生徒のコミュニケーションを自由に変える。 まったく新しい安全な教育ツールです。』 cyber campus は有料です。cyber campus も運営企業が公式にSNS機能を宣言しています[49]。

ほか、書籍によると、『まなびポケット』をSNS的に使える可能性があるらしいです[50]。

特定の企業名までは覚えなくていいが、現代ではSNSはツイッターのmixi(ミクシイ)だのよりも、さらに先にまで進んでいることを知ろう。

日経の技術情報サイト『日経クロステック』にも、すでにTalknote などの組織内SNS は知られている[51]。

教員側からすると、出会い系サイトだの外部のヘンなサイトに、生徒が接続させないようにできるので、利点がある。[52]

オンライン会議・ビデオ会議のアプリとしては、Google Meet や Zoom や Microsoft Teams などがあります。オンライン授業もこれらのツールで一般的には可能です[53]。

ネット上にデータ保存するオンラインのストレージには、Google ドライブや Microsoft OneDrive などがあります[54]。これらのサービスの呼び名については、ネット検索で確認したところ、「オンラインストレージサービス」とか「クラウドストレージサービス」などと呼ばれています。

なお、Google ドライブにも、マイクロソフトなど他社のアプリのファイルを入れることは可能です[55]。GoogleドライブやOneDriveは、USBメモリや外付けハードディスクのように、単なるファイルの保管庫でしかありません。

ただし、GoogleやMicorsoftなどの管理者が検閲しており、アメリカの法律で違法な内容のあるファイルは削除されることがあります。

- ※ 検定教科書でも、企業名は伏せていますが、実教出版が、外資系のクラウドには日本以外の法律が適用されるので、外国法によって法律違反になることもあると言及。

また、クラウドといっても完全には安全ではないので(サーバー側の事故とか)、バックアップを定期的にクラウド以外の場所にとっておく必要などもある(※実教出版の見解)。

なお、Microsoft Word のファイルをGoogle ドキュメントで開くなども可能ですが、レイアウトが多少は崩れる場合もあります[56]。これはGoogleに限ったことではなく、たとえばLibreOfficeとMicrosoft wordでもレイアウトが崩れます。一般に、どこのIT会社も、別会社のアプリのファイルまでは動作保証はしません。

IT企業が親切心で他社のファイルを開いて読み込みできるように最低限の互換性を確保しているだけなので、レイアウトまでは保証されません。

上記以外にもオンライン・クラウドのストレージサービスは多くありますが(たとえばDropboxなど)、しかし生徒がGoogle Classroom または Microsoft 365 などにアクセスしているのに、わざわざ他社のストレージを使う必要は無いでしょう。

- グループウェア

なお、Google Workspace や Google Classroom 、または Microsoft 365 のような、チーム作業をする際に必要になりそうなツールを一つのアカウントで扱えるクラウドサービスのことを「グループウェア」と言います。

なお、日本企業が教育クラウドのサービスを色々と作っていますが、その際にいちいちIDやパスワードを作らなくてもGoogleアカウントなど大手SNSアカウントや大手スマホ用アカウントなどで新規アカウント登録及びログインできるシステムだったりしますが、このような大手の他社のアカウントでログインできる仕組みは、シングルサインオン(SSO)という技術の一種です[57]。

「グループウェア」や「シングルサインオン」などは概念が似ていますが、高校生としては、とりあえずは「グループウェア」という概念さえ覚えられば十分でしょう。教師たちの教育研究などの界隈では、「グループウェア」という用語でのヤリトリが広まっています(SNSなどで確認)。いっぽう、「シングルサインオン」という用語は、あまり広まっておらず、代わりにグループウェアという用語の使用で教師たちは置き換えて説明しています。(技術名の「シングルサインオン」で説明するよりも、ソフトウェアの種類名である「グループウェア」という表現で説明するほうが分かりやすいようだ。)

下記の「ソーシャルログイン」なども同様、とりあえず、用語の暗記は不要です。

たとえば、あるIT企業が各地の学校にアンケートを取る際、「御校でお使いのグループウェアをお教えください」のようにアンケートを取ることはありますが、「御校でお使いのシングルサインオンのシステムをお教えください」みたいにはアンケートされていません。

- ※ 「ダッシュボード」と「グループウェア」という用語は、検定教科書には無い用語ですが、教師たちの界隈で広まっている用語です(「ダッシュボード」については、ネット動画などで教師たちが使っているのが確認できます)。

「シングルサインオン」という用語も、アップル社[58]やAdobe社[59]など大企業が一部のサービスで使っている用語なので、これはこれで、頭の片隅にでも入れておきましょう。

べつに教育産業に限らず、たとえば動画サイト(たとえばニコニコ動画)などでもログイン時に、ツイッターアカウントでログインできたり、Facebookアカウントでログインできたり、LINEでログインできたりしますが、そういうのは特にソーシャルログインと言います。

ただし、さすがに教育用クラウドのような厳重なセキュリティなどの要求される環境で、ツイッターなどSNSなどのアカウントでのログインは無いだろうと思います。なので、教育クラウドはソーシャルログインではないと思います。

より一般的な概念として、SNS連携にかぎらず、一つのログインで、複数のwebサービスと連携できるシステムのことを「シングルサインオン」と言います[60]。

ここら辺の分類は、新しい分野なので、論者によって果たしてソーシャルログインがシングルサインオンに分類されるのかどうか、微妙に異なっています。なので、細かい分類を暗記する必要はありません。

グループウェアも、シングルサインオンの一種のようなものと考える企業や人もいます。住友電工情報システム『他システム連携やグループウェア連携も可能 ワークフロー 楽々WorkflowII』。

都道府県の教育委員会などの「学習eポータル」により各種のデジタル教材にアクセスできるシステムも、シングルサインオンの実用例の一つです[61][62]。

- クラウド型の授業支援システム LMS

- ※ 情報IIの検定教科書の範囲。実教出版および日本文教出版が紹介。

- ※ 企業名は覚えなくていい。検定教科書にも企業名は無い。

日本の大学では、manaba (マナバ)やMoodle(ムードル)やcanvas LMS などのクラウド型の授業支援システム(LMS)が普及している。なお、manabaを開発したのは日本企業。詳しくは w:manaba を参照せよ。

Moodle および canvas LMS はオープンソース。

なお、大学での履修登録システムとはLMSは別物なので、混同しないように。

検定教科書では、大学に限らず、小中高でも教材の配信や課題の提出、学習履歴の管理や出席や成績の管理といった学習管理のシステム一般のことを「LMS」(Learning Management System)と呼んでいる(※実教出版の見解)。(※日本文教出版は大学のLMSに言及している)

実教出版いわく、「学習管理システム」と和訳。

オンライン学習動画や、オンラインミーティングの普及や発展をしたことにより、(指導者は必要だが)学校以外の場所でも学べる状況も登場している。

- ほか

webサイト代わりにGoogleドキュメントやGoogleスライドを使う方法については、同時に限定公開する人数が100ユーザーまでに限られる。なので、それ以上を超えた人数に公開したい場合は、リンクを知っている人全員に一般公開する必要がある。この場合、リンクを知っていれば誰でも見れてしまうので、個人情報などは書いてはいけない[63]。このため、(お住まいの地域が過疎地でないとして)全校規模の集会(生徒総会など)の資料などは、webサイトとして公開せざるを得ない[64]。

その他の教育内容

[編集]情報I

[編集]情報デザインの「抽象化・可視化・構造化」 ※東京書籍、第一学習社など

※ 用語を覚えるより、それが実行できるようになるほうが大事。

「抽象化」とはピクトグラムとか(※東書、第一)、パソコンのアイコン(東京書籍の見解)みたいなの。

ここでいう「可視化」というのは、要するに棒グラフでも円グラフでも何でもいいから、一目でわかるようにしろ、と言う意味。

待ち行列が、実教、第一、数研、日本文教の情報I教科書にある。

なお、実教の『情報I Python』の待ち行列の単元には、フィードバック線図がある(ただし図のみで、名称は紹介されていない。図の見方も説明されてない)。さすがにラプラス変換や微分方程式は無い。

別のページ P.27 で、その待ち行列のフィードバック線図を「データフロー図」と実教出版『情報I Python』では呼んでいる。

アクセシビリティとか 高齢者とか弱者でも使いやすいようにするのが「アクセシビリティ」。

正直、ユニバーサルデザインとの違いが分かりづらい。実際、東京書籍はユニバーサルデザインの節のなかで「アクセシビリティ」を紹介。

「ユーザビリティ」とは、特にそういった特別な条件はなく、漠然と「使いやすさ」と言う意味。

情報Iの検定教科書で次の教育を確認

データベースの横一列の一件分がレコード。データベースの縦一列がフィールド。

なお、日本語の都合だが、「行」とは横一列の並びのこと。縦の並びには、日本語では「行」は使わない。

状態遷移図を、日本文教出版、実教出版。

実教出版はさらに状態遷移表もある。

オープンデータはCSVだと実教出版

半角カンマが区切り文字。行末に \r\n である。

色相環とか補色とか、実教出版および第一学習社は本文で、東京書籍は巻末資料で。

色相 Hue, 明度 Brightness、再度 Sturation と言った英訳を第一学習社が紹介。理由までは紹介してないが、画像ソフトでHSBを使う。

「デバイスドライバ」という単語 ※第一

アプリケーションの和訳である「応用ソフトウェア」 ※東京書籍、第一

さすがに今時、応用ソフトウェアという事例は少ない。だからか、第一は太線にしていない。

論理素子について、東京書籍が、ICの中の論理回路(GNDとか)。第一学習社が、リレーや真空管やトランジスタとかVLSI。

- 進行管理の手法

ガントチャートは高校の範囲です。※ 東京書籍、第一学習

PERT図 ※東京書籍、第一学習社

ロジックツリー ※第一、

「機密性・完全性・可用性」 ※第一、

マルウェア、ランサムウェア、ワーム、トロイの木馬、など ※第一

テクノストレス、デジタルデバイド、 ※第一

自動運転と「トロッコ問題」 ※第一

機械学習

Society5.0という日本政府の標語。 ※第一

無線のアクセスポイントとかwi-fiとか無線LAnとか。第一学習社

アブストラクトは高校の範囲です。第一学習社

実教出版も、「要約」という語句で、論文の構成を説明している。

「アブストラクト」とは、論文の冒頭にある要約の英訳なので。

なお論文の場合、最後に文献表を忘れないように。※実教出版

乱数は情報科学でも扱う。(なお、すでに中学数学の統計で乱数を習ってる) 東京書籍

KJ法とか習うけど、書きたくない。興味ない。

POSシステムとか載ってる。すでに社会科とかで説明済みなので省略したい。

住民基本台帳システムは2023年の現在も稼働中。 (※ 開隆堂が住民基本台帳システムを紹介している) 廃止されたのはカード(住民基本台帳カード)のほう。カードがマイナンバーカードに置き換わっただけで、サーバなどのシステムは改修はあるだろうが現役。

IPアドレスやらパケットなどの用語は中学で説明済みのはず。高校では TCP/IP などのプロトコル名を習う(開隆堂)。

モンテカルロ法による円周率の計算。※ 開隆堂、実教出版

モンテカルロ法とは、要するに、乱数を使ってのシミュレーション。1回だけだと精度不足なので、せめて10回くらいはシミュレーションすべき(※開隆堂)。

「ノイマン型コンピュータ」とか開隆堂に書いてあった。だけど、現代、そんな言葉を使う機会は少ない。

「5W1H」とか、開隆堂。

「問題解決」というときの「問題」とは、目標と現実との差(ギャップ)。そして課題とは、ギャップを最小化するために行うべき事。(開隆堂)

ピクトグラムとか。非常口マークなどのこと。

ユーザビリティやアクセシビリティなどの用語。

色覚障害者の話がある。(開隆堂)細かな色覚障害のタイプまでは教えていない。

第一学習社が、色の単元で、背景と文字は明度を変えたほうが良いと言っている。理由までは第一学習社は説明していないが、この明度差をつける方法は、色覚障害者への対応にも有効である。

フォントの、プロポーショナルフォントとか仮想ボックスとか、東京書籍が巻末資料で扱っている。ほか、第一学習社が「プロポーショナルフォント」を本文中で紹介。さすがに第一は仮想ボックスまでは紹介していない。開隆堂も「プロポーショナルフォント」および「等幅フォント」を紹介している。

一般的に和文フォントは等幅(とうはば)フォントであり、欧文フォントはプロポーショナルフォントであることが多い。

たとえばプロポーショナルフォントだと「Wiki」のiの幅がWよりも狭くなる。

なお、見出しはゴシック体、本文は明朝体を使うことが多い(※ 東京書籍、第一学習社の見解)。

フォントについては、さらにラスターとベクターの区別があって、

拡大すると形が粗く見える「ビットマップフォント」と、拡大しても劣化しない「アウトラインフォント」がある。

※ ただ、ラスターとベクターは別単元なので、開隆堂では「ラスター」「ベクター」などの語ではフォントを説明していない。

なお、EPS, PDF, SVG などがベクター形式(開隆堂)。

「フェルミ推定」を開隆堂。統計の単元っぽいアレ。

東京書籍Iで、

緊急地震速報

e-Tax

エストニアの電子政府

※マイナンバーと関連づけて説明しようか?

VDT障害、テクノストレス、ネット依存など。(東京書籍 I)

開隆堂も「テクノストレス」あり。

保健体育とかでも教えそう。

クラウドファンディング、アラブの春、QRコード (東京書籍I)

QRコードは、実教Iにもあり。

チューリングテスト (東I)

フールプルーフ、フォールトトレランス、フェイルセーフなど、開隆堂I や 東京書籍II

設計に必要な考えではあるが、説明が難しい・・・・

フェイルセーフとは、事故や障害が起きた時に安全側に制御すること(東京書籍)。安全な状態で停止することもある(開隆堂)。

東京書籍では、フェイルセーフの例として、最近の石油ストーブ・電気ストーブは、倒れたり衝撃があると自動的に止まる、というのを例にあげている。

また、鉄道の踏切(ふみきり)は、異常があると、自重で遮断機が下がる仕組みになっており、これもフェイルセーフである(東京書籍)。

検定教科書には無いが、最近の水道の蛇口は、ツマミが下に下がると水が止まるのをあげている。(これにより、人が倒れたりしたときは水が止まる。もっとも、すでに倒れているので、安全と言えるかどうかは分かりづらいが。)

フールプルーフは、人間の誤操作を未然に防ぐ仕組み、または人間の誤操作による悪影響を構造の工夫によって無くす仕組み。

教科書にある例だと、たとえば、電池を入れる電池ボックスは、電池の向きを間違えて入れた場合、電極に電池が接触しないような構造になっており、これがフールプルーフの例(※東京書籍 I)。

教科書にない例だと、たとえばコンピュータ機器などで、電源ケーブルと通信ケーブルを間違えて混同して指し間違えないように、最初から端子の形状が違っていたりするような設計。

当然、デメリットとして互換性は下がるが(製造に必要な端子の種類が増える)、しかし、製造コストが上がってでも、それをはるかに上回る利点がある場合で、事故防止などの利点がある場合、導入される。

フェイルソフト、フォールトアボイダンス、もある。

3Dに関して、3Dプリンタとか、プロジェクションマッピングとか、※第一『情報I』、東京書籍『情報II』

東京書籍「データを地図上に可視化する」

東京書籍『情報II』で、3DCGソフトのブール演算の概念。「マグカップを作りたい」という3D-CAD的な使い方。3Dプリンタとの連携。

MMDで3Dアニメ。MMDのフリー素材のこと。

マイコンボード Processing を例に、シリアル通信や、初歩のプログラミング、

openCVで顔検出とARしている(東京書籍『情報II』)。顔検出はあらかじめopenCVではクラスで用意されているっぽい。

「交絡因子」は基本的には情報IIの範囲。ただし、数研が情報Iで紹介している。

用語は出してないが実教が、『相関が強い場合でも、そこに因果関係があるとは限らない』。

東京書籍が、『かき氷の売り上げと気温に関係があり、気温と熱中症患者数に関係あるからといって、「かき氷の売り上げが増加すると、熱中症患者数が増加する」とは言えない』。

そもそも近似直線を書いてない教科書が多い。なお、開隆堂と実教出版と東京書籍に近似直線がある。開隆堂は「回帰直線」の呼び方。

最小二乗法は情報Iiだが、実教が情報Iで。「残差」も同様

python の print() など、ああいう関数の呼び方は「組み込み関数」と検定教科書では呼んでいる。 ※日本文教出版

なお、ユーザーが自分で定義する関数は「ユーザ定義関数」と呼んでいる。※日本文教出版

プログラミング言語は、難しい教科書で有名な第一学習社ですら、エクセルのVBA。

VBAだとIF文の教育で「AND」とか「OR」とかの英単語で教えられるので、初学者には分かりやすい。

pythonを採用している日本文教出版では、IF文のAND演算とかOR演算の紹介を諦めてるっぽい。(なかなか見つからない。)

ブラウザの「クッキー」について、開隆堂と数研の「情報I」

情報IIの話題

[編集]回帰分析、単回帰分析、重回帰分析などの用語。「説明変数」と「目的変数」の区別。(※ 東京書籍、日本文教出版など)

正直、「『説明変数』とかの語って必要か?」って思うので、書く気がしない。だって数学とか物理学とか機械工学・電気工学で使わないじゃん・・・。実教出版の情報I・IIは「説明変数」「目的変数」は未紹介、ガン無視。

機械学習

[編集]- ※ データベースの単元の近くに置こうか?

機械学習の「教師あり学習」(supervised learning)と「教師なし学習」(unsupervised learning)。(※ 東京書籍、日本文教出版、実教出版の『情報II』。実教のみ英訳あり)

日本文教出版のほうが詳しく、

「教師あり学習」ではパラメータの調整を行っているとか、

「訓練データ」の語とかある。「教師あり学習」は、あらかじめ与えられる正解のデータ(訓練データ)があるので、こう呼ばれる。

日本文教出版いわく、「教師なし学習」は正解あるいはそれに近い値を予測するものではなく、クラスタリングのようにデータの特徴をとらえグループ分けして分類するようなものに使われる。

実教出版『情報II』いわく、クラスタリングのほか、「次元削減」「異常検知」にも、「教師なし学習」は使えるとのこと。

その他いろいろ

[編集]情報システムにおける「要件定義」とは、開発しようしているシステムに求められる性能や機能を明確化すること。

「要求定義」と言うこともある(※実教出版)。

要件定義の際、明確化された要件を書類に残すのが、まともな仕事である(※日本文教出版の見解)。

情報システムを可視化する際、

情報Iでも習った状態遷移図のほか、シーケンス図やユースケース図や(※東京書籍、日文)、アクティビティ図(※東京書籍)といった別の表現法もある。

「外部設計」と「内部設計」とか、なんかの検定教科書にある。(日本文教出版 II)なお、外部設計を先に行い、外部設計とは画面の仕様など、ユーザーに見える部分の仕様のこと。

順序としては、外部設計→内部設計の順が一般的(※実教 II)。外部設計を決めた後、ユーザーからは直接は見えないところに仕様をプログラミングの視点で決める「内部設計」を行うのが一般的。

そして、外部設計を記録した外部設計書を残すこと。内部設計を記録した内部設計書を残すこと。(※日本文教出版、実教とも、両社ともその見解。)

(※ 教科書の範囲外)でもそれよりも、実際のプログラミング教育実践した高校教師の勉強会の報告動画によると、設計書が無いと実務では生徒のコードを採点とか指導できないとのこと。ほら、生徒に簡易的なゲームとかアプリを好きに作らせると、1クラス40人ぶんのオリジナルゲームのコードを教員が短期間で読解しないといけないから、よって設計書らしき書類が必要になるんですよ。

なので、アプリの概要の説明を2~3行と、コードとその解説書を、教師が欲しいとのこと。 加えて、ワード文書とかの左右2段組でもいいが、あるいは表の2列でもいいが、ページの左側にコード(※ コピペで良い)、右側に解説、という書式の解説書が欲しいとのこと。

その書類の名前は不明、教師のために生徒が書く書類をなんていうのか知らない。動画の教師は「設計書」と呼んでいるが、一般の技術書には無い話題なので、もしかしたら呼び方は学校ごとに違うかもしれない。

まあ、呼び方は何であれ、高校生さんはその書類を書いてあげなさい。大変なんですよ、他人のコードを解説文なしで読むのって。しかも最低でも1クラスの約40人分を1週間以内に。だからコードの解説書類の書類を書いてあげて。

なお、外部設計は「基本設計」(※日本文教出版)とも「概要設計」(※実教)ともいう。

内部設計は「詳細設計」ともいう(※日本文教出版、実教)。

メディアミックスとクロスメディアの違いとか、東京書籍や日本文教出版が。正直、あまり情報科学には関係ない。

国語の「言語文化」(教科名)でも、数研出版の国語教科書で、「メディアミックス」という語が紹介されている。アニメ『響け! ユーフォニアム』の原作者の、別の小説作品が言語文化の教科書に掲載されているので、その関連で、メディアミックスという語が紹介されている。

一見すると小説でない作品でも、原作が小説だったりする事も多い。ほか、テレビのドラマなどで、原作がマンガ作品や小説だったりする場合もある。

まあ、人気の小説などの印刷物の作品が、映画化されたりドラマ化(戦前~昭和中期ならラジオドラマ、戦後の高度成長後ならテレビドラマ)などをされたりするビジネス自体は昔からある。それを「メディアミックス」と言う。

「プロトタイプ」は情報II。ただし、動画サイトなどで授業実践の報告を見てみると、どうも情報Iで「プロトタイプ」の語が既成事実化してるっぽい。

ペルソナ法とか構造化シナリオ法とか。

そもそも「構造化」が情報Iなので、必然的に構造化シナリオ法はそれより後回しになる。

1949年のEDSACとかの歴史。ARPANETも。

Society5.0なんて日本政府の標語に過ぎない。まあ、情報Iにもあるかもしれないけど、情報科学ではないので後回しで良い。

「エキスパートシステム」なんて昭和の用語、令和の現代では使わない。

- プログラミング用語

引数、戻り値 (※東京書籍)

統合開発環境のことの IDE(※東京書籍『情報II』)とかIDLE(※実教『情報II』)とか

「予約語」が実教『情報I』にある。

- テストとデバッグ

単体テストと結合テストとシステムテスト、運用テスト ※ 日本文教出版

ホワイトボックステストとかブラックボックステストまで教えている ※日本文教出版

メモリダンプ

デバッガとはデバッグツールのこと

計算量の O記法(オーきほう)とか。たとえば二分宅が O(log n) みたいなヤツ。 ※日本文教出版

ニューラルネットワークでパーセプトロンとかあったが(※日本文教出版)、高校生に使いこなせるだろうか・・・

なお、東京書籍が、深層学習にニューラルネットワークが関係していると「情報II」で紹介。

同じページで東京書籍はナイチンゲールのバラのグラフ(患者の死者数の内訳をグラフ化したらバラの花みたいな形になった奴)。ナイチンゲールのグラフは情報Iの東京書籍の教科書にもある。

なお、高校の世界史の教科書では意外にもナイチンゲールが出てこないのが基本。偉人伝とかには定番で出てくる人物であるが。

「高校生なら教養としてナイチンゲールくらい知っとけや」という東京書籍からのメッセージだろう。

「エコーチェンバー」とか「サイバーカスケード」とか、実教出版の情報IIでも。まあ、すでに「公共」とかで習ってるだろう。

データ形式にはCSVのほかXMLとかJSONとかもあると、実教出版『情報II』。

政府統計のポータルサイト e-Stat

欠損値のパターンで、MCARとかMARとかMNARとか東京書籍『情報II』が紹介。むずかしい・・・。

ステルスマーケティングとか東京書籍『情報II』が紹介。まあ、「公共」とかでも触れられるかもしれないが。

「二要素認証」とか「二段階認証」とか。二要素認証ってのは、たとえばIDとパスワードをログイン画面で認証させるやつ。二段階認証ってのは、たとえばIDとパスワードの入力後、さらにEメールなどに送られる認証コードが求められるヤツ。(数研や第一学習社)

なお、暗証番号のことを英語で「PIN」(ピン、Personal Identification Number[65])と言い、本来なら数字のみで構成されるパスワードのことである。(※ 数研と東京書籍『情報II』が英語全部も含めて紹介。)

- ※ 実際にはシステムによっては半角英数がPINで使える場合もある。おそらく文字コードの問題のため、半角英数以外を除外していると思われる。

生体認証(「バイオメトリクス」(biometrics)認証ともいう)もいろんな検定教科書が紹介しているが、いまいち普及してないので書く気が無い。(※数研が「バイオメトリクス」で呼んでいる。)

生体認証には、静脈(じょうみゃく)認証や、指紋認証、顔認証(※ 数研出版)や虹彩(こうさい)認証(※ 日本文教出版)などがある(※ 日本文教出版、数研出版、東京書籍、、、)。

「5G」とか検定教科書では紹介しているけど、実際はまだまだ4Gの時代。

仮想通貨(暗号資産)とブロックチェーンとP2Pについて。※実教と東京書籍

実教はブロックのハッシュ値について言及。「ハッシュ値」は名称のみ紹介。

日本文教出版の教科書に「モジュール強度」や「モジュール結合度」とかあったけど、他社教科書にはない(実教にも東京書籍にもない)。「ジャクソン法」とかも同様。

- 検定について

※日本文教出版が情報Iで t検定やχ(カイ)二乗検定。 ※実教が情報IでZ検定、両側検定、片側検定、棄却値、棄却域、有意水準5%など。 実教が情報Iで「95%信頼区間」および「99%信頼区間」とZ値、情報IIで、「95%の信頼区間」、t検定の両側検定・片側検定に加えてp値など。

はっきり言おう。検定の数学理論は少し間違っている。あれでは品質検査できない。

たとえば、スーパーマーケットで買ったお米が「5kg」(5000g)と製品が明言してて、家で実際に測定したら、4999.5 g だった。

これは詐欺だろうか?

もちろん、常識的に考えて、んなわけない。

一方、もし4000gだったら、これは詐欺だろう。

その境目はどこにあるだろう。

悪気が無い限り、「5kg」の商品にもバラツキがあって、5001.2gの場合もあれば、4998.3gの場合もあるだろうし、人間の目ではそこまで判断できない。 機械なら判断がつくかもしれないが、その機械はそもそも正しいのだろうか。

測定器の分解能がそこまで良くないかもしれない。機械にも±1gくらいの誤差があるかもしれない。

だから、そういう分解能を基準にして、検査をするのである。

いっぽう、さすがに「5kg」の商品が6kgだったり4kgだったりすれば、これは目で見て気づく。

普通のアナログの重さ計でも、5kgと4kgでは明らかに針の位置が異なる。

そもそも、家にある重さ計が正しいだろうか。もしかしたら家の計りのほうがズレているのではないか?という疑問すらある。

実用では、まあ、市場にある計測器は、おおむね正しいはずである。

たとえば自動車が宣伝では800kgだとして、それを測定して799.99kgだから「詐欺だ」とか言ったりしたら馬鹿だし、800.85kgで「詐欺だ」とか言うのも馬鹿である。

1円玉の重さを調べる際、誤差が1gもあったら困る。(1円玉の重さは約1gなので。)

いっぽう、5kgや10kgの商品を測定する際、1gの誤差を気にしてられない。

このように用途によって、誤差の要求水準は変わる。

なので、誤差のていどが、マトモな製品や事業者と同じ程度であれば許される。これが本当の検定である。

検査というのは、異常がない事が保証されている信頼品の機器との比較で行うのである。つまり、検査対象だけを何度も抜き取り検査などで測定しても、なにも品質保証できない。

都道府県の役場などの信頼できる別測定器など、まともな測定器ですら、測定値にバラツキがある。

なので、測定機器などを検査する際は、検査対象の測定値が、その信頼できる別測定器のバラツキの範囲に入っていれば、「合格」とするのが実情である。

具体的には、同条件で同時に同一場所で測定したときの信頼品と検査対象品とのそれぞれの測定値から、残差を求める。測定器といった機器の場合は「器差」と呼ぶ。検査業者が「器差」と言う言葉を使うのは、こういう背景事情があるからである。

この「残差」と、信頼品の分散とを比較することになる(なお、ついでに平均値も求める)。分散との比較を行うので、便宜的に統計数学の「検定」分野の分散や標準偏差などの関係の用語を借用できるわけであるが、じつは実態が統計数学とは少し違っている。

実務で破綻が起きてないのは、単に各国の検査業者が気を利かして、検査時に数学に適合するような条件設定をしているからである。

検査業者の「95%の信頼区間」といった用語が信頼できるのは、そうなるように(用語が信頼できるように)監督官庁(経産省など)が事前に規格や行政命令などで条件設定しているからである。なので、消費者としては安心して、検査業者のいう統計数学の用語を勉強していい。

検査業者の実務でも「普偏分散」「95% 信頼区間」「片側検定」「両側検定」「棄却」「母集団」くらいの用語は使うので、それの計算的な意味が分かるていどの知識は、理系大学の卒業くらいまでには勉強しておいてもらいたい(ただし理系の話)。

というか、低価格の簡易的な業者の「検査」だと、そもそも分散すら測定せず、測定値が一定範囲内にあるかどうかを確認するだけであることも多く、たとえば工場などでの金属製品の長さの検査で検査ゲージというのが使われるのもコレである。スキマが一定の長さのゲージを2種類用意して、目標値よりスキマが少し短いゲージと目標値より少し長いゲージの2つを用意して、スキマの短いほうのゲージで止まって長いほうのゲージを通過できれば合格、という検査もよくある。

この方式のゲージ的な検査だと、検査者の技量がいらないので、安く出来るから、量産品をつくる工場などでは普及している。

当然、ゲージ検査のような範囲内にあるかどうかを見る方式では測定値がないため「分散」をそもそも算出できないので、よって統計数学にある「検定」に見られるような統計量は、計算のしようがない。

だから分散を測定するのは、(ゲージ方式ではないので、技量などが必要で)比較的に高額な検査なのである。

また、ゲージ検査の例のように、統計数学の「検定」理論の前提になっている「分散」の計算を必要としなくても品質検査をできることから、数学の「検定」理論は工場などの実務とズレている。

数学にある「検定」理論は、本来なら何種類もある検査方式のうちの、ごく一部の測定値などのハッキリしている場合における、それも抜き取り検査にしか通用しない理論である。もちろん、問題の責があるのは、それを流用している製造業やその他の産業などの側であるのだが。

ともかく、数学の統計検定の本をいくら読んでも、上述のような検査の前提となる比較検査の話が書いておらず、そして検査対象だけを何度も抜き取り検査していたりするので、なので数学の統計検定の本の知識では実務の検査が出来ません。

なぜなら検査は、信頼品との比較で行うからです。比較検査での「残差」・「器差」の概念がない理論をいくら数学的に式展開しても、実務的な検査テクニックは得られません。

ただし、検査機関において、統計数学の用語を使うことはある。しかし、比較検査をするための数学以外の様々な実務知識の前提を置いているのが実情である。

そもそも「不確かさ解析」と言いまして、国際的にはISO(国際標準化機構)やSIなどが採用している考えがあり、日本なら理化学研究所やら産総研なども採用している考え方で、最高水準の測定機器ですら、その表示する値は決して「真の値」ではない、本当の誤差ゼロの「真の値」は誰も知ることができない、という見解である。

数学書をいくら読もうが、そういうのは書いてない。人間社会の事情なので、数学書には書いてないのである。

もしかしたら、測定器自体の比較検査の手法についてなら、JISの規格書などに書いてあるかもしれない。だが、重さ計でお米を測る場合とか、お米ではなくジュースを測る場合とか、あるいは食料・飲料以外の測定の場合とか、たぶんいちいちJISでは規定していない(もしかしたら業界団体とかが規定しているかもしれないが、それはJISの知ったことではない)。

検査業者でも、工業高校卒ていどの数学力の技術者が働いており、それでも検査の実務ができるのは、実務では上述のような比較検査が主体のため、χ二乗検定やらy検定やらの数学知識が問われないからである。

また、信頼できる別業者・別測定器との比較であるため、用いる分布は基本的には正規分布である。t分布はよほどの事が無い限り、比較検査の実務では用いられないだろう。

便宜上、信頼できる別業者・別測定器での測定結果を、統計数学の「母集団」の代わりとする。なので、用語としては統計数学の検定の用語で説明できるが、業務内容は実は統計数学とは異なり、まだ数学書などでは、検査の実務については解説されていない。

また、信頼品との比較検査を行うため、測定対象の業界での信頼できる業者の場合についての知識といった、その業界の業務知識も必要である。

このため、いくら数学ができようが、たとえば土木関係の検定をしている人が、電機関係の検定をしようとしても、比較検査に必要な業務知識が不足しているので、まず無理である(電機から土木の場合も同様に無理)。このように、実務の検定は比較検査のため、勤務業界の専門性も求められる。

- ほか

※ カイ二乗検定が、クロス集計表で役立つと、日本文教出版の「情報I」いわく。2つの変数の独立性を調べるのに役立つとのこと。

RASISを実教出版と東京書籍の『情報II』のみ紹介。

信頼性 Reliability 故障しにくいこと。故障してから次の故障までの連続稼働時間の平均を指標にする.

可用性 Availability 稼働率のこと

保守性 Serviceability 故障したときの修理のしやすさのこと。障害発生から復旧までの時間の平均を指標にする

保全性 Integrity データの不整合の起こりづらさのこと

安全性 Security 外部からの侵入や情報漏洩の起こりづらさ

の頭文字。

git らしき「バージョン管理システム」を実教出版『情報II』が紹介。「リポジトリ」「クローン」「コミット」「プッシュ」「プル」やら「リモートリポジトリ」「ローカルリポジトリ」などの語もある。

傍注に「マージ」とか「ブランチ」も。

東京書籍『情報II』が「都市鉱山」や「インフォデミック」や「デジタルデバイド」などの用語。

「デジタルデバイド」の語は、他の教科書会社でも良く見られる。

東京書籍『情報II』が「アーンドメディア」とか「オウンドメディア」とか「ネイティブアド」とか「ペイドメディア」とか「ターゲティング広告」とか。 さらに章末資料でネイティブアドを「インフォード型」とか「ペイドサーチ型」とか「レコメンドウィジェット型」とか「プロモートリスティング型」とか「ネイティブ要素を持つイナド型」とか「カスタム型」に分類している。ターゲティングの手法も分類し、「オーディエンスターゲティング」「コンテンツターゲティング」「デバイスターゲティング」「ジオターゲーティング」に分類。

- ※ さすがに「インフォード型」以降の分類は細かすぎるので、用語を覚える必要は無いだろう。一度、通読すれば充分だろう。そもそも章末資料だし、それは優先度は低いという意味。

なお、ステルスマーケティングは2023年現在、法律による規制の対象になっている。そのため、ネイティブアドであっても、広告であることを知らせなくてはならない(※東京書籍『情報II』の見解)。

ターゲティング広告と聞くと難しそうだが、たとえば、ユーザーの閲覧履歴に合わせた広告が表示されるのがコレです(※東京書籍『情報II』)。閲覧履歴のほか、ログイン情報や位置履歴などが参照されることもあります(※東京書籍の見解)。

東京書籍『情報II』が「SEO」。ほかの教科書会社の教科書でも見かける誤。

実教『情報II』はP2Pとか情報I・IIのいろんな検定教科書にあって、サーバークライアントシステムと対比しているが、興味ない。誰か代わりに書いて。

サーバー建て関係

[編集]実教『情報II』がサーバー建ての話。「ドキュメントルート」とか「ポート」の語あり。ポート8000とか8080とか言及。

なお、傍注でコマンド「ipconfig」に実教『情報II』が言及。ほか、第一学習社が傍注で「nslookup」に言及。

実教には localhost もある。 ポート番号「127.0.0.1」もある。

実教に python のhttp.server のプログラムあり。

なお、このpythonサーバーの実習のあと、HTMLのフォーム form の GETリクエストとPOSTリクエストでフォーム機能を作ってみよう、という実習。だいぶ難しいぞ、コレ。

なお、そのいくつかあとの単元で、pythonのファイル操作(openとかreadとかwriteとかcloseのアレ。)

最終的に実教『情報II』も東京書籍『情報II』も、電子掲示板システムを実習で作らせる。なお、べつに匿名掲示板ではないので、名前の入力欄がある。

実教の巻末資料に、コマンドプロンプト(ターミナル)あたりの「ルートフォルダ」とか「カレントフォルダ」とか「絶対パス」「相対パス」の説明。実教の推奨しているPython環境では、なんかコマンドプロンプトを使うらしい。「コマンドプロンプト」「ターミナル」の語も紹介されている。

サーバ起動方法で、「バッチファイル」「シェルスクリプト」とかを実教は説明。

ただし、実際はシェルを書かなくても起動コマンドだけで起動できるはず。起動したい環境設定にこだわりが無いなら、そのサーバーの起動コマンドを実行すれば、サーバーの標準設定で起動するはずかと。Pyhtonはどうか知らないけど、Apache(アパッチ)とかはそう(Apacheはコマンド一発で起動)。

品質管理など

[編集]品質管理手法「QCサークル」とか「QC七つ道具」を東京書籍が紹介。

フィッシュボーン図とかパレート図とか「層別」とかヒストグラムとか、

管理図、チェックシ-ト、散布図を紹介。

このうち、ヒストグラムは中学数学で習っており、散布図も情報Iや高校数学で習う。

実際には、こういった図も活用して、総合的な判断で、品質の監視をする。

チェックシートは、品質保証マン以外も現場でよく使うので、なんとか高校生にも教えたい。

資料集などにある内容

[編集]携帯・スマホのマナー

[編集]映画館ではマナーモードにするとか、電源を切るとか。(数研や日本文教の資料集にある)

店舗などで、許可なく充電するのは、盗電(とうでん)と言う犯罪。(数研) ちゃんと許可を取ろう。

歩きながらのスマホ利用とか、まして自転車や自動車を運転しながらのスマホ利用は言語道断。 スマホや携帯電話を使うときは、立ち止まって使おう(数研)。

ほか、検定教科書にもあるが、ネット検索の「フィルタリング」など。

Vtuber とかメタバースとか

[編集]ロボスタ編集部 『VTuberが高校教材に登場 「情報」科目の副教材でバーチャル美少女ねむ氏の「メタバースの定義」を全文掲載』、2023年4月18日

ネットでは「教科書にVtuberが乗った」みたいに言われることもあるが、検定教科書ではなく資料集(日本文教出版など)などの副教材である。

参考文献・脚注

[編集]書籍の参考文献

[編集]情報科の検定教科書のほか、下記を参照.

ICT教育の書籍

- 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、

- 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、

- 蓑手章吾 著『個別最適な学びを実現するICTの使い方』、学陽書房、2022年4月14日 初版発行、

- 中川一史 ほか編著『GIGAスクール構想 取り組み事例 ガイドブック』、翔泳社、2022年2月15日 初版 第1刷 発行、

他教科の教材

- 『ビジネス基礎』、TAC、令和2年12月25日 検定済、令和4年2月10日 発行、

- 『ビジネス基礎』、実教出版、令和2年12月25日検定、令和4年1月25日発行、

- 東京書籍『 「政治・経済」ダイジェスト版 』

脚注

[編集]- ^ 『高校情報科_本編_190806.indd - 1416758_003.pdf』、46ページ2020年5月20日に閲覧して確認.

- ^ 『ビジネス基礎』、TAC、令和2年12月25日 検定済、令和4年2月10日 発行、P140

- ^ 『高校情報科_本編_190806.indd - 1416758_003.pdf』、46ページ2020年5月20日に閲覧して確認.

- ^ 『高校情報科_本編_190806.indd - 1416758_003.pdf』、47ページ2020年5月20日に閲覧して確認.

- ^ 『ビジネス基礎』、TAC、令和2年12月25日 検定済、令和4年2月10日 発行、P140

- ^ 『ビジネス基礎』、実教出版、令和2年12月25日検定、令和4年1月25日発行、P156

- ^ 東京書籍『 「政治・経済」ダイジェスト版 』

- ^ 『高校情報科_本編_190806.indd - 1416758_003.pdf』19ページ、図表5『ブレーンストーミングのルール』 2020年5月18日に閲覧.

- ^ 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、P20

- ^ 『Googleドライブのアクセス権の仕組みとは? 種類や制限の範囲と各種設定方法』更新: 2022/06/21

- ^ Essentials に申し込む - Google Workspace ラーニング センター

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P86

- ^ 『KPT をチェックリストに昇華させると無駄なく知識が蓄積される - PolyPeaceLight』

- ^ 『【失敗しない】報告書の書き方やテンプレート7選を紹介!』2023年8月30日 2023年12月11日に閲覧. ※ リンク先は社長に提出する報告書としてて説明しているが、プレゼンの場合も同様。

- ^ 2018年12月3日『埼玉県、公立高校全校にGoogle for Educationで「学びの改革」』

- ^ 蓑手章吾 著『個別最適な学びを実現するICTの使い方』、学陽書房、2022年4月14日 初版発行、P149

- ^ 中川一史 ほか編著『GIGAスクール構想 取り組み事例 ガイドブック』、翔泳社、2022年2月15日 初版 第1刷 発行、P87 ,※ なお参考文献では全校生徒300名ちかくで動画視聴などの通信実験をして、成功したと報告している(その地域では成功したのだろう)

- ^ 『オンライン授業ができない 帯域不足でZoomが利用不能に』齊藤 貴之、日経NETWORK

- ^ デジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省 共著 『教育データ利活用ロードマップ - 20220107_news_education_01.pdf』、令和4(2022)年1月7日 、P.37

- ^ 総務省『教育クラウド調達ガイドブック 本編』,P21

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P198

- ^ "APPLIC-0005_3-2016.pdf" 『実践的な教育ネットワーク整備ガイド<設計・運用編>』 一般財団法人 全国地域情報化推進協会 アプリケーション委員会 教育ワーキンググループ

- ^ コトバンク『全国銀行データ通信システム』によると(日本大百科全書(ニッポニカ) の解説、矢野 武、 2022年12月12日

- ^ 『「銀行はみんなで赤信号渡った」 ドコモ口座の落とし穴』,聞き手・筒井竜平,2020年9月23日05時00分

- ^ 社団法人 東京銀行協会 (pdf)『全銀システムについて』,平成21年1月9日, P.10

- ^ 大塚商会『IP-VPN』

- ^ (動画)ANN『対中国念頭に日独首脳 経済安保での連携確認(2024年7月13日)』2024/07/13

- ^ 渋谷区教育委員会『渋谷区の取組説明資料』、P.3

- ^ 三柳 英樹 『IIJ、千葉市立全学校168校の教育情報ネットワーク「CABINET」更改案件を落札』2023年10月17日 08:30

- ^ "APPLIC-0005_3-2016.pdf" 『実践的な教育ネットワーク整備ガイド<設計・運用編>』一般財団法人 全国地域情報化推進協会 アプリケーション委員会 教育ワーキンググループ、P.21

- ^ "APPLIC-0005_3-2016.pdf" 『実践的な教育ネットワーク整備ガイド<設計・運用編>』一般財団法人 全国地域情報化推進協会 アプリケーション委員会 教育ワーキンググループ、P.23

- ^ 『デジタル教科書のクラウド配信プラットフォームに Microsoft Azure を採用、光村図書が見据える教育DXのビジョンとは』

- ^ 『デジタル教科書のクラウド配信プラットフォームに Microsoft Azure を採用、光村図書が見据える教育DXのビジョンとは』

- ^ (pdf) エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 著『令和4年度 学外教育データ連携に係る実証事業 参照文書 1.0 版』, 令和5年3月31日, P.4 など

- ^ 総務省ホームページ 総務省 教育情報化の推進 教育・学習分野におけるデータ連携の推進 からエヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 著の参照文書にアクセスできる。 2023年10月23日に確認.

- ^ (pdf) エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 著『令和4年度 学外教育データ連携に係る実証事業 参照文書 1.0 版』, 令和5年3月31日, P.12

- ^ エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 著『総務省 令和 4 年度 学外教育データ連携に係る実証事業 参照文書 1.0 版 解説編』、令和 5 年 3 月 31 日、 P.36,

- ^ 中川一史 ほか編著『GIGAスクール構想 取り組み事例 ガイドブック』、翔泳社、2022年2月15日 初版 第1刷 発行、P125

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P14

- ^ 総務省『教育クラウド調達ガイドブック 本編』,P19

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P121

- ^ (pdf) 文部科学省 著『改訂版 全国の学校における働き方改革事例集 - 20220221-mxt_kouhou01-000020595_1.pdf』 P.151

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P110

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P110

- ^ TDXラジオ『養護教諭唯一のCanva認定教育アンバサダーに聞く!保健室でのICT時短術|阿部 大樹(立川市立西砂小学校)前編|Teacher’s [Shift]〜新しい学びと先生の働き方改革〜[File.179]』2024/07/15 , 4:40

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P144

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P144

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P193

- ^ SNS機能 | CYBER CAMPUS

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P193

- ^ 八木 玲子『聖徳学園中学・高等学校、企業向けSNS「Talknote」を校内SNSとして採用』,日経コンピュータ,2016.06.07

- ^ 『「学校教育でSNSは悪」を変えられるかーーTalknoteが教育現場への導入を開始』 2016.06.09

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P192

- ^ 平井聡一郎 著『これならできる!学校DXハンドブック 小中高特別支援学校のデジタル化を推進する「授業以外のIT活用事例」』、翔泳社、2022年 3月16日 初版 第1刷発行、P194

- ^ 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、P28

- ^ 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、P28

- ^ 稲田友 著『ダッシュボードに必要な6つ要素:学校教育の全体アーキテクチャの解説(1)』 なお、稲田氏はNTTコミュニケーションズの学校向けサービス「まなびポケット」の技術者

- ^ 『iPhoneおよびiPadの登録シングルサインオン』

- ^ Adobe 『ID とシングルサインオンの設定』最終更新日 : 2023年5月11日

- ^ キヤノンMJ/サイバーセキュリティ情報局『ソーシャルログインとは? その仕組みとメリット・デメリット』

- ^ 『よくある質問: 文部科学省CBTシステム 運用支援サイト』

- ^ 教育家庭新聞『シングルサインオンに学習eポータルは必須~新潟市教育委員会・鹿児島市教育委員会』2022年6月7日

- ^ 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、P83

- ^ 渡辺光輝 著『逆引きICT活用授業ハンドブック』、東洋館出版社、2023年5月30日 初版 第1刷発行、P83

- ^ 数研『情報II』