高等学校生物/生物II/生物の進化

生物の変遷

[編集]生命の起源

[編集]原始の地球

[編集]地球は約46億年前に誕生しました。地球が誕生したときは、高温のマグマに覆われていたと考えられています。その時は、生命は存在していなかったと考えられています。 表面が徐々に冷えてくると、水蒸気が冷えて雨になり海ができました。 最初の生命は、この原始の海の中や近くで生まれたのではないかと考えられています。

また、隕石に有機物が含まれていることがあるので、有機物の起源を宇宙に求めるという説もあります。

化学進化

[編集]- ミラーの実験

ミラーは原始地球の大気を想定した気体中で放電することで、アミノ酸などの有機物が合成されることを発見した(1953年)。

ミラーが想定した原始大気は、メタン(CH4)・アンモニア(NH3)・水蒸気(H2O)、水素(H2)の混合気体である。

このような実験結果から、原始大気で放電などによってアミノ酸などが発生し、それをもとに生命が誕生したという可能性が、生命の発生の一説として考えられている。

また、このように、単純な化学反応によって最初の生命ができたという説を化学進化(かがく しんか、chemical evolution)という。

- 熱水噴出孔

海洋の海底で、熱水が噴出している場所があり、これを熱水噴出孔(ねっすい ふんしゅつこう)という。地下のマグマによって熱せられている。 噴き出す熱水にはメタン・硫化水素・アンモニアなども含まれており、これらの物質は有機物の原料になるものが多いので、このような場所で生命の発生が起きた可能性も、生命の発生の説として考えられている。

生命誕生の仮説

[編集]- コアセルベート説

オパーリン(生物学者)は、タンパク質をふくむ水の液滴、あるいは核酸をふくむ水の液滴などをコアセルベートとよび、コアセルベートから生命が誕生したと考えた。

- RNAワールド

今日の生命の遺伝物質はDNAであるが、しかし最初の生命はRNAを遺伝物質とする生命だったという考えがあり、RNAを遺伝物質とする生命が繁栄していたという考えがある。このようなRNAを遺伝物質とする生命の時代や、このような考えをRNAワールドという。

これに対して、今日の生命のようにDNAを遺伝物質とする生命の時代や考えをDNAワールドという。

生物の変遷

[編集]最古の生物

[編集]最古とされる生物化石が、オーストラリアの約35億年前の地層から、見つかっている。この生物化石の最古の生物は、原核生物だろうと考えられている。

グリーンランドの約38億年前の地層の堆積岩から、生命の痕跡が見られる。これらのことから、約40億年前には、生命が誕生していたと考えられている。

光合成生物の出現と大気の変化

[編集]

27億年前の地層から、ストロマトライトとよばれる岩石状の層状構造が見つかっており、この構造は原核生物のシアノバクテリアが作る構造として知られている。この時代以降の地層で、世界各地からストロマトライトの地層が見つかっている。よって、この時代にシアノバクテリアが大繁殖していたと考えられている。

光合成をシアノバクテリアは行う。光合成で酸素が放出される。そのため、シアノバクテリアが繁栄していれば、海洋や大気で酸素が増加する。はじめは海洋中に解けていた鉄イオンと酸素が結びつき、酸化鉄として海底に沈殿していったと考えられている。(なお、今日、海底や地中にある鉄鉱床は、この時代に作られたと考えられている。) 海水中の鉄イオンが酸化して沈殿していくので、しだいに海洋中の鉄イオン濃度が低下していき、こんどは大気中で酸素濃度が増大することになった。この大気中での酸素の増加によって、酸素を好む好気性細菌が増加したと考えられている。

また、大気中の二酸化炭素が光合成などにより低下していたと考えられる。その結果、二酸化炭素による温室効果が低下し、地球の温度が低下したと考えられる。また、地上では酸素が増大したことにより、オゾンが形成され、地表に降りそそぐ紫外線の量が減るようになり、生物が生息しやすくなったと考えられる。

真核生物への進化

[編集]- 共生説

真核生物の中にあるミトコンドリアは、独自のDNAを持っている。 このことから、原核生物の嫌気性細菌の中に、ミトコンドリアの祖先である好気性細菌が入り込んで、それらが共生していった結果だと考えられており、このような説を共生説(きょうせいせつ)といい、マーグリス(アメリカ人)などによって提唱された。

葉緑体も独自のDNAを持っている。同様に、原核生物に、葉緑体の祖先の生物が入り込んで、共生していった結果だと考えられている。葉緑体の祖先は、シアノバクテリアに近い生物であることが、DNAの塩基配列の解析によって、分かっている。

地質時代

[編集]地球上で最古の岩石ができてから現在までを地質時代(ちしつ じだい)という。

地質時代の区分は、先カンブリア時代・古生代(こせいだい)・中生代(ちゅうせいだい)・新生代(しんせいだい)に分けられる。

最古の生物が現れてから真核生物が現れるまでの時期は、先カンブリア時代にふくまれる。

各代は、さらに、いくつかの紀に分けられる。たとえば古生代は、カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ベルム紀に分けられる。

なおカンブリア紀は、古生代であり、先カンブリア時代ではない。

三葉虫(さんようちゅう)は古生代の生物であり、アンモナイトは中生代の生物である。三葉虫は古生代末に絶滅してしまう。よって、三葉虫の化石がある地層から出土すれば、その地層が形成された年代は古生代であることが分かる。このような、時代を知れる化石を示準化石という。三葉虫の化石は、示準化石である。いっぽう、サンゴは暖かくて浅い海に生息するので、サンゴの化石があれば、その化石ができた時代に、その場所は暖かくて浅い海底だったことが分かる。このサンゴの化石のように、場所の特徴を知れる化石を示相化石(しそう かせき)という。

- 全球凍結

先カンブリア時代の後半である約7億年前、地球が寒冷化して、地球の大半が氷河で覆われた。これを全球凍結(ぜんきゅう とうけつ、Snowball Earth スノーボール・アース)という。全球凍結によって、多くの生物が絶滅した。一部の生物は絶滅をまぬがれて、生き残った。

示準化石によって、地層の新旧は分かるが、具体的に何年前のものかは分からない。具体的な年代は、放射性年代測定によって測定される。放射性同位体は、一定の速さで壊変して最終的に安定な原子に変わっていく。(と考えられている。実際に古代から現在までの放射同位体の壊変速度を測定した人はいない。)

放射性同位体のもとの原子の総数が、もとの半分になるまでの間にかかる時間のことを、半減期(はんげんき、half-life)といい、放射性同位体の種類によって異なる。

半減期は、その原子ごとに一定であり、変わらない。この法則を利用して、化石の年代を測定する。

元素の種類によって、測定方法は細かくちがう。

生物の化石の場合、つぎに述べる炭素の放射性同位体がよく利用される。

地上の大気にふくまれる炭素Cは、太陽光線などの影響により、いくらかの割合で一部の炭素が放射性同位体の炭素 14C に変わる。生きている植物体は光合成などにより、放射性炭素ごと、炭素を取り込む。このため、生きている植物体は、一定の割合で放射性炭素をふくむ。放射性炭素の半減期は、約5700年である。 植物体が死ぬと、大気との循環が止まるので、新たな放射性炭素が増えなくなるので、これを利用して化石の年代を測定できる。

炭素の半減期は、約5700年と、地球の歴史の中では短いほうなので、数万年以内という新しい時代の年代を測定するときに用いる。

古い地質時代の年代測定は、ウラン(238U)などの半減期の長い元素の放射性同位体による。ウラン238Uの半減期は4.5×109 年。

化石や地層の古さを数値で具体的に、たとえば「約200万年前」「約2500万年前」のように表した年代を、絶対年代(ぜったい ねんだい、absolute age)とか数値年代()という。 放射性同位体による測定を利用して数値年代を測定する場合が多いので、放射性年代(ほうしゃせい ねんだい、radiometric age)ともいう。

一方、示準化石などを利用して、「この地層は、あの地層よりも古い」などというように地層の新旧関係のみを考えた場合の年代を相対年代(そうたい ねんだい、reklative age)という。

海中での生物の繁栄

[編集]先カンブリア時代

[編集]

最初の多細胞生物が出現した時期は不明だが、おそらく約10億年前の先カンブリア時代だと考えられている。最古の多細胞生物の化石が、約6.5億年前とされる地層から見つかっている。世界各地で、同時期の地層から、この時代の生物の化石が見つかっている。オーストラリアのエディアカラという地域が、そのような化石の産出地として代表的であるので、この6.5億年前ごろの時代の生物群をエディアガラ生物群(エディアカラせいぶつぐん)という。エディアカラ生物群のほとんどは、体がやわらかく、殻を持たず、扁平な形をしている。 体が扁平なことから、移動能力は低いと考えられ、また、海中から酸素を直接に取り入れていたと考えられる。

クラゲのような生物の化石も見つかっている。

このエディアカラ生物群は、気候の変動などにより、ほとんどの種が絶滅した。

そして、約5億4000年前に先カンブリア時代が終わる。

古生代

[編集]

軟体動物や節足動物、環形動物など、多くの種類の動物が誕生した。このような、カンブリア時代での生物の多様化を「カンブリア大爆発」という。 カナダのロッキー山脈のバージェスで化石が発見されたことから、この時代の生物群をバージェス動物群という。

三葉虫、アノマロカリスなどが、バージェス動物群である。

殻の成分としてカルシウムを持つ生物が多くいることから、海水中にカルシウムが豊富だったと考えらている。また、硬い殻は、捕食者に対抗するためのものだと考えられており、つまり、捕食者-被食者の関係が、この時代の生物群で既に存在していたと考えられている。

カンブリア紀の末までに多くが絶滅した。

カンブリア紀末~オルドビス紀(古生代)の魚には、顎(あご)が無く、ヤツメウナギの仲間である無顎類(むがくるい)だった。

古生代シルル紀~デボン紀に、顎のある魚が出現し、シーラカンスなどが出現した。

生物の陸上進出

[編集]植物の陸上進出

[編集]カンブリア時代に光合成をする藻類が繁栄し、酸素が大気中に増大し、それによってオゾン層が形成された(オゾンの化学式はO3)。 このため、地表にふりそそぐ紫外線が減った。(紫外線は、DNAを傷つける。)

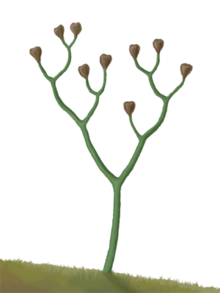

化石が確認されている最古の陸上植物は、シルル紀のクックソニアである。(クックソニアの高さは数cm) クックソニアの個体は、二つに枝分かし、その枝の先に胞子のうをつける。

その後、リニアという維管束をもつ植物が出現し、のちの維管束植物の祖先になった。

デボン紀には、維管束を持ち、根・茎・葉の区別があるシダ植物のような植物が繁栄した。また、シダ植物のような種子植物が繁栄し、シダ種子植物といわれる。シダ種子植物が、ソテツとよく似ているシダ植物なので、ソテツシダともいう。 これらの植物には高さ20mにもなるものもあり、森林をつくるほどであった。

動物の陸上進出

[編集]植物の陸上進出と同じころ、動物も陸上に進出した。植物と動物のどちらが先かは、不明である。 このころの動物は、ムカデやクモや昆虫のような節足動物であったと考えられる。

デボン紀の末期には、魚類から進化したと考えられる原始的な両生類が現れた。最古の両生類として考えられているイクチオステガは肺を持っており、また四肢を持っており、浅瀬や陸上を歩いて移動できたと考えられている。

石炭紀になると、ハ虫類が出現した。ハ虫類は、胚発生時に、胚膜(はいまく)で胚が保護されておる。また、卵の外側は硬い殻で覆われている。卵が陸上で生存できるようになり、脊椎動物の陸上への進出が、達成された。

また、羽を持った昆虫も出現した。巨大なトンボ(80cmくらい)の化石が見つかっている。

古生代の末、地球が寒冷化し、大量絶滅が起きた。三葉虫は絶滅し、シダ植物の森林は衰退した。 寒冷化の原因は不明だが、この時期に大規模な地殻の変動が起き、また酸素濃度が激減したことが分かっている。

古生代最後のペルム紀から中生代の初めごろに、地球の乾燥化が起き、乾燥に強い生物が繁栄した。中生代には、植物ではイチョウやソテツなどの裸子植物が繁栄した。また、中生代の中ごろから、被子植物が出現した。被子植物は胚珠が子房の中にあり、そのため乾燥に強い。

中生代

[編集]中生代の動物では、ハ虫類の大型化した恐竜類が出現して繁栄した。また、三畳紀(さんじょうき、別名:トリアス紀)には哺乳類(ほにゅうるい)が出現した。

ジュラ紀には、恐竜から進化した鳥類が出現した。始祖鳥(しそちょう)が、中生代ジュラ紀には出現していた。ジュラ紀の地層から始祖鳥の化石が見つかっている。中生代の海中ではアンモナイトが繁栄した。

中生代の最後の白亜紀(はくあき)には、現在でいうカンガルーにあたる、有袋類(ゆうたいるい)が出現していた。白亜紀には、草本の被子植物が出現した。

中生代の末期、大量絶滅が起きた。中生代末期である約6600万年前に、大型の隕石が地球に衝突したことが分かっているので、この隕石衝突による気候変動が原因だろうという説が有力である。 新生代末期の白亜紀の地層と、新生代の初めの地層から、高濃度のイリジウムが多く見つかっているが、このイリジウムは小惑星に多いことが知られている。また、メキシコのユカタン半島に巨大なクレーターがあり(クレーター直径は100km以上)、この時代の隕石衝突によるものだろうと考えられている。ここに衝突した隕石の直径は10kmだろうと計算されている。

大きな隕石の衝突により、粉塵などが舞い上がり、太陽光がさえぎられて、植物の光合成が低下し、 そのため、植物の衰退および、食物連鎖で繋がっている動物が死亡し、動植物が大量絶滅した、などという説が考えられている。

中生代の末期ごろ、恐竜類は絶滅し、アンモナイトも絶滅した。なお、恐竜の色素は化石としては残りづらく、そのため恐竜の表皮などの色は不明である。

新生代

[編集]新生代に入り、哺乳類が繁栄し始め、また哺乳類は多様化していった。 ヒトは哺乳類の一種の霊長類(れいちょうるい、別名:サル類)である。霊長類が出現したのは、新生代に入ってからである。 霊長類でヒトに、遺伝子が、もっとも近いヒト以外の動物は、チンパンジーであり、DNAの塩基配列の違いが1.2%程度である。

霊長類に含まれる動物はゴリラやチンパンジーだけでなく、キツネザルやテナガザルなども霊長類である。

霊長類の祖先は、現在でいうツバイに似た食虫類だと考えられている。 このような食虫類が進化して、現在でいうキツネザルに似た霊長類が出現した。

霊長類は、樹上で生活するように進化していった。霊長類は目が顔面の前のほうに集中しており、そのため立体視ができる。この立体視は樹上での素早い移動のために獲得された特徴だと考えられている。また、手は、親指が他の指と向かい合っており(ぼ指対向性、「ぼしたいこうせい」)、指の爪は鉤爪(かぎづめ)ではなく平爪(ひらづめ)になっているので、枝をつかみやすい。

新生代の第三期に、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、テナガザル、ボノボなどの類人猿(るいじんえん)の祖先が出現した。

古い地質時代に繁栄していた生物の子孫で、現在でも、その個体の体の特徴が、古い地質時代の体の特徴と、あまり変わっていない生物を 生きている化石という。 植物では、イチョウやソテツやメタセコイアが、「生きている化石」の具体例である。イチョウは裸子植物だが、精子をつくる。(シダ植物は精子をつくる。) 動物では、カモノハシやシーラカンスやカブトガニが、「生きている化石」の具体例である。 オーストラリアに生息するカモノハシ(英:platypus)は、子を母乳で育てるのでホニュウ類だが、卵生であり、くちばしを持っている。このため、カモノハシは、ハチュウ類から哺乳類への進化の間の特徴であると考えられている。

またカモノハシは体が毛におおわれている。このことからも、ハ虫類と哺乳類との近縁関係が、うかがえる。

- シーラカンス

シーラカンスは魚類の一種である。胸びれ(むなびれ)の内部にある骨のつくりが、両生類の前足に当たると考えられている。

人類の出現

[編集]人類はアフリカ大陸で誕生した。人類と類人猿の違いとして、人類は直立二足歩行(ちょくりつにそくほこう)が可能である。

- 猿人(えんじん)、

最初の人類は 猿人(えんじん) である。アフリカで440万年以上前の地層(ちそう)からラミダス猿人(アルディピテクス・ラミダス)の化石が発見されている。猿人は二本足で立って歩ける直立二足歩行(ちょくりつにそくほこう)が可能だった。

二足歩行ができるようになった結果、手で使う道具が発達していき、それにともなって知能も発達していったと考えられている。

また、東アフリカの300万年ほど前の地層からアウストラロピテクス類 の足跡化石が見つかっており、直立二足歩行をしていたことが分かっている。アウストラロピテクスの脳容積は500mLであり、現生人類の半分以下である。なお、現生人類の脳容積は約1500mLである。

ラミダス猿人やアウストラロピテクス類をまとめて、猿人といい、初期の人類と見なしている。また、これら猿人の化石がアフリカからのみ見つかっていることから、人類はアフリカで誕生したと考えられている。

なお、猿人は石を打ち砕いてつくった打製石器(だせいせっき)を使っていた。打製石器は旧石器(きゅうせっき)とも呼ばれる。このような打製石器までしか使っていない時代を旧石器時代(きゅうせっき じだい)という。

その後の100万年〜200万年後の時代の間に、人類はアフリカから出て、各地に散らばっていった。

- 原人(げんじん)、ホモ・エレクトス

今から200万年ほど前に 原人(げんじん、hominid) があらわれた。 中国大陸の中国の北京(ペキン)の近くの周口店(しゅうこうてん)からは、 北京原人(ペキンげんじん、シナントロプス=ペキネンシス) のあとが発見されている。 原人の脳容積は約1000mLであり、猿人と現生人類の中間である。 北京原人は火を使用していたことが分かっている。

インドネシアのジャワ島からはジャワ原人のあとが発見されている。

ドイツからはハイデルベルグ人が発見されている。

原人は、言葉を話せた。

石器は、打製石器を使っている。旧石器時代にふくまれる。

- 旧人(きゅうじん)

旧人のうちの一種の ネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルターレンシス) の化石が、ドイツのネアンデルタールから発見されている。ネアンデルタール人は、約3万年前に絶滅した。ネアンデルタール人の脳容積は、現生人類とほぼ同じである。(ネアンデルタール人の脳容積は約1500mL)

- 新人(しんじん)

私達、現在の人間の直接の祖先である 新人(しんじん) が、4万年前には、あらわれていた。 新人を、現生人類(げんせいじんるい)とも言い、また、 ホモ=サピエンス(Homo sapiens) とも言う。ホモ・サピエンスの最古の化石がアフリカのエチオピアで見つかっていることから、現生人類はアフリカで誕生したと考えられている。また、ミトコンドリアのDNAの解析も、アフリカで現生人類が誕生したことと一致している。

人類は約10万年前にアフリカ大陸を出て、世界中に散らばった。

進化の証拠

[編集]進化の大まかな仕組みは、以下の仕組みである。

- 進化を起こす主な原因は、生殖などにおける、遺伝子の変化である。有性生物だろうが無性生物だろうが、遺伝子は突然変異により、世代ごとに少しずつ変わっていく。遺伝子の変化により、多様な個体が生まれる。環境が変化した場合、その環境に適応した個体が多く生き残り、やがて、その適応した遺伝子を持つ個体が増えていく。その適応した個体の遺伝子も、少しずつ変化していき、また、同様に、環境が変化した場合には、その環境に適応した個体が生き残り繁栄していく。

この仕組みの証拠を、地質時代の化石や遺伝子などの変化を追って、確かめていこう。

化石の示す事実と解釈

[編集]形態学的な証拠

[編集]- 相同器官と相似器官

異なる種類の動物どうしの器官で、形や働きが違うが、発生の起源が同じものを、相同器官(そうどう きかん)という。 植物でも、異なる種類の植物同士で、形や働きが違うが、発生の起源が同じものを相同器官という。

ヒトの手、クジラの胸ビレ、鳥類の翼、イヌやカエルの前足、などは、すべて、原始的な脊椎動物の前足が起源であり、相同器官である。

しかし、チョウの羽は、トリの羽とは発生の起源が異なる。トリの羽とチョウの羽は、形や働きが似ているが、発生の起源が異なる。形や働きが似ているが、発生の起源が異なる器官を相似器官(そうじ きかん)という。 チョウの羽の起源は表皮である。トリの羽の起源は前足である。

植物では、サボテンのトゲと、エンドウの巻きひげは、葉が起源であり、相同器官である。

動物の尾に対するヒトの尾骨のように、相同器官のうち、痕跡ていどに残っている器官を痕跡器官(こんせき きかん)という。

クジラの後ろ足も、痕跡器官である。ヒトの痕跡器官は、尾骨のほかにも、盲腸(虫垂)、耳を動かす筋肉、結膜半月ひだ(瞬膜の痕跡)、犬歯、などがある。

発生における証拠

[編集]

- ヘッケルの発生反復説

脊椎動物は、発生の初期の胚の形が、似通ってる。このことから、脊椎動物は、共通の祖先を持つ可能性が推測できる。これをドイツのヘッケルは「個体発生は系統発生を繰り返す。」と表現した。系統発生とは進化の歴史のこと。

- 鳥類の胚でのアミノ酸の分解における進化の証拠

ニワトリの胚において、窒素代謝物を調べると、発生の初期ではアンモニアを排出している。次に尿素を排出するようになり、最終的には尿酸を排出するようになる。これは、ニワトリの祖先の代謝の進化の順序をあらわしていると考えられる。

魚類や両生類では、窒素からアンモニアを代謝して排出している。両生類や哺乳類では、尿素を排出している。爬虫類や鳥類では尿酸を排出している。

これは、鳥類が、魚類 → 両生類 → ハ虫類 → 鳥類 という順序で進化したことと一致する。

分子に見られる事実と解釈

[編集]- (未記述)

進化のしくみ

[編集]遺伝子頻度

[編集]交配して生殖可能な集団に存在する遺伝子全体の集合を遺伝子プールという。

ある遺伝形質について、対立形質のそれぞれの遺伝子の割合を遺伝子頻度(いでんし ひんど、gene frequency)という。

遺伝的浮動

[編集]たとえば、白黒の碁石が50個ずつ計100個の入った不透明の袋から、中を見ないで10個の石を取り出した場合、たまたま白6個で黒4個だったり、あるいは白3個で黒7個だったりする場合もあり、必ずしも白5個かつ黒5個とは限らない。もちろん、たまたま白5個かつ黒5個を取り出す場合もある。

遺伝子の進化でも、子供の世代での、ある遺伝子の頻度が、親の世代とは同じとは限らない。子供の世代で、たまたまある遺伝子の頻度が増える場合もあれば、減る場合もある。

仮に先ほど、白6個で黒4個を取り出したとしよう。 次に、先ほどの結果を反映して、今度は白石60個と黒石40個を用意したとして、それを不透明の袋に入れたとしよう。そして、中を見ないで、石を10個だけ取り出したとしよう。

結果で、たまたま白7個で黒3個の場合もあれば、たまたま白6個で黒4個と先ほどと同じ場合もあれば、たまたま白5個で黒5個という場合もある。

このように、自然選択や突然変異などの生物的な過程が起きて無くても、偶然という確率的な過程によって遺伝子頻度は変動していく。このような遺伝子頻度の偶然による変化の現象を遺伝子浮動(いでんし ふどう、genetic drift)という。

ハーディ・ワインベルグの法則

[編集]ある集団で交配が自由に行われる場合、単純計算では、遺伝子頻度は変化しないことになる。(だが実際は、仮定どおりにいかないので遺伝子頻度は変化する。)

単純計算では、つぎのような計算が成り立ち、なので遺伝子頻度は変化しない。

まず、ある個体群の集団で、対立遺伝子Aとaの頻度を、それぞれAの頻度はpとして、aの頻度はqとする。(p+q=1)

次世代の遺伝子型はAA、Aa、aaの三種類である。

それぞれの遺伝子型の頻度は、の展開式より、AAはp2であり、Aaの頻度は2pqであり、aaの頻度はq2である。

この世代のA遺伝子の頻度は、 である。(2p2の係数の2の理由は、AAではAが2文字あるから。)

同様に、この世代のa遺伝子の頻度は、 となる。

Aとaの遺伝子頻度の比は、A:a = 2p:2q = p:q となり、親の世代と同じにA:a=p:qになる。

よって、このような集団では、遺伝子頻度は、その後の世代でも同じである。これをハーディ・ワインベルグの法則(Hardy-Weinberg principle)という。

この法則の前提として、

- ・ 突然変異が起こらない。

- ・ 集団の個体数が充分に大きい。

- ・ 他の同種集団への移住は無く、他の同種集団との流入・流出も無い。

- ・ 個体間に生存能力・生殖能力の差が無く、自然選択が起こらない。

- ・ 交配の相手が任意(ランダム)。

という前提がある。

びん首効果

[編集]個体数が少ないと、ハーディ・ワインベルグの法則が成り立たない。では、個体数がが少なくなると、遺伝子頻度はどうなるかを、具体的に考えてみよう。たとえば、親の世代の遺伝子頻度が A:a=p:q であっても、子供の数が少なくて、たったの4個体しかない場合、 子供の形質が仮に全員aaという場合も起こりうる。(計算の都合上、子世代の男女比は無視する。無性生殖の場合を考えると計算が簡単である。) この場合、子供の世代以降は A:a=0:1 となり、親の世代とは遺伝子頻度が変わる。

このように、個体数が小さくなると、遺伝子頻度が変わりやすくなる現象をびん首効果という。

そして、いったん遺伝子頻度が変わると、今度はその遺伝子頻度が受け継がれていく。

先ほどの例では、極端な例としてA遺伝子が失われる場合を挙げたが、べつにA遺伝子が失われなくても個体数が少数の世代のときに遺伝子頻度が変わってしまえば、以降の世代では、その頻度が受け継がれていく。

分子進化

[編集]分子時計

[編集]いろいろな生物種のヘモグロビンのα鎖のアミノ酸配列を調べてみると、生物種に関わらず、生物種どうしのアミノ酸配列の違いが、その2種の生物が進化的に分かれてからの時間に比例して増えていくことが分かった。そして生物種に関わらず、この配列の変化速度が、ほぼ一定だということが分かった。同様に、他のタンパク質のアミノ酸配列でも、DNAの塩基配列でも、変化速度が一定だということが分かった。

このような、遺伝される配列の変化の速度を分子時計(ぶんしどけい、molecular clock)という。 分子時計は、種間の類縁関係を測定する手段の一つとして用いられる。

また、DNAやタンパク質の変化など分子レベルでの進化を分子進化(ぶんし しんか、molecular evolution)という。

遺伝子の種類によって、分子進化の起こりやすさは違う。その遺伝子が少しでも変化してしまうと生存に不利な遺伝子の場合、分子進化は遅い。

中立説

[編集]DNAのある箇所の塩基配列が突然変異したとしても、発現されるアミノ酸が変わらない場合もある。(コドンやイントロンなどを参照せよ) このような場合、そのDNAの変化は、生存に有利でも不利でもないのが普通である。

このような、生存に有利でも不利でもない形質も、遺伝によって受け継がれていく。このような有利でも不利でも形質は、自然選択(いわゆる「自然淘汰」のこと)を受けない。進化では、このような場合が大多数であるという説を中立説といい、木村資生(もとお)などが分子的な解析にもとづいて提唱した。また、このような、自然選択に掛からないで起こる進化を中立進化(ちゅうりつしんか、neutral evolution)という。

塩基配列などの分子レベルの変化(つまり分子進化)で中立進化が多く見られるが、表現型でも中立進化は起こる場合もある。

古典的な進化論の歴史

[編集]- 種の起源

ダーウィン(Darwin)は若手のころ、イギリスの軍艦ビーグル号に同乗して、世界一周の航海をしており、南米に立ち寄ったとき、ガラパゴス諸島で生物の研究をした。このガラパゴス諸島で、ダーウィンはトリの形質が、島ごとに形質が違うのに注目した。また、トリ以外も調査した。 同じころ、イギリス人のウォレスもマレー諸島で同じような研究をしており、そこでダーウィンの帰国後、二人は共同研究をして、その結果をもとに『種の起源』を1859年に出版した。進化の原因として、彼らは自然選択(自然淘汰)説などを考えた。

- 突然変異説

ド フリースは、同じ環境でオオマツヨイグサを栽培しても、突然変異体が現れることを発見した。また、それらの突然変異体の交雑実験をして、突然変異(mutation [1])の形質は遺伝することを明らかにした。これらの結果をもとに、突然変異が進化の主な原因であるという突然変異説を唱えた。(1902年)

種分化

[編集]ある場所に済んでいた集団が、生息地の中に、地殻変動などで移動不可能になる地理的な障壁ができて二分されると、その二箇所の往来が出来なくなる。このような環境を地理的隔離(ちりてき かくり)という。

こうなると、その二箇所のそれぞれに住んでいる生物で、飛行できない生物は、交配をする機会が無くなり、よって、別々に進化をしていくことになる。やがて、二地域の、その生物の遺伝的な差が大きくなっていくと、ふたたび出会っても、もはや交配できなくなる。これを生殖的隔離(せいしょく かくり)という。

このようにして、新たな種が生じていくと考えられる。このようにして、新たな種が生じていくことを種分化(しゅぶんか)という。ダーウィンの観察した、南米ダーウィン諸島で野鳥のフィンチが島ごとに違っている事例は、地理的隔離による種分化の典型的な例である。

地理的隔離をしていなくても、同じ場所に住んでいても生殖隔離をする場合もある。ある種の一部に繁殖時期が変化する突然変化がおきれば、その二種は生殖する機会が無くなり、種分化をしていく。

種分化に至らない小規模な進化を小進化(しょうしんか、micro evolution)という。一方、種分化にいたるほどの大きな進化を大進化(だいしんか、macro evolution)という。

適応放散と収束進化

[編集]ある1つの生物種が、さまざまな環境に適応した結果、いくつもの生物種に分かれて進化する現象を適応放散(てきおう ほうさん)という。恐竜が滅んだあとに、哺乳類が各地に広がったり、多様な進化をしたことなどが、適応放散の例である。

オーストラリアにいるカンガルーやコアラなど、おなかに袋を持って子育てする生物を有袋類(ゆうたいるい、marsupoalia)という。一方、ウシやウマなどのような他の大陸の一般の動物を真獣類(しんじゅうるい、eutheria)という。ヒトも真獣類である。真獣類は胎盤が発達している。

オーストラリアには、フクロモモンガという生物がいる。これは他の大陸のモモンガと形態が似ている。他にも、フクロオオカミがおり、これは他の大陸のオオカミと形態が似ている。オーストラリアにはフクロモグラがおり、他の大陸のモグラと行動が似ている。

このように、オーストラリアの動物では、他の大陸と似ている別種の生物がいる。そして、ある真獣類と似た環境で生活する有袋類は、その真獣類と似た形態を持つ。

この、オーストラリアの現象の原因は、まずオーストラリア固有の動物が共通の祖先を持つことと考えられている。そのオーストラリアの有袋類が、環境に応じて変化した結果だと考えれる。このオーストラリアの現象も、適応放散の例である。

また、フクロモモンガとモモンガのように、遺伝的には異なる生物が、似た自然選択を受けた結果、似たような形態に進化することを収束進化(しゅうそく しんか)という。

工業暗化

[編集]近代19世紀のイギリスの工業地帯(マンチェスターなど)で、ガの一種のオオシモフリエダシャクで、体色が黒っぽく変化した個体が増えるという現象が起きた。

オオシモフリエダシャクの体表の色には二型があって、白っぽい明色型と、黒っぽい暗色型がいた。

イギリスでは木の幹に白っぽい地衣類が生えており、白型白っぽい明色型のオオシモフリエダシャクの白色は保護色になっていたので、捕食者の鳥などに見つかりにくかった。

工業化の進む前の時代は明色型のほうが多く、暗色型の個体数は、明暗全体の1%程度であった。

しかし、工業により大気汚染が進んだことで、白い地衣類が減ったり、また大気汚染の黒煙などにより、黒色のほうが目立たなくなった。このため暗色型が増えた。リバプールでは、暗色型は90%を超えるほどになった。

この現象を工業暗化(こうぎょう あんか、industrial melanism)という。オオシモフリエダシャクの工業暗化は、小進化の例でもある。

現在では大気汚染への規制や対策が進み、その結果、暗色型の個体数は減っており、地域にもよるが、暗色型の個体数は、明暗全体の個体数のうちの10%~20%程度である。

- ^ 小森清久 ほか編著『新版完全制服データベース5500 合格英単語・熟語』桐原書店、2019年2月10日、初版 第41刷発行、P.196