量子化学/光の波動性と粒子性

量子化学及び量子力学が成立する以前の科学界では、波動性と粒子性を示す現象がそれぞれ別個に存在している為、光の本質は波動なのか粒子なのか分からず、両者の意見が対立している状態にあったが、現在では光が波動性と粒子性を併せ持っている事が分かっており、光の二重性として知られている。これは量子力学における不確定性原理や相補性などによって説明が為されているものだが、ここでは光の波動性と粒子性とは如何なるものなのかについて、別個に説明する。

光の波動性

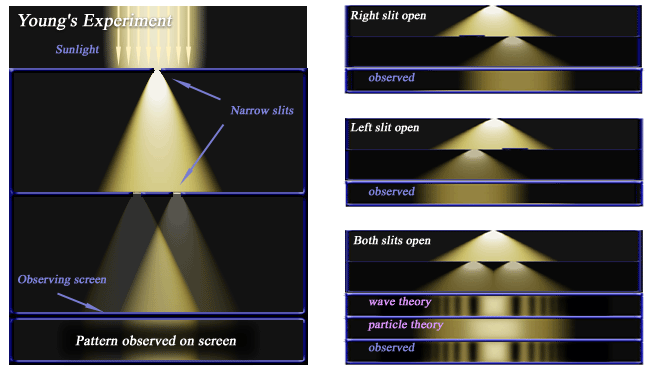

[編集]トーマス・ヤング(Thomas Young)が1805年ころ行ったヤングの実験は、光の波動性を示す実験として有名である。下図のように光源からの光をスリットに通した後、二重スリットに通してスクリーンに映す。この時、もし光が波であれば、右下図のように明暗の縞が現れるが、光が粒子であれば縞は現れず、中心が最も明るく外側に向かうにつれて暗くなるはずである。

実験を行って実際に観測されるのは、右図のように、スクリーン上に映った明暗の縞である。

この実験結果は、光が波の性質を持っていて、2つのスリットからの波が干渉していると考えなければ説明ができない。光が波であれば、その位相が強め合う点で明線が現れ、弱め合う点で暗線が現れる。下図のように考えると、2つの光路の行路差 Δs は a と x が d に比べて十分小さいとして、

であって、この行路差が波長の整数倍であれば、光は同位相で重なり合って明線となり、逆に半波長の奇数倍であれば光は逆位相で重なって暗線となる。すなわち、光の波長 λ と整数 m (m = 0,1,2,…)に対して

- 明線:

- 暗線:

が成り立つ。

光の粒子性

[編集]光が波の性質を持つことは比較的昔から知られていたが、光が波であると考えると説明できない現象が存在する。

たとえば、光は電磁波の一種であり、波長がおよそ400nm~800nmの可視光領域の電磁波である。波長の異なる電磁波として、たとえば紫外線(Ultraviolet; UV)がある。紫外線は可視光スペクトルの紫の外側にある領域で、波長がおよそ10nm~400nmの電磁波である。

波のエネルギーは、振幅の2乗に比例する。つまり、光波の振幅を大きくして光を強くすると、それだけエネルギーが大きくなる。ということは、可視光領域の光を出す電球を用意し、光をどんどん強くして太陽光からの紫外線と同じくらいのエネルギーをもった光を人体に当てれば、日焼けが起こるはずである。しかし、そのようなことは現実には起こらない。しかし、光が実際は波長により異なるエネルギーを持っている粒子であると考えると、この現象は説明がつく。光を強くしても粒子の量が多くなるだけで、エネルギーは変わらないためである。

光の粒子性を示す有名な現象として、1887年にヘルツ(H.R.Hertz)により初めて見いだされた光電効果がある。光電効果とは、次のような現象である。

- 金属板の表面に振動数 ν の光を照射すると、それが金属ごとに固有なある振動数 ν0 より大きければ物質が光を吸収して電子を放出する。この放出された電子を光電子といい、ν0 を限界振動数という。

- 放出される電子の運動エネルギーは ν - ν0 に比例して大きくなる。

- 一定の振動数で光の強度を変えると、放出される電子の数は変化するが、運動エネルギーは変わらない。

- ν < ν0 では、どれだけ光を強くしても光電効果は起こらない。

光の波動性を仮定すると、波のエネルギーは振幅の2乗に比例するため、実験事実との矛盾が生じる。しかし、光の粒子性を仮定すれば、この現象は説明が可能である。アインシュタインは光子(photon)と言う素粒子(当時は光量子と呼ばれる量子であった)を導入する事によりこれを説明した。光子は振動数に比例するエネルギーをもつ粒子であって、光の強さはその光子の個数の多さに比例する。

振動数に比例する hν のエネルギーをもつ1個の光子が物質に吸収され、その結果1個の電子が放出されるとする。電子は物質中では陽子からの引力などにより束縛されており、その束縛エネルギーをWとする。すると、光電効果により放出される電子の運動エネルギーKは、エネルギー保存則から

となる。運動エネルギーは非負であるから、光電子が放出されるためには hν ≧ W でなければならない。また、先に述べた通り光子のエネルギーは hν で与えられるため、光電子の飛び出す最小のエネルギーである限界振動数においては

である。したがって ν0 = W/h であり、これを用いれば

である。これにより、実験事実が全て説明できた。