銀河と分類

銀河は、数億以上の恒星やガス、塵から成り、その形状を保つ天体である。球状星団に似ているが、銀河は電磁波では見えない暗黒物質も含んでいる。

銀河系

[編集]私たちが住む地球は太陽系に属している。太陽系が存在する銀河を銀河系または天の川銀河と呼ぶ。銀河系と他の銀河を区別するため、Wikibooksでは特記のない限り「天の川銀河」を使用する。

天の川銀河の直径は約10万光年で、その中心には超大質量ブラックホールが存在し、太陽の約400万倍の質量を持つとされている。このブラックホールは強力な電波源であり、いて座A*(いてざエー・スター、略号Sgr A*)と呼ばれている。

銀河の構造

[編集]銀河にはいくつかの特徴的な構造がある。中心の膨らんだ部分をバルジ、その周囲の円盤状の領域を銀河円盤、銀河全体を取り囲む球状の領域をハローという。

銀河系ではバルジに超大質量ブラックホールが存在し、ハローには球状星団が点在している。銀河円盤の直径は約10万光年だが、ハローの直径は約15万光年である。

渦巻腕

[編集]

渦巻腕は、渦巻銀河の特徴的な構造であり、星やガス、塵が渦を巻く形状をしている。これらの渦巻腕は、銀河の内部で星形成が活発に行われる領域でもあり、新しい恒星が誕生する場所となる。渦巻腕の存在は、銀河の重力場や回転運動と密接に関連している。 宇宙には大量の中性水素原子が存在し、これらは渦巻銀河の渦巻腕に沿って分布している。中性水素原子は、陽子1個と電子1個から構成され、特定のエネルギー状態の変化によって放出される電波が21cm線である。21cm線は、波長約21センチメートルの電磁波であり、中性水素原子のスピン状態が変わる際に発生する。

1951年に21cm線が発見されて以来、天文学者はこの波長の電波を利用して、宇宙空間における中性水素ガスの分布を調査している。特に、渦巻銀河における21cm線の観測は、渦巻腕に沿った水素ガスの動態や、銀河内での星形成のプロセスを理解するのに役立っている。 21cm線を観測することで、銀河の回転や内部構造についての貴重な情報を得ることができる。この波長の電波は電波望遠鏡で捉えられ、渦巻銀河の運動や星形成の活動を探るための重要な手段となっている。

銀河の回転速度

[編集]

天の川銀河内の恒星は、銀河中心を公転している。太陽は銀河中心から約2.8万光年離れており、その公転速度は約220 km/sである。太陽が銀河を1周するには約2億年かかる。具体的には、2.8万光年は約2.649×1017 kmに相当する。銀河の周囲を1周する距離は、2π×2.8万光年で約1.6644×1018 kmとなる。公転速度は年間の移動距離から求めることができ、1年間の距離は約6.9379×109 kmである。このため、太陽が銀河を一周するのにかかる時間は、1.6644×1018 kmを6.9379×109 km/年で割ることで求められる。

銀河の回転速度は、銀河中心からの距離によって変化する。この回転速度を示したグラフを銀河の回転曲線と呼ぶ。回転曲線を解析すると、予想される重力分布に対して実際の回転速度が大きいことが明らかになる。これは、目に見えないダークマターの存在によるものである。ダークマターは、銀河内での重力の影響を説明するために必要な未知の物質とされ、銀河の構造や進化において重要な役割を果たしている。

このように、天の川銀河における恒星の公転や回転速度は、銀河の動態を理解するための重要な要素であり、さらなる研究が期待される。

銀河の分類

[編集]銀河の分類には、主にハッブル分類が使用される。E4やSaなど、アルファベットと数字の組み合わせで分類される。

ハッブル分類 銀河タイプ ハッブル分類 特徴 楕円銀河 E0 - E7 楕円形。数字は扁平率を示す。E0はほぼ球形、E7は最も扁平。 レンズ状銀河 S0 楕円銀河と渦巻銀河の中間的な形状を持つ。 渦巻銀河 Sa - Sc 渦巻状の腕を持つ。中心核が大きく、腕が小さいものがSa、中心核が小さく、腕が発達しているものがSc。 棒渦巻銀河 SBa - SBc 渦巻銀河に棒状の構造が加わったもの。Sa - Scと同様に分類される。 不規則銀河 Irr 形状が不規則で、楕円や渦巻の構造を持たない。 特異銀河 Pec 銀河の衝突や合体により、形状が異常なもの。

楕円銀河

[編集]

楕円銀河は、その名の通り楕円形をしており、渦巻構造がない。ハッブル分類ではEと表され、後に続く数字はその扁平率の10倍[1]を示す。

レンズ状銀河

[編集]

レンズ状銀河は、楕円銀河と渦巻銀河の中間の特徴を持つ銀河である。楕円銀河よりも扁平であり、渦巻銀河のような渦巻腕を持たない。ハッブル分類ではS0と表される。

渦巻銀河

[編集]

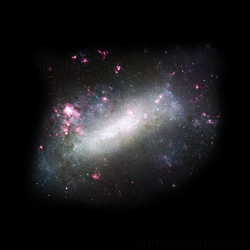

渦巻銀河は、円盤状の構造を持つ銀河で、その特徴的な形状には渦巻腕が存在する。これらの渦巻腕は、星、ガス、塵が密集している領域であり、新たな星が誕生する場所でもある。渦巻銀河は、星形成の活発な場所であり、青い若い星が多く存在するため、鮮やかな色合いを持つことが多い。

渦巻銀河は、主に形状によって分類される。具体的には、銀河の中心部のバルジや渦巻腕の密度によって次のように分類される。

- Sa型

- 渦巻腕が非常に tight(引き締まった)で、中心のバルジが大きい。腕は銀河の中心に向かって急速に螺旋状に巻かれている。この型の銀河は、一般的に老齢の星が多く、青い星が少ない。

- Sb型

- Sa型とSc型の中間的な特徴を持つ。この型では、渦巻腕がより広がり、中心のバルジも中程度の大きさである。星の分布はバランスが取れており、青い若い星と赤い古い星の両方が見られる。

- Sc型

- 渦巻腕が非常に緩やかで、広がりが大きい。中心部のバルジは小さく、銀河全体に若い星が多く存在する。この型の銀河は、星形成が活発で、星雲や青い星団が豊富に見られる。

このように、渦巻銀河はその形状や構造に応じて多様な分類がされており、銀河の進化や形成過程を理解するための重要な手がかりとなっている。さらに、渦巻銀河は宇宙全体の中で最も一般的な銀河の一種であり、私たちの天の川銀河もこのカテゴリに属する。渦巻銀河の研究は、宇宙の歴史や銀河間の相互作用、そして星形成のメカニズムを解明するための鍵となる。

棒渦巻銀河

[編集]

棒渦巻銀河(ぼううずまきぎんが、Barred Spiral Galaxy)は、渦巻銀河の一種であり、中心核に棒状の構造を持つことが特徴である。渦巻銀河と同様に渦巻状の腕を持っているが、中心部に棒状の構造が存在し、その両端から渦巻の腕が伸びる形をしている。渦巻銀河の分類法と同じく、棒渦巻銀河も中心核や腕の発達具合により、SaからScまでのサブタイプに分類される。Saは中心核が大きく、腕が弱いものを指し、Scは中心核が小さく、腕が明瞭で発達しているものを指す。

棒渦巻銀河の特徴的な棒状構造は、銀河の中心部から円盤部分までガスや星を輸送する役割を持っていると考えられている。この棒状構造がガスの流れを促進することで、星形成が活発に行われることが多い。また、棒は時間とともに成長することがあり、銀河の進化における重要な役割を果たしているとされている。

天文学者たちは、近年の観測技術の進歩により、棒渦巻銀河が宇宙で非常に一般的な銀河のタイプであることを確認している。これらの銀河は、我々の天の川銀河のように棒状構造を持つ銀河も含め、多くの大規模な銀河に見られる。

不規則銀河

[編集]

不規則銀河は、楕円銀河や渦巻銀河のような明確な形状を持たない銀河であり、ハッブル分類ではIrrと表される。これらの銀河は、星やガス、塵が不規則に分布しており、明確な構造を持たないため、見た目も多様でユニークなものが多い。

不規則銀河は、一般に小型で、質量が小さいものが多い。これらの銀河は、しばしば他の銀河との相互作用や衝突によって形成されることが多く、そのために通常の形状から逸脱していると考えられている。また、不規則銀河には新たな星が活発に形成されている領域が多く存在し、青い若い星が多く見られることが特徴である。

不規則銀河には、2つの主なタイプがある。

- 不規則銀河I型

- このタイプは、一般に比較的小さく、ほぼ等しい密度の星やガスから構成されている。形状は無秩序であり、中心部分に明確なバルジを持たないことが特徴である。

- 不規則銀河II型

- こちらは、比較的大きなガス雲や星団が存在し、星形成が活発に行われている。時には渦巻状の構造を持つこともあるが、それでも明確な形状には至らない。

不規則銀河は、宇宙の進化や銀河形成の過程を理解する上で重要な役割を果たしている。これらの銀河の観察を通じて、星形成のメカニズムや銀河間の相互作用に関する貴重な情報が得られる。また、不規則銀河は、宇宙の初期段階における銀河形成の証拠とされており、初期宇宙の姿を探る手がかりとなる。

代表的な不規則銀河には、大マゼラン雲や小マゼラン雲などがあり、これらは天の川銀河の近隣に位置する伴銀河として知られている。これらの銀河は、観測者にとっても興味深い対象であり、星形成の活発な領域や様々な種類の星が存在することから、天文学の研究において重要な対象となっている。

伴銀河とは、より大きな銀河の周囲を公転する小さな銀河のことを指す。これらの銀河は、主銀河と重力的に結びついており、その引力によって軌道を維持している。伴銀河は通常、円盤状の構造を持つ渦巻銀河や、楕円形をした楕円銀河など、さまざまな形状をとることがある。

銀河系の伴銀河には、大マゼラン雲や小マゼラン雲、そしていくつかの球状星団が含まれる。伴銀河は、主銀河との相互作用や重力の影響を受けるため、時折、星形成や銀河の構造に影響を与えることがある。

伴銀河は、銀河形成や宇宙の大規模構造を理解する上で重要な役割を果たしており、天文学者たちはそれらの観察を通じて、宇宙の進化についての知見を深めている。

特異銀河

[編集]

特異銀河とは、通常の銀河とは異なる独特な形状や構造を持つ銀河を指す。これらの銀河は、銀河の衝突や合体、強い重力相互作用、あるいは星形成の活発なプロセスによって特徴付けられることが多い。ハッブル分類においては、「pec」と呼ばれる記号を付け加えて表記される。

特異銀河の例としては、NGC 6240やアンドロメダ銀河と衝突する系外銀河などが挙げられる。これらの銀河は、銀河同士の相互作用によって引き伸ばされたり、変形したりすることで、通常の渦巻銀河や楕円銀河とは異なる複雑な形状を持つ。特異銀河の内部では、新しい星が形成される際のガスの圧縮や、星間物質の流れが観察されることもあり、これらのプロセスが銀河進化における重要な側面である。

特異銀河は、宇宙の進化や銀河形成に関する理解を深める上で重要な対象であり、天文学者たちはこれらの銀河の観察を通じて、銀河の相互作用や合体が宇宙の構造に与える影響を研究している。特異銀河の観察は、宇宙のダイナミクスを解明する手がかりとなることが期待されている。

相互作用銀河

[編集]

相互作用銀河とは、他の銀河との重力的相互作用によって形状や構造が変化した銀河を指す。これらの銀河は、互いに近接しているため、引力の影響を受け合い、その結果としてさまざまな現象が観察される。

相互作用銀河の代表的な例には、NGC 2207とIC 2163のような銀河がある。これらの銀河は、互いに接近し、引力によって引き寄せ合い、独特な形状を形成している。相互作用によって、銀河はつぶれたり、伸びたり、さらには渦巻状の構造を持つ腕が引き延ばされることもある。このような形状変化は、銀河の内部での星形成を促進する要因ともなり、特に星形成が活発に行われる領域が現れることがある。

相互作用銀河の研究は、銀河の進化や形成過程を理解する上で重要である。銀河同士の衝突や合体は、宇宙における銀河の数や構造に大きな影響を与えるため、これらの過程を観察することによって、銀河の成り立ちや宇宙の歴史を探る手がかりとなる。相互作用銀河は、また、観測可能な現象が豊富であり、天文学者にとっては非常に魅力的な研究対象となっている。

このような銀河同士の相互作用は、最終的には銀河の合体へと進展することもあり、その際には新しい星の生成が活発に行われることが多い。こうした現象は、宇宙の成長と進化を示す重要な指標となるため、相互作用銀河の観察は、宇宙の神秘を解明するための重要な鍵である。

ニュー・ジェネラル・カタログ

[編集]ニュー・ジェネラル・カタログ(NGC, New General Catalogue)は、宇宙に存在する様々な天体を集めたカタログであり、1888年に初めて公表されました。元々はウィリアム・ハーシェルやその息子ジョン・ハーシェルによる観測結果に基づいており、現在では7000以上の天体が登録されています。その後の追加観測や修正により、現在では8000以上の天体が含まれています。

NGCカタログに登録されている天体は、通常「NGC」と「番号」で表記されます。たとえば、NGC 1300 は、棒渦巻銀河の一つで、この番号によって識別されます。天体名に使われる「NGC」の次に続く番号は、カタログ内での順番を示しており、番号が若いものほど早く発見・登録された天体です。

- NGCカタログの重要性

NGCカタログは、現在でも天文学における最も広く使用されている天体カタログの一つであり、観測や研究において参照される重要な基準です。NGCのほかにも、ICカタログ(Index Catalogue)や、より近年の観測に基づいたカタログも存在しますが、NGCは特に星雲、銀河、球状星団などの分類において基礎的な役割を果たしています。

このように、NGC命名体系は天文学者や観測者が宇宙に存在する天体を体系的に整理し、効率的に参照できるようにするために開発されたものです。

活動銀河

[編集]銀河の中には、中心から非常に強い電磁波を放出するものがある。これを活動銀河と呼ぶ。この現象は、銀河中心に存在する超大質量ブラックホールに物質が降着し、降着円盤を形成することで発生する。

電波銀河

[編集]通常の銀河よりも強い電波を放出する銀河を電波銀河という。その電波の強さは、天の川銀河の1万倍にも及ぶことがある。

クェーサー

[編集]非常に大きな赤方偏移を示し、強力な電波を放つ天体をクェーサーという。クェーサーの明るさは、短期間で大きく変動することが特徴である。

セイファート銀河

[編集]thumb|right|250px|セイファート銀河であるNGC 5548 セイファート銀河は、通常の銀河に似ているが、その核から強い赤外線や電波を放出する銀河である。

脚注

[編集]- ^ 扁平率は楕円の長径a、短径bとすると