高校化学 有機化合物と人間生活

この章での色の定義については、まずは直感的に理解していれば良い。(正確に色覚を説明すると生物学など他分野が絡み、広範かつ専門的になる。)読者には、まずは色素の分子構造と電磁波との関係について、理解をしてもらいたい。

物質の色

[編集]| 色 | 波長 |

|---|---|

| 紫 | 380-450 nm |

| 青 | 450-485 nm |

| 水色 | 485-500 nm |

| 緑 | 500-565 nm |

| 黄色 | 565-590 nm |

| 橙色 | 590-625 nm |

| 赤 | 625-780 nm |

| 色 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 色名 | 赤 | 黄赤 | 黄 | 黄緑 | 緑 | 青緑 | 青 | 紫青 | 紫 | 赤紫 |

材料に添加した場合に色を加える物質を色素(coloring material)という。繊維に染色できる色素を染料(dye stuff)という。

白色光で照らされた物体は、可視光の特定の波長を吸収して、残りの波長の光を反射する。たとえば、赤色の物体は、赤色以外の色を吸収して、赤色のみを反射するから、赤色に見えるのである。

色の知覚

[編集]

色は、網膜に存在するS錐体、M錐体、L錐体の3種類の錐体細胞により知覚される。S錐体は可視光のうち短い波長(440 nm付近)に反応し、M錐体は中程度の波長(540 nm付近)に反応し、L錐体は長い波長(560 nm付近)に反応する[1]。色の三原色に対応して、S錐体が青、M錐体が緑、L錐体が赤の知覚に関わると思われることもあるが[2]これは適切ではない。実際、L錐体のピーク波長 560 nmは黄緑であって、赤ではない。

S錐体、M錐体、L錐体が等しく刺激されると、白(あるいは灰)に感じる。また、赤と青緑の光を混合すると白に感じる。これは、赤がL錐体を主に刺激し、青緑がS錐体、M錐体を刺激するから、それらを混合した光は、S錐体、M錐体、L錐体をほぼ等しく刺激するため白に感じるためである。このように、2つの色の光を混ぜたとき、白に感じる関係を補色という。また、赤紫の単色光は存在しない。これは、赤紫がL錐体とS錐体のみが反応して知覚される色だからである。このような光は、紫と赤の単色光の混合色であるが、単色光ではありえない。光のスペクトルの両端に赤紫をつなげることで、色を円形に配置することができる。ここで、補色の関係にある色が相対するように配置すると、色相環が得られる。

色素

[編集]色素には炭素化合物などの有機化合物からなる有機系の色素と、無機化合物からなる無機系の色素がある。本節では有機色素について説明する。

化合物に色を付けるには、その構造中に可視光を吸収できる官能基が必要である。可視光を吸収できて、物質に色を付けられる官能基を発色団(chromophore)という。有機色素の発色団は、-C=Oや、-N=N- などのように共役ニ重結合を持った官能基である。共役ニ重結合によりπ電子が動けるようになっているので、電磁波と電子が相互作用ができるようになり、外部からの光を吸収できるようになっている。(たとえば、金属などの自由電子を持つ物質は不透明だったのを思い出そう。)

発色団以外の官能基で、発色団の作用を強めたり、親水性を高め染色しやすくする官能基を助色団(auxochrome)という。助色団には、や や などがある。

- 発色団

- >C=C<

- >C=O

- >C=N- (ケチミド基)

- -N=N- (アゾ基)

- -N=O (ニトロソ基)

- 助色団

- -OH (ベンゼン環につき、フェノール化している場合が多い。)

- -NH2

- -COOH (極性を持ち、親水性を与える。)

- -SO3H (極性を持ち、親水性を与える。)

- -X (ハロゲン原子)

アゾ化合物

[編集]アゾ基 を発色団として持った染料をアゾ染料(azo dye)という。アゾ染料としてコンゴーレッド(congo red)やメチルオレンジ、メチルレッドなどが有る。コンゴレッドやメチルオレンジなどは染料の他の用途でも、pH指示薬として用いられることがある。

ジアゾカップリング

[編集]- ジアゾ化

アニリン などの芳香族アミンを希塩酸に溶かしたのち、亜硝酸ナトリウム水溶液を加える事で、ジアゾニウム塩を作ることができる。このジアゾニウム塩が、アゾ染料の原料となる。また、芳香族アミンをジアゾニウム塩にする処理をジアゾ化(diazotization)という。

アニリン をジアゾ化する場合は、まずアニリンを希塩酸に溶かしてから、亜硝酸ナトリウムを加えることで、塩化ベンゼンジアゾニウム ができる。

ジアゾニウム塩は水に溶け、陽イオンのベンゼンジアゾニウムイオン と、陰イオンの塩素イオン とに電離する。なお、の左側のNは4価である。これはイオン化のためである。

この4価を意識した構造式の書き方として、塩を と書いたり、陽イオンを と書く場合もある。

- カップリング

この塩化ベンゼンジアゾニウムC6H5-N≡N-Clと、ナトリウムフェノキソドC6H5-ONaとから合成によってp-フェニルアゾフェノールC6H5-N≡N-C6H4-OHが作られる。

これは発色団-N≡N-と、助色団-OHを持つように、色素や染料として使えることから、一般に染料としてp-フェニルアゾフェノールは用いられる。これは共役二重結合が2個のベンゼン環と窒素部分とつながっていて、共役二重結合が長い。

フェノキシドとして用いたフェノールの代わりに、ナフトールやアニリンなどでもカップリング反応は可能である。

染料の分類

[編集]

天然に作られた色素の染料を天然染料(natural dye)と言い、合成によって得られた色素を用いた染料を合成染料(synthetic dye)という。

- 天然染料

- 植物染料

- 例

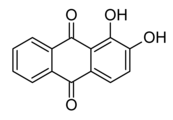

- アカネ(茜)・・・・・・植物のアカネの根から色素のアリザニンという紅色の色素が得られる。

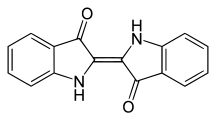

- アイ(藍)・・・・・・植物のの葉から、色素のインジゴという藍色の色素が得られる。

- 動物染料

- 例

- コチニール・・・・・・サボテンに寄生する虫のコチニール虫から色素のカルミン酸という赤色の色素がとれる。この色素をコチニール色素とも言う。

- 貝紫・・・・・・アクギガイ科の貝の分泌物から色素のジブロモインジゴという紫色の色素が得られる。

- 植物染料

-

アリザニン

-

インジゴ

医薬品

[編集]一般に、ヒトや動物の病気を治すために使用する物質を、医薬品という。

医薬品が、それを使用した生物におよぼす変化を薬理作用という。

一般に、医薬品は体内でさまざまな作用を起こす。このうち、治療の目的に沿った作用を主作用といい、それ以外の作用を副作用という。

歴史

[編集]

人類は、古代から天然の植物などから医薬品として機能するものを採取して使用してきた。このような天然由来の医薬品を

ケシの実から取れる果汁を乾燥させたアヘンも古代から知られている生薬の一つである。アヘンは、紀元前1500年のエジプトでは鎮痛剤として利用されていた。

19世紀初頭、アヘンから、麻酔・鎮痛薬のモルヒネが抽出された。

19世紀後半に、いくつかの薬の化学構造が解明され、これらの成果をもとに、いくつかの薬品が合成された。

1910年ドイツのパウル・エールリヒと

現在では、人工的に化学合成された有機化合物が、医薬品として多く使用されている。

サリチル酸系の医薬品

[編集]古くから、ヤナギの樹皮には解熱作用や鎮痛作用が存在することが知られていた。これは、ヤナギの樹皮にあるサリシンが体内で加水分解されてサリチル酸を生じるためである。

19世紀初頭に、化学分析によって、サリシンや、それから生じるサリチル酸の存在が知られ、解明されていった。

19世紀に、サリチル酸は解熱鎮痛薬として、さかんに使われていたが、胃に悪影響を与えることが、しだいに分かっていった。そのため、19世紀後半ごろには副作用の弱いアセチルサリチル酸が開発され使用されるようになった。

アセチルサリチル酸は1898年にドイツでアスピリンの商品名で医薬品として売り出され、現在でも解熱鎮痛薬としてアスピリンの名前で世界各地で売られている。(バファリンにも、アセチルサリチル酸が含まれている。)

現在では、サリチル酸系の多くの医薬品が存在している。

また、サリチル酸にメタノールを反応させて作ることのできるサリチル酸メチルは、消炎鎮痛薬(筋肉痛などを抑える薬)として用いられている。たとえば、『サロンパス』などのように、サリチル酸メチルは湿布薬として用いられていたりする。

なお、これらサリチル酸系の解熱薬は、けっして細菌などを攻撃してるのではなく、熱や炎症などの症状をやわらげるだけである。このように、病原菌を攻撃せず、症状をやわらげる事が主な作用の医薬品を、対症療法薬という。

またなお、サリチル酸メチルは揮発性の液体である。

- 参考: プロスタグランジンとサリチル酸系医薬品との関係

人体で、アセチルサリチル酸の薬が炎症や発熱などを抑える仕組みは、人体でケガなどの異常があったときに炎症などを起こして回復させようとする体内物質のプロスタグランジン(prostaglandin、略称:PG)という物質の合成を妨害するからである。

よって、アセチルサリチル酸は、けっして、おおもとのケガを治すわけではないし、けっして病原菌を退治するわけでもない。

このプロスタグランジンは、炎症以外にも、人体に必要なさまざまな現象で関わってくるので、よってプロスタグランジンの合成が阻害されると、さまざまな副作用が起こりうるのである。

プロスタグランジンは、脂肪酸を原料としていて、体内で合成される生理活性物質である。プロスタグランジンは、いわば、ホルモンのようなものである(詳しい説明は高校の範囲を超えるので省略)。

アミド系の医薬品

[編集]

アニリンから得られるアセトアニリドにも解熱鎮痛作用があるが、副作用が重いため、現在は使用されていない。

かわりに、アセトアニリドの誘導体であるアセトアミノフェン(p-アセトアミドフェノール)が、風邪薬などに含まれてる。

化学療法薬

[編集]サルファ剤

[編集]1939年にドイツのドーマクが、アゾ染料の一種のプロントジルに、細菌の増殖を阻害する作用があることを見つけた。

のちに、プロントジルから生じるスルファニルアミド  に、細菌の増殖をおさえる作用があることが分かった。これは、細菌が発育に必要な葉酸を合成するさいの酵素を阻害するからである。

に、細菌の増殖をおさえる作用があることが分かった。これは、細菌が発育に必要な葉酸を合成するさいの酵素を阻害するからである。

細菌はp-アミノ安息香酸  から葉酸を合成しているが、スルファニルアミドはp-アミノ安息香酸に似た構造を持ってるため、酵素を阻害する。

から葉酸を合成しているが、スルファニルアミドはp-アミノ安息香酸に似た構造を持ってるため、酵素を阻害する。

現在では、一般に、スルファニルアミドの骨格をもつ抗菌剤を、硫黄を元素にもつことから、サルファ剤(salfa drug)という。

抗生物質

[編集]微生物がつくりあげる化学物質で、ほかの微生物や細菌を殺したり、ほかの微生物や細菌の増殖を阻害したりする作用(抗菌作用)のあるものを抗生物質(antibiotics)という。

1929年にイギリスのフレミングは、アオカビから取れる物質に、このような抗菌作用があることを見つけ、この物質にペニシリン(Penicillin)と名付けた。

- (※ 暗記は不要: )パンなどに生える青色のカビも通常、アオカビである[3]。

のちに、ペニシリンは、細菌のもつ細胞壁の合成を阻害するため、抗菌作用を示すことが分かった。

細菌は突然変異により、抗生物質の効かない細菌が生まれることがある。このような細菌を耐性菌という。 抗生物質を無闇に使い続けると、このような抗生物質のきかない微生物だけを残して増やしてしまう。

ペニシリンの効かない耐性菌もすでに存在しており、そのような病原菌には抗生物質メチシリンや抗生物質バンコマイシンが使われることがあるが、そのメチシリンの効かない耐性菌MRSAや、バンコマイシンの効かない耐性菌VRSAなどの耐性菌も出現しており、医療現場では大きな問題になってる。

このため、抗生物質ばかりに頼らず、手洗いや消毒などをきちんと徹底したりすることが、求められてる。

なお、ストレプトマイシンは、結核にきく抗生物質である。土壌細菌のつくる物質からストレプトマイシンが発見された。

サルファ剤や抗生物質のように、病気をおこす細菌や微生物を、直接、細菌への破壊的な作用を起こすことで、病気を治療する医薬品を化学療法薬という。

- ペニシリンの作用の仕組み

ペニシリンG の構造のβラクタムという部分が、細菌の細胞壁の合成をする酵素を阻害する。

![{\displaystyle {\ce {[C6H5-N#N]^+}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/6d2140773bdbf52266e04003295d79d905c16130)

![{\displaystyle {\ce {C6H5-NH2 + 2 HCl + NaNO2 -> [C6H5-N=N]^+ Cl^- + NaCl + 2H2O}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/b88cb1ba10575f04676cf3f80074f7d4796d9487)