高等学校政治経済/政治/近代民主政治の歴史

民主主義の思想の歴史

[編集]社会契約説の登場

[編集]16世紀ごろのヨーロッパでは、君主が中央集権的に強大な権力を行使して国民を支配する絶対王政の時代に突入していた。絶対王政は、君主が特権を持った大商人らと結びつき、強力な統治を行うために常備軍と官僚制を整備したことに特徴付けられる。この絶対王政を理論的に支えていたのが「王権神授説」であった。王権神授説とは、君主の統治権(王権)は神が与えたものなのだから、王権は絶対であるという考え方である。

しかし、17世紀ごろから商業活動が世界規模に拡大したこともあり、商工業者が力をつけてきた。そして、裕福な商工業者が経済面において君主と次第に対立するようになり、自由と平等と政治に参加する権利を求める市民革命(ピューリタン革命や名誉革命など)を起こしていくこととなる。この時代に、市民たちの理論的な支えになったのが、国家権力とは、神が君主に与えたものではなく、国民(市民)による権利の委託の結果であるという社会契約説である。

社会契約説を説いた人々は、説明のために国家も法律も存在しない世界(これを「自然状態」という)を仮定した。

社会契約説を主張した人物でも特にホッブズ、ロック、ルソーの3人が有名である。

-

ホッブズ

-

ロック

-

ルソー

社会契約説は、まずホッブズによって主張された。

ホッブズ

[編集]

国王の服が無数の人々によってできている。

イギリスの ホッブズ Hobbesは著書『リバイアサン』(リヴァイアサンとも書く、出版年:1651年)で、王権神授説を否定し、政府とは人民が自分たちの安全のために作り上げたものだと主張した。リバイアサンとは、旧約聖書に登場する怪物のことである。ホッブズは、国家をある種の怪物に例えたのである。

ホッブズによると、まず、すべての人間には、自らの生命を守る権利があるとした。しかし、ホッブスは、そういった権利があるだけでは、各々が自分自身を守ろうとするがために、他人を敵だと疑って傷つけてしまいかねず、社会の平穏が脅かされてしまうと考えた。ホッブスは、こういった状態のことを「万人の万人に対する闘争」と定義した。

ホッブズは、このような人民どうしの闘争を防ぐためには、国家を形成して、市民が国家に従うことで、市民同士が相手を味方であるとみなせるようになることが必要だと考えた。そのため、ホッブスは、人が生まれながらにして持っている権利(自然権)のうち、一部の権利を国家の主権者に委ねるべきだと主張して、絶対王政を擁護した。

ホッブズによれば、このように国民どうしの契約(社会契約)によって、王権は国民から君主に与えられたものであるので、当然に王権神授説を否定している。つまり、権力を君主に与えたのは、神ではなく国民であるとホッブズは主張した。つまり、ホッブズの理論にもとづくなら、神を仮定しなくても、王権の必要性は説明できるのである。

つまり、ホッブズによると、

- 王権の神授説(×) → 王権の社会契約説(○)

ということであり、その根拠が「万人の万人に対する闘い」を解消するための、絶対的な権力の必要性についての考察である。

| 思想家 | ホッブズ | ロック | ルソー |

|---|---|---|---|

| 自然状態 | 闘争 | 自由・平等 | 自由・平等 |

なお、自然権の思想では、もし神の存在を仮定するなら、権利を神から与えられた者とは王ではなく人々である。人々が神から与えられた侵すことのできない最低限の権利こそが、自然権である。(※ 参考文献: 山川出版の検定教科書『詳説 政治経済』、2013年検定版、10ページ脚注、)

ロック

[編集]ロック Lockeは『市民政府二論(統治二論)』を著し、圧政を行う君主への抵抗権(革命権)を主張し、名誉革命を正当化する理論となった。

その主張の論法は、つぎのような論理である。

人権とは、君主の意志とは無関係に、自然に与えられる権利だから、もしその人権を侵す君主がいれば、この君主を革命で倒すべきだという内容である。ロックは、自由・生命・財産の権利が、自然に与えられる権利(自然権)だと考えた。

ロックの理論によれば、そもそも君主とは、本来は、人々の自然権を確実なものとするために、人民から信託を受けて、代理として選ばれただけの者に過ぎない。つまり、君主の存在は目的ではなく、単なる手段である。もし人権を侵害する君主がいれば、その君主は、本来の責務を破っているのだ。だから、人権侵害をする君主がいれば、人民から見れば、その君主は単なる裏切り者である。裏切り者を革命によって打倒することは、道義的にも正義である、という発想がロックの理論である。

つまりロックは、王権神授説などにもとづく君主の独裁を否定している。

そして、ロックのこのような理論により、抵抗権が正当化された。

また、ロックは、人民は政府を作るべきと考え、その人民の政府の根拠は、人民どうしの契約にもとづくべきであると考えた。

- (※ 範囲外)上記のようなロックなどによる人民を政府の根源とする理論のことを 「社会契約論」などと言う(NHK教育の政治経済ではこの語が紹介されている)。

- (※ 範囲外)つまり、ロックの理論の前提として、王権神授説の否定がある(※ NHK高校講座の政治経済『第2回 民主政治の成立』(2024年に確認の版)より)。政治を行う貴族や政治家などの権力の源泉は、神ではなく、人民との契約によるという発想だからである。また、詳しくは別単元で扱う用語だが、「法の支配」が前提の理論、もしくはこれらの理論から導出される理論になる。

ルソー

[編集]-

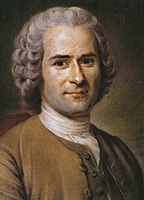

ルソー

-

ルソー(同一人物)

国家や法律は必要であるが、それらは、人民の合意に配慮しなければならない、というようなことをルソーは著書『社会契約論』などで主張した(ルソーだけでなくホッブズもロックもそれぞれ独自の「社会契約」の考え自体は用いているが、しかし、書籍『社会契約論』を著したのはルソーである。この点、混同しやすいので注意)。

ルソーの発想は、そもそも法律の強制力の根拠とは、その法律が、その国の人民どうしの契約にもとづく場合だけである。ならば、人民どうしの契約にもとづいていない法律なんぞ、無効であるべきだ、・・・的な発想である。

ルソーは人民どうしの契約にもとづかない法律の無効を唱えたいっぽう、けっして全ての法律の無効化を主張したのではなく、人民どうしの契約にもとづく法律は有効だと考えているのであり、けっしてルソーは無政府主義者ではない。

ルソーは、(人民どうしの契約にもとづいている、という意味での)有効な法律への前提になる、政治についての人民の総意のことを「一般意志」(いっぱんいし)と呼んだ。

ともかくルソーは、一般意志にもとづく法律だけが有効な法律である・・・みたいなことを主張した。

ルソーの考えは、フランス人権宣言やアメリカ独立宣言に影響を与えた。

権力の分立

[編集]司法・立法・行政の三権分立の考えのように、権力を分散させて、独裁をふせぐ発想を、権力分立という。この権力分立を言い出した人はロックなどであるが、さらにこの考えを司法・立法・行政の三権分立に発展させた人がフランスの思想家モンテスキューである。モンテスキューは著書『法の精神』で、三権分立の考えを述べた。

- (※ 範囲外)海外だと、三権分立だけでなく、国によっては2権 ~ 4権 などの国もある。そういう日本以外の事例もあつかえるように「権力分立」の概念を身に着けよう。

- ※ 地方分権や、国会の二院制なども、権力分立の例だと考えられる。(NHK教育の高校政治経済の見解(明治大学教授 藤井 剛 の見解))

なお、権力を分立させる理由は、万が一、三権の内いずれかの権力が暴走したとき、他の権力によってその暴走を止められるように、権力同士を互いに監視させるためである。こうした権力分立の機能を抑制と均衡(チェック・アンド・バランス)という。

なお、ロックの考えた時点での権力分立は、立法権と執行権(行政権)のふたつの権力に二分する権力分立だった。

現代でも、多くの国の憲法で、三権分立の考え方、またはそれに近い考え方が、民主主義を実現させるためのアイデアの一つとして採用されている。

法の支配

[編集]「法の支配」(rule of law)とは、実質的には、人権思想による支配・・・かもしれない。

どういうことかというと、「法の支配」でいう「法」とは、自然法のことである。「自然法」とは、君主が勝手に定めた法などではなく、今でいう基本的人権に相当する法・権利を、人には生まれつき(つまり自然に)認めるべき、という意味である。つまり、自然法とは、基本的人権を生まれつき認めるべき、という考えである。

17世紀のはじめのイギリスの市民革命期に、国王ジェームズ1世の絶対王政などに反発する裁判官のクック(コーク、Coke、エドワード=クック)が、国王と市民階級が対立した事件での裁判の判決で「国王といえども神と法のもとにある」という中世の哲学者プラクトンの言葉を引用して、法の支配(rule of law)を主張した。

このような歴史的背景から、「法の支配」には、「王といえども法に従うべき」という規範がある。これはつまり、(上記にもよく見れば書いてあるが、)絶対王政の否定でもある。また、その法を制定するのはもちろん、議会または人民の代表者である。

- 法治主義

法治主義(Rule by Law)というのは、19世紀のドイツで発達した概念で、行政権について想定したものであり、行政は法にもとづかなければならない、とする思想である。法治主義は、べつに、人権の保護を目的とした概念ではないので、「法の支配」とは異なる。

「法治主義」と「法の支配」とも、法にもとづいて国家権力を行使するという点での共通性はあるものの、その他の部分や目的が異なる。

「悪法といえども法なり」という格言のように、たとえ人権思想の正義に反していようが、なるべく法律を優先すべきだという考えが、第二次世界大戦前のドイツや日本で強かった。このような考えを 形式的法治主義 という。このような思想の下の国家は、国家の存在意義や法律の趣旨を軽視した法律万能主義に陥り、国民の人権やその他の権利を侵害するおそれがある。

いっぽう、人権思想に反する法律の有効性は認めずに、なるべく法治主義を目指そうとする思想を 実質的法治主義 という。第二次世界大戦後のドイツや日本は、実質的法治主義を目指している国といえる。

ワイマール憲法

[編集]資本主義の発達につれて、貧富の格差の拡大が問題になった。貧富の格差を是正するため、社会保障などが必要になった。 第一次世界大戦後のドイツで1919年に制定されたワイマール憲法は、世界で初めて、社会権を明文化した憲法である。

(※範囲外?)直接民主制と間接民主制

[編集]- ※ NHK高校講座「政治経済」で紹介していたので、当wikiでも言及。

第二次世界大戦後(ただし終戦直後は除く)の昭和~平成の日本の国会議員を選ぶ国政選挙のように、けっして人民が直接的に国会などで発言したりするのではないが、しかし投票などを通じて人民を権力の源泉として人民が政治に参加している仕組みのことを(少なくとも建前上は)仕組みのことを間接民主制と言う。

いっぽう、古代ギリシアの都市国家のポリスなどでは、市民全員が直接的に政治参加していたが、これを直接民主制と言う。(※ 詳しくは高校の『世界史』系の科目で習うので、政治経済科目では省略する)

現代でもスイスの州では直接民主制は行われている。だが、現代のような国家では、人口の多さなどの理由から、直接民主制は基本的には不可能である。

なお、「議会制民主主義」や「代議制」などの用語も、その意味は間接民主制とおおむね同じである(NHk教育「第3回 現代の民主政治」の見解)。

なお、「議院内閣制」とは大統領ではなく内閣総理大臣が行政の最高権力者の仕組みのことなので、上記とは意味が異なる。混同しないように注意。

(※範囲外?)その他、範囲外のこと

[編集]20世紀のナチスドイツのヒトラーを生み出したのも大衆民主主義(NHk教育「第3回 現代の民主政治」の見解)。民主主義だからといって平和主義や国際協調とは限らないのである。

民主主義でも、社会や経済が不安定になると国民がファシズムを選択してしまったりする事例もある(NHk教育「第3回 現代の民主政治」の見解)。

- ※ 復習は省略。「ブロック経済」とか、賠償金によるインフレ不況とかの話題は、中学歴史や歴史総合などで習っているはずなので当ページでは省略。