高等学校理科/地学基礎/移り変わる地球

化石の年代測定

[編集]化石の年代測定には、主に以下の方法が使われます。

- 相対年代測定(Relative age Dating):

- 相対年代測定は、地層の中で化石の位置を見て行われる方法です。地層では、古いものほど下に位置し、新しいものほど上に位置します。化石の位置が特定の地層内でわかっていれば、その化石の相対年代が推定できます。この方法は、地層の比較や化石の並び順に基づいています。

- 放射性炭素年代測定(Radiocarbon Dating):

- 放射性炭素年代測定は、有機物の年代測定に使用されます。地球上のすべての生物は、生命を維持するために炭素を取り込み、その中に放射性の炭素14(14C)を含んでいます。生物が死ぬと、炭素14は徐々に崩壊し始めます。この崩壊速度を測定することで、化石の年代を推定します。放射性炭素年代測定は、生物の死後約5,730年まで有効です。

- カリウム-アルゴン法(Potassium-Argon Dating):

- カリウム-アルゴン法は、岩石や鉱物の年代測定に使用されます。岩石中のカリウム40(40K)は、時間の経過とともにアルゴン40(40Ar)に崩壊します。岩石が固化したときのアルゴン40の比率を測定することで、岩石の年代を推定します。カリウム-アルゴン法は、地質学的に古い期間を測定するのに適しています。

- ウラン-トリウム法(Uranium-Series Dating):

- ウラン-トリウム法は、岩石や化石の年代測定に使用される放射性同位体の組み合わせです。ウラン238(238U)は長い半減期を持ち、トリウム234(234Th)やプロトアクチニウム234(234>Pa)に崩壊します。これらの崩壊生成物の比率を測定することで、岩石や化石の年代を推定します。

これらの年代測定方法は、化石や岩石の年代を理解する上で重要です。異なる年代測定方法を組み合わせて使用することで、より正確な年代推定が可能となります。

地層の形成と地質構造

[編集]原始の地球

[編集]地球は約46億年前に誕生した。誕生したばかりの原始の地球(ancient earth)は、熱いマグマで覆われていたと考えられている。この状態をマグマオーシャンという。そのころは、まだ生命は存在していなかったと考えられている。 しだいに表面が冷えていき、水蒸気が冷えて雨になって海が形成されていった。 海ができる前までの、地球の誕生からマグマオーシャンの時代を冥王代という。

マグマオーシャンが固まっていく時、重い鉄は重力によってマグマオーシャンの下にしずみ、地球の中心部に鉄が集まり、こうして地球は中心部に主に鉄からなる核(かく)を形成したと考えられる。

この原始の海の中または、その付近で、最初の生命が誕生したという可能性が考えられている。

この説とは別に、隕石に有機物が含まれてる場合があることから、有機物の起源を宇宙に求める説もある。

最古の岩石

[編集]地球で最古の岩石(the oldest rock)は、カナダ北部のほうにある40億年前の変成岩である。変成岩とは、熱や圧力によって、既存の岩石が変成してできた岩石のことである。

また、最古の地層は、グリーンランド南西部にある約38億年前の変成岩からなる地層であり、れき岩や玄武岩の変成したものである。 浸食作用や堆積作用で出来る れき岩 があることから、この約38億年前の時代には海洋がすでにあった事が分かる。

古生物の変遷と地球環境

[編集]光合成生物の出現と大気の変化

[編集]

27億年前の地層から、ストロマトライトとよばれる岩石状の層状構造が見つかっており、この構造は原核生物のシアノバクテリアが作る構造として知られている。この時代以降の地層で、世界各地からストロマトライトの地層が見つかっている。よって、この時代にシアノバクテリアが大繁殖していたと考えられている。

光合成をシアノバクテリアは行う。光合成で酸素が放出される。そのため、シアノバクテリアが繁栄していれば、海洋や大気で酸素が増加する。はじめは海洋中に解けていた鉄イオンと酸素が結びつき、酸化鉄として海底に沈殿していったと考えられている。(なお、今日、海底や地中にある鉄鉱床は、この時代に作られたと考えられている。) 海水中の鉄イオンが酸化して沈殿していくので、しだいに海洋中の鉄イオン濃度が低下していき、こんどは大気中で酸素濃度が増大することになった。この大気中での酸素の増加によって、酸素を好む好気性細菌が増加したと考えられている。

地質時代

[編集]地球上で最古の岩石ができてから現在までを地質時代(ちしつ じだい)という。

地質時代の区分は、先カンブリア時代・古生代(こせいだい)・中生代(ちゅうせいだい)・新生代(しんせいだい)に分けられる。

最古の生物が現れてから真核生物が現れるまでの時期は、先カンブリア時代にふくまれる。

各代は、さらに、いくつかの紀に分けられる。たとえば古生代は、カンブリア紀・オルドビス紀・シルル紀・デボン紀・石炭紀・ベルム紀に分けられる。

なおカンブリア紀は、古生代であり、先カンブリア時代ではない。

三葉虫(さんようちゅう)は古生代の生物であり、アンモナイトは中生代の生物である。三葉虫は古生代末に絶滅してしまう。よって、三葉虫の化石がある地層から出土すれば、その地層が形成された年代は古生代であることが分かる。このような、時代を知れる化石を示準化石という。三葉虫の化石は、示準化石である。いっぽう、サンゴは暖かくて浅い海に生息するので、サンゴの化石があれば、その化石ができた時代に、その場所は暖かくて浅い海底だったことが分かる。このサンゴの化石のように、場所の特徴を知れる化石を示相化石(しそう かせき)という。

- 全球凍結

先カンブリア時代の後半である約7億年前、地球が寒冷化して、地球の大半が氷河で覆われた。これを全球凍結(ぜんきゅう とうけつ、Snowball Earth スノーボール・アース)という。全球凍結によって、多くの生物が絶滅した。一部の生物は絶滅をまぬがれて、生き残った。

海中での生物の繁栄

[編集]先カンブリア時代

[編集]

最初の多細胞生物が出現した時期は不明だが、おそらく約10億年前の先カンブリア時代だと考えられている。最古の多細胞生物の化石が、約6.5億年前とされる地層から見つかっている。世界各地で、同時期の地層から、この時代の生物の化石が見つかっている。オーストラリアのエディアカラという地域が、そのような化石の産出地として代表的であるので、この6.5億年前ごろの時代の生物群をエディアカラ生物群(エディアカラせいぶつぐん)という。エディアカラ生物群のほとんどは、体がやわらかく、殻を持たず、扁平な形をしている。 体が扁平なことから、移動能力は低いと考えられ、また、海中から酸素を直接に取り入れていたと考えられる。

クラゲのような生物の化石も見つかっている。

このエディアカラ生物群は、気候の変動などにより、ほとんどの種が絶滅した。先カンブリア時代の後半である約7億年前、地球が寒冷化して、地球の大半が氷河で覆われた。これを全球凍結(ぜんきゅう とうけつ、Snowball Earth スノーボール・アース)という。全球凍結によって、多くの生物が絶滅した。一部の生物は絶滅をまぬがれて、生き残った。

そして、約5億4000年前に先カンブリア時代が終わる。

古生代

[編集]

軟体動物や節足動物、環形動物など、多くの種類の動物が誕生した。このような、カンブリア時代での生物の多様化を「カンブリア大爆発」という。 カナダのロッキー山脈のバージェスで化石が発見されたことから、この時代の生物群をバージェス動物群という。

三葉虫、アノマロカリスなどが、バージェス動物群である。

殻の成分としてカルシウムを持つ生物が多くいることから、海水中にカルシウムが豊富だったと考えらている。また、硬い殻は、捕食者に対抗するためのものだと考えられており、つまり、捕食者-被食者の関係が、この時代の生物群で既に存在していたと考えられている。

カンブリア紀の末までに多くが絶滅した。

カンブリア紀末~オルドビス紀(古生代)の魚には、顎(あご)が無く、ヤツメウナギの仲間である無顎類(むがくるい)だった。

古生代シルル紀~デボン紀に、顎のある魚が出現し、シーラカンスなどが出現した。

中生代

[編集]中生代の動物では、ハ虫類の大型化した恐竜類が出現して繁栄した。また、三畳紀(さんじょうき、別名:トリアス紀)には哺乳類(ほにゅうるい)が出現した。

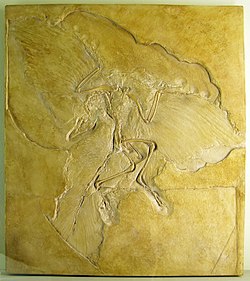

ジュラ紀には、恐竜から進化した鳥類が出現した。始祖鳥(しそちょう)が、中生代ジュラ紀には出現していた。ジュラ紀の地層から始祖鳥の化石が見つかっている。中生代の海中ではアンモナイトが繁栄した。

中生代の最後の白亜紀(はくあき)には、現在でいうカンガルーにあたる、有袋類(ゆうたいるい)が出現していた。白亜紀には、草本の被子植物が出現した。

中生代の末期、大量絶滅が起きた。中生代末期である約6600万年前に、大型の隕石が地球に衝突したことが分かっているので、この隕石衝突による気候変動が原因だろうという説が有力である。 新生代末期の白亜紀の地層と、新生代の初めの地層から、高濃度のイリジウムが多く見つかっているが、このイリジウムは小惑星に多いことが知られている。また、メキシコのユカタン半島に巨大なクレーターがあり(クレーター直径は100km以上)、この時代の隕石衝突によるものだろうと考えられている。ここに衝突した隕石の直径は10kmだろうと計算されている。

大きな隕石の衝突により、粉塵などが舞い上がり、太陽光がさえぎられて、植物の光合成が低下し、 そのため、植物の衰退および、食物連鎖で繋がっている動物が死亡し、動植物が大量絶滅した、などという説が考えられている。

中生代の末期ごろ、恐竜類は絶滅し、アンモナイトも絶滅した。なお、恐竜の色素は化石としては残りづらく、そのため恐竜の表皮などの色は不明である。

新生代

[編集]新生代に入り、哺乳類が繁栄し始め、また哺乳類は多様化していった。 ヒトは哺乳類の一種の霊長類(れいちょうるい、別名:サル類)である。霊長類が出現したのは、新生代に入ってからである。 霊長類でヒトに、遺伝子が、もっとも近いヒト以外の動物は、チンパンジーであり、DNAの塩基配列の違いが1.2%程度である。

霊長類に含まれる動物はゴリラやチンパンジーだけでなく、キツネザルやテナガザルなども霊長類である。

霊長類の祖先は、現在でいうツバイに似た食虫類だと考えられている。 このような食虫類が進化して、現在でいうキツネザルに似た霊長類が出現した。

霊長類は、樹上で生活するように進化していった。霊長類は目が顔面の前のほうに集中しており、そのため立体視ができる。この立体視は樹上での素早い移動のために獲得された特徴だと考えられている。また、手は、親指が他の指と向かい合っており(ぼ指対向性、「ぼしたいこうせい」)、指の爪は鉤爪(かぎづめ)ではなく平爪(ひらづめ)になっているので、枝をつかみやすい。

新生代の第三期に、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、テナガザル、ボノボなどの類人猿(るいじんえん)の祖先が出現した。

人類の出現

[編集]人類はアフリカ大陸で誕生した。人類と類人猿の違いとして、人類は直立二足歩行(ちょくりつにそくほこう)が可能である。

- 猿人(えんじん)、

最初の人類は 猿人(えんじん) である。アフリカで440万年以上前の地層(ちそう)からラミダス猿人(アルディピテクス・ラミダス)の化石が発見されている。猿人は二本足で立って歩ける直立二足歩行(ちょくりつにそくほこう)が可能だった。

二足歩行ができるようになった結果、手で使う道具が発達していき、それにともなって知能も発達していったと考えられている。

また、東アフリカの300万年ほど前の地層からアウストラロピテクス類 の足跡化石が見つかっており、直立二足歩行をしていたことが分かっている。アウストラロピテクスの脳容積は500mLであり、現生人類の半分以下である。なお、現生人類の脳容積は約1500mLである。

ラミダス猿人やアウストラロピテクス類をまとめて、猿人といい、初期の人類と見なしている。また、これら猿人の化石がアフリカからのみ見つかっていることから、人類はアフリカで誕生したと考えられている。

なお、猿人は石を打ち砕いてつくった打製石器(だせいせっき)を使っていた。打製石器は旧石器(きゅうせっき)とも呼ばれる。このような打製石器までしか使っていない時代を旧石器時代(きゅうせっき じだい)という。

その後の100万年〜200万年後の時代の間に、人類はアフリカから出て、各地に散らばっていった。

- 原人(げんじん)、ホモ・エレクトス

今から200万年ほど前に 原人(げんじん、hominid) があらわれた。 中国大陸の中国の北京(ペキン)の近くの周口店(しゅうこうてん)からは、 北京原人(ペキンげんじん、シナントロプス=ペキネンシス) のあとが発見されている。 原人の脳容積は約1000mLであり、猿人と現生人類の中間である。 北京原人は火を使用していたことが分かっている。

インドネシアのジャワ島からはジャワ原人のあとが発見されている。

ドイツからはハイデルベルグ人が発見されている。

原人は、言葉を話せた。

石器は、打製石器を使っている。旧石器時代にふくまれる。

- 旧人(きゅうじん)

旧人のうちの一種の ネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルターレンシス) の化石が、ドイツのネアンデルタールから発見されている。ネアンデルタール人は、約3万年前に絶滅した。ネアンデルタール人の脳容積は、現生人類とほぼ同じである。(ネアンデルタール人の脳容積は約1500mL)

- 新人(しんじん)

私達、現在の人間の直接の祖先である 新人(しんじん) が、4万年前には、あらわれていた。 新人を、現生人類(げんせいじんるい)とも言い、また、 ホモ=サピエンス(Homo sapiens) とも言う。ホモ・サピエンスの最古の化石がアフリカのエチオピアで見つかっていることから、現生人類はアフリカで誕生したと考えられている。また、ミトコンドリアのDNAの解析も、アフリカで現生人類が誕生したことと一致している。

人類は約10万年前にアフリカ大陸を出て、世界中に散らばった。