Wikijunior:太陽系/土星

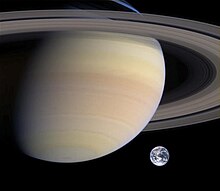

土星(どせい)は太陽系(たいようけい)で6番目(ばんめ)の惑星(わくせい)で、2番目(ばんめ)に大(おお)きい惑星(わくせい)です。美(うつく)しい輪(わ)(環(わ))で知(し)られており、この特徴的(とくちょうてき)な環(わ)は地球(ちきゅう)からでも望遠鏡(ぼうえんきょう)で見(み)ることができます。土星(どせい)も木星(もくせい)と同(おな)じように、主(おも)にガスでできているため巨大(きょだい)ガス惑星(わくせい)の一(ひと)つとして分類(ぶんるい)されています。

大(おお)きさはどのくらい?

[編集]

土星(どせい)の直径(ちょっけい)は約(やく)120,536kmで、地球(ちきゅう)の約(やく)9.5倍(ばい)です。でも、土星(どせい)は少(すこ)しつぶれた形(かたち)をしています。これは、土星(どせい)がとても速(はや)く回転(かいてん)しているからです。

土星(どせい)の重(おも)さは地球(ちきゅう)の約(やく)95倍(ばい)ですが、ガスでできているので、大(おお)きさの割(わり)には軽(かる)いのが特徴(とくちょう)です。

環(わ)について

[編集]

土星(どせい)の一番(いちばん)目立(めだ)つところは、きれいな環(わ)です。この環(わ)は主(おも)に氷(こおり)のつぶ、小(ちい)さな石(いし)、宇宙(うちゅう)のちりでできています。環(わ)はとても薄(うす)いですが、直径(ちょっけい)はとても大(おお)きく、約(やく)280,000kmもあります。環(わ)は7つの主(おも)な部分(ぶぶん)に分(わ)かれており、A環(わ)、B環(わ)、C環(わ)などと名前(なまえ)が付(つ)けられています。

大気(たいき)は何(なに)でできているの?

[編集]土星(どせい)の大気(たいき)は主(おも)に水素(すいそ)(約(やく)96%)とヘリウム(約(やく)3%)でできています。また、メタンやアンモニアなども少(すこ)し含(ふく)まれています。土星(どせい)には大(おお)きな雷(かみなり)を伴(ともな)う嵐(あらし)が発生(はっせい)することがあります。

探査機カッシーニ

[編集]

土星を詳(くわ)しく調(しら)べた探査機(たんさき)の一つに、カッシーニがあります。カッシーニは2004年に土星に到着(とうちゃく)し、たくさんの写真(しゃしん)を撮影(さつえい)したり、衛星の表面を調べたりしました。カッシーニのデータのおかげで、私(わたし)たちは土星やその衛星についてたくさんのことを知(し)ることができました。

土星の衛星

[編集]土星にはたくさんの衛星(えいせい)があり、今のところ100個以上が見つかっています。これらの衛星の中には、大きいものから小さいものまでさまざまな種類があります。土星の衛星は、土星の周りをぐるぐると回っています。

タイタン

[編集]

タイタンは、土星でいちばん大きな衛星です。タイタンは、月よりも大きく、厚い大気(たいき)があります。実は、メタンの湖があることでも知られています。地球とは少し違うけど、タイタンの表面には川や湖があり、探査機も送られました。

エンケラドゥス

[編集]エンケラドゥスは、土星の中でも特に不思議な衛星です。氷でできていて、表面がとても白いです。エンケラドゥスは、地面の下に海があると言われていて、氷の中から水が噴き出しています。この水の噴き出しは、土星の輪の一部になっています。

ミマス

[編集]ミマスは、小さいけれど面白い衛星です。ミマスの表面には、大きなクレーター(ぶつかってできた穴)があり、まるで映画に出てくる宇宙船のようだと言われています。この大きなクレーターは、ハーシェルと呼ばれています。

イアペトゥス

[編集]

イアペトゥスはほとんど氷でできています。ロンスヴォー大陸という明るい箇所にはクレーターがあります。カッシーニ地域と呼ばれる暗い箇所はとても広くイアペトゥスの半分を占めています。宇宙探測機カッシーニにより巨大なクレーターや裂け目も確認されています。裂け目は赤道上に1300kmにわたって広がり、エベレスト山の2.26倍の20kmの高さがあります。カッシーニが再度探査した際にロンスヴォー大陸に巨大なクレーターが確認されました。

その他の衛星

[編集]

土星には他にもたくさんの衛星があります。例えば、レア、ディオネ、テティスなどです。これらの衛星はみんな、土星の周りを回りながら、土星の輪や他の衛星と共に宇宙を漂っています。

土星の衛星たちは、まだまだ不思議なことがいっぱいです。科学者たちは、もっと詳しく調べるために、新しい探査機を送って、土星やその衛星について調べ続けています。

羊飼い衛星

[編集]「羊飼い衛星」(ひつじかいえいせい)とは、惑星(わくせい)の輪(わ)の近(ちか)くを回(まわ)る小(ちい)さな衛星(えいせい)のことです。羊飼い衛星は、輪を形(かたち)作(づく)るために大事(だいじ)な役割(やくわり)をしています。

羊飼い衛星は、土星(どせい)や天王星(てんのうせい)、海王星(かいおうせい)のようなガス惑星(わくせい)の輪の中にあって、その輪が広がりすぎないように「羊飼い」のように守(まも)っています。

土星(どせい)の1日(にち)と1年(ねん)は?

[編集]土星(どせい)の1日(にち)(自転周期(じてんしゅうき))は約(やく)10.7時間(じかん)です。つまり、地球(ちきゅう)の半分(はんぶん)くらいの時間(じかん)で1日(にち)が終(お)わります。

土星(どせい)の1年(ねん)(公転周期(こうてんしゅうき))は地球時間(ちきゅうじかん)で約(やく)29.5年(ねん)です。土星(どせい)が太陽(たいよう)の周(まわ)りを1周(しゅう)するのに、約(やく)30年(ねん)もかかるのです。

どのくらいの重力(じゅうりょく)がかかっているの?

[編集]土星(どせい)の重力(じゅうりょく)は地球(ちきゅう)とほぼ同(おな)じくらいです。でも、土星(どせい)は固(かた)い地面(じめん)がないので、この重力(じゅうりょく)は目安(めやす)として考(かんが)えてください。

土星(どせい)の英名(えいめい)の由来(ゆらい)

[編集]土星(どせい)の英名(えいめい)は「Saturn(サターン)」です。この名前は、古代(こだい)ローマ神話(しんわ)の農業(のうぎょう)の神(かみ)サートゥルヌス(Saturnus)に由来(ゆらい)しています。サートゥルヌスは、ローマ神話で時間(じかん)と豊作(ほうさく)を司(つかさど)る神様(かみさま)として知られていました。

また、土星は夜空(よぞら)で見(み)ることができる明(あか)るい惑星(わくせい)で、古代から人々(ひとびと)に知られていました。そのため、神話に登場(とうじょう)する重要(じゅうよう)な神様の名前が付(つ)けられたと考(かんが)えられています。

土星の不思議

[編集]土星にはまだまだたくさんの不思議(ふしぎ)があります。例(たと)えば、土星の中身(なかみ)がどうなっているのか、なぜこんなに美(うつく)しい輪を持(も)っているのかなど、科学者(かがくしゃ)たちは今(いま)も研究(けんきゅう)を続(つづ)けています。土星はとても遠(とお)いけれど、これからも新(あたら)しい発見(はっけん)が期待(きたい)されています!