高等学校理科/物理IB/波

波

[編集]後に高等学校理科 物理Iではw:力学の法則を扱う。力学とはある物体に何らかの力をかけたときに、その物体がどのように動作するかを記述する方法である。力学の法則は物体の動作を具体的に記述する方法として有用であるが、実際にはその法則だけを用いて身の回りの現象を説明することは困難である。例えば、水面に物を投げ込んだときにw:波(なみ)が水面を伝搬していく様子は、基本的には力学の法則に従って記述されるものである。これは、このときに実際に動作しているものが水の分子であり、これは力学で扱われる物体(w:質点)として扱うことができるからである。しかし、後に扱うことだが、力学で扱う法則は個々の水分子の相互作用に対して適用できるものであり、それらが非常にたくさん集まった場合に粒子全体の運動を見るために、適用できるものではない。実際に気体のように比較的密度の小さい物質であっても、それらは1リットルあたりにw:アボガドロ数程度の粒子を含むのである。このように多くの粒子を扱うことは、例え個々の粒子の運動の様子が知られていたとしても実際には困難である。

- 注意

正確には常温常圧で、22.4リットルにつき1w:モルの気体分子が含まれる。高等学校化学を参照。

幸いにも、極めて多くの質点を含む運動の様子が、少数のパラメータを用いて記述できる場合がある。ここで扱う波の運動はそのような例の一つであり、多くの粒子の運動を近似的に記述する方法として有効である。もちろん実際には非常に多くの自由度を含む運動が少数のパラメータで表されるのは特別な場合に限られ、実際に波として運動を記述することが可能であるかを議論することは大切である。

いろいろな波

[編集]ここでは実際に日常生活において見られる波の例をあげる。まず、波を"性質の似た物体が数多く集まっているときに、お互いの間の力学的な相互作用を通じて、互いの位置を大きく動かすこと無く、本来個々の物体がある位置からのw:変移を伝搬させていく現象"と定める。例えば、一般的なw:固体は何らかの分子がお互いに結合することで固体としての形を保っているが、これは波を伝搬させるための状況を満たしている。つまり、固体を作る分子は互いに似た性質を持っていると期待され、それらの分子が固体を成している相互作用自体を、波の伝搬に使われる相互作用として用いることができるからである。実際に例えば金属はある一点で起こった振動を広く伝える性質があり、その伝搬はまさに波の現象そのものである。

- 実験

金属の棒を持って来て片方を軽く叩いてみる。このとき、反対側に振動が伝わってくることを確かめる。

実際には、この振動には2種類が存在する。まず一方は、振動が伝搬する方向と各点の変移が垂直である場合である。もう一方は、振動が伝搬する方向と各点の粒子の変移の方向が一致している場合である。

これらの波は、変移の波の伝搬方向に対する向きから区別され、伝搬方向と振動方向とが垂直の波を横波(よこなみ、transverse wave)と呼び、もういっぽうの伝搬方向と振動方向とが同じ波を縦波(たてなみ、longitudinal wave)と呼ぶ。一般には固体中を伝搬する縦波と横波の速度は、互いに異なっている。

固体を伝搬する波の例として地震]より生じる振動伝搬があげられる。地震の波は地震波(じしんは)と呼ばれ、その伝搬は固体としての地面そのものだけではなく、地面の上にある建造物などにも激しいゆれを与える。地震波にも縦波と横波があり、それらはそれぞれP波とS波と呼ばれる。一般に、P波はS波よりも速度が大きいが、地面の上に大して大きな振動を与えるのはS波の方であるので、P波と思われる波を感じたら後に来る振動に備えて対処するのがよい。

実際には固体中の振動伝搬以外にも、波が関わる現象はいくつかある。例えば水の中で振動を起こしても、その振動はある程度水中を伝わっていく。これは、水や一般的な液体を構成する分子も、固体の場合程ではないにせよ、お互いに相互作用を持っているからである。実際には気体のように固体や液体と比べて密度が非常に低い物体でも、それを構成する各分子はお互いに相互作用を持っており、その振動は気体分子間の相互作用を通じて伝搬していく。この振動は音]]となって我々の耳に届く。実際には我々が耳にする音は、気体の振動を通して伝搬して来た波として解釈できる。気体中を伝搬する音は縦波であることが知られている。これは相互作用の性質上、音は気体中の各点に生じる密度の揺らぎの伝搬として解釈されるからである。また、このような密度のゆらぎが縦波として伝わっていく波を疎密波(そみつは、compression wave)という。

音が気体の振動として我々の耳に届いているなら、固体を介して振動が伝搬して来たときには、その振動は気体の振動を介して伝搬してきた振動よりも明瞭であると考えられる。糸電話はその例であり、話者の声は糸を通して伝搬するため、遠距離でも割合よく音を聞き取ることができる。また、音を媒介する気体が少ない宇宙空間では通常の方法で会話を行うことはできず、ヘルメットとヘルメットの振動を介して会話を行う必要がある。(実際の例 )

我々がよく見る波として、水面に生じる波があるが、この波はこれまでにあげた水中の振動伝搬とは異なる例である。実際には水面に生じる波は重力波と呼ばれ、(w:重力波(流体力学)を参照)その速度は波が伝搬する水の深さに関連する。実際には水が浅くなるほど波の速度は下がり、波高は増すことが知られている。w:津波は典型的な重力波であり、その高さは海岸近くでは遠方にあるときと比べて、非常に大きくなり得る。(実際の例 )そのため、海の近くにいるときに地震にあったときには、すぐに高いところに避難することが重要である。

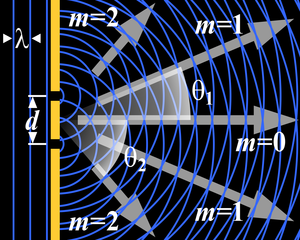

身近な波の例として、最後にあげるのが光である。すでに中学校理科で光と音については似た性質があることが説明された。音と同様、光もまた波としての性質を持つ。これは、例えば後で述べる回折や、干渉などの現象が、光に対しても観察されることから明らかである。

- 光の干渉の図

一方、光はここまでにあげた波と異なった性質を持つことが知られている。実は、いままでの波と違って、光はこれを媒介する物質を持たない。例えば、音は気体を媒介として伝搬されるので、真空の宇宙を通過することはできない。一方、光は真空の宇宙ですら自由に通過することができる。これは、例えば太陽からの光が地球に届いて来ることから、確かである。光の性質についてより詳しくは、下の発展の項を参照。

- 発展 光の性質:波と粒子の二重性

既に述べたが、光は波の性質を持ちながら、それを媒介する物質を持たないという性質を持つ。これは一見矛盾して見える。実際にはこのことは光だけでなく、粒子の一般的な性質を知る上で、重要な事柄である。この矛盾の現代的な解釈は、光は波であると同時に一つの粒子としての性質を持っている(粒子としての性質を強調するとき、特にw:光子と呼ばれることがある)という事である。つまり、波であるから光が波の性質を持つのは当然であり、同時に粒子でもあるので媒介する物質を持たないことも当然であるというのが矛盾に対する答えである。この性質は波と粒子のw:二重性と呼ばれ、光子だけでなくあらゆる粒子に関して成立する事柄である。ここではこの性質について詳しく述べることはできない。詳細は、高等学校理科 物理II、量子力学などを参照。

波の性質

[編集]ここでは、波の性質とその記述法について一般的に扱う。これらは波を伝える物質がどんなものであっても、それが波である限り成立する性質である。

例えば海の波のように、ある物体を媒介にして遠くにエネルギーに伝えて行く現象を波(なみ、wave)という。波を伝える物質を媒質(ばいしつ、medium)という。海の波の例では、媒質は海水である。また、振動が伝わる元となった点を波源(はげん)という。媒質や媒質の上にある物体は波と共に進行することは無い。波の上にある物体を観察してみる(例えば水面にボールを浮かべて波を起こし、ボールを観察してみる)と、周期的な上下運動をしているはずである。

正弦波

[編集]

一般に波は様々な形を取る。これは、波がある時刻にある地点で起こった振動を伝搬する現象であり、その地点で起こる現象の複雑さ次第で、波は様々な形となり得るからである。しかし、波の性質を議論する上では、波の形をある程度限った方が都合がいい。ここでは、波の形として正弦波(せいげんは、sinusoidal wave)を考える。

正弦波に関わらず、周期的な波を与えるには媒介物質の1点に周期的な振動を与える必要がある。このときこの振動は物質間の相互作用を通じて、周りの物体に伝搬される。このとき波の形は周期的運動の種類で決まる。正弦波を発生させたいときには、周期的運動として正弦関数で与えられる振動を与えればよい。正弦関数は周期的な運動であるので、これは周期的な振動の一種である。ここでは簡単のため、媒介物質は1次元方向に広がっているものと仮定する。

- 周期的な振動の図

このとき正弦波について成り立つ事柄について述べる。実際にはここで扱う事柄は周期的な波には常に当てはまるが、ここでは正弦波しか扱わない。周期的な波を考えるときには、波が媒介されて来るいずれかの点で振動の様子を観察すると、その点での振動はある時間が経過するごとに、同じ値に至ることがわかるはずである。ここで、同じ値が現れるまでの時間を周期(しゅうき、period)と呼ぶ。周期は時間経過であるので、単位は [sec] である。また、周期は、しばしば記号にTを用いて書かれる。

"T秒ごとに正弦波中の1点が現れる"が周期の定義であった。ここで、"1秒間にf回正弦波中の1点が現れる"によって振動数(しんどうすう、frequency)を定義する。振動数は、しばしば記号に f を用いて書かれる。上の例では、T秒間に点が1度現れるのだから、1秒間には 1/T回の点が現れる。このことから、一般に正弦波については、

が成り立つ。振動数の単位はHz(ヘルツ)が用いられるが、この単位は1/secと等しい。

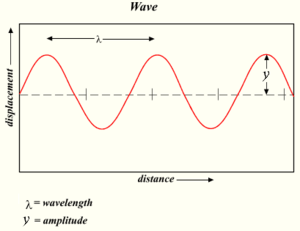

ここで、物質中を振動が伝わる速度をvと置く。物質の性質によって異なる定数であり、振動の性質にはよらない。例えば、音が空気中を伝わる速度は音の高低に関わらず一定である。波が伝わる速度と波の周期が与えられたとき、波が1周期のうちに進む距離を計算することができる。これは、例えば正弦波では波のある1点(例えば最も振動が正の向きに大きいとき)間の距離に対応する。この距離を波の波長(はちょう、wavelength)と呼ぶ。

- 波長の図

波長は通常で表される。波長は振動が1周期内に進む距離なので、波の速度vと周期Tを用いて計算できる。一般に

が成り立つ。

最後に、(減衰が無ければ)波が与える振動の大きさは波源で起きた振動の大きさと等しい。ここで、振動の大きさを波の振幅(しんぷく、amplitude)と呼ぶ。振幅は、しばしば記号がAで書かれる。

ここまでである1点で生じた周期的な振動が持つ性質を見て来た。ここまでを用いて、振動が始まってからt秒後の波源からの距離xでの振動について記述することができる。位置x=0のとき、その振動は

である。これは振動が周期Tの正弦振動であるので当然である。更に、この振動が速度vで広がることを考えると、点xでの式は

となる。この式は地点xでは、振動が(x/v)だけ遅れて来ることを表している。この式は正弦波に関する一般的な式だが、の関係を用いると、この式は

となる。また、上の式では時刻t=0で点x=0では振動が0だったと仮定しているが、実際にはその地点でちょうど正弦運動の最も高い部分や最も低い部分にいてもその波は正弦波となる。この分を取り入れるため、上の式に

のように定数(ここでは)を入れることもある。ここでは位相(いそう、phase)と呼ばれる。では、振動は正弦運動の最も高い部分から始まり、や、では最も低い位置から始まる。

- 問題例

- 問題

振幅2[m], 周期2[s], 波長0.5[m]で与えられる正弦波の式を述べよ。ただし位相は0としてよい。

- 解答

を使えばよい。答えは

となる。

干渉

[編集]重ね合わせの原理

[編集]複数の波が重なりあったとき、そこで得られる波の振幅はそれらの波の振幅を足しあわせたものになる。これを重ね合わせの原理(principle of superposition)という。このことは、波の振幅が小さいとき(例えば波の幅と比べて)にしか成り立たない。しかし、このことが成り立つときには、個々の波の性質から波の性質が得られるため、この結果は重要である。

例えば、同じ振動数を持つ正弦波で振幅が,である場合、2つの波の和によって得られる波の振幅はからとなる。このとき、2つの波の位相がだけずれているときにはこの波の振幅はとなる。一方位相がだけずれているときには、波の振幅はとなる。

ホイヘンスの原理

[編集]波の位相が等しい点をつないだ面を、波面(はめん)と呼ぶ。波面についての実験を紹介する。

- 実験

ある1点から伝わる波(例えば水面に何かを落とした場合)を作り、その様子を観察する。

この場合、生じる波は波が生じた1点(波源)を中心として、円になるはずである。これは、波源からの距離が等しい点は、同じ時刻に等しい位相を持つからである。

上の例は波がある1点から始まる場合である。波が複数の点から始まる場合には生じる波は既に述べた重ね合わせの原理から、これらの重ね合わせになるはずである。このことは例えば、波面が直線になる場合(平面波)のように、波源が連続的に存在する場合にも同様である。

しかし、波源が連続的に存在する場合には、得られる波面が簡単な形になることがある。波面の各点が波源と考えると、その波源からの距離が等しい点はw:包絡線(ほうらくせん)を持つことがある。この場合には、この線が新たな波面と考えることができる。包絡線についてはw:包絡線などを参照。また、このことをw:ホイヘンスの原理(Huygens' principle)と呼ぶ。

ホイヘンスの原理を用いると波面の進行についていくつかの事柄を述べることができる。これらは個別に実験的に確認できる。

平面波の直進

[編集]平面波(へいめんは、plane wave)の各点を波源とした場合、平面波の波面上の各点から等距離にある包絡線は、波面に平行な直線となる。このことから、平面波は直進することがわかる。

- 作図

反射

[編集]平面波が壁などにぶつかったとき、壁の各点を波源とした包絡線は、壁と平面波の波面の角度を保って、方向を反対にした平面となる。これは、反射(はんしゃ、reflection)の法則を表す結果である。

屈折

[編集]平面波が[屈折率(くっせつりつ、refractive index)の異なる2つの物質の間を通過したとき、その波面は物質の屈折率の比に応じて屈折(refraction)する。このことも反射の場合と同様の理由で示される。ただし、屈折率の違いに応じて、物質中の波の速度が異なることを用いる。

- 作図

また、屈折率に応じてある反射角に対する屈折角は変化するが、その大きさを表す式をw:スネルの法則(Snell's law)と呼ぶ。

ここで、 はそれぞれ入射角、屈折角、入射する側の物質の屈折率、入射される側の物質の屈折率に対応する。

- 全反射

屈折率が大きい媒質から小さい媒質に光が入るときに、入射光が境界面を透過せず、すべて反射する現象が起きる。これを全反射(ぜんはんしゃ、total reflection)という。全反射は、入射角が大きくなると起こる。

全反射が起こる限界の角度を臨界角(りんかいかく、critical angle)という。 臨界角よりも入射角が大きいと全反射が起こる。

臨界角 θc は以下のように表される。

n1 : 入射元の物質の屈折率 n2 : 入射先の物質の屈折率

回折

[編集]

平面波が細いスリットを通過したとき、通過した後の波は円状になる。これは、波源が1点に収縮されたためである。

ドップラー効果

[編集]

波源や観測者が動くと、振動数が変化する現象が見られる。これを、ドップラー効果(Doppler effect)という。

以下、波の速さをV[m/s]、波の振動数をf[Hz]、波源の速さをvs[m/s]、観測者の速さをvo[m/s]、観測される振動数をf' [Hz]として考える。

まず、静止している観測者に波源が近づく場合を考える。 時刻0[s]には波源も波も0[m]の位置にある。 時刻T[s]になると、波はVT[m]、波源はvsT[m]の位置に来る。 ここで、波源から波の到達点までの距離はVT-vsT[m]である。 この距離を時間T[s]で割ると、V-vs[m/s]になるが、観測者はこの速さを波の速さと観測する。 すると、観測される波長λ' [m]は であり、 となる。

音

[編集]音の伝わり方

[編集]音はどの方向にもおおよそ 同じ速さで伝わる。 音の速さは有限であり、 速度は常温付近では気温[℃]にほぼ比例しておりで表される。15℃の時はおよそ、340[m/s]である。

音の干渉と共鳴

[編集]空気中の音については、通常は重ね合わせの原理が成り立つ。このことを用いて波の重ね合わせの様子を調べてみる。

- 実験

2つの同じ振動数の正弦波を用意し、位相の差がの奇数倍の場合との偶数倍の場合を観察してみよ。実際には各音源からの距離の差が、の奇数倍と偶数倍に対応する。

この場合距離の差がの奇数倍の時には、音の大きさは2倍になり、偶数倍の時には音はほとんど聞こえなくなるはずである。これは同じ形の波が符号が同じで足された場合と、符号が反対で足された場合に対応するからである。

同じ事柄に基づいた話題だが、ある周波数の音と、それと少しだけちがう周波数の音を重ねて聞くと、音が大きくなったり小さくなったりするように聞こえる。

これを"うなり"と呼ぶ。この時音の大きさが変化する周波数は2つの波の振動数の差に等しい。

"うなり"は上の例と同様三角関数の計算によって見ることができる。詳しい解説は次の発展を参照。

- 発展 うなりの計算

うなりの計算は三角関数の計算に帰着する。このとき、波の振幅の式が振動数が2つの波の振動数の差となる三角関数となればよい。

まず、2つの波を

とおく。ここで、はそれぞれ2つの波の位相差、片方の波の角振動数、2つの波の角振動数の差、各波の振幅に対応する。

2つを足しあわせて、三角関数の加法定理(高等学校数学II)などを用いると、

となる。ただし、は条件を満たす位相である。

最後の式は、角振動数の振動の式と、時間的に変化する振幅の積になっており、確かに'うなり'の現象を説明する。

光

[編集]光の伝わり方

[編集]光も音と同様、ある一点から光を出すとあらゆる方向に同じ速度ですすむ。 光はある一方から入射した場合、直進する。 実際には音も同じ性質を持っており、音を上手くスリットなどで分離すると直進することが知られている。 光の速度は極めて速いが有限であり、その速さは、 2.99792458 × 108 [m/s] である。

光の回折と干渉

[編集]光はせまいスリットを通すと、広がって行くように伝搬することがある。これを回折(かいせつ、diffraction)と呼ぶ。

また、光はスリットを上手く使うことで、強めあったり弱めあったりすることがある。 (:ヤングの実験?)

光は実際には空間の中を伝搬する波動である。波動には振動数があるが、振動数によって光の色が変わることが分る。

- (プリズムの説明?)

振動数が低いものから光の色は赤から紫へと変わって行く。これ以上に振動数が大きくなると、光は人間の目には見えなくなる。このように振動数が可視領域より高くなった光のことを紫外線(しがいせん、ultraviolet)と呼ぶ。

さらに振動数が高いものをX線(エックスせん、X-ray)、 γ線(ガンマせん、Gamma ray)と呼ぶ。いっぽう、赤い光よりもさらに振動数が少ない光も、また同様に、人間の目では見ることが出来ない。このような可視領域よりも振動数の低い光を赤外線(せきがいせん、infrared)と呼ぶ。

波に関する探求活動

[編集]発展: 光の波長の測定

[編集]- (※ 高校の範囲外)

そもそも、光の波長は、どうやって測定されたのだろうか。

ドイツのレンズの研磨工だったフラウンホーファーが、回折格子を作るために細い針金を用いた加工装置を製作し、その加工機で製作された回折格子を用いて、光の波長の測定をし始めたのが、研究の始まりである。1821年にフラウンホーファーは、1cmあたり格子を130本も並べた回折格子を製作した。[1]

また、1870年にはアメリカのラザフォードがスペキュラムという合金を用いた反射型の回折格子を製作し(このスペキュラム合金は光の反射性が高い)、これによって1mmあたり700本もの格子のある回折格子を製作した。

より高精度な波長測定が、のちの時代の物理学者マイケルソンによって、干渉計(かんしょうけい)というものを用いて(相対性理論の入門書によく出てくる装置である。高校生は、まだ相対性理論を習ってないので、気にしなくてよい。)、干渉計の反射鏡を精密ネジで細かく動かすことにより、高精度な波長測定器をつくり、この測定器によってカドミウムの赤色スペクトル線を測定し、結果の波長は643.84696nmだった。マイケルソンの測定方法は、赤色スペクトル光の波長を、当時のメートル原器と比較することで測定した。[2]

なお、現代でも、研究用として干渉計を用いた波長測定器が用いられている。メートル原器は、マイケルソンの実験の当時は長さのおおもとの標準だったが、1983年以降はメートル原器は長さの標準には用いられていない。現在のメートル定義は以下の通り。