出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

この章の概要

|

★時代区分:江戸時代中期

★取り扱う年代:1638年(島原の乱終結)から1853年(ペリー来航)前まで

- 江戸時代の文化

- 江戸幕府の様々な政策によって世の中は安定し、人々は安心して経済活動を行えるようになって、様々な文化が武士だけでなく町人にも栄えるようになりました。

- 「元禄」は、江戸幕府ができてだいたい100年くらいの元号ですが、このころ、最初の町人文化の開花が見られました。元禄の頃の文化を「元禄文化」と言います。仮名草子・浮世草子といった出版物が市中に出回るようになり、人形浄瑠璃や歌舞伎が人々に人気を得て、井原西鶴や近松門左衛門といった劇作家がでました。

- 連歌から発達した俳句(俳諧)が流行し、松尾芭蕉は、それを芸術のレベルまで高めたと言われています。

- 絵画も大衆化し、このころ菱川師宣が浮世絵を創始しました。浮世絵は、版画の一種で何枚も同じ絵をすることができるので、庶民でもこれを買い求めることができました。ただし、浮世絵については、元禄から、さらに100年ほど後の「文化」「文政」といった元号の時期に最も盛んになります(化政文化)。喜多川歌麿や東洲斎写楽は歌舞伎役者の肖像画を、歌川広重は『東海道五十三次絵』などの風景画を、葛飾北斎は『冨嶽三十六景』など風景画のほか様々な構図の絵をあらわし、国内のみならず、オランダ貿易で持ち出されたものがフランスなどの絵画にも影響を与えました。

- 江戸時代の学問

- 戦国時代までの学問は主に寺院で、僧侶などにより、仏教や中国の古典が研究されていましたが、江戸時代になると、様々な階層の人々の研究が見られるようになります。

- 幕府が公認していた学問は儒学のうち朱子学と言われるもので、幕府のほか各藩で教えられました。その他、中国の古典が研究されました。

- 一方で、日本の古典についても研究が進み、国学が成立しました。国学の成立に大きく貢献したのが本居宣長です。国学は、のちの「尊王攘夷」の考えに影響します。

- 鎖国をしているので、ヨーロッパの文化には直接触れることはできなかったのですが、オランダ語の書物を出島をとおして、手に入れることができ、これを訳して読むことで、当時急速に進みつつあったヨーロッパの科学に触れることができました。このような学問を蘭学と言います。杉田玄白らはオランダ語の医学書を翻訳して『解体新書』をあらわしました。

- 伊能忠敬は、天文学や測量術を学んだ他、独自に測量方法を工夫し、日本全国を訪れ、正確な日本地図を作りました。

|

- 島原の乱が終わると、日本は安定し大きな戦争などもなく、人々の生活にも変化の少ない時代が約200年続きます。

- この時代も幕府などの政治は色々と動いていて、経済も変化しているのですが、小学生の学習の範囲とはなっておらず、この時代の文化や学問の動きが学習の対象となっています。ただ、それらの文化や学問の時代背景として理解しておいた方が、理解の助けになるので、この節で簡単に述べます。

- この時代の歴代将軍と政治などの概要

- 第4代将軍家綱(将軍在位1651年-1680年)

- 父家光の死去に伴い、11歳で将軍に即位しました。将軍が幼くても、老中などの幕臣がしっかり支えて混乱がないなど幕府の組織がしっかりしていることをしめしました。

- 第5代将軍綱吉(将軍在位1680年-1709年)

- 柳沢吉保を側用人として用いました。

- 動物を大切にすることをさだめた「生類憐れみの令」という法律を出して、特に犬を大事にしたので「犬公方」として有名ですが、これは、武士のあらあらしい行動は平和な世の中にふさわしくないため、武力を日常に出すことはひかえて、学問などをおさめることにつとめるよう、さとしたものとも言われています。このような様子を「『武断政治』から『文治政治』へ」という言い方をします。

- 上方を中心に商業が発展した町人文化「元禄文化」が花開きました。

- 第6代将軍家宣(将軍在位1709年-1712年)

- 学者の新井白石を用いて、綱吉の時代の経済が拡大したことで起こったインフレーションをしずめる政策(正徳の治)を行いました。

- 第7代将軍家継(将軍在位1713年-1716年)

- 家宣が急死し4歳で即位したため、新井白石の政治が続きました。

- 第8代将軍吉宗(将軍在位1716年-1745年 大御所:-1751年)

- 世の中が安定し、経済が発展したため、幕府の支出が増える一方で、収入源である米の価格が下がるという状況になり、幕府の財政は厳しいものとなっていました。吉宗は、倹約と増税・新田開発、米価をあげることにより幕府の財政を回復させ、また、優秀な人材を登用できるようにし、大岡忠相などを用いました。これを享保の改革と言います。

- 第9代将軍家重(将軍在位1745年-1760年)

- 田沼意次を用いて、商業を振興したり、印旛沼の開発などをして、景気を良くすることにつとめました。田沼意次が活躍した時代を「田沼時代」といいます。

- 第10代将軍家治(将軍在位1760年-1786年)

- 田沼意次の政治が続きました。商人を利用して経済を活発にしたのですが、役人の汚職が噂されました。

- 第11代将軍家斉(将軍在位1787年-1837年 大御所:-1841年)

- 飢饉やそれにともなう百姓一揆・打ちこわし[1]が増え、また、幕府の財政が再び悪化したため、田沼意次はやめさせられました。それに代わって松平定信が老中筆頭に任命され、倹約などをすすめることで、幕府の財政の立て直しをはかりました。これを、これを寛政の改革と言います。定信自身は老中をすぐに辞めてしまいますが、定信の考えを引き継いで約30年改革は続きます。

- その後、また、田沼意次の考えを継いだ老中らが、経済を活発にする政策を取りました(「大御所時代」)。そのころには経済活動が、上方中心から江戸へと移ってきて、江戸の町民文化が盛んになりました。これを「化政文化」といいます。

- 第12代将軍家慶(将軍在位1837年-1853年)

- 幕府財政がまた悪化してきたため、大老となった水野忠邦が改革政策である天保の改革を行いました。

|

- 江戸時代になって、大名同士のあらそいがなくなったので、日本全国にわたる商業が安全にできるようになりました。そうして、それまでの時代と比べて商業が特に発達しました。商業の発達によって、大阪や京都、江戸といった都市が発達し、そこの住民に町人文化が発達しました。

- 元禄文化

歌舞伎の劇場

歌舞伎の劇場

近松門左衛門

近松門左衛門

- 「元禄」は、江戸幕府ができてだいたい100年くらいの元号です(1688年 - 1704年)。このころ、大阪を中心に最初の町人文化の開花が見られました。元禄の頃の文化を「元禄文化」と言います。

- 商業が盛んとなり、大阪や京都に住む庶民が豊かになると、さまざまな娯楽が発達します。音楽に合わせた踊りや演劇といったものは、特に人気でした。安土桃山時代や江戸時代の初めのころは、これらの芸能は、大きな寺の境内や河川の河原[2]に小屋をもうけて、披露されていましたが[3]、人気が安定すると街中に芝居小屋(劇場)ができ、そこで一年を通じてもよおされるようになりました。

- 芝居小屋では、歌舞伎や人形浄瑠璃が人気をえました。

- 歌舞伎は、安土桃山時代末期にあらわれた、出雲阿国という女性が始めた着飾った女性が集団で踊り、その中に演劇的な内容を入れた「かぶき踊り[4]」(阿国かぶき)が起源とされ、京や大阪で非常に人気となりました。しかし、女性ばかりが人前で踊ることは、風紀をみだすということで幕府に禁止されました。同時期に、若い少年で同じような芸能が始まりましたが同様の理由で禁止になりました。そこで、成年男子ばかりで女性役も男性の俳優がやる現在の形の歌舞伎が残りました。

- 人形浄瑠璃は、室町時代末期におこった音楽[5]に合わせて物語を語る浄瑠璃に合わせた人形劇が安土桃山時代に起こり、江戸時代初期に形が完成したものです。この人形浄瑠璃の脚本家として近松門左衛門があらわれ、『曽根崎心中』などの作品が演じられました。

- 都市化が進むと、出版物も多く作成されるようになり、仮名草子・浮世草子といった出版物が市中に出回るようになました。小説の制作を職業とするものも出てきて、中でも井原西鶴は『好色一代男』や『好色五人女』などの作品を書いて人気をえました。

- 連歌から発達した俳句(俳諧)が流行し、松尾芭蕉は、それを芸術のレベルまで高めたと言われています。俳句を読みながら、江戸をたって東北地方をめぐり、北陸を経て美濃国大垣(岐阜県大垣市)にいたるまでの旅についての紀行文『おくのほそ道』などが有名です。

- 絵画も大衆化し、このころ菱川師宣が浮世絵を創始しました。浮世絵は、版画の一種で何枚も同じ絵をすることができるので、庶民でもこれを買い求めることができました。

【脱線 - 覚えなくてもいい話】元禄時代の出来事

- 元禄は、最後の大名の間での戦いである大阪の陣(1615年)が終わって73年、江戸時代最大の民衆の反乱である島原の乱(1638年)が終わって約50年、平和な社会が完全に定着した時代でした。

- 江戸時代の社会で支配的な階層にあった武士は、そもそも軍人で、その能力は戦闘の強さで評価されていましたが、元禄ころになると、学問の知識を持って、論理的に物事を解決する能力が大事であると理解されるようになりました。

- 生類憐れみの令

- 元禄の頃の将軍は、徳川綱吉ですが、綱吉は、「生類憐れみの令」という法律を出したことで有名です。生類憐れみの令は、動物を大切にし、殺したり、虐待してはいけないという法律です。特に、綱吉は戌年生まれだったので、犬が大切にされました。この時代になると、江戸も都市化が進んで住民も増え、その住民が飼っていた犬が放置されるなどして、野良犬が増えていたのですが、生類憐れみの令が出て、それら野良犬は殺さずに、「犬小屋」と呼ばれる施設に集め飼うことになりました。はじめは、江戸市中の何ヶ所かに作られていましたが、犬が増え手狭になったので、江戸郊外の中野(現在の東京都中野区、JR中野駅近辺)に大規模な「犬小屋」を作りました。中野犬小屋の総面積は、最大時約30万坪(約100万㎡、1km四方です)にもなり、そこでは、約8万匹の犬が飼われ、その餌代は年間10万両に近かったと記録されています。

- 生類憐れみの令は、動物を殺したり虐待した人が罰せられたり、ひどい場合には死罪になったりして武士や庶民の生活には迷惑な悪法と伝えられていて、綱吉は犬公方(「公方」は将軍の意味)とかげであだ名をつけられてもいました。綱吉の死後、第6代の将軍となった家宣は、この法令を就任後すぐに廃止しました。

- しかし、近年、綱吉の政策は、武士が持つ暴力的な風潮(武断政治)を改めて、学問や法令といった暴力を用いない政治(文治政治)を目指したものと考えられていて、生類憐れみの令も、そのひとつと考えられています。

- 赤穂浪士の吉良邸討ち入り

- このような風潮を受けて、この時期には、武士も刀や槍、弓の扱いといった武術の能力よりも、庶民の生活に関係する文書の取り扱いや、年貢などの計算の能力が重視されるようになり、武士らしい戦場での働きからは、遠く離れていました。こうした中で、武士らしさがあらわれた事件が起こります。「赤穂浪士の吉良邸討ち入り」という事件です。

- 元禄14年(1701年)、播磨国赤穂藩(兵庫県赤穂市)の藩主浅野長矩(役職名から「浅野内匠頭」と通称されます)が、突然、江戸城内で刀を抜いて、高家[6]の吉良義央(通称:吉良上野介)に切り付け、けがを負わせます。内匠頭が、なぜ切り付けたか原因はよくわかってはいません。一説には上野介が内匠頭をいじめていたという話もありますが、江戸城内で刀を抜くことは、将軍に歯向かう行動として厳しく禁止されており、将軍綱吉は、すぐに、内匠頭に切腹と赤穂藩の取り潰しも命じました。一方、上野介には何のとがめもなく、これは武士の社会のルールである『喧嘩両成敗[7]』に反した取り扱いだとかげでいう人もいました[8]。取り潰された赤穂藩につかえていた武士たちの多くは、新たにつかえさせてくれる主君も見つからず、職を失った状態になりました。江戸時代も元禄時代ころになると身分制も固くなって、大名はめったに新たに家臣をとることはなくなりましたし、農民になろうにも農地は簡単に手に入らないものとなっていたため、あらたな仕事につくことは非常に難しいものとなっていました。このように、主君につかえていない武士を、浪人または浪士と言い、赤穂藩の浪人たちを赤穂浪士と言います。そして、約2年ののち、元禄15年12月14日(1703年1月30日)、赤穂藩の家老であった大石良雄(通称:大石内蔵助)が率いる47人の浪士が、数十人の侍が警護する上野介の屋敷を襲い、吉良上野介の首を取って、主君内匠頭の仇討ちを果たしました。

- 幕府は、江戸の市中をさわがせたものとして、この大石内蔵助ら47人の赤穂浪士(四十七士、赤穂義士と通称します)に切腹を命じますが、亡くなった主君の恨みを果たしたとして、多くの人に忠義の武士として多くの人にたたえられました。この出来事をもとにして、7年後の宝永7年(1710年)には、近松門左衛門が人形浄瑠璃の演目『碁盤太平記』を作り、寛延元年(1748年)に人形浄瑠璃・歌舞伎の演目『仮名手本忠臣蔵』が作られます。『仮名手本忠臣蔵』は歌舞伎の演目の中でも最も人気があるもので、現在では、この出来事そのものが『忠臣蔵』の物語として知られています。

|

- 化政文化

- 江戸は幕府が開かれた当時は、全国から武士のみが集まる都市でしたが、元禄から、100年ほど後の「文化」「文政」といった元号の時期(1804年-1830年)には、武士以外の商人や職人なども増えて、町人文化が見られるようになりました。これを、「文化」「文政」から、「化政文化」といいます。

- 江戸でさかんとなった庶民文化としては、従来の歌舞伎などの芸能に加え、芝居小屋より小さな寄席ができて、落語、講談、浄瑠璃、手品・曲芸など一人または少人数による出し物も楽しまれるようになりました。

- 文芸では十返舎一九の『東海道中膝栗毛』など滑稽なものが人気で、また幽霊などの不思議なできごとを描いた『雨月物語』の上田秋成や『南総里見八犬伝』の曲亭馬琴らの小説家が作品を発表しました。

- 俳句は、引き続き人気で与謝蕪村や小林一茶などが有名となりました。また、俳句や短歌の形式で、滑稽な内容を歌う川柳や狂歌が流行しました。

- 浮世絵も幅広い題材を取り上げるようになり、喜多川歌麿や東洲斎写楽は歌舞伎役者の肖像画を、歌川広重は『東海道五十三次絵』などの風景画を、葛飾北斎は『冨嶽三十六景』など風景画のほか様々な構図の絵をあらわしました。

-

『見返り美人図』菱川師宣

-

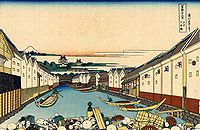

葛飾北斎『富嶽三十六景』 1. 江戸日本橋

-

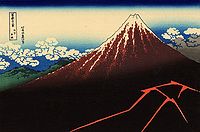

『富嶽三十六景』 32. 山下白雨

-

『富嶽三十六景』 33. 凱風快晴

-

歌川広重『東海道五十三次』

|

- 浮世絵は、国内のみならず、オランダ貿易で持ち出されたもの[9]がフランスなどの絵画にも影響を与えました。

【脱線 - 覚えなくてもいい話】江戸時代の商業

- 商業の発達によって、商家は過去に見ることのないほど大きくなりました。ここでは、江戸時代に特徴的な商業について紹介します。

- 米問屋・米仲買・札差

- 幕藩体制の基本は稲作でした。幕府や各藩は、米で年貢を受けており、農民は年貢分に合わせて、換金しやすい基礎的な商品作物として稲作を行っていました。また、幕府でも各藩でも、家臣への給与は米で支払われていました。

大阪の取引価格を伝えた「旗振り通信」 大阪の取引価格を伝えた「旗振り通信」- 幕府や各藩は、年貢を集めると自分の領地で必要な分をのぞいて、江戸や大阪にある蔵屋敷と呼ばれる一種の倉庫に運びます。それを米問屋と呼ばれる商人に売って、現金を得ていました。米問屋は、米を買い付けるだけではなくて、年貢米を担保[10]に大名などにお金の貸し付けもしていました。また、各藩の領地や農村から直接買い付けて、米問屋へ売ったり、米問屋から買って米の小売店に売る米仲買という商人もあらわれました。

- 家臣への給与としての米も米商人に売ることで武士は現金をえました。江戸では旗本や御家人の米を買い取る米商人を札差といい、米問屋が大名に対してやったのと同じように、旗本や御家人に貸し付けを行いました。

- 米の売買はこのように日本中で大規模に取引されましたが、特に大阪には、堂島米会所という取引所ができて、ここでの取引価格が米の値段を決めていました。堂島米会所では、毎日取引がなされ、この結果は、「旗振り通信」という旗や夜間松明を振って、リレーで伝える方法で、全国に伝えられました。大阪から江戸まで、2時間から8時間で伝わったそうです。

- 両替商

- 江戸時代の日常生活で使われた貨幣は、1636年に発行が開始された寛永通宝でした。寛永通宝は1枚が最低限の貨幣の単位である1文で流通しました[11]。寛永通宝が安定して発行されるようになったので、永楽通宝などを使用する必要はなくなりました[12]。

- しかし、大きな取引になると、寛永通宝では枚数が多くなって不便なので、商人の間の取引や職人の給金の支払いには、銀が使われました[13]。江戸時代の初めは、銀の重さで取引をしていて、幕府が重さを保証した大型の丁銀や小型の豆板銀が流通していましたが、江戸幕府の後期に、一朱銀・二朱銀・一分銀のような貨幣が発行されました。銀貨を鋳造していた所を、「銀座」といい、現在の東京都中央区銀座にありました。

- 大名の取引や大商人の間の取引といった、さらに大きな取引には、金貨がつかわれました。金は小判と呼ばれる貨幣が発行され、小判1枚は1両という単位で流通しました。さらに、これを補助する通貨として4枚で1両とする一分金や、4枚で1分とする一朱金が発行されました。小判など金貨を鋳造していた所を、「金座」といいます。金座は、現在の東京都中央区にあり、現在、そこには、日本の紙幣を発行する日本銀行の本店があります。

- このように、江戸時代は銭(寛永通宝)、銀、金といった3種類の貨幣が流通していました。幕府は、金1両に対しては銀60匁(約225グラム)[14]、銭4貫文(4,000文)で交換することと決めました。

- しかし、各々の流通していた量が一定ではなかったため、お互いの交換する割合は時々で変わりました。この交換(両替)を行なったのが、両替商です。

- この時代には、紙幣(紙のお金)は発行されていませんでしたが、各藩は、借金をしてその証明書を小口にしたものを発行し、それは、お金と同じように取り扱われました。これを、藩札と言います。藩札も、両替商で、銭(寛永通宝)などに交換されました。

- 呉服商

- 元禄の少し前、江戸の日本橋のたもとに呉服屋越後屋を開いた三井高利は、それまで、呉服の反物は、むかしから取引のある客(得意客)に見本を見せ、値段を交渉し、1反(呉服一着分)を単位に届け、支払いは後日の掛払い[15]という習慣に対して、現金掛値無し(現金払いでの定価販売)、必要分だけ反物の切り売り、店に来た客には誰でも売るという売り方[16]にかえて、売りはじめました。手間などが減った分安く売ることがてきたので、大変はやり、越後屋は大きな店となりました。これが、後に三越(三井・越後屋)となり、現在の三井グループのルーツとなります。

- 廻船問屋

千石船 千石船- 当時、大量の物資を運ぶために江戸と上方、さらには瀬戸内海を経由し、日本海を北上し出羽(現在の山形県)までをつなぐ、定期的な船の行き来がありました。このような船をつかって、荷物を運んだ商人を廻船問屋と言います。

- 船は、千石船と呼ばれる大型の船が用いられました。千石船は、大型の帆が一つだけで、操作が難しく、また、甲板がなかったので、しばしば、難破しました。

|

【脱線 - 覚えなくてもいい話】1両や1文で何が買えた?

- 江戸時代のお金の単位が、『両』や『文』であったことは、よく知られていますが、現在の価値で表すといくらぐらいになるのでしょうか。これは非常に難しい問題です。一口に「両」や「文」と言っても、江戸時代260年の間には価値が大きく変わっています。また、物の価値は江戸時代と現在では全く違っています。例えば、卵は現在大量生産がなされているので、1個10円から20円程度ですが、江戸時代はそば屋のかけそばより高かったということで1個400円程度の感覚でした。それでも、目安として知ることは無駄ではないので、こころみに計算してみましょう。ここでは、1両を4000文としておきます。

- 江戸時代をとおして、米1石が1両に概ね相当すると考えられていました。米1石は約150kgの米ですから、現在では6万円程度となります[17]。1両6万円として、1文は15円相当です。

- 落語などでは、店で出されるかけそばは16文とされます。現在、これを500円程度と考えると、1文は30円程度で、1両は12万円程度になります。

- 江戸時代の単純な土木工事の手間賃として、1日に1朱銀が支払われていました。1朱は1/16両ですので、250文です。単純労働の時給を1000円としましょう、当時の労働時間は夜明けから日暮までなので12時間です。そうすると、1日に12000円程度の手間賃に相当するでしょう。同等と換算すると、1文48円となります。1両は192,000円になります。

- なお、1両として用いられた慶長小判には約18g程度の金が含まれています。現在、金の価格は大きく変動していますが、1g4000円から8000円程度で取引されています。金の価値から考えると7万円から14万円程度のものであったことになります。

- 以上から、1文が15円から50円程度、1両は6万円から20万円程度が現在の価値に相当すると考えられます。

|

- 戦国時代までの学問は主に寺院で、僧侶などにより、仏教や中国の古典が研究されていましたが、江戸時代になると、様々な階層の人々の研究が見られるようになります。

- 儒学

- 幕府が公認していた学問は儒学のうち朱子学と言われるものでした。家康は、朱子学の学者である林羅山を重く用い、幕臣に朱子学を学ばせました。第5代将軍綱吉は、世の中が平和になったので、それまで武士は、何かと武力で解決しようとしていた(武断政治)のを、何が正しいかを議論することや法令によって解決できるよう(文治政治)、武士に儒学を学ぶよう命じました。林羅山の子孫は、代々幕府で学問の責任者となります。羅山のころは、私的な塾で教えられていたのですが、その塾をもとに、後に幕府は昌平坂学問所をつくります。

- 朱子学は、各藩でも藩校がつくられ、そこで教えられました。

【脱線 - 覚えなくてもいい話】儒学・儒教

- 儒学は、中国で紀元前6世紀から5世紀に孔子という人が始めた教えです。宗教としての性格もあるので儒教とも言います。

- 儒学は、紀元前2世紀からずっと、中国の王朝で正統とされた学問です。内容を伝えることは、簡単ではありませんが、この教えの特徴をよく伝える『礼記[18]』の言葉「修身、斉家、治国、平天下」をあげておきましょう。意味は、「自分の行動を正しくし、家族がばらばらではなく、国がおさまるようであれば、世界には争いがなくなる」という意味です。このように、儒学の目標は天下が平和におさまることですが、そのためには、各個人が正しい行いをしていかなければならないというものです。

- 儒学は、日本にも中国との交流とともに伝わりました。漢字の伝来の時に、王仁は儒教で最も重要な書物である『論語』を『千字文』という書物とともに伝えたとされています。奈良時代から平安時代にかけての律令制の時代にも、儒教の学校がありました。また、鎌倉時代から室町時代にかけては、主に禅宗の寺院で、中国からの書物を使って研究がされていました。

- 江戸時代になると、仏教から独立し学問として研究されるようになります。

- 儒学の中でも、江戸時代に中心となったのは、13世紀に朱熹が完成した朱子学という学問です。朱子学は、国や社会の秩序を重んずるという特徴があり、明や清の国の学問となっていました。中国からの儒教に関する書物も朱子学のもので、また、朱子学は、家庭では親を大切にすること(孝 - 「親孝行」の「孝」です)と、主君にはさからわずつかえること(忠)が大事であるとといたので、下克上の世の中が終わって、安定した江戸時代の社会に合っていたのです。

- 朱子学は、このように、江戸時代の学問の中心になったのですが、朱子学は形式ばった学問という特徴があって、実践を重要と考えた陽明学なども広く受け入れられました。

|

- 国学

本居宣長

本居宣長- この時代、日本の古典についても研究が進み、朱子学など儒学に対抗する形で、日本古来の伝統を重要視する国学が成立しました。

- 国学の成立に大きく貢献したのが本居宣長です。宣長は、『古事記』を研究し、その注釈書である『古事記伝』をあらわすなど、日本の古典を研究し、江戸時代当時の言葉で理解しやすいよう多くの注釈書などを著作しました。

- 国学は、のちの「尊王攘夷」の考えなどに影響します。

- 蘭学

- 鎖国のため、ヨーロッパの文化には直接触れることはできなかったのですが、第8代将軍吉宗は、キリスト教関連以外の書物に限って、オランダ語の書物の輸入を認めました。それ以降、これを訳して読むことで、当時急速に進みつつあったヨーロッパの科学に触れることができました。このような学問を蘭学と言います。

- 医者の 杉田玄白・前野良沢らはオランダ語の医学書『ターヘル・アナトミア』を見て、実際に死体の解剖を行い、それが非常に正確に記述されていることを知って感心し、これを4年かけて翻訳して、1774年『解体新書』をあらわしました。このころは、まだ、オランダ語の辞書はなく、大変苦労した話を『蘭学事始』に記しました。

- 杉田玄白らと同じ時代の、平賀源内は、オランダ語の本から、「エレキテル」と呼ばれる、静電気を発電し蓄電する機械(起電気)を製作しました。

- 蘭学は、現代の日本の科学にも大きな影響を残しています。

- 宇田川玄真は、『解体新書』よりもさらに詳しい医学書を翻訳し、それまで日本語の名前のなかった臓器である「膵臓」や「腺(体液を出す器官)」について、「膵」や「腺」という漢字を新しく作ってなづけました。玄真の養子である宇田川榕菴は、「化学」を紹介し、翻訳で「水素」、「酸素」、「窒素」、「元素」、「酸化」、「細胞」、「圧力」、「温度」、「結晶」、「沸騰」など現在でも使われている言葉を数多く作りました。

- 蘭学は、こうして、当時急速に進んだヨーロッパの科学技術を日本に伝え、幕末には、新しい知識を持った人たちを送り出すのですが、これを研究する人はまだ少数で、世の中を変えるまでの影響はありませんでした。また、18世紀から19世紀にかけての「産業革命」にオランダは少し遅れてとりくんだため、蒸気機関などその成果はほとんど入りませんでした。

- 教育

寺子屋のようす。

寺子屋のようす。- 武士の子弟は、幕臣ならば昌平坂学問所、大名家では藩校で、主に朱子学が教えられました。

- 一方、農民や町民などの庶民は、寺子屋で文字の読み書きやそろばんなどを学びました。

- 蘭学などは、蘭学者が塾を開き、そこで教えました。特に、医学については、身分に関係なく塾で学んで医者になることができました。

- 学問の実践

- 関孝和は、方程式や図形の面積を求めるのに、当時としてはヨーロッパで進展しつつあった近代数学に匹敵する日本独自の数学和算を完成させました。

- 青木昆陽は、1732年に起きて日本全土に被害をもたらした享保の大飢饉で、薩摩国など島津氏領では被害が少なく、これが1700年頃に琉球から伝わったイモ[19]の恩恵によることを知って、これを、1734年江戸に伝え、飢饉に備えました。この後、このイモ栽培によって、各地で食糧不足をまぬがれることができました。薩摩から伝わったイモなので、サツマイモと呼ばれます。

- 伊能忠敬は、天文学や測量術を学んだ他、独自に測量方法を工夫し、日本全国を訪れ、正確な日本地図『大日本沿海輿地全図』を作りました。

- 華岡青洲は、独自に麻酔薬の研究をし、1804年世界で初めて、全身麻酔での外科手術を成功させました。

| コラム

|

伊能忠敬

伊能忠敬がえがかれた切手 伊能忠敬がえがかれた切手

- 伊能忠敬は、50才のときに、天文学や測量のための勉強をはじめました。そして、55才のときに、自費で北海道の南岸の測量を行いました。56才のとき、地図づくりのための測量を、幕府に願いでました。幕府は、忠敬の地図づくりの才能を認め、忠敬に地図づくりの許可を出しました。

- それから17年間、忠敬は、地図づくりのため、日本の全国各地を歩きました。忠敬が歩いた距離は3万km以上になります。

- 地図の完成の前に、71才で忠敬は亡くなりましたが、弟子たちが、日本全国の地図を完成させました。

- そして、忠敬の弟子たちにより、とても正確な日本地図が、できあがりました。

江戸時代の測量のようす 江戸時代の測量のようす

|

以下は学習の参考ですので覚える必要はありません。

- ^ 江戸や大阪といった都市の民衆が、政治などに不満を持った大きな商人などの店を集団でこわすことを言います。都市における百姓一揆みたいなものです。

- ^ いわゆる、河川敷と言われる地域です。この地域は、大雨が降ると水に沈むため、家を建てたり、田んぼにすることができませんでした(今でもそうです)。

- ^ 客席には屋根がなく、みな芝の上に居て見ていました。「芝居」という言葉はここからきています。

- ^ 「かぶき」は「かたむき」という意味の古い言葉です。世の中とちょっと違ったことをする(今でも、「斜にかまえる」という言い方をします)ことであって、異様なすがたをして街中を横行した人たちを「かぶきもの」と言いました。「歌舞伎」は当て字です。

- ^ もとは、琵琶などの演奏でしたが、安土桃山時代頃に琉球から伝わった蛇皮線を改良した三味線が多く使われるようになっていました。

- ^ 幕府の儀式を司る旗本、名門の子孫がなりました。吉良氏は、室町幕府将軍家足利氏の支族です。

- ^ 争いごとは、お互いに責任があるとして、両方を罰する、または、ともに罰しないこと。

- ^ 将軍の決めたことなので表立って言うことはできません。

- ^ もともとは、美術品として持ち出されたものではなく、陶器の輸出に詰め物として使われた屑紙として伝わったものと言われています。

- ^ 担保というのは、お金を借りるとき、将来もしも返せなかった場合に、代わりに相手に渡すもののことを言います。「年貢米を担保に」というのは、ある年に、大名が年貢米を担保に1000両を商人に借りたとして、翌年までに1000両返せなければ、年貢米が商人のものとなることを言っています。

- ^ 後に、デザインを変えた四文銭も発行されました。

- ^ ただし、明治になるまで、永楽通宝1000文=金1両として扱われました。

- ^ 寛永通宝は1枚約3gです。単純な土木作業の手間賃として一朱銀が支払われ、1朱はおおよそ250文に相当するので、1文銭だけだと1人あたり750gの銭が行き来することになります。

- ^ 幕府ができた当時は、金1両は銀50匁(約187グラム)としていました。

- ^ 米がとれ、それを年貢に取り立てることで幕府や各藩は支払いがはじめてできます。ですから、ある程度高額なものについては、支払いがいつでもできるわけではなく、支払うためのお金を準備する期間をもうけるというのが習慣としてありました。

- ^ 現在では一般的となった売り方です。

- ^ 一般的な米の平均価格を1kg400円としています。

- ^ 儒学の重要な書物の一つです。

- ^ もとは、コロンブスのアメリカ大陸発見後、ヨーロッパやアジアにもたらされたトウモロコシ・ジャガイモ・トウガラシ・タバコなどと同様、アメリカ大陸原産の植物です。