小学校社会/6学年/歴史編/戦乱の世の中と日本の統一-戦国時代・安土桃山時代

表示

|

★時代区分:戦国時代(室町時代後期)、安土桃山時代

|

戦国時代

[編集]戦乱の世の始まり

[編集]

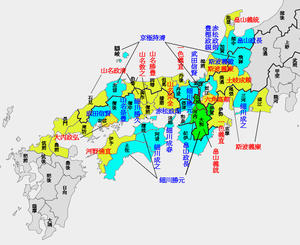

人名:青字が東軍、赤字が西軍

守護大名の領土

水色:東軍、黄色:西軍、黄緑:両軍伯仲

- 銀閣を建てた第8代将軍

義政 のころになると、守護大名は、各国で大きな力をもち、幕府にたよらず領地を強力におさめるようになりました。日本各地では、大名同士や国人同士での勢力争いや後継者争いも数多く見られるようになりました。特に、関東においては、関東の政治を行なっていた鎌倉府が、鎌倉公方(足利氏)と関東管領(上杉氏)と対立し、また、上杉氏の中でも争って、京都の幕府にもしたがわないなど、関東の中での争いの原因となっていて、15世紀初めから、ずっと戦乱が続き、幕府もなかなかこれを止められませんでした。 - そのような中、1467年

応仁 の乱 が起きました。応仁の乱とは、もともと、有力な守護大名である畠山 氏の後継者争いにはじまって、管領の細川勝元 と数カ国の守護大名である山名宗全 が対立していたところに、義政と弟足利義視 との間で後継者争いがおき[1]、義政は細川勝元をつけ(東軍)、義視は山名宗全を味方につけて(西軍)、争ったものです。おのおのに有力な守護大名がついて争い、京都が焼け野原になるなど大きな被害が出ましたが、1473年山名宗全と細川勝元が次々に亡くなると、京都だけではなく戦乱は全国に広がりました。各地方では、守護大名の一族や家臣の中でも東軍西軍に分かれて、争うこともありました。この争いは、1477年、西軍が降伏することで終わりますが、処分を受けた守護などはいなかったため、東軍・西軍のどちらが勝ったというものではありませんでした[2]。また、関東では、京都での争いと関係なくずっと争いが続いていました。 - 応仁の乱以後は、多くの武士は将軍にしたがわなくなり、幕府は各地の争いを止める力を失って大名間で競って領土を争うようになります。この時代を「戦国時代」と言います。

- 平安時代に成立した土地の仕組みである荘園は、鎌倉時代以降、年貢の多くを武士である守護や地頭に横取りされていましたが、それでも、公家や寺社といった領主は、そこから収入を得ていました。しかし、戦国時代に入ると、税は戦国大名がすべて取りまとめるようになり、京都などの遠方の領主におさめることはなくなって、荘園は消滅していきます。また、おのおのの戦国大名の領地が独立国のようになり、大名の領地を離れるところに大名は関所をもうけ、人の出入りが監視され、通行税をとったりしました。

下克上の時代

[編集]- 戦国時代にあっては、世襲の守護大名に対して、守護代など実力のある家臣が、その地の国人領主らをしたがえて、大名の地位を乗っ取ることがしばしば見られました。これを、

下克上 といいます。また、家系は同じであっても、国人領主となっていた分家が本家を乗っ取ることも少なくありませんでした。このように実力で大名となり、周囲の大名と争った大名を戦国大名と言います。 - 応仁の乱をひきいた、山名氏は

京極 氏が守護であった出雲 の守護代尼子 氏にせめとられ、管領の細川氏は領土の一つであった阿波 の守護代三好 氏に乗っ取られます。三好氏の三好長慶 は、畿内・近畿・四国東部を領地とし、幕府をあやつるようになります。また、関東は、戦国大名の代表である北条早雲 があらわれ、その地方の争いをおさめます。 - 戦国大名は、その武将が強かったというよりは、多数の国人領主を味方につけたという性質があります。国人領主などが共同して(

国一揆 [3])、守護大名をほろぼして、国人領主どうしの話し合いで国をおさめたものもあります。特に浄土真宗の本山本願寺 の一派は一向宗 と呼ばれて、本山本願寺はこれを全国各地で応援しました。これを、一向一揆 [3]といいます。 - 戦国時代になると、戦い方も、武士が一人一人ばらばらに戦うのではなく、軽装で大量の兵士が、

長槍 や投石 (石を投げること)など単純な兵器を使って、集団で戦うやり方になりました。このような軽装の兵士は、普段は貧しい農民であったりした者で足軽 と呼ばれました。特に、次の節でのべる鉄砲伝来が、この戦い方に影響を与えました。足軽から武士になって出世をしていく者もあらわれました。 - 戦国時代は、このように、今までの身分などの

秩序 がみだれた時代でしたが、実力により世に出ることができる時代でもありました。

【脱線 - 覚えなくてもいい話】戦国大名と下克上

この「長尾氏」は上杉謙信のことです

|

鉄砲とキリスト教の伝来

[編集]

- 15世紀から、西ヨーロッパの国々、特にポルトガルとスペインは世界中に船を出して貿易を始めたり、新たな土地を発見したりしていました(大航海時代)。

- その中で、1543年

種子島 にポルトガル人が漂着し、鉄砲 が伝えられました。当時の鉄砲は、筒 先から、丸い弾 と火薬をつめ、ねらいを定めたら、手元の火のついた縄で火薬に火をつけうつというもので火縄銃 と呼ばれています。火縄銃の弾がとどく距離 は、100mほどでしたが[7]、鎧 をつらぬくほどの威力があって、おどろきをもってむかえられます。すぐに、火縄銃の製造法(鉄砲鍛冶 )が習得され、全国で製造されるようになって、各地の戦国大名がもちいるようになり、戦争の様子が大きく変わりました。

南蛮貿易のようすがかかれています。日本人がえがいたものです。

- この漂着を機会に日本への航路を発見したポルトガルとスペインは、日本では

南蛮人 と呼ばれ、九州の長崎 や平戸 や、大阪の堺 の港などを訪 れ各地の戦国大名などと貿易を行うようになります(南蛮貿易 )。 - 南蛮貿易で、ボルトガルは、ヨーロッパから持ち込んだものではなく、日本・中国(明)・インド(ゴアという町をポルトガルの領地にしていました)・東南アジアを結んだ貿易をしていました。

- その他、南蛮貿易によって、アメリカ大陸原産のカボチャ[10]・スイカ・トウモロコシ・ジャガイモ[11]・トウガラシ[12]・タバコが日本にもたらされました[13]。

- また、これらの船を使って、日本人の中にも東南アジアの各地にうつり住む人々も出てきて、東南アジアには

日本人町 もあちこちにできました。

- 1549年、スペイン人の

宣教師 フランシスコ・ザビエルが来日し、キリスト教を伝えました。キリスト教は、聖書 にもとづいた大変わかりやすい教えで、また、当時の仏教の寺の多くが地主や大名のように振る舞っていたことへの反発、さらに、貿易の目的から保護をする大名などもいて、多くの信者(キリシタン)をえました。戦国大名自身でキリシタンとなった者(キリシタン大名)もいました。

【脱線 - 覚えなくてもいい話】

|

【脱線 - 覚えなくてもいい話】キリスト教について

|

【脱線 - これはちょっと覚えておいた方がいい話】ヨーロッパの人々について

|

安土桃山時代

[編集]- 1467年の応仁の乱から、約100年、戦国の世の中は、各地で有力な戦国大名が領土を拡大し、各地方をまとめつつありましたが(このような状態を、

群雄割拠 といいます)、上杉謙信と武田信玄と北条氏がお互い強力で動きが取れなくなったりして、世の中が平和になる見込みはありませんでした。そのような中、尾張 (現在の愛知県の西部)に織田信長 が現れました。信長は、尾張からはじまって約20年で京都をはじめとした日本の中心部をおさえ、天下を統一し戦国時代を終わらせるきっかけを作りました。信長は、家臣の明智光秀 によって殺されますが、光秀を討った豊臣秀吉 が引き継いで天下を統一します。信長は滋賀県の安土 に城をきずき政治を行い、それをついだ秀吉は京都の桃山 城(現在の京都市伏見区)で政治を行なったので、この時代を「安土 桃山 時代[26]」と言います。

織田信長の登場

[編集]

織田信長 がやったこと- (ここには、ポイントだけ書きます。細かい部分は参考資料とし、小学校の範囲を超えているので、おぼえる必要はありませんが理解を深めるため、そちらをを読んでください。)

- 尾張一国の戦国大名でしたが、1560年

桶狭間 の戦いで有力な戦国大名である駿河 の今川義元 をたおしました。 - 領土を西に広げて行き、1569年室町幕府の第15代将軍に

足利義昭 をつけました。 堺 などの商人を保護し、南蛮貿易をはじめとする商業をさかんにしました。- 南蛮貿易をさかんにするためなどの理由で、ポルトガル人宣教師によるキリスト教の布教を認めました。

- 将軍義昭と対立し、1573年京都から義昭を追放しました。そのため、室町幕府は滅亡しました。

- 三好氏・朝倉氏・甲斐武田氏といった有力な戦国大名をほろぼし、京都をはじめとした主要な土地を領地として、その領土に自分の家臣をおきました。

- 1576年、

近江 (現在の滋賀県)に安土城 を築かせ、そこで政治をとりました。 - 1582年、家臣の

明智光秀 に裏 切られ、京都の本能寺 でおそわれて、亡くなりました(本能寺 の変 )。

- 尾張一国の戦国大名でしたが、1560年

- (ここには、ポイントだけ書きます。細かい部分は参考資料とし、小学校の範囲を超えているので、おぼえる必要はありませんが理解を深めるため、そちらをを読んでください。)

- 信長が他の戦国大名と違うところ

- それまで戦国大名ができなかったことが、信長にはなぜできたのでしょう。信長がそれまでの戦国大名と違うと言われるところを以下にあげます。

- どれも、信長がはじめてやったというものではありませんが、これらのことを

大胆 にできたので、信長は天下統一に手がとどいたのかもしれません。

長篠の戦い。左側が織田・徳川の連合軍。右側が武田軍。 - 軍事

- 鉄砲の活用

- 軍団の組織化

- 信長は、それまで武将(多くは国人領主)単位に編制されていた軍隊を鉄砲隊、槍隊、騎馬隊など機能ごとに編成しました。また、各地での連絡や移動途中の食糧の確保などを重視し、軍隊が素早く動けるよう工夫しました。

- 兵士の専門化

戦 が集団戦で数が多い方が有利となり、足軽などが増えたのですが、多くは農民をかねていて稲作の時期など思うようにあつめられず、また、鉄砲や槍といった取り扱いに訓練や経験が必要なものは、農作業のあいまにということではうまくいきませんでした。信長は、これらの足軽を城下に集め、専門の兵士としました。また、これを逆から見ると、専門の兵士でないものは農業ばかりやるようになり、生産が増えることが期待できる他、武器を持った反乱などのおそれがへるということになります。

織田信長軍 永楽銭(永楽通宝)の旗印

- 経済

- 鉄砲を買ったり、専門の兵士として足軽を雇うためにはお金が必要です。信長は、お金をえるためにいろいろなことをしました。

- 信長の

旗印 は、中国の貨幣で当時日本でも共通の貨幣であった「永楽通宝」です。信長が、いかに経済を大事に考えていたかがわかります。

検地 - 信長は新たに領地となった田畑の面積や収穫量を調査し、それを検地帳にまとめました[28]。これで、年貢の量を予想することができ、計画的にお金の使い

途 (予算)を決めることができます。お金の出入りが計画的であれば、売ったり、貸したりする方も安心して取引ができます。

- 信長は新たに領地となった田畑の面積や収穫量を調査し、それを検地帳にまとめました[28]。これで、年貢の量を予想することができ、計画的にお金の使い

- 商業の振興

- 人材の登用

豊臣秀吉 、明智光秀 、滝川一益 など、家柄や出身地にかかわらず能力のあるものを登用しました。

- 軍事

【脱線 - 覚えなくてもいい話】信長のあしあと

|

【脱線 - 覚えなくてもいい話】

|

豊臣秀吉の天下統一

[編集]

- 1582年、

本能寺 の変 のとき、豊臣秀吉 [31]は、備中 (現在の岡山県)で毛利氏と戦っていましたが、ただちに、戦いをやめ軍団2万人を連れて上方に引き返し、明智光秀 をうちました。 - このことで、秀吉は、信長の後継者とみとめられ、翌年、信長の有力な家臣であった

柴田勝家 をうって、信長の天下統一の事業を引き継ぎました。 - 同年、石山本願寺のあとに大阪城を築かせ、そこを

本拠地 にし、安土城同様またはそれ以上に、城下に堺の商人も含め多くの人々をあつめました。 - 秀吉は、以下のとおり、順々に全国を統一して行きます。

- 中国地方の毛利氏とは、毛利氏がその当時もっていた中国地方9カ国の領地をそのまま認めることで同盟を結びました。

- 1583年、

越後 の上杉景勝 (謙信の後継者)とも同盟を結びました。 - 1584年、秀吉の後継に不満を持った信長の次男織田

信雄 が徳川家康 を味方にして戦いますが、翌年には家康は秀吉に従います。 - 四国は長宗我部氏がほぼまとめていましたが、1585年、攻め入って、

土佐 (現在の高知県)一国のみを残し、その他を取り上げました。 - 1585年秀吉は、関白に、翌年太政大臣となり、天皇から「豊臣」の姓[31]をあたえられました。

- 1587年、その大部分を

島津 氏が統一していた九州に入り、島津氏には薩摩 、大隈 (現在の鹿児島県)と日向 (現在の宮崎県)の一部のみを残し、九州を平定しました。 - 1590年、関東を支配していた

北条 氏の小田原 城(現在の神奈川県小田原市)をせめ、これをほろぼします。この時、東北を広く支配していた伊達政宗 は小田原まで来て、秀吉にしたがいました。こうして、秀吉に対抗する戦国大名はいなくなり、天下は統一され、戦国時代が終わりました。

- 1591年秀吉は関白をやめ甥の

秀次 にゆずりました。それ以降、秀吉は関白をやめた人をさす「太閤 」と呼ばれます。そして、今では「太閤」といえば、普通は豊臣秀吉のことを指すようになりました。また、1594年秀吉は京都伏見に桃山 城(伏見城)を作り、各国の大名を集め、そこで政治を行いました。 - 1592年、秀吉は、大陸進出を望んで、全国の大名に命じて朝鮮に兵を進めました。翌年、

明 が援軍を入れたため、いったん、兵を引き上げ、明と交渉を続けましたがまとまらず、1597年ふたたび、朝鮮に兵を進めました。これを、朝鮮出兵 または文禄 ・慶長 の役 [32]といいます。朝鮮出兵は朝鮮の強い抵抗と、明の援軍にあい、侵攻が進まないなか、1598年秀吉が死去し朝鮮出兵は撤退しました。

- 秀吉の政策

- 秀吉は信長の政策の多くを引き継ぎました。

太閤検地 - 秀吉は、信長同様、新たに領地となった農地に対して検地を行いました。信長の時と違っているのは、信長の時は、土地の持ち主に申告させましたが、秀吉の場合、実際に役人を派遣して測量させました。この際、班田収授以来使用し全国で乱れていた長さ・広さ・体積の単位を統一させました。これを、「

太閤検地 」と呼びます。 - 太閤検地により、土地の収穫高がわかるため、これを大名の財力の基準としました(

石高 制)[33]。 - また、その土地を耕し、年貢を納める人が明確になったので、荘園は名実ともになくなりました[34]。

- 秀吉は、信長同様、新たに領地となった農地に対して検地を行いました。信長の時と違っているのは、信長の時は、土地の持ち主に申告させましたが、秀吉の場合、実際に役人を派遣して測量させました。この際、班田収授以来使用し全国で乱れていた長さ・広さ・体積の単位を統一させました。これを、「

刀狩 - 秀吉は、信長の「兵士の専門化」をさらに進め、1588年に、天下統一が進み、世の中が平和になったということで、

京都 の方広寺 に大仏を作るので材料の鉄が必要であるという理由で、武士ではない、農民から刀や鉄砲 などの武器を没収 する命令刀狩令 を出しました。逆に刀などを持ち続ける場合には、武士であって、農地を手放すということです。この刀狩で、武士とそうでない民衆は明確に区別されました。 - また、刀狩によって、寺や神社で武器を持つことができなくなり、これ以降、寺社が武士のようにふるまうことがなくなりました。

- 秀吉は、信長の「兵士の専門化」をさらに進め、1588年に、天下統一が進み、世の中が平和になったということで、

|

- キリスト教の禁止

- 秀吉が、天下を統一したころには、キリスト教の信者(キリシタン)はかなり増えており、大名の中にも信者がいました(キリシタン大名)。しかし、各地で寺社との対立があったり、スペインなどの侵略のうわさ[18]などもあり、1587年、宣教師(バテレン)を国外に追放し、キリスト教の布教を禁止しました(バテレン追放令 禁教令)。この時は、個人として信じることは許されたのですが、キリシタン大名の中には信仰をやめる者や信仰を続ける代わりに大名をやめる者もありました。

- 秀吉は、南蛮貿易を、そのまま継続したため、キリスト教の禁止はあまり徹底されませんでした。ただ、例外として、1597年京都で活動していたキリスト教徒たちを捕らえて、はじめてキリスト教を信じたということで20人日本人、4人のスペイン人宣教師、それぞれ1名のメキシコ人、ポルトガル人宣教師合計26名が処刑されました[35]。この人たちは、「日本二十六

聖人 」と呼ばれています。

- キリスト教の禁止

脚注

[編集]以下は学習の参考ですので覚える必要はありません。

- ^ 義政は将軍就任後、しばらくの間、男子が生まれず、弟義視にゆずることにしていましたが、義政に子(後の第9代将軍

足利義尚 )が生まれ、その子につがせようとして争いが起きました。 - ^ 第9代将軍には

義尚 がなりましたが、義尚が若くして亡くなると、義視 の子足利義稙 が第10代将軍となっています。 - ^ 3.0 3.1 この時代、複数の人々が何かの目的を持って集まって行動すること約束すること(

盟約 )を「一揆 」と言っていました。武士である国人が一揆することで「国一揆」、これに住民である農民も加わると「土一揆 」、一揆の人々が一向宗の信者(「門徒 」と言います。国人などの武士も農民もいました。)であると「一向一揆」と呼ばれます。時代がくだって江戸時代に、農民がまとまって武士に反抗して争うことを、「百姓一揆 」と呼んでいます。 - ^ 鎌倉時代の執権であった北条氏と区別するため「

後北条 氏」といいます。 - ^ 以前は、誰にもつかえていない武士(

浪人 )とされていましたが、最近の研究では室町幕府の政所執事(政所の責任者)伊勢 氏の一族であることが分かっています。 - ^ 最近の研究では、ここまでは、道三の父親の時代の話ではないかと言われています。

- ^ この距離は意外と短いです。一発うつと、次のをうつのに弾と火薬を、また筒先からつめないといけないので、その間に馬などに乗った敵に近づかれてしまいます。

- ^ 火薬の材料

- ^ お香や薬の材料。

- ^ 「カンボジア」がなまったものと言われています。

- ^ 「ジャガタラいも」の略で、「ジャガタラ」は今のインドネシア・ジャカルタのことです。

- ^ トウガラシもアメリカ大陸原産の農作物で、コロンブスのアメリカ大陸航路発見以降にヨーロッパやアジアに伝わりました。カレーはインドでさまざまな

香辛料 を混ぜて作られる料理ですが、トウガラシが伝わるまでからい料理ではありませんでした。また、キムチはトウガラシを大量に使った料理ですが、南蛮貿易で日本に伝わったトウガラシが朝鮮半島に伝わったのは秀吉の朝鮮出兵の時です。 - ^ これらのアメリカ大陸原産の農作物より、遅れて江戸時代に伝わったアメリカ大陸原産の農作物にサツマイモやトマトがあります。

- ^ 「日本国」の当時の中国語の発音からでしょう。日本語でも、「日」は「ジツ」とも読みますね。英語の"Japan"(ジャパン)など日本を表すことばの元になっています。

- ^ もちろん、これは大げさですが、当時の日本からの重要な輸出品に

金 がありました。 - ^ 今は、スエズ運河があるので通行できます。

- ^ この名前は、コロンブスが発見したのがインドではなく新たな土地であることを見つけたアメリゴ・ベスプッチの名前にちなみます。

- ^ 18.0 18.1 1465年スペインはフィリピンを植民地にし、アジア貿易に参加します。また、1480年スペインはポルトガルを併合するので、秀吉の頃は貿易など、ポルトガルではなくスペインが独占しています。

- ^ そもそも、イエス・キリストが生まれたとされる年を紀元1年としているので当たり前ですが。

- ^ 名前が「イエス」で、「キリスト」は「救世主」の意味です。

- ^ もともとのユダヤ教の教えの部分を「

旧約 聖書」、イエス・キリストが登場した後の教えの部分を「新約 聖書」といいます。「訳」ではなく「約」であることに注意してください。これは、神様との契約 ・約束 ということです。 - ^ ただし、ギリシア近辺を中心としたヨーロッパの東部にはローマ帝国をつぐ国が残っていたので、その人々はローマ教会の支配に入らず、独自の信仰を続けました。この人々の宗派をギリシア正教と言います。ギリシア正教はやがて北上し、スラブ系の民族に信仰されるようになります。

- ^ 新教に対してカトリックを「旧教」ともいいます。

- ^ 単に宗教上の論争だけではなく、各々を信仰する貴族の間での戦争です。

- ^ キリスト教では、同じ考えに共感を持った聖職者があつまって活動する場所を

修道院 といい、いくつかの修道院を含んだ、そのような集まりを修道会 と言います。 - ^ 別名を、「織田信長」と「豊臣秀吉」で

織豊 時代とも言います。 - ^ 馬に乗った武士がおそいかかる軍隊。

- ^ 最初に検地をやったのは、北条早雲ではないかと言われています。

- ^ 第12代将軍

足利義晴 の子、第13代将軍足利義輝 の弟。当時、京都は、将軍義輝を殺した阿波 (現在の徳島県)の三好氏が京都を占領しており、それから逃げていました。 - ^ 当時の延暦寺は僧だけではなく、寺を守る武士やその家族も含めた一つの街になっていました。

- ^ 31.0 31.1 秀吉は、何度も名前を変えていて、もともと、

木下 藤吉郎 秀吉 という名でしたが、この当時は、羽柴 秀吉 と名乗っていました。なお、「豊臣」は「源」や「平」と同じ本姓で、苗字(名字)は「羽柴」のままです。 - ^ 1592年が文禄元年、1597年が慶長2年となるからこの名がついています。「

役 」とは、「戦争」の意味です。 - ^ 「石高制」の前は、収穫した米を売ったお金を基準とする「

貫高 制」でしたが、農地の把握が不確実であったことに加え、貨幣の量が十分でなく、米との交換価格が不安定であったため、検地で収穫量を明確にし安定した収入を確保することで「石高制」に変わりました。 - ^ 公家は、荘園からの収入がなくなり、武家同様、知行からの収入のみとなりました。

- ^ これは、古くから布教をしていたキリスト教のグループであるイエズス会(ザビエルもイエズス会の一員です)は、秀吉の意を受けて目立たないように活動を続けていたのですが、新たに布教を始めたフランシスコ会というグループが禁教令を無視したふるまいをしたためにみせしめに行ったものであるとされています

|